在榆林窟寻找西夏

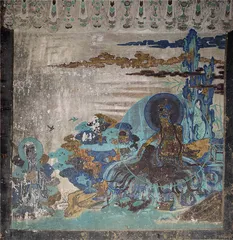

作者:宋诗婷 榆林窟第3窟是西夏晚期开凿的洞窟,图为西壁南侧的《普贤变》(敦煌研究院供图)

榆林窟第3窟是西夏晚期开凿的洞窟,图为西壁南侧的《普贤变》(敦煌研究院供图)

从沙州到瓜州

早上6点多,东方显出一层灰白,西北戈壁刚有苏醒的迹象。沉睡一晚的沙粒干燥冰凉,像怄气似的散着寒意。我们从莫高窟出发,一路向东,迎接太阳。

当日的行程是从莫高窟到二百公里外的榆林窟,这是此次敦煌之行我和摄影师第一次脱队独自行动,像是开了个小差。这心境很符合此行的目的。榆林窟保有目前敦煌石窟群艺术价值和历史价值最高的几个西夏窟。在整个河西走廊的历史上,西夏短暂、绚烂地存在过不到二百年,但很快就淹没在大漠里,也像是历史开了个小差。

这二百公里是走不尽的开阔戈壁。今年,西北的雨水比往年充沛,戈壁滩上点缀了更多绿色植被,偶尔晃神,还以为自己正驰骋在内蒙古草原。正是旅游季,若是从敦煌市区到莫高窟,一大早私家车、大客车就会络绎不绝,但从莫高窟继续往瓜州走,除了大型货车和偶遇的殡葬车队,这两个多小时里,我们可以尽情享受大漠的孤独。

在这荒凉的渐渐苏醒的戈壁上,还有零星的证据提示着这条河西走廊必经之路曾经的繁华。如果不留意,汉唐时代的常乐县城遗址破城子就很容易被错过了。这座因丝绸之路而热闹一时的小城如今只剩下几堵被土夯围起来的土墩子,远看像孩子堆起的被海浪冲刷过的城堡。离榆林窟还有五六十公里时,车会经过一个小小的环岛,其中一个方向就通往古代瓜州的首府锁阳城。这座初建于西晋时期的古城有超过1200年的历史,经历多个朝代,曾是丝绸之路上最繁华的城市。

榆林窟位于距莫高窟近200公里的瓜州县城,石窟建在榆林河谷内(黄宇 摄)

榆林窟位于距莫高窟近200公里的瓜州县城,石窟建在榆林河谷内(黄宇 摄)

锁阳城和瓜州在历史上的高光时刻都出现在西夏时期。公元1036年,党项族领导的西夏政权攻陷沙州,开始统治整个河西地区。但西夏政权早期,沙州地区连年受到回鹘人的不断抵抗,一直处于动荡中,战乱不断。相比之下,瓜州的政治和社会状况相对安稳,经济、人口发展很快。在西夏最著名的君主夏仁宗统治期间(1139~1193),瓜州几乎成为他长期居住、打理朝政的地方,是实际上的朝廷所在地。这也就解释了为何榆林窟能保有现今价值和质量最高的西夏洞窟。

经过一小片绿洲和瓜地,车就到了榆林窟地界。先出现在眼前的是一条狭长、寂静的河谷,正值夏季,河水用于灌溉,几乎干涸。河谷暴露在刚刚苏醒的阳光之下,陡峭的岩壁和河床都被照得发白。当岩壁上出现密集分布的“黑洞”,榆林窟就真的到了。

榆林窟的整体规模比莫高窟小得多,现存的42个洞窟分布在宽100米、长500米的河岸两侧崖壁上。和莫高窟规整得如城市楼房般的整修、加固状态不同,榆林窟显得更原始。洞窟所在的峭壁、河床都保留着原有的走势和形态,和千百年前几乎一样。

寻找西夏

从停车场到榆林窟,要下几十层台阶,真正地走进河谷里。当天的游客很少,两小时的车程,就能把莫高窟每天上万游客输出的喧嚣彻底甩掉。

“这些基础建设都是最近几年完成的,最早来临摹的时候,环境差很多。”敦煌研究院美术所前所长、研究员侯黎明说,上世纪80年代,他曾参与了榆林窟第3窟的临摹工作,很长一段时间都住在这里。“经常没什么东西吃,有时去附近的农户收点鸡蛋,每天吃,后来看到鸡蛋就恶心。”住的地方也没有,包括五六十岁的老先生在内,大家一起挤在6窟前的寺庙小房子里,把桌子排在一起打通铺,“半夜三更互相踢来踢去”。

侯黎明第二次长时间与榆林窟打交道就是二十年之后了。2007年,敦煌研究院决定,对榆林窟29窟进行整体性临摹,侯黎明是这个长达四年的项目的负责人。

29窟是西夏时期榆林窟新建的四个洞窟之一,位于河谷东崖北端的最上层,是佛教和民族文化融合最繁盛的西夏晚期开凿的。“特别典型的西夏风格,什么都有,藏传佛教的东西,汉传佛教的文殊、普贤经变,写实的西夏供养人画像,还有玄奘西天取经图,非常杂糅,而且这些壁画都一定程度地被改良了,有了本民族特色。”侯黎明说,当时,29窟因烟熏导致的画面发黑、起甲(壁画的底色层或颜料层发生龟裂,进而呈鳞片状卷翘)严重,处境危险,但从这些被黑色覆盖,被起甲撕裂的图像里,依然能感受到不同于唐代,不同于中原地区的西夏艺术风格。

一个少数民族要在重要的河西走廊地区建立和巩固政权,必须建立一种比本民族文化更有传播力和感染力的文化,这时,佛教就成了西夏政权重要的统治工具。从建国之初起,西夏就大力弘扬和推广佛教,在包括莫高窟、榆林窟和千佛洞在内的敦煌石窟群里重绘和新建了很多石窟,同时兴建寺院,抄写和翻译了大量经文。

29窟是榆林窟唯一一座可以确认开凿年代的洞窟,由西夏有权有势的赵祖玉、赵麻玉家族主持的开凿,时间为乾祐二十四年,是典型的家族功德窟。

第29窟是榆林石窟群中第一个进行了整体临摹的洞窟,图为该洞窟的《药师经变图》局部,图中菩萨从面容到身材比例都有西夏地区特色

第29窟是榆林石窟群中第一个进行了整体临摹的洞窟,图为该洞窟的《药师经变图》局部,图中菩萨从面容到身材比例都有西夏地区特色

刚接手临摹时,侯黎明对整个洞窟最大的印象是“洞窟人物形象的写实化和菩萨形象的世俗化”。洞窟东壁北侧绘有一幅《药师经变图》,药师佛坐于大殿莲花座上,大殿之下绘有众多听法的天人、罗汉。这幅《药师经变图》整体画面构成在敦煌石窟群中并不少见,少见的是药师佛的形象。他鼻梁高直,面相圆润,面部颜色较深。“唐代以胖为美,供养人和菩萨也很丰满,但唐代的头身比例大概是一比六,而西夏这些图像的头身比大概是一比七,这显然是参考了现实生活中少数民族人物的身材比例。”侯黎明说。

除了主持整体的修复工作,侯黎明本人主要参与了29窟水月观音的临摹。这是一种流行于宋代的观音图形式,最早出现在唐代,是唐代画家周昉首创的。因为画中有山水树木,整体构图柔美,水月观音常常被认为具有江南特色,但事实上,周昉是京兆(今陕西西安)人。

29窟的两幅水月观音位于正壁两侧。“除了水月观音里常用的竹子、流水,它还有了像牡丹、松树这样非常有本地地域特色的植物,而且在手法上有图形化的倾向。”不仅是水月观音,西夏画师在创作上很自由,一幅画中经常能够融入本民族、汉族、回鹘等各个民族的图示,不太拘泥于佛教范畴内某些定式或长期形成的习惯。

除了29窟,榆林窟第2窟也有两幅水月观音,而且在艺术价值和知名度上都更高。其中最出名的是西壁门南侧的“水月观音图”。这是一幅敦煌石窟群里极少出现的以三角形构图、大量留白完成的作品。头戴繁复样式珠宝的观音舒展地倚靠在一块绿色石头上,左手放在微屈的膝盖上,右手轻拈佛珠,一身轻薄衣裳沿身体铺展,自然垂在坐石上。石头下是绿色流水,背景里有水月观音中常见的竹子、芭蕉叶、祥云等图案。整体画作主要以晕染法上色,线条流畅,富有弹性。绿色的主色调和整体轻松的画面氛围出现在土黄色的戈壁洞窟里,让人有心旷神怡的感觉。

榆林窟第2窟内景,该洞窟开窟于西夏年间,是榆林窟艺术和历史价值最高的几个洞窟之一(敦煌研究院供图)

榆林窟第2窟内景,该洞窟开窟于西夏年间,是榆林窟艺术和历史价值最高的几个洞窟之一(敦煌研究院供图)

和莫高窟相比,西夏的大部分洞窟都难以确定具体修建年份,这与相关研究开展较晚有关,但更大的原因是,西夏洞窟的题记较少,且部分是由西夏文书写的,这给洞窟的相关历史研究造成了一定障碍。29窟的价值就在于,洞窟保存了大量的西夏供养人人像,并配有相应西夏文题记,这些信息对于洞窟断代研究和西夏历史、文化研究都具有重要意义。

29窟虽然是由地位显赫的赵家修建,却常常被称为“国师窟”,原因在于,洞窟主室南壁门两侧绘有男女供养人图像,东侧的男供养人图像是以国师为首的。从榜题译作“真义国师昔毕智海”的信息就可以判断国师身份。西侧领衔女供养人图像的是一位僧人,题记可翻译为“出家和尚庵梵亦一心皈依”,“和尚庵”就是“尼姑庵”的意思。国师和僧人身后的供养人画像都有典型的西夏特色,男供养人身穿圆领红色长袍,头戴云镂冠,腰间有护髀和束带,这些都是西夏时期武官的装束。女供养人身穿长衫,内配长裙,鞋尖有尖勾,身材修长,符合侯黎明所说的头身比超过一比七。

跟在大人身后的是几个西夏少年的供养人画像,从孩子身上能够看到一个典型的西夏特色,那就是秃发。在当时,秃发是一项国策。公元1033年,西夏国王李元昊曾颁布秃发令,限西夏境内百姓三日内必须将头发剃秃,若违抗,可执行死刑。几个少年未戴帽子,因此暴露了这一信息,他们头部中间的头发都被剃去,只留周围一圈。

因为历史上西夏留存的文字资料非常有限,像29窟供养人像一样生活化的图示信息就对研究西夏历史尤为重要了。

在这方面,榆林窟第3窟也有极高的研究价值。第3窟是整个榆林窟最大的洞窟,位于东崖下层北侧,离第2窟不过几米的距离。在第3窟中能捕捉到难得的以西夏农业和手工业生产为题材的壁画。在那幅牛耕图里,农夫一只手扶犁,另一只手扬鞭驱赶两头牛在田间劳作,可以看出,西夏时期,曾经以游牧为主要生存手段的党项族人已经掌握了娴熟的农耕技巧,农业生产已经成为当地重要的生活和生产方式。在酿酒图里,两位妇女围着酿酒的炉子劳作,一位蹲在地上,向炉火中填柴加薪,另一位则站在炉边,倚着炉,手端酒杯。画面所展示的烧酒蒸馏器也的确是两宋时期被广泛使用的。

榆林窟第2窟的《水月观音》是整个敦煌石窟群中所有“水月观音图”中艺术价值最高的(敦煌研究院供图)

榆林窟第2窟的《水月观音》是整个敦煌石窟群中所有“水月观音图”中艺术价值最高的(敦煌研究院供图)

玄奘取经图

在参观榆林窟第2窟和第3窟时,我都在壁门一侧的洞窟上发现了“猴子”形象。在第2窟壁门北侧的水月观音左侧,一位汉族僧人双手合十,虔诚地望向观音菩萨。他身后跟着一位头戴金圈,毛发密集,看起来像猴子一样的男子,男子手里牵着一匹马。在第3窟“普贤经变图”的左侧一角,一位汉族僧人站在崖边双手合十,身后同样跟着一个猴子长相的人,“猴子”仰着头,与僧人一起双手合十,望向菩萨的方向。两人身边也有一匹马,马鞍上还盛开着一朵象征着佛教的莲花。

这画面让人感到亲近,没错,这僧人就是吴承恩《西游记》里的唐玄奘,而那“猴子”就是孙悟空。“‘玄奘取经图’在西夏洞窟中经常出现,是一大特色。”侯黎明说,广为人知的吴承恩的《西游记》写于明代,但敦煌石窟群中的‘玄奘取经图’绘制于西夏时期,比《西游记》早几百年。“从这就能看出,玄奘取经的故事在瓜州地区是很流行的。”

事实上,瓜州对于现实中玄奘取经的整个历程来说,的确是一个重要的地理坐标。真实的玄奘取经故事并非像《西游记》中一样,得到举国拥戴和支持,当时,这位大唐高僧是偷偷去取经的,一路上甚至受到官方追捕。

当时,瓜州县是丝绸之路要道,大部分西行出关都要经过敦煌玉门关(西夏时,玉门关已经转移至瓜州地区),因此,瓜州是当时东西方交通的枢纽。唐贞观三年,玄奘开始西行取经,因为身份的原因,出凉州之后,他的行程都是违反当时法规限制的,因此困难重重。行至瓜州时,玄奘受到极大阻碍,一方面是身份的困扰,另一方面,出瓜州之后,他将面临一段有戈壁流沙的艰难路途,若没有人帮助,没有足够的准备是难以成行的。

因此,玄奘曾滞留瓜州一段时间,为后面的行程寻找解决方案。在这期间,他得到一位名为石盘陀的胡人的帮助,在他的护送下,玄奘成功“出国”了。

贞观十九年,玄奘从印度归来,带回了大批佛教典籍,并得到唐太宗极高的礼遇,那之后他一生致力于佛教典籍的翻译和传播,对佛教在大唐和后续朝代的推广做出了极大贡献。他的事迹后来被写成《大慈恩寺三藏法师传》《大唐故三藏玄奘法师行状》等著作,那本《大唐西域记》更是广为流传。

在大幅壁画旁绘制《玄奘取经图》是西夏洞窟的一大特色,这也从侧面证明了玄奘取经故事和佛教本身在西夏的流行程度(敦煌研究院供图)

在大幅壁画旁绘制《玄奘取经图》是西夏洞窟的一大特色,这也从侧面证明了玄奘取经故事和佛教本身在西夏的流行程度(敦煌研究院供图)

榆林窟的“玄奘取经图”中的故事情节大多根据《大慈恩寺三藏法师传》《大唐故三藏玄奘法师行状》绘制。对于石盘陀为何在图像中被绘制成猴子的形象,各种文献中说法不一。有人认为,石盘陀是胡人,与汉人相比,体毛较重,图像中的猴子是将这一特质夸大的结果。也有学者认为,石盘陀虽帮助玄奘过关,但并未皈依佛教,依然有他叛逆,不易被驯服的一面,猴子形象是对这一性格和史实的隐喻。

最早关注到“玄奘取经图”并展开研究的是敦煌研究院第二任院长段文杰先生。而在西夏时期,这些没有固定规则出现在各种水月观音、经变画边缘的“取经图”是备受民间欢迎的传说故事。它从一个侧面说明,瓜州百姓对于本地区为佛教传播所做出的贡献是自豪的,同时也说明佛教的确在西夏民间有着广泛影响力。

而在今天,“玄奘取经”这一图示已经成为榆林窟和千佛洞石窟传播度最高的图示之一,它将当下文化与西夏时期相联结,成为普通人走进西夏文化和敦煌文化的一个切口。

(参考资料:《榆林窟艺术》,敦煌研究员编著,樊锦诗主编;《安西榆林窟》,张伯元著;《榆林窟研究论文集》,敦煌研究院编;《敦煌莫高窟和安西榆林窟中的西夏壁画》,王静如;《西夏时期的瓜沙二州》,刘玉权。实习记者胡艺玮对本文亦有贡献) 榆林窟莫高窟西夏石窟佛教侯黎明榆林瓜州玄奘敦煌