特立独行者是怎样养成的

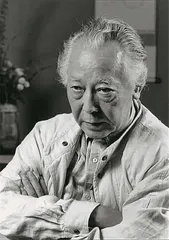

作者:维舟 加藤周一

加藤周一

局外人

英国唯美主义作家王尔德有句著名的格言:“做你自己,因为别人都有人做了。”这说得当然对,但话说回来,在那些复杂动荡的大时代中,想要“做自己”又谈何容易。那倒不是因为人们想去模仿他人,而是因为他们往往会身不由己地受到巨大外力的左右。在躁动不安的社会氛围中,很多人都会不由自主地想通过投身于某个更宏大的事业来改变点什么,在那里,他可以完全把“自我”融入进去,用巴枯宁的话说:“我不想成为我,我想成为我们。”

这意味着,一个不为时代潮流所左右的特立独行者,不仅是异类,还需要清楚身为异类所付出的代价,因为这不只是抗拒被卷入时代洪流,常常还会因此受人误解和攻击。日本评论家加藤周一虽然将自己的回忆录题名为《羊之歌》,但他笔下这个属羊的自我,看似温驯却不合群,乍看对现实并无激烈抨击,但又始终对它采取一种疏离、观察、剖析的态度。他成为著名评论家并非偶然,因为这种抽离出来客体化看待的视角,原本就是评论的基本要件。考虑到他出生于第一次世界大战结束那一年(1919),切身体验了日本军国主义从崛起到猖獗、到衰亡的年代,不能不说是极其可贵的,也可说是战后日本和平最需要的品格。

加藤周一作品《羊之歌》

加藤周一作品《羊之歌》

他在回忆中也贯穿了这一点:在谈到家人时,注意的不是对他们加以道德评判,因为这并不能解释这个人的行为,他真正在意的是呈现、理解他们的个性。哪怕是全家人都不喜欢的大伯,他也并不觉得其游手好闲、对人冷淡无礼有什么可厌的,倒是觉得他正因此才从不卑躬屈膝,也没有鄙陋粗俗的地方。这使他更能欣赏不同人身为特殊个体的特质,多去感受,少下判断。

与此同时,他又是在一个清贵的小家庭中长大的,原就处于社会金字塔的塔尖,家教也宽松,无须像大家庭里长大的人那样需要服从集体。这赋予他一种几乎是与生俱来的格格不入:无论对农村社会还是城市民众,像他这样的身份恐怕就算想融入进去都难。就像他承认的:“我是一个局外人,也许会永远过着局外人的生活。”只不过他并不像其他人那样想要改变“局外人”的身份,相反,他是自觉自愿地甘于这样的位置,因为在他看来,认识到自己是局外人“并不代表后悔、遗憾,或是悲伤,它只是逼着你做一个决断”。

这样一种人格,在一个集体主义的社会中是不受欢迎的。苏联作家阿马利里克在《被迫的西伯利亚之行》中曾写道,他在流放生活中放牛时发现,有一头牛虽然不淘气,但时不时独立离开队伍,“总让我劳神,我不知道它独自一个在搞什么名堂。所以我明白了,为什么领导人如此仇视那些对于别人给予有力的反击也满不在乎的个人主义者”。

这差不多也是加藤周一的写照,只不过,与其说他是个人主义者,不如说他的态度来自一个自足的精神世界。就像他说的,从童年起,他就受到很好的家教。“我就一直生活在这个合理的、可以理解的小王国里。而这个王国的外面,却是个我无法理解的世界。”当然,随之带来的一个特殊问题是:由于他的早熟与孤独,他是先接触到那些文化知识,再反过来才在现实中摸索实践。由于在恋爱之前就已经知道了针对恋爱的批判,这使得他像个小大人:乍看似乎看破红尘,很多事都有了自己理性的判断,但其实他甚至还不知道现实中的恋爱真正发生时会是什么感觉。

从幻灭到梦想

这也是他在追忆时不断自省的一点,一种知识分子特有的忏悔:思考先于行动,甚至误以为能够替代行动。然而这尽管看起来“光说不练”,在动荡的年代里也很容易被批评为逃避现实,只顾遁入自己那个想象的世界,但如果没有这样自足的精神世界,一个人想要保持自己的独立性,事实上是不可能的。不仅如此,和一般人设想相反的是,这还能使一个人变得更加坚韧:“我的人生顺序和常人不一样,我不是先有梦想,之后逐渐开始幻灭,而是一开始就带着幻灭,然后逐渐地才有了梦想的样子。”这种人很难被轻易击败,因为幻灭不是他的终点,而是起点。

然而,这并没有让他自己活得更舒服,相反,一个惯于质疑的人,甚至对自己也不会放过。在战争的乱局中,他一方面与那些“日本必胜”“大和魂”之类充斥于眼前的宣传口号始终保持着距离,另一方面,他对自己的反省姿态本身也有着反省——他不无嘲讽地意识到,自己的想法并没有带来什么行动,只是“在我和周围人之间形成隔阂时发挥了作用”。混杂在东京街头,他觉得周围的人越来越陌生,自己身在其中仿佛一个游客——这是一种“客居己乡”的疏离感。

恐怕也正是这种感受,最终成就了他。因为如果没有这样一种抽离的态度,他也就无法将日本作为一个客体来看待。在1951年前往法国留学前夕,他作为一个东京人,在京都的禅寺里忽然感悟到,“离开故乡之后,我在京都发现了另一个故乡”,“不是因为看了西洋的东西,我才领悟到日本艺术的可贵之处,而是在某个秋日的午后,看到映照在东山斜坡上的夕阳,看到落在枯山水白沙上的雨点之后,我才动了去西洋看看的念头”。在那一刻,他意识到,一个人只有从熟悉的社会语境中抽离出来,才能更真实地看到以往被自己忽略的一面,那是身在其中时看不清的。就像英国作家吉卜林所说的:“一个只了解英国的人,对英国又了解多少呢?”

不过,值得注意的是,这些并不能仅仅归结为个人修行。加藤周一虽然生于1919年,只赶上大正时代的尾巴,但他家世清贵,可说是不折不扣的“大正教养”的产物。大正时期的特殊氛围,就是一代新富的子弟,凭借父辈的积累,得以优游于一流的世界文化遗存之中,最终从中出现了一群“知识贵族”。与明治时期汉学、儒家仍极具影响力的情形不同,这些大正时期的文化精英则将接受欧美主义作为最根本的内容,其特点是欧洲文化与反抗家庭父权制的结合。

加藤周一虽未提到“大正教养”,但他本身却是其鲜明的缩影:他从小对传统文化相当陌生,却一直向往着去欧洲看看,并从那里再回望日本。正是在那里,他找到了一个与众不同的视角来理解自己的文化。前往欧洲留学对他来说是确定无疑的“人生中的第二次出发”,但就像他很快发现的,“西洋”已经不能只被视为观察对象了。在出入于不同文化之后,他得以更清楚地反观哺育自己的文化与社会,所谓“特立独行”也不再只是一种姿态,而是独立思考顺理成章的结果。 羊之歌加藤周一特立独行