慢慢走,老师我陪你

作者:三联生活周刊 文/汪静

文/汪静

学生L,瘦高的身材,特殊而显忧郁的面容,让我在开学第一日便留意起了他。进班后,他选了一个角落的位置,静静坐下,默默翻着新书。新同学陆续进班,三两低声熟络着。唯独他不与旁人多言,想来这样的孩子性格内敛,不善与人交流吧。观察几日后发现也确实如此。我为他安排了一位好友,并有意识地让他多加关照L。可这似乎并无多大作用,我担心的事,还是陆续发生了……

状况1:“老师,我真的不想跟他做同桌了!”女生Z在家校本上写下了对L的种种“控诉”:上课发出怪声,不参与同桌讨论,身上有怪味儿……安排的好友也无奈地跑来告诉我:“老师,我尽力了,他除了会说‘好的好的’,没别的了,实在无趣啊。”开学一月有余,L毫无悬念地形单影只了!

状况2:记录本上作业总是记不全,家庭作业不是忘做就是少做。上课时老师要求拿出试卷,L又是埋头到那杂乱的书包里翻来找去,偏那么巧,找不到了。课下我又耐心地教了他整理书包的方法,并嘱咐他回家分门别类整理好,然后注意保持!可没多久,继续出状况。唉!看着就生气!再好的耐心,也让他给折腾没了。

状况3:课堂上,老师正在讲解重难点,同学们聚精会神,可他总是在低头玩手,口中似念念有词,又溜神了。无奈,老师只好提高声调,以作提醒,无用时还要提问明示。如此折腾,实在磨人。

……

面对这样一个性格冷漠、状况频频的学生,为师的满腔教育热情,就在这反复“折腾”中消耗殆尽。可几欲“放弃”之时,想到他不幸的遭遇,我又满是怜意:孩子,你真让人心疼。

L有先天面部缺陷。母亲生他后便患上了抑郁症,父亲是个嗜赌之人。因此,L在出生三天后便由外公外婆抚养了。为了给孙儿做面部修复手术,老两口省吃俭用。现在,老人已年近七旬,教育上没什么方法,除了唠叨,并无实质性陪伴督促,更别提交心了。老两口对这个命运多舛的孙儿给予了太多的希望,可看着孙儿磨蹭又无力改变,便只能责骂。整体家庭生活压抑。

通过相处,我发现L其实是个很敏感的孩子,他特别渴望得到周围人的认可与关注,但没有正确的表达方式,加上先天的缺陷,一遇到别人的议论,他就自卑了,想逃避了。久而久之,也就选择了冷漠。

记得一次周末自评中,他谈到了自己在家贪玩手机的事:我知道玩手机不好,会惹外婆生气、会让妈妈打我、会忘了写作业,我也想控制自己,可就是想玩!老班,能帮帮我么?

那次主动的“求助”让我惊喜不已,我决定以此为契机,好好帮助L。我先与外婆联系,了解孩子在家的学习状态,想先从源头上隔断手机的诱惑。外婆自己年纪大了,不会用智能手机,班群通知,只能让L自己看。说罢,又告诉我:L的父母早已不和L同住,只是在想起时会去看他,母亲更是精神状况不好,看到L多是数落,甚至打骂……

外婆的话,让我为L心疼:一个本该沉浸在呵护疼爱中的孩子,却时常遭到家人的数落打骂,他能不自卑冷漠吗?一个在家中缺少陪伴引导的孩子,我却要求他在短时间内拥有诸多良好的习惯,他能不状况频频吗?我想:关注他的成绩、习惯固然重要,可真想让L进步,还是要走进他的内心,给他一些实在的引导帮助!

善意待人,教孩子用心灵认识世界,用心灵了解人——不仅是亲友,而且是生活道路上遇到的任何同胞——的处境。——苏霍姆林斯基

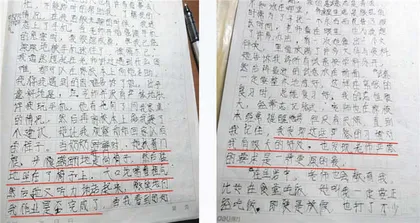

从教师角度,我理解的“善意待人”是:对待有困难的学生只一味批评惩罚是不能解决问题的!最必要的方式应是给予他关爱和方法,努力让他感受到你的爱心,愿意重建正确的认知行为。而需要“善意待人”的不仅是老师,学生也同样需要培养这种品质。只有当师生间互相信任、互相关爱时,才能共情。L受成长环境和自身心理的影响,对周围人的情感是缺乏理解的,你的“爱之深,责之切”在他那里全成了“不喜欢”。因而,要培养他的共情能力,还是要从观察和引导做起。后来,我在L出状况时,还是会表现出不悦,但私下我一定会陪他分析原因,让他感受我的“情绪”,理解我的善意,理解我的良苦用心。最终我还会教他化解尴尬的小技巧。而只要L做得很好时我就会大力表扬他。同时我也会告诉他,如何接受这份荣誉,如何去分享这份喜悦!一段时间的坚持,我欣喜地发现:再遇到类似问题,他渐渐愿意尝试我教他的方法了。在一次作文中,他还写了我和他的故事(下图1、2所选事例是前文提到的“手机”事件和“整理书包”事件),表达对我的感谢:遇到您真好!

能体会出别人情绪变化的孩子,就是在学习善意待人啊!当学生有了这样一份敏感,也就能接受周围人的关心与帮助了。而手机问题,也是源自这份理解!借作文课讲细节描写,从观察开始,我课后给L布置了一个观察小作文,让他从多角度观察忙碌一天的外婆回家后的状态,并记录下来。L在观察中,也发现了外婆除了唠叨以外的辛劳,以及外婆的变化。善良、内疚唤起了L发自内心的改变。后来,L主动将手机交给了外婆,并愿意接受外婆和我的监督。

培养教育人和种花木一样,首先要认识花木的特点,区别不同情况给以施肥、浇水和培养教育,这叫“因材施教”。——陶行知

我的理解是应尊重学生的个体差异,在教育上给予不同的帮助。对于L,我觉得这种个别对待,不仅是在学习难度上,还应是在时间给予上。这让我想起了张文质先生所提观点:教育是慢的艺术!L经常写错别字,尤其是在听写时,一着急,就不会写了。这种书写自动化能力的欠缺,导致他即使前天晚上做了充分的准备,听写也依旧错误连连。时间久了,也就不想做了。我和他做了个秘密约定,听写时遇到来不及写的可以先备注,然后在不翻书的情况下能补写出,我也算他对!

“你相信我不偷看?”L疑惑地问我。

“当然!”我信任地看着他。

后来的听写他用这样的方式还得过满分!L对语文的学习热情也愈来愈浓,成绩也在点滴进步着。

对于学生,老师和父母一样,都是成长路上的重要他人。身为教师,我们要“以为人父母的情怀为人师”。静待花开是一份美好的期许,静待时更需要实在的陪伴。面对L我愿意少一些催促,少一些责难。告诉他:别害怕,慢慢走,有困难,我陪你!许是源自这份信任,现在的L一点点进步着,我说什么他都愿意一试,他相信我会陪着他,让他慢慢来!

寒假里,我让他坚持每天朗读一篇美文与我分享。他从未间断过!今年除夕夜,我还惊喜地收到了他的语音祝福!那怯怯的声音,真诚的祝福,让我庆幸:我没有放弃这样一个善良的孩子!“爱心、耐心、理智、宽容”让我守住了自己的教育初心!

(作者为合肥寿春中学老师) 青春期叛逆