《从文家书》:爱情使他得到写信的命运

作者:王海燕 沈从文与张兆和的合影(FOTOE供图)

沈从文与张兆和的合影(FOTOE供图)

书信里的人生

《从文家书》的版本很多,最早应该是1996年沈从文次子沈虎雏编著的版本,这个版本中除了沈从文与张兆和的书信来往,还包含了张兆和的日记,时间跨度从1930年到1963年,极翔实地记录了沈张之间,从相识到终老,“纠纷藤葛”的大半生。2012年,新星出版社也出版过一本《沈从文家书:离乱期的郁虑深忧》,收录了1966年到1976年之间,沈从文写给子女亲人的信,成为动乱十年的见证。

我选择的是江苏人民出版社2014年的版本,这个版本主要包含《结余情书》《湘行书简》《飘零书简》《霁清轩书简》《呓语狂言》、川行书简》《南行通信(选)》《跛者通信(选)》七个章节,时间从1931年到1961年。这个版本相对简洁,主要由沈从文写给张兆和的书信组成,张兆和的回信占比较小,其余只有1934年沈从文写给大哥沈云六的一封家信。30年的跨度里,可以清晰看到沈从文面对的时代际遇,以及时代之下,一个天才作家生命质地的变化。

《结余情书》和《湘行书简》分别写于沈从文苦苦追求张兆和,以及婚后独自返乡看望母亲的上世纪30年代初,那时的沈从文年轻、敏感,即使身处飘零晦暗、战火割据的家国故土,他心中也只有美和爱,“透明烛照,对河水,对夕阳,对拉船人同船,皆那么爱着,十分温暖的爱着!”当时沈从文身体并不好,却昂扬快乐,“我看了一下自己的文章,说句公平话,我实在是比某些时下所谓作家高一筹的”。

随后的《飘零书简》写于1937年至1938年,他与张兆和因抗战分居两地,乱世离忧,只身如寄,但沈从文很少直接向妻子描述战乱,相反,他观察到的还是人情,“好几次在渡船上见这种女子,默默地站在船中,不知想些什么,生活是不是在行为以外还有感想,有梦想?谁待得她最好?谁负了她?谁欺她骗她?”

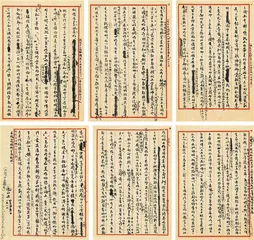

沈从文书信手稿

沈从文书信手稿

《霁清轩书简》和《呓语狂言》写于1949年前后,战争结束,短暂的平静后,沈从文在随后疾风骤雨的政治变革中成为重点批判对象。当时的家中,除了沈从文对新社会茫然无措外,张兆和与两个孩子都是进步的,快乐昂扬。虽然张兆和想尽办法帮他恢复精神状态,但那一段时间里的沈从文恐惧、孤独,濒临崩溃,他否认自己精神分裂,在日记里写:“我的家表面上还是如过去一样,完全一样,兆和健康而正直,孩子们极知自重自爱,我依然守在书桌边,可是,世界变了,一切失去了本来意义。”也正是从那以后,原本准备继续“写个一二十本”的沈从文,终止了文学事业,走下了北大中文系讲台。

随后的《川行书简》《南行通信(选)》和《跛者通信(选)》分别写于1951年、1956年和1957年。这几年里,沈从文去往四川巫山和内江参加土改后,转行历史文物研究,专注地与坛子、罐子、绸子、缎子打了一辈子交道。这几个时期里,他先是对张兆和表达出赤诚的改造决心,但后来又隐隐忧虑,最终,他像故乡那些令他痛惋的手艺人一样,在文学事业上“没有出路,慢慢地自然也就耗尽了”。

爱与依傍

但重读沈从文家书的意义,绝不只是重温沈从文文学生命的变化历程,更重要的是从中可以看到,他是如何看待爱这一最重大的生命命题的。

沈从文选择写信的方式追求张兆和是有原因的。他遇到张兆和是1928年,26岁,正单枪匹马带着妹妹与母亲在上海闯天下,除了一支笔,一无所傍。他显然是不擅长说话的人,晚年的沈从文在信里和演讲中都提到,他初到中国公学讲课,“第一堂课就约有一点半钟不开口,上下互相在沉默中受窘”,“听到前面两个人说‘他究竟说些什么’”。沈从文才明白,文字和语言给人的印象大不相同,所以后来他向张兆和的朋友询问张兆和的态度时,当着对方的面也没说话,而是拿出两张纸:“我有一事要问你,可是我说不出口,请你看这个。”

比起当面对话,文字是沈从文更擅长的方式,追求张兆和的三年零九个月里,沈从文给张兆和写下了几百封情书,这些信件绝大部分毁于战火,除了张兆和在日记中抄下的三封以外,仅有1931年6月的一封,因被沈从文以《废邮存底》之名公开发表而留存,那句著名的“我这一辈子走过许多地方的路,行过许多地方的桥,看过许多次数的云,喝过许多种类的酒,却只爱过一个正当年龄的人”,即来自此信。

在后来真正相处的漫长时间里,一切离别时刻,哪怕在同一城市里的短暂离别中,沈从文都源源不断地写信。这些无法完成即时互动的家信,完全可以看作沈从文对理想爱人的定义。

他自己时而是“二弟”,时而是“二哥”,张兆和则时而是“三三”,时而是“三姐”,时而是“小妈妈”。在追求期,他说:“为月亮写诗的人,从它照耀到身上的光明里,已就得到他索要的一切东西了。”新婚期,他说:“在你面前时,我不知为什么就总得逗你面壁使你走开,非得写信赔礼赔罪不可。同你一离开,那就更非时时刻刻写信不可了。”抗战离别期,他说:“若两人在一处,这疲倦便抵消了,会很平静地坐在廊下,看黄昏中小山城炊烟如何慢慢上浮。”

这是一种想象性的“爱人关系”,在这种想象中,爱变得极美极纯粹。后来在1949年的一封信中,沈从文的确说过:“你可不明白,我一定要单独时,才会把你一切加以消化,成为一种信仰,一种人格,一种力量!”

与此对照,张兆和的描述是:“由你信上看来,你是个爱清洁、讲卫生、耐苦劳、能节俭的人,可是一到与我一起便全不同了,脸也不洗了,澡也不洗了。”……可太写实了。张兆和与沈从文显然是完全不同的人,美和爱始终是沈从文人生的最高目的,但张兆和20岁时就在日记里写,“允以为人间关系不止利用一种,还有一种感情的爱;而我则坚持人除了利用而外,绝无其他关系,甚而至于爱;不过我说的利用只不过是一种关系,不一定是动机,有时或者动机不在利用人,而关系自然而然成为利用了,如孝、恋爱……”

张兆和未必如沈从文爱她般爱过他,新婚时沈从文就埋怨她,“未曾得到过你一个捧着心的信”,后来也时常提醒张兆和,写信过短,应该写得长些,张兆和气得回复,“一到家,任何人都不容我有五分钟的休息”。和沈从文比起来,张兆和欣赏美与爱,但从来都没有彻底进入文学世界,而是双脚踏在大地上,操心柴米油盐,令沈从文节俭度日,奋发写作。沈从文是个不大会生活的人,单身时常常因为用度无量,弄得狼狈不堪,四处腾挪借贷,后半生又常惶惑苦闷,一直是大家闺秀的张兆和用理性和坚韧支撑了他。

其实沈从文明白自己的长处,他对张兆和说过:“你爱我,与其说爱我为人,还不如说爱我写信。”他还说:“爱情呢,(使我)得到一种命运,写信的命运,你倒像是极乐于延长我这种命运。”虽然曾在分离期有过其他爱恋,但终其一生,沈从文始终依傍张兆和,这大概是因为,在由家信组成的世界里,他已经构筑了一种理想纯粹的爱人关系,这种关系一旦通过文字成立,便会永恒存在,并被永远信仰。

《从文家书》

《从文家书》

作者:沈从文

江苏人民出版社2014

| 推荐阅读

《沈从文的前半生》张新颖,上海三联书店2018 阅读书信沈从文张兆和