长安的危机时刻

作者:唐克扬 假如还给这部舞美能打五星的剧挑点瑕疵,不完全在于某些细节本身(比如晚近的器物穿越到了前朝,建筑像日本),而是因为多少让古代人干了现代人的事,细节已经足够古代了,气氛还是太现代的,个性有点美剧的既视感。有时候,100个好的细节凑在一起反而不真实,过犹不及,从考古图像中铺贴起来的城市,感觉怎么还像是片场,出现了些不可能出现的空间场景。

假如还给这部舞美能打五星的剧挑点瑕疵,不完全在于某些细节本身(比如晚近的器物穿越到了前朝,建筑像日本),而是因为多少让古代人干了现代人的事,细节已经足够古代了,气氛还是太现代的,个性有点美剧的既视感。有时候,100个好的细节凑在一起反而不真实,过犹不及,从考古图像中铺贴起来的城市,感觉怎么还像是片场,出现了些不可能出现的空间场景。

最终,将落到一个普遍性的问题,现代人有没有可能真的理解古代?英文电影一旦涉及古代题材一般都说英式英语,其目的,确实不在于真的(也无法)复原古代口音,而是传达一种“古意”,但是再多走几步,好莱坞的腔调出来,历史味儿就淡了。

在西安搭建的大唐芙蓉园之类造景,其实估计比真实的古代城市壮观,后者的成立恰好是因为它的有限性,不那么“戏剧”。从这个意义上,在十二个时辰内解决的一件惊天大案,在古代长安的语境里,完美得不真实了;数月内的五十集电视剧对现代观众刚刚好,但是对于古文表达的简洁世界又多了一点儿。侯孝贤的唐代人物有些无厘头,姜文的秦始皇又太摩登了。

确实,“以意逆志”是不可避免的,只是程度的问题和平衡的问题,在于你想从历史的影像中看到什么。真实的长安确曾面临某种危机,但除了外部的强敌和血腥的政治,它的空间也说着一个自己的故事。

速成的长安城

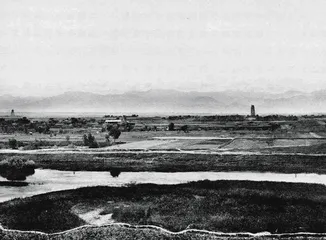

隋文帝开皇元年(581),杨坚代北周建立了隋朝,他本打算就定都在汉长安城的基址上。可是,某夜,文帝梦见城下渭河水涨,滔滔洪水淹没了长安……噩梦惊醒之后,文帝决意在汉长安城东边的龙首山南麓营建一座崭新的都城,叫做“大兴城”,由将作大匠宇文愷总结汉长安的得失,据说,只一年时间,这座新的长安城便“建成”了:

龙首山川原秀丽,卉物滋阜,卜食相土,宜建都邑,定鼎之基永固,无穷之业在斯……

隋文帝因此也成为中国历史上最著名的城市的总设计师。

关于这座速成的城市,至少有一件事人们没法不记住,它是中国历史上,乃至人类历史上最地广人稀的都会之一,大得似乎远远超出实际的需要,人口史论者多有认为已经达到百万。要知道,如果此论成立的话,到了1000年以后清代的北京人口也不过是长安的规模,但是它的尺寸却远不如后者。

但是这个美梦从一开始也就隐藏着隋文帝式的祸患,伟大往往失于脆弱,美梦有时会转化为梦魇。

唐代定都长安后,将隋大兴城的名字又改回了汉代以来的“长安”,并进行了增修和扩建。流有陈寅恪所说的“精悍之血”的唐初二帝,似乎没有前朝君主的忌讳。不像某些都城是慢慢扩张,长安是一开始就奠定了“无穷之业”的规模。它的基本手法就是“化家为国”,首先划定宫城,也就是天子之宅的大小,然后再依次推演出皇城和里坊的模数,依次扩大到全城,演绎出一个俄罗斯套娃般的城市,大大小小一百多个比例同构的方块,组成了庞大的嵌套结构,精确规定了未来三百年城市基本用地单元的规制,以及不同等级、身份长安人的活动空间。这种“远见”似乎过于超前,以至于到了唐朝灭亡时,“围外地”,也就是城南的三分之一的地方,还是虚空的。

宇文愷理想中的长安城呈现出一个貌似严正的空间权力秩序:坐北朝南,由外及里,中央对称。可是,由于一个或许是偶然的原因,长安城又呈现出东南向西北倾斜而下的地形走向,起伏颇为剧烈,构成由西南到东北纵贯全城的六道岗原,习称“六爻”,这和城市中正笔直的轴线以及方正阵列的城防的逻辑之间,有着与生俱来的矛盾。不规则的地形,打破了横平竖直棋盘格的均势,让特定的居高临下的角度占了先机。城市格局中新的矛盾出现了。

《长安十二时辰》工作照

《长安十二时辰》工作照

比如,面南背北也总还有个“背后”,“背后”确实是无比脆弱的。在京城,好几次袭击的确都是在皇帝的身后北边进行的,这里包括“泾原兵变”之中朱泌和勤王军的决战,包括唐玄宗早年“唐隆宫变”时从北苑突入宫城的冒险,更不用说,在城市的北边还发生过史官们从来都讳莫如深的大事件,太宗李世民杀死自己兄弟的“玄武门之变”。在自己的身后,皇帝不安置任何多余的摆设,只安了一扇理论上没有“背面”的屏风,屏风后被阻挡的一切仿佛都在心理上不存在了,那里只是一片空荡荡的宫苑。城市的北边也不开门,皇城正南的四列三十六坊,因为向北正对皇城和宫城,设计者认为“北出即损断地脉”。《长安志·唐京城》说:“不欲开北街泄气,以冲城阙。”

淹没了长安汉魏旧城的是一道滔天的洪水,是自然的灾变。但是人类世界的各种凶险更不容忽略。隋文帝老不容易逃离的那片低洼地,并不是噩梦的唯一原因,新的长安城的宫城,太极宫,尽管制度严正,依然地势卑下,或者说,在心理上俯瞰全城的同时又处在一个相对不利的地位。据说,染有风疾害怕湫湿的唐高宗受不了这种折磨,到了龙朔三年(663),在城外原外郭城的东北龙首原上,他新建了大明宫。其实,大明宫在贞观八年(634)已经初创,但是,高宗为它找到了一个更合适的理由,大明宫成了唐代后期实际的政治中心——宫殿的地址特意选在城外,而且缩在了更北更高的地方,它比太极宫更大,而且依于地形,有山有水,大部分并不严格对称。这样一来,这样的长安就不再是宇文愷规划中那个方方正正的对称形状了。

传统空间政治学的逻辑

这种恐惧身后突然受到袭击,而陷于身段僵直的迫害狂想象,也体现了中国传统空间政治学的基本逻辑。君臣之分,首先体现在彼此在视觉上的尊卑关系:就像韩非子便说过:“道在不可见,用在不可知……见而不见,闻而不闻,知而不知……掩其迹,匿其端……闭其门,夺其辅……大不可量,深不可测……”在皇宫“天门”的后面,保持沉默的权力画出了一个不容觊觎的禁域,一切“见而不见”,它就维系了自己对臣下的神秘。建筑师们心领神会的是,“不可见”并不是真正什么都看不见,而是心(政治象征),和眼(政治形象)和身(政治活动)的适当分离。城墙是用于“不可见”的,城墙所塑造的空间还是要承载某些现实功能,隋文帝速成的长安城本来只有夯土围墙,直到永徽五年(654),两次整修外郭墙,才在东、西、南三面九个城门上修建起了高大的城楼。

危机出现在不多见的时刻,那一刻象征、形象、活动同时涌现。只要一个活人坐在屏风前的榻上为人所见,皇帝就不得不用他的脸定义一个“朝向”,以便和群臣们发生多维的关系。假如统治者没有小心维系平衡,就会给臣下和他自己带来很多的实际问题,比如玄宗李隆基在位的时候爱看马球,一种从游牧人那传来的狂野游戏,可是他有个很奇怪的规矩,那就是无论比赛如何激烈也得“殿前不打背身球”,球手在大球场纵马击球的时候,一定不能背对皇帝,随便给他脊梁骨看。显然,这种控制得很好的礼仪和剧烈的运动之间是有矛盾的。

更可怕的是有些公然挑战这种空间设定的乱臣贼子。这方面最有名的故事还是有关玄宗的。从天宝年间开始,粟特人安禄山成为李隆基的宠臣,两人不恰当地拉近了距离。玄宗夫妇打量安禄山,他也会毫不客气地窥视玄宗夫妇,被看得不好意思的杨贵妃,只能把老大不小的安禄山当一个胖儿子看待。《开元天宝遗事》记载,每次朝会的时候,安禄山常经过含元殿的龙尾道,居然会“南北睥睨”,一会做出臣子仰望的姿态,一会又回头去返身往下看,体验一下皇帝君临的眼光。

按说,安禄山应该为他的大不敬付出代价,但是如同白居易那样的诗人所描绘,玄宗本身是个风雅皇帝,他和杨贵妃以爱人相称,喜欢跨越天上人间的分别,勇于打破长安空间的禁忌。开元二年(714),在外郭城东面春明门内的隆庆坊,也就是自己的“龙潜”之地,他营建了与皇城、大明宫三足鼎立的兴庆宫。兴庆宫最非同常规的是,它甚至没有大明宫由丹凤门入朝的那一段基本的中轴线,宫内给人印象最深刻的,是一泓谈不上什么形状的“龙池”湖水。玄宗朝的某些大朝会,不是循例在太极宫的天门街广场举行,而是别出心裁地发生在他临街建造的楼阁上。他给楼阁起的名字都很好听:勤政务本楼和花萼相辉楼。开元十四年(726),又在外郭城东墙外修筑了与东墙平行的城墙,以便自己可以从兴庆宫潜到南城游乐,不被人看见,玄宗发明的这古代的立体交通美其名曰为“夹城”——“见而不见,闻而不闻”,玄宗会自认为,自己完美地解决了韩非子的政治形象学疑难。

后来发生的事情尽人皆知。唐肃宗至德元年(756),安禄山叛军攻入了长安——快二百年的升平岁月之后,这是长安城的神圣地位第一次受到玷辱,安禄山操练的一切成了现实。次年,名将郭子仪、李光弼率兵收复长安。但是不管是天门,还是大明宫前丹凤门内的一切已经不再神秘了,派兵勤王的回纥叶护与唐军提出“破城后城池归李家、子女玉帛归叶护”的屈辱之约,长安不可冒犯的荣光已经走泄。

此前,长安的危险只是小民的危险,只是破坏毕竟有限的水火之患,而这以后,真正的灾变将会一而再再而三降临。历史证明,无论是沦陷还是光复,长安城就没有过什么像样的攻防战——它实在是太大了。安禄山之后没多久,唐代宗广德元年(763),来自西南的少数民族政权吐蕃短暂攻入了长安城,在城里胡作非为了十五天,只是靠着郭子仪的威望,勉勉强强,才令吐蕃最终退出了这座正走向黄昏的城市。唐德宗建中四年(783),因为军饷的纠纷,一小队在泾原兵变的叛军占据了长安。这些征服者得手后毫无例外地效仿安禄山。《资治通鉴·第二百二十八》描述:“……乃擐甲张旗鼓噪,还趣京城……陈于丹凤门外,小民聚观者以万计。上召禁兵以御贼,竟无一人至者。贼已斩关而入……贼入宫,登含元殿,大呼曰:‘天子已出,宜人自求富!’……(硃)泚按辔列炬,传呼入宫,居含元殿,设警严,自称权知六军。”

尊贵者的天台,也是僭越者的舞台和看台。

其实,这种结局一部分归咎于长安自己的统治者。过于自信的玄宗,不仅给安禄山安置了一把在身旁的椅子,而且早已不恰当地“平易近人”了。他的眼光偶然扫过早朝上趋班的百官,注意到一个老帅哥张九龄风仪秀整,风度翩翩,就仔细地打量着他,亲切地告诉旁边的人:“朕每见张九龄,精神顿生。”他登上等同他在民间私宅的兴庆宫宫楼,兴致勃勃地眺望东市的十丈红尘,还给他眼睛的自由贴上一个儒家思想的名称:观风(俗)。

这种有关“看见”的新意还带来一种新的“看不见”,长安城隐秘的新风景是人,超越于宇文愷规划的秩序之外。不同于宽广平直的大街,坊内显见的道路之外,这时出现了细小自发的城市组织,庶民和不愿遵守自上而下秩序的长安客,现在各自寻求自己的乐趣了。历史学家宿白认为,“曲”的提法大约是天宝年间才形成的。同样也在这一时期繁盛起来的传奇小说中,许多扣人心弦的场景都是在这些“曲”中开始的,而且它们大多和不循礼制的男女欢爱有关。后来,“曲”似乎单独用作地名指称,如著名的韦曲、杜曲,薛曲,未必都在长安城内;但是“曲”同时也是一种城市的别样况味:与坊、市、闾、里、乡、街、巷等并称,即坊曲、市曲、闾曲、里曲、乡曲、街曲、巷曲等等。除了一般性地指涉道路体系末端的名称,它的字面意义,似乎也暗示着这都是些不入规矩的暧昧地方。

没有任何地图绘制这些长安深处的所在,但是它们在唐人记述中无处不在。就像瓜果在浓密的树荫中挂了太久,沉积的糖分同时带来了甜蜜和腐烂的危险。

危险变成了悲剧,长安的结局是惨痛的。“神在山中犹避难”(韦庄)“破却长安千万家”(徐夤)。可是,五代之后,城市规划史中也分明这么写道:中国的城市冲破了中古时代的束缚,全面的管制逐渐松弛,人身依附关系的门客、部曲不再是城市生活的主角,市场未必集中一两处,商肆和人家无视禁令而“侵街”、向街开门——新的城市生活样式出现了。 突厥历史安史之乱唐朝长安城玄宗长安十二时辰长安安禄山