“消失”的自我?

作者:陈赛 《爱在记忆消逝前》的电影里,主角是一对老年夫妻,丈夫患有阿尔茨海默病,妻子是癌症晚期

《爱在记忆消逝前》的电影里,主角是一对老年夫妻,丈夫患有阿尔茨海默病,妻子是癌症晚期

依然爱丽丝?

《依然爱丽丝》的电影里,50岁的语言学家爱丽丝患上了阿尔茨海默病。在患病初期,她就给未来的自己录了一个视频,提醒她到了最糟糕的时候(成为家人累赘的时候)如何结束自己的生命。

就在爱丽丝的记忆快速退化到几乎毫无记忆的时候,她无意中看到这段视频。在视频里,过去的爱丽丝告诉现在的爱丽丝,你现在的生活不是你真正想要的,然后指导她怎么找到安眠药,怎么一起吞下去。但是,一个敲门声打断了旧的爱丽丝的苦心经营,新的爱丽丝不仅丧失了终结自身的意志,连最简单的执行力也失去了。最终,她活了下来,最终进入了近似婴儿的混沌状态。

这让我想起另外一部电影《爱在记忆消逝前》,主角是一对老年夫妻,丈夫患有阿尔茨海默病,妻子则是癌症晚期,两人决定开一辆老房车,从北往南一直开到海明威的故乡西锁岛,完成一次文学追梦之旅。

之所以去西锁岛,是因为丈夫是海明威的狂热粉丝,尽管阿兹海默症已经让他连妻子和儿女的名字都会忘记,却可以随口报出海明威的所有作品。就像海明威一样,他曾在清醒的时候提醒妻子,关键时刻把手枪递到自己手上,再吻自己两下,作为行动暗号,自己就会明白。

在故事的最后,妻子静静地给子女写好遗书,给丈夫和自己服下药片,最后一次睡在老伴身边,共同赴死。她轻轻哼唱着《我和鲍比·麦克吉》的旋律,“自由只是无可失去的另一种说法”……

对这对夫妻而言,实在没有比这更好的结局了。没有像海明威那样死去,已经不重要了,因为即使此时将枪交到丈夫手中,他也不会明白。

难怪英国作家特里·普拉切特在一次演讲中说,他羡慕他父亲的死法。他的父亲86岁时死于癌症,在去世前的两个星期,他还在家里到处修理东西,他还能跟他们对话,知道我们是谁,知道他自己是谁。

英国作家特里·普拉切特在59岁那年被诊断出一种罕见的早期阿尔茨海默病(视觉中国供图)

英国作家特里·普拉切特在59岁那年被诊断出一种罕见的早期阿尔茨海默病(视觉中国供图)

普拉切特是当代最著名的幽默奇幻作家,曾被人誉为“笔锋犀利、擅于讽刺的J.R.R.托尔金”。他那颗神奇的大脑曾经构建出一个无比奇幻瑰丽的平行世界——广漠的太空之中,一个超级大海龟背上站着四头大象,大象的背上驮着一个奇异的圆形世界,人们管它叫“碟形世界”。这个小说系列证明了你可以在奇幻的背景里写一个非常严肃的故事。

在写了27本奇幻小说之后,普拉切特在59岁那年被诊断出一种罕见的早期阿尔茨海默病,这种疾病攻击他的视觉中心,他的视网膜明明捕捉到了视觉信号,他的大脑却拒绝传输信号。最初,他的记忆和语言似乎没有受到影响,但打不了字,系不了领带,杯子就在眼前却看不到。“如果你非得得阿尔茨海默病不可的话,这可能是最好的一种。那么,我是被幸运之神光顾了。”

在一次阿尔茨海默病协会组织的演讲中,他谈到自己得知诊断之后的心情,除了失落和被遗弃感之外,他的第一反应是愤怒,一种持续激烈的愤怒,这种愤怒至今不休,甚至“令路西法对天堂的怒火相形见绌”。但愤怒过后,是深刻的孤独、恐惧与荒凉——“就像你一个人站在海边,海浪不见了,所有的人也不见了。”

这位作家以他一贯的幽默感和巨大的勇气面对他的疾病。他给阿尔茨海默病研究机构捐赠了100万英镑的研究经费,又与BBC合作,拍摄了两部纪录片,《与阿尔茨海默病共存》与《选择死亡》,前者是他走遍世界,了解疾病的治疗方案;后者则是关于协助式自杀,争取死亡的权力。他认为,这件事情关系尊严、自由和独立。

在这些纪录片里,他一如既往的带着他的黑色高礼帽、他的的思维一如既往的尖锐、活跃和富有幽默感,丝毫不掩饰自己面对疾病的愤怒与悲伤,尴尬与滑稽。但最终他也面临与其他阿尔茨海默病患者一样的命运:逐渐失去记忆,失去思维的锐度,生命的光彩渐渐消散。

这位作家经常说:“一个睿智的人应该视死亡为友。”2015年,他在家中去世。家人都在身边,还有他的猫。他去世后不久,不知道是他的遗愿,还是他的助手的灵机一动,在他的Twitter上模拟死神的口吻发布了最后几条信息,“泰里爵士,是时候跟我走了”。

只有想象,才能穿透那个不可知的心智状态

几年前,《纽约客》上有一篇文章《文字之外的地方》,讨论了阿尔茨海默病作为一种文学类型的兴起。作者叫史蒂芬·梅里尔·布洛克(Stefan Merril Block),他的第一本小说《遗忘的故事》就发表于2008年,与《依然爱丽丝》的原著《我想念我自己》差不多时间。

在那篇文章中,布洛克写道:“随着婴儿潮一代进入70岁,阿尔茨海默病也变得越来越普遍,越来越多的小说家正试图对这个幽暗的领域进行探索。”

布洛克的外婆就曾经患有阿尔茨海默病。那时候,他还是一个12岁的少年,在他天真而自私的目光里,外婆的失智甚至是一件好事,“因为她会对我幼稚的笑话大笑不止,花好几个小时看我玩游戏,跟着我一起跳Kriss Kross,唱《狮子王》的主题曲。”

他在发育,而她在衰退,在那个冬天,祖孙之间似乎达成了某种平衡。布洛克的母亲甚至感到欣慰,觉得自己的母亲在经历了人生的种种悲伤和不幸之后,终于有机会释放真实的自我,一个更加快乐的自我。

直到有一天,布洛克的母亲去一趟杂货店,外婆突然陷入了惊慌,就像一个在动物园跟母亲走散的孩子一样。她陷入了惊恐的挣扎。等她平静下来,布洛克问她:“你刚才想去哪里?”

她困惑的四处张望,告诉我说,她不知道。

“只有想象,才能穿透那个不可知的心智状态。”

《依然爱丽丝》里,50 岁的语言学家爱丽丝患上了阿尔茨海默病

《依然爱丽丝》里,50 岁的语言学家爱丽丝患上了阿尔茨海默病

但是,即使借助想像,在阿尔茨海默病的医学真相中探寻人性的幽微之处也并不容易。事实上,目前关于阿尔茨海默病的小说和电影,极少是纯属虚构,而是大多由真实人物或者事件改编,或者至少受到这些真实人物和情感的触发。比如《依然爱丽丝》就改编自美国神经学家莉萨·热那亚的小说《我想念我自己》。这本小说一开始没有一家出版社愿意出版,经纪人问她,“你是一个神经科学的博士,写小说干嘛?”

28岁那年,热那亚的祖母同样被确诊患有阿尔茨海默病。作为神经学家,热那亚试图从神经科学的视角来理解这种疾病。她研究了分子神经生物学、了解关于这种疾病的各种临床表现和管理方法,希望由此学会如何照料她。但她发现自己始终缺乏“共情”,她无法理解她所经历的一切,以及身为她的感受,也不知道如何建立和维持与她之间的关系。之所以写这本小说,就是她想从一个患者的视角来理解这种疾病。

在《依然爱丽丝》里有一幕,女儿问爱丽丝,患阿尔茨海默病到底是一种什么感受?

她回答说,“好的时候,我可以算是一个正常的人,但不好的时候,我觉得找不到自己……我不知道我是谁,不知道接下来会失去什么。”

“很多东西,都是要到失去时才知道可贵”,这可能是阿尔茨海默病小说或电影在它们的读者和观众身上唤起的一种最强烈的共同感受之一。

阿尔茨海默病并不是无差别的攻击整个大脑,而是首先攻击海马区,这是新记忆形成的关键区域,所以阿尔茨海默病病人的最初症状是忘记你说过的,或者重复他们自己的话。然后,攻击语言中心,所以你找不到恰当的词语来表达自己,渐渐的,失去说话的能力。然后,它攻击前额叶皮层,于是你无法逻辑思考、无法做出决策,失去解决问题的能力。当你拥有这些能力的时候,你视之为理所当然,但一旦失去,人之为人的一些根本问题就会浮现出来。

比如“我是谁?”,这是几乎所有阿尔茨海默病故事中的核心问题。作为患者,最大的恐惧是我不再是我,那么我是谁?作为照料者,最大的悲哀,他/她不再是他/她,他/她的记忆里不再有我,我如何面对这个曾经至亲至爱,如今却越来越陌生的人?过去的记忆如何安放,又如何在无尽的当下与他/她重新建立新的连接?

我清楚地记得,第一次发现奶奶不再认得我的时候,内心那种深刻的震动。那是一次过年的家庭聚会,我刚从机场赶回来,一家人围成一桌,叔叔们指着我问她,“看看她是谁?”就像逗一个刚刚学会认人的小孩子。

我记得她笑眯眯地看着我,眼神有点怯怯的,不确定地叫出了一个堂妹的名字。

爸爸在旁边安慰我,“有时候,她连我也认不出来”。

用英国神经科学家苏珊·格林菲尔德的比喻,想像一个700万平方公里的亚马逊雨林,被压缩在我们小小的大脑之中,1000亿个大脑神经元就像1000亿棵树密布其中,我们所有的记忆、想法、情感,都以电信号编码的形式在这些树之间穿行。

这是否意味着,我关于那天晚上的记忆也是大脑的幽暗森林里某几个角落的神经元放电的产物?根据神经学家的说法,那段记忆之所以如此鲜明,是因为在之后的岁月里,我曾经无数次的回忆那个瞬间,而我的每一次回忆都在巩固和加深那段记忆,强化各神经元之间的树状连接,进而鼓励大脑启动特定的神经元突触群。

美国神经学家莉萨·热那亚(东方IC供图)

美国神经学家莉萨·热那亚(东方IC供图)

事实上,关于奶奶的记忆,在我的大脑里留存得并不多。与爷爷的温暖可亲相比,奶奶在我的印象里一直是严冷的,瘦小的身材,力气却很大,一张瘦削的脸总是绷得紧紧的,仿佛随时要训斥人一样。她十七八岁与爷爷结婚,一生相守70多年,靠种菜养大六个子女,也许是生活的艰难造就了那种坚硬的性格。她一生笃信基督教,60岁终于放下农活后,抱着一本《圣经》从零开始学习识文断字,10年后竟然能将一本《圣经》读下来。但是,在信仰里沉浸太深的人,对尘世多少有些淡漠和疏离,除了对爷爷之外,她对子女和孙辈都很少表现出依恋,而我们也不主动与她亲近。

在我的记忆里,我与奶奶唯一一次精神性的对话是关于天堂的。有一次我问她天堂什么样子,她被我难得一见地对基督教的兴趣所鼓舞,于是绘声绘色地跟我描述她想象中的那个天堂:“珍珠做的门、黄金铺的街、碧玉垒的墙,天使唱很好听的歌……”我一边在心中暗笑奶奶的天堂好无聊,一边又很乐意一直这么听下去,毕竟,这恐怕是我一生唯一一次听奶奶讲故事的经历。

我不禁怀疑,奶奶的大脑里曾经存留多少关于我的片段?这些片段又是如何与其他片段一起,在岁月和疾病的夹击之下渐渐遗失殆尽的?大脑,我们赖以观察和感知宇宙万物的器官,绝对是我们在这个宇宙中所知的最复杂的事物。但从神经层面解释人的体验,很多时候却是令人难以忍受的简单与粗暴。如果我们所有的思想和感情都是神经元的生化反应产生的,那么,当神经元死去,当记忆消失,是否意味着自我也跟着死去?如果自我真的死去了,那么最后剩下的是什么呢?

在《依然爱丽丝》的结尾,在某个一个阳光灿烂的日子,爱丽丝正在一团迷雾之中,女儿问她,你感觉怎么样?

她回答说,“我感觉到爱”。

朱丽安·摩尔的演技非常好。那一瞬间迷惘、凋敝,但却充满了温柔的的眼神,深刻的演绎了一个既是爱丽丝,又不是爱丽丝的女人。作者安排这样一个结尾,似乎作为一个救赎式的瞬间,让观众意识到某种更深层的真相,令爱丽丝仍然是爱丽丝。但那个更深层的真相到底是什么?如果她真的依然是爱丽丝,到底哪一部分的她依然是爱丽丝呢?

失去记忆,等于失去自我?

17世纪的英国哲学家约翰·洛克曾经提出过一个很有趣的思想实验,王子和鞋匠交换了记忆,王子的身上带着鞋匠的记忆,而鞋匠的身体带着王子的记忆,他们之间到底谁是谁?

洛克告诉我们,在外人看来,鞋匠的身体仍然是鞋匠,王子的身体仍然是王子,但从内部视角而言,鞋匠会认为自己进到了一个新的身体里,而王子的感受也一样。也就是说,对他们两人而言,这不是一次记忆交换,而是身体交换,他们的灵魂进入了新的身体。

由此,我们可以想象,鞋匠身体内的王子会向所有人宣称他不是鞋匠,而是一个王子。鞋匠可能会对他的新身体感到更加快乐,但对他自己来说,他仍然是一个拥有特定过去和历史的鞋匠,包括他现在有了一个新的身体这件事情。

洛克的思想实验要告诉我们的是,我之所以是我,是因为我的记忆。也就是说,记忆是维系一个人身份的基础。今天的我与过去的我之所以是同一个人,是因为记忆的延续性。记忆不仅记录一个人独特的历史,也提供了一个关于自我的连贯的叙事。

关于记忆和身份的同源,现代哲学与心理学发展出很多新的版本。其实,抛开那些复杂的思辨,即使作为普通人,也不难以本能的方式理解其中的关联——我们的个性、情感、关系、社群,都与记忆密切相关。正是记忆将我们固定在时空之中,定义存在的各种参数,甚至包括存在本身的无意义。那么,失去记忆,难道不就意味着失去存在的坐标,失去自我吗?

但问题在于,首先,阿尔茨海默病病人很难直接回答这个问题,尤其是他们的病情进展到一定程度之后。

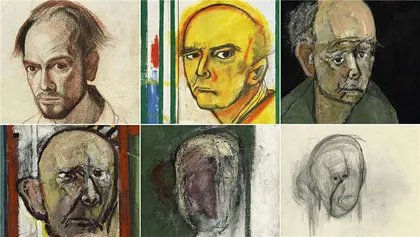

1995年,61岁的美国艺术家威廉·尤特莫伦被诊断出阿尔茨海默病。他决定从此每年给自己画一幅画像,来记录病情的变化。第一张是他患病前画的,后五张是他患病后画的。我们可以看到,随着疾病的进展,威廉笔下的线条越来越简单,色彩越来越暗淡,画像也越来越抽象。到最后一幅的时候,他的自画像已经成了一个灰暗的轮廓,五官更是没法辨认。而在那之后,威廉甚至连这样的画也画不出来了。

再者,记忆从来是不可靠的,这是现代心理学关于记忆的研究最重要的一个发现。一个小小的暗示、一个错误的细节,当下环境或心态的变化,都可能让你的记忆变形、扭曲,甚至编出一堆子虚乌有但又深信不疑的记忆。比如美国心理学家伊丽莎白·洛夫图斯曾经成功地在数千人身上植入虚假的创伤性记忆,比如幼年时走丢,被动物攻击,濒临溺死、窒息等等。

美国心理学家伊丽莎白·洛夫图斯曾经成功地在数千人身上植入虚假的创伤性记忆(视觉中国供图)

美国心理学家伊丽莎白·洛夫图斯曾经成功地在数千人身上植入虚假的创伤性记忆(视觉中国供图)

她最著名的一个实验叫“购物中心迷路实验”。她招募了24名实验对象,每人收到一本日记,里面详细记录了他们小时候发生的四件事情,其中前三件都是真实的,但第四件则完全是虚构出来的──受试者在5岁那年曾在购物中心迷路的经验,最后得到一位陌生老人的帮助,才得以与家人重聚。然后,洛夫图斯要求他们自行补充这四段记忆的细节部分。结果,竟有四分之一的人相信自己真的曾在购物中心迷过路,甚至还为这段虚构记忆增添了不少细节。

这就是记忆最吊诡的一面——你不能太相信它,因为它从来都不可靠,容易被外界操纵。但同时,你又得相信它,因为它是你人生绝大部分决定的基础。

美国心理学家丹·麦克亚当斯(Dan McAdams)的“叙事身份”理论似乎能在一定程度上解决其中的矛盾。所谓“叙事身份”,就是一个人创造的关于自己的内化的故事。在他看来,人生的方方面面,比如自我、工作、友谊、与父母的关系,与世界的关系等等,都是故事。人生故事讲述的不是发生了什么,而是它为什么重要、对这个人的意义是什么、如何改变了他也改变了接下来的一切。

所以,这些故事并非人生经验的维基百科式的照实直录和平铺直叙,而是经过了选择、剪辑和阐释。相同的人生事实与经验,随着距离、视角以及剪裁方式的变化,我们所讲述的,可以是完全不同的故事。也就是说,重要的不是故事,而是叙述方式本身。这些叙事发挥的主要功能是,将自我的各部分整合成连贯一致的统一性整体,关于我是谁,我为何会是今天的样子,以及未来人生的走向等等。这种同一性整体具有长期稳定性,而且会随着时间变化得到不断地修正和完善。

这些故事的材料里有生活本身,也可以有想像。但无论是虚构还是非虚构,无论是现实主义还是魔幻风格,叙述故事都是我们理解自己所处世界的方式。在这些故事里,“自我”与叙事是互相印证的。作为作者,“自我”确认“故事”的真实性,而叙述形式则确认个人经验的存在,以及自我的存在。当我们想要别人理解我们时,我们就与他们分享自己的故事,或者部分的故事。当我们想要理解别人时,我们就询问和分享关于他们的故事。

人到老年,随着人生经验的不断累积,本来应该是一个经验材料最为丰富,而作者最为成熟的阶段,但在阿尔茨海默病的侵蚀之下,患者没有了过去和未来,只能活在一个个当下里,他们的人生故事要如何继续写下去?

美国作家乔纳森·弗兰岑曾经在《纽约客》上发表过一篇回忆父亲的长文《我父亲的大脑》,从他收到母亲寄来的情人节包裹说起——那个包裹里面除了一张粉色浪漫贺卡、两根巧克力棒、一枚心形镂空花纹饰品之外,还有一份神经病理学家为他父亲做的脑部尸检报告。

他在文章开头就说,“这是他的疾病,他的故事,但必须由我来讲述。”他讲到父母之间维系了一生的不愉快的婚姻,母亲的委屈与抱怨,父亲的沉默寡言、郁郁寡欢,这个病如何改变了他们的关系,他们各自的身份和自我。

但他始终拒绝接受父亲的“阿尔茨海默病”的诊断,因为他认为给一种行为贴上症状的标签,是一种粗暴的简化,改变的不仅是父亲的故事,还有关于人的定义,将杂的人性变成一种简单的生物化学反应。他读其他患者的故事,发现他父亲的很多症状与其他数百万受苦的人一模一样——在家附近迷路,或入厕后忘记冲水,把妻子当成母亲……有这么多同伴或许是种安慰,但让他难以接受的是,在这样的共同故事中,“个人意义”逐渐枯竭。

在《阿尔茨海默病,一种流行病的写照》一书中,美国作家大卫·申克将阿兹海默病称为一场“漫长的死亡”,就像棱柱体,将死亡折射成一道各部分原本紧密结合的光谱——自主权之死、记忆之死、自觉之死、性格之死、肉体之死。而海尔茨海默病特有的悲伤与战栗,就源于受害者的“自我”在肉体死亡之前很早就已凋敝。

但是,弗兰岑却怀疑,一个人的死亡是否真的能那样被分割,对于“自我”这把交椅,记忆和意识是否真的有这么稳固的所有权?毫无疑问,他们的“自我”被疾病改变了,但自我必须有统一性、连贯性,才算是真实的自我吗?如果所谓“有意识”,意味着要意识到自己作为一个人,有过去,有现在,有未来,知道自己在世界上的位置,理解文化与情境、懂得希望与恐惧,那么,阿尔茨海默病的病人算什么呢?他们没有意识吗?或者说,他们甚至连“人”也算不上?

在疾病进展到尾声的阶段,某一天,弗兰岑的父亲突然停止进食。这当然很容易就可以归结为疾病的破坏。因为患者失去的不仅仅是记忆,还有更基本的东西,如何写字、如何说话、如何走路,如何坐着、如何吞咽,如何呼吸,如何活着。但弗兰岑怀疑,在拒绝进食的背后,是他的父亲凭借着硕果仅存的一点意志,决意结束自己的生命。

“一小时一小时过去,父亲一动不动地躺着,向死亡前进;但当他打哈欠时,那就是他的哈欠。而他的身体,虽如槁木,也仍散发属于他的光彩。就算他的自我存活的部分愈来愈小,愈来愈破碎,我仍坚持把他看成一个整体。我仍深爱着,确切而与众不同地爱着,在床上打哈欠的那个男人。我怎能不出于那份爱而来重组那个男人的故事——那个当我试图拿湿棉棒帮他清理口腔时,仍能凭借完好的意志力别开头去的男人?我在走进自己的坟墓时亦将坚持认为,家父是下定决心求死,并尽其所能地按照他自己的意愿死去。”

61岁的美国艺术家威廉·尤特莫伦被诊断出阿尔茨海默病后每年给自己画一幅画像,来记录病情的变化

61岁的美国艺术家威廉·尤特莫伦被诊断出阿尔茨海默病后每年给自己画一幅画像,来记录病情的变化

自我是一个社会现象?

《献给阿尔吉侬的花束》是一本非常精彩的科幻小说,中年智障人士查理·高登接受了一项脑部实验手术,智商从68跃升为200,从一个被朋友欺辱的面包师变成了一个可以洞穿世间奥秘的天才。作者借查理之口表达了世人对一个更聪慧版本的人类的深深向往:“没有什么比灵感乍到、解决一个难题让人感到更大的快乐,这是美、爱与真的合而为一,是纯粹的喜悦。”

但是,就像大部分警世科幻小说一样,这仍然是一个悲剧故事——伴随着查理超凡脱俗的智商而来的,是无尽的痛苦、焦虑和孤独,因为他发现原来所有人都在欺负他,那些他称之为朋友的人,只是为了从他的缺陷中获取优越感而已。在见识了一番社会的丑恶不堪,人性的偏狭残酷之后,因为难以克服的技术障碍,天才最终又回复成智障。

查理恢复到智障的过程,像极了阿尔茨海默症。他逐渐失去理解数学的能力,创作音乐的能力,失去阅读的能力,到后来又开始错字连篇,词不达意,但他安然接纳了这一切的失去,念念不忘自己要去的地方将会有很多朋友。在最后一封信中,他不忘提醒,“如果你有机会请放一些花在后院的阿尔吉侬坟上”。

记忆是身份和自我的基石,这是一种社会构建,很少有人质疑这种说法。但是,因逆行性遗忘而失去大量记忆的人常常表示,虽然他们觉得生活中有大片空白,但他们的自我意识感仍然完好无损。失智症患者的照顾者也经常表示他们的亲人在疾病之下仍然存在一个不可磨灭的自我。这真的仅仅只是一种一厢情愿吗?

去年,美国的一对哲学家和心理学家合作做了一系列实验,提出了一个很有意思的结论:“我是谁?”这个问题的关键并不在记忆,而在于一个人的道德信念。

这位心理学家叫妮娜·斯特罗门格(Nina Strohmenger),哲学家叫肖恩·尼克斯(Shaun Nichols)。其中有一个实验是按照洛克的思想实验设计的,他们请实验对象思考如下情境:当一个人的灵魂搬到一个新的身体时,哪些个人特质是有可能随之迁移的?是记忆、认知、欲望还是道德?

在另一个实验里,他们设置了一个同样有趣的情境:你遇到一个40年前的老朋友,在过去40年的时间里,这个朋友经历了很多的变化,包括记忆(比如容易健忘,忘记童年往事,忘记如何骑自行车)、个性(比如冒险型、艺术型)、欲望和喜好(比如讨厌锻炼、喜欢听谈话节目)、认知与知觉(比如注意力变差、听力变差),以及道德信念和道德品质(比如种族主义、自私、大方),问哪种变化会让你觉得这个老朋友不再是你以前认识的那个人?

他们惊讶地发现,无论假设什么样的情境,记忆并非评判“真正自我”的首要因素,真正的赢家反而是道德信念。比如,一个人的价值观,一个人是否诚实,一个人如何对待孩子等等。而且,他们最关心的记忆,也大都无关个人的情景记忆,而是与他人的连接相关的,以及与社会行为有关的记忆。

这是一个很奇怪的发现。我们的脸、指纹、怪癖、自传,任何一项看起来都是关于“我是谁”这个问题更可靠的指标,为什么我们的身份感更多地与人性的共通之处相关,而非差异之处呢?

但这一发现与神经科学史上一些著名的病例研究是相符的。比如19世纪,美国铁路工人菲尼斯·盖奇被一个铁夯穿透头颅,破坏了他的额叶,却奇迹般的存活了13年。在经历了脑损伤以后,盖奇的脾气、秉性、为人处事的风格等等发生了巨大的转变,但最让他的朋友感到他与从前“判若两人”的,是他从原来和气、彬彬有礼变的顽固任性、粗俗无礼。

其实,关于“性情大变”的故事在文学与电影中也比比皆是,比如《卡拉马佐夫兄弟》里的伊万、《圣诞颂歌》中的吝啬鬼、《星球大战》中的黑武士、《绝命毒师》中的老白……如果深究他们最为核心的变化,都与道德信念有关。

妮娜·斯特罗门格在《万古》杂志上发表了一篇文章,标题就叫《自我是道德的》,提出“自我”不能只从个体内部寻找,而更应该向外追寻,向关系中去寻求。因为比起个体,社会和文化的情境在塑造我们如何看待自己,如何看待彼此之间,起到更关键性的作用。

“如果从进化的角度来看这个问题,也许能更说明问题。我们最初为什么需要一个所谓‘自我’的概念呢?为什么需要辨别一个人独特的身份呢?大部分的动物无需如此,而那些跟我们有着同样兴趣的动物都有一个共同点:他们都生活在社群里,必须合作才能生存。”

另外一位心理学家Deborah Zaitchik一直研究阿兹海默病的认知损伤问题。她发现,很多病人在认知水平上已经损毁到学前儿童的水平,比如他们可能不知道斑马是不是有斑纹,或者把浣熊看成是臭鼬,但他们的社会和道德推理能力却基本与普通的同龄人无异,能轻易地觉察自己和周围人的心智状态。他们仍然能感觉到悲哀、孤独、悲伤,不安,感觉到爱与被爱。 老年痴呆老人记忆阿尔茨海默