维姆·文德斯:孤独是一种特权

作者:三联生活周刊 维姆·文德斯(摄影 皮特·林德伯格)

维姆·文德斯(摄影 皮特·林德伯格)

记者/陈璐

谈到文德斯,脑海中总是容易浮现出太多关键词,“德国新电影”“公路片”“金熊奖终身成就奖获得者”……作为二战后成长起来的一代,这位导演对于中国影迷而言既熟悉又陌生,他的许多电影,包括《德州巴黎》、《柏林苍穹下》以及《爱丽丝城市漫游记》都曾经影响过许多中国观众,但我们很少有机会可以在大银幕上看到这些影片。不过,北京“文德斯大型电影回顾展”期间,中国电影资料馆将放映21部文德斯的影片,其中大部分是由文德斯基金会修复过的版本。

不知道是被反复叮嘱要控制时间弄得有点紧张,还是因为文德斯“新德国电影四杰”的名头过于响亮,当他穿着一身休闲的黑色衣服在高脚凳上坐下时,我竟然犯了个初级错误,忘记打开录音笔。“你是不是忘记开录音了”,文德斯笑着指了指我的录音笔,然后看着我讲道,“我第一次做采访时候,就忘记了录音,所以不得不回去想办法补救。”

在成为一名导演前,文德斯曾是一名电影批评家,还和日本导演黑泽明有过一段有趣的采访故事。当时,年轻的文德斯列了很多很长的问题专程飞到了东京问黑泽明,他却始终只回以简单的是或者不是,令他十分担心将无法完成任务。直到最后一个问题,文德斯问了他是如何拍摄《七武士》一个雨中场景时,黑泽明才打开话匣,滔滔不绝讲了一小时,总算令这篇采访变得有价值。

虽然不确定曾经忘记录音这件事是否是为了缓解我的尴尬而编造的一个美丽谎言,但这确实令我顿时放松下来。

文德斯说话语速很慢,有点像他的电影,往往需要静下心来慢慢进入。不少人觉得他的影片很“闷”,豆瓣上甚至有人评价,“电影圈最闷的片子在欧洲,欧洲最闷的片子在德国,德国的闷片佼佼者当属‘德国四杰’,‘四杰’中最爱拍闷片的是文德斯。”

在中国电影资料馆几天的放映中,一些人在观看的途中陷入沉睡。但更多可以感受到的是,他受到了中国年轻影迷的喜爱。在接受采访时他也谈到,自己对此感到十分惊讶,在中国这次的活动现场,大部分观众是30岁以下的年轻人,而在德国,自己的影迷可能都四五十岁了。影迷的活跃表现令人印象深刻,为了争夺与文德斯提问交流的机会,现场观众从一开始的甩球衣,到后来的摇酒瓶、将自己裹成木乃伊……着实费尽心思。

为什么文德斯如此受到中国影迷,乃至年轻一代的欢迎?他不是一位获得了巨大商业成功的电影导演,大部分的电影都拍摄于2000年以前。带着一丝好奇和仰慕,我试图在这难得几日面对面的接触中去了解更多真实的文德斯。

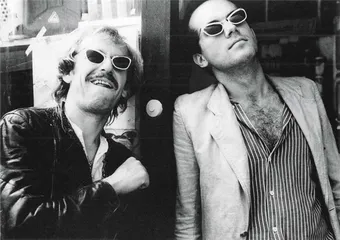

《柏林苍穹下》剧照 (文德斯基金会供图)

《柏林苍穹下》剧照 (文德斯基金会供图)

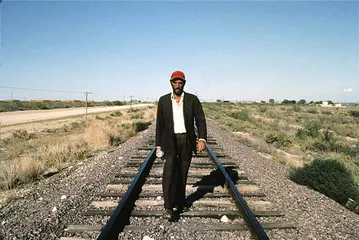

《公路之王》剧照(文德斯基金会供图)

《公路之王》剧照(文德斯基金会供图)

成为导演

“从童年起,我就想要去旅行,我只想离开,走得越远越好。”1945年出生于德国杜塞尔多夫的文德斯,谈到二战对于他创作的影响时,曾这样提到。在他出生的时候,杜塞尔多夫几乎被战火夷为平地,而他从书籍、音乐和电影中得知,远方有一个和现实中的德国完全不同的乐土,叫作美国,这在潜意识中对文德斯的创作形成了很大的影响,令他对美国文化殖民的探讨成为很多影片重要的一部分。

不过,当时德国电影文化并不发达,文德斯经常和人去电影院看电影,并深深喜欢上了五六十年代的美国西部片,这在之后影响了他的创作。尽管如此,他并未在最初就树立要当导演的目标。因为文德斯的父亲是一位医生,他曾想过要学医,后来他还想过要成为一位画家。1965年,文德斯来到巴黎,决定学习美术专业。这个时候,他偶然间邂逅了法国电影资料馆这座电影宝库,并以一天一部或者两部甚至五部的速度开始看电影。一年之内,他便大概看了几千部影片,并意识到“电影是这个世界上最好的东西”。

1967年,文德斯进入当时刚成立的慕尼黑高等影视学院学习。在这里,他称自己先成了一名电影批评家,然后才成了一名电影导演。因为每天都观看了大量的影片,文德斯为了记住这些内容,常常在回家后在黑暗中记录自己的观后笔记,再通过阅读电影史方面的资料和书籍,将这些电影放在电影史的纬度里进行思考,他表示,“我看了很多,也写了很多,这就是我学习电影的方式。”

在学习期间,文德斯仍然不确定自己是否可以成为一位真正的电影导演,这往往还需要一些运气。他甚至想,可能自己会继续做一位电影批评家或者还是选择成为一名画家。直到拍摄了三部影片后,他才真正开始思考成为一个电影导演这件事。但此时,他意识到,如果要成为一名真正的导演,自己需要制作一部属于自己的电影,而不是像前三部《城市里的夏天》《守门员面对罚点球时的焦虑》《红字》一样,都是对别人的某种模仿,他需要在电影里展现出别人拍摄不出的独特之处。

“我开始跟自己打赌,如果我的第四部电影不能印上自己的印记,就放弃这条路,是一次豪赌。”文德斯谈起这次赌注,至今仍旧认为自己非常幸运,“所以尽管《爱丽丝城市漫游记》是我的第四部电影,但是那时起我才是真正意义上的导演。”

“在路上”的即兴自由创作方式

公路电影是文德斯最广为人知的标记,并让他蜚声国际。他拍摄的公路三部曲《爱丽丝城市漫游记》《公路之王》《错误的举动》成为欧洲公路电影中的典范。而他在这个系列中,对公路片所做出的最大改变则是创造了一种全新的“体验式”拍摄模式。

在之前的电影拍摄中,通常而言,导演都是采用一种默认的模式,比如根据剧本到达一个合适的地点后,将需要的镜头都拍完,所以有时候反而电影的结局会先拍了,整个电影的制作并不是按照电影的时间顺序进行的。文德斯在他的前三部制作中采用了这种方法,但是他在创作《爱丽丝城市漫游记》时,突然意识到这并不对,“这很奇怪,因为电影不论对我还是对别人来说都应该是一种体验,所以为了能够获得这样的体验,我开始拍摄的时候,尽可能不要了解电影的结局是什么。”

于是他开始尝试像旅行一样的拍摄方式,无论导演、摄影师还是演员,没有人知道故事的结局。所有人都沿着旅程的发生过程,一步步按照时间的顺序来进行创作。“这是我认为非常理想的一种拍摄方式,即在路上。”文德斯这种特殊的拍摄手法,导致他的影片中有很多类似即兴创作的存在。

在他获得了第37届戛纳电影节最佳影片金棕榈大奖的《德州巴黎》中,便有这样一段故事。这部电影的后半部分在拍摄的时候没有剧本,因为最初的剧本故事停在了影片中父子两人离开洛杉矶的时候,并没有结局。所以后面的部分都是在他和摄像师两人边拍摄边探索的过程中形成的。影片中最经典的一幕,即男主查韦斯和失踪多年的妻子在单面镜的房间中通话的那场戏,便是来自文德斯旅途中获得的灵感。

为了取景,文德斯在德州闲逛,当时亚瑟港刚好有一个他喜欢的歌手在演出,所以他便去了那里。在亚瑟港,文德斯发现了一家酒吧,里面的演出非常特别,观众可以看到表演者,但表演者却看不到观众。尽管这是一个带有情色意味的表演,但是却启发了文德斯,他想到,为什么不能把这个场景改成忏悔的一幕,男人坐在这里可以看着里面女人忏悔,但是女人却看不见男人。单面镜在狭小的空间中最终再现了两人之间的真实关系:他们仍能感觉到彼此之间的爱意,但没有办法重新组建一个家庭。

这种对于时间的构建延续到了他此后的纪录片创作中。“导演应该是时间的建筑师”,文德斯坚持。他常常模糊了虚构和记录之间的界限:在剧情片中采用纪录片的时序拍摄手法,但在纪录片中又会使用一些虚构的、充满戏剧化的东西。“我觉得纪录片和剧情片之间没有一个截然划分的界限,这个界限我觉得被更多的人过分地强调。”文德斯谈到,并认为所有的这些边界都没有什么太大的意义,“我们要去摧毁一些边界。”

直到今天,文德斯一直试图去摧毁许多边界,他不断地创新,乐于学习新的技术,他不仅是导演,还是摄影师、艺术家,每次给人签名还喜欢延续自己未尽的画家梦想,画上小幅画作。尽管年龄的增长带来了身体上的不便,但这并不妨碍他仍旧保持着旺盛的好奇心和创造力,在活动结束后便立刻踏上了探索中国的旅程,准备走访敦煌、成都、碧山和上海,进行相关摄影作品的创作。

于是在文德斯离开北京前,我们有了这次短暂的一对一交流,试图从他个人化的经验中,了解他对电影、对创作的独特解读。而他的睿智和亲切,也给我留下了深刻的印象。

《德州巴黎》剧照(文德斯基金会供图)

《德州巴黎》剧照(文德斯基金会供图)

三联生活周刊:“孤独”是您电影中永恒的主题之一,那么现在回头去观看您自己的电影,您觉得对于“孤独”这个主题,和年轻时候相比自己是否有了不同的理解?

维姆·文德斯:孤独很大程度上取决于你所身处的整体文化,每个人都可能会感到孤独。当我还是一个身处战后德国现实中的16岁年轻人的时候,我的孤独是一种和当代16岁年轻人完全不同的孤独。孤独的变化很大程度上与你周围的文化有关。数字时代的孤独与其他时代的孤独是截然不同的现象。但在我所有的电影中,对于孤独的描写都有一个共同点,那就是孤独从来都不是消极的。

孤独可能是困难的,有些人遭受孤独,但他们也知道它是珍贵的东西。孤独也是一种特权。我的理论是,如果你不能和自己独处,你也就不能和别人相处。所以为了不孤独,孤独是一个很必要的阶段。在我们的社会里,孤独有如此消极的含义,这对人们没有帮助。而如果你学会独处,孤独也有美好的一面。

三联生活周刊:那么一个人的时候,您会做什么去克服这个孤独?

维姆·文德斯:当我一个人的时候,我最大的帮助总是音乐和书籍。只要我听音乐,我就不再孤单了。有时候我甚至希望我能更孤独一些,因为作为一个电影制作人,在我的职业生涯中,总是有那么多人,所以有时候我渴望一点孤独。

三联生活周刊:您认为不同的年龄所带来的不同人生阶段,令您对电影主题和题材的选择有什么不同影响吗?

维姆·文德斯:当回头去看我在二三十岁时候拍的电影,我会想,拍出了这些电影还认出了它们的男人是谁?我的意思是,这里面有一些熟悉的东西。但我永远再也拍不出这些电影,我的兴趣变化太大了。我不认为这是经验的原因,因为经验被高估了,经验并没有真正的帮助。经验有时可能是一个障碍,如果你有太多的经验,你可能就什么也看不到了,你只能看到你的专长。我从来没有想过要成为某一类型电影的专家,我总是希望我的作品是开放的,没有固定的视角和观点。我总是试图把每件事都当作我的第一次。所以我必须学会要怎么做到这一点。

但是很明显,当你变老的时候,你的兴趣也转移了,你失去了某种纯真。纯真是一种非常美丽的东西。当你70岁的时候,你不可能再保持纯真。你可以试着保持开放的心态,但这和纯真不一样。所以我试着对科技和主题保持尽可能开放的态度。因为我的电影都是当代的,很少有例外,我的大部分电影都是关于今天的现实。我试着用今天的语言来拍摄今天的现实。

而且,我是真的很想用iPhone拍摄下一部电影。我已经在用数码技术拍摄了,为什么不能用iPhone呢?我刚开始拍电影的时候,和我一起工作的一些人是在默片时代学会了他们的手艺。而现在我正在研究3D和虚拟现实技术,使用数字工具了。从上个世纪60年代到今天,我的工作跨度很大。现在快到2020年了。我觉得这是一种巨大的荣幸,但也不像我希望的那样纯真。

三联生活周刊:我认为很难说经验和兴趣的转移之间没有联系,实际上通常它们之间联系非常紧密。

维姆·文德斯:是的,有联系。但我唯一的问题是我的兴趣太多了。年轻的时候,我可以做任何事情,因为我有太多的时间去做任何事情。但现在我已经不能再拍那么多电影了。我已经73岁了。如今拍摄一部电影所需要的时间,比我二三十岁时要花费得长很多。上个世纪70年代到80年代,我每年拍一部故事片,像时钟一样工作。今天,这是不可能的。现在你需要两三年或四年的时间去拍摄一部电影。所以有时候我已经在准备拍摄一部电影的时候,通常我还在完成其他的电影制作,这才不会花费那么长时间。

因此,作为一个73岁的人,我必须做什么都很小心。问题不在于我做了什么或者我想做什么,问题在于我不能再做什么。因为我喜欢拍电影,我想拍摄很多地方。对我来说,地点是如此重要。我所有的电影都是从对一个特定的地点的拍摄渴望开始的,比如中国,我希望我现在有10年的时间来做我在中国想到的所有事情。

三联生活周刊:比如说什么样的想法?

维姆·文德斯:我明天要去沙漠,因为那一直是我最喜欢的地方。如果一个国家有沙漠,那就是我想去的第一个地方。我现在对北京这个城市有了一些了解。我还想去看看上海,然后再去其他几个城市。我觉得我很有兴趣拍点东西。但这是我的一个问题。我必须学会如何告诉自己这个我能做,而那个我不能做了。这是一个艰难的选择,一个只有当你老了的时候才会面临的选择。这是变老的唯一缺点,我什么也做不了了。

三联生活周刊:那么在您目前的阶段,您会想拍摄什么样的电影?

维姆·文德斯:我想继续拍纪录片。它自由得多。故事片如今通常需要准备一两年。《直到世界尽头》我筹备了12年,我不能再这样了。

三联生活周刊:您已经通过纪录片的方式记录了这么多创作者,包括舞蹈家、摄影师和另一位电影导演,您认为这会影响到您自己的创作以及你如何看待其他艺术形式的方式吗?

维姆·文德斯:我的下一部电影是关于一位建筑师的,因为我热爱建筑,所以我真的很期待能有一段时间,可能是几年,去更近地接触一位建筑师的作品。

我总是学到很多。比如,我从皮娜·鲍什(Pina Bausch)那里就学了很多。我们成为朋友已经有25年了。我第一次看到她的作品,是在1984年还是1985年的时候,那对我来说是一场真正的革命。因为曾经我只会考虑电影和绘画里的男女关系。我从来不是个舞蹈迷。然后我看了皮娜·鲍什的“舞蹈剧场”(Dance theater),我意识到她能够让一些东西变得可见,能够讲述我从未见过的男人和女人之间的故事。这真的打开了我的想象力。我认为如果没有看过皮娜的作品,我不可能有这种自由去拍摄像《柏林苍穹下》这样一部疯狂的电影。所以很多时候,这些相遇更多是在一种无意识的状态下让你前进。

三联生活周刊:因为您之前说过,现在新技术比如手机改变了摄影的观看之道,“摄影”这个词语已经过时了。那么您是否认为科技也改变了电影的观看之道?因为我看了3D版的《皮娜》,我发现很难说和坐在剧场中相比,哪个更好。

维姆·文德斯:我更喜欢那种在大银幕上看电影的经历。当你坐在那里看电影,会有不同的视野。如果你坐在最后一排看,就不太好。我总是坐在任何电影院的第一排或第二排。即使它是空的,我也坐在第二排,我不知道是谁会想坐在后面,因为你想看到的是尽可能大的画面。所以我总是坐在前面,因为它的视觉冲击力最强,你在这里看电影时会拥有其他人无法获得的体验,同时这也是能够令你思考的方式。

大银幕是一种非常不同的体验,因为你令自己更多地沉浸于其中。如果它很大,你能完全放松,但如果你在家用电脑看电影,你永远不会放松,你处于控制的状态,从来没有真正参与过这部电影。如果你在电影院,你会放开控制,因为到处都是其他人。这不仅是一种社交体验,也是一种你与其他观众融为一体的体验,在这种体验中你放弃了自己的控制权,你不能按下暂停键,然后说,等一下,大家都等一下再看电影,我要上厕所。在电影院里,没有停止按钮,你令自己沉浸在一个叙述者的声音中两个小时,这是真正的故事讲述,允许他人去占据自己的想象力两个小时。这种感觉,不论在电脑还是平板里,都没有,你没有那种沉湎于其中的感觉,而我喜欢这样,这是一种不同的情感体验。所以设备越小,你和电影之间的情感联系就越少。

三联生活周刊:谈到控制,我了解到,您对电影的画面是非常有控制欲的,曾说坚持取景是您的工作。您现在还保持这样的拍摄习惯吗?对您来说,把控每个镜头的画面对于您的电影叙事有什么帮助呢?

维姆·文德斯:是的,对于由谁来设定画面,我有着强烈的占有欲。当我第一次和摄像师合作的时候,摄像师有时会自己设定画面。我非常生气,告诉他,不,画面是我负责的,你可以控制光线,你可以移动相机,但画面是我的事情。因为我很喜欢画画,画面如何设定是画家的绝对原则,他先设定画面的框架,然后填满画框。

对我来说,画面就是我的语言。我不能让别人去设定画面。所以我对我的电影的每一个画面都很挑剔,因为电影制作的语言就是把一个接一个的画面放在一起,用很多画面来构建电影。如果我不能控制画面,也不能控制电影,我知道有些导演让摄影师决定画面,因为他们不在乎,他们非常在意的是故事。

当然,我也可以讨论。如果我在拍电影的时候,我妻子和我在一起,有时我会展示一个画面,然后问,你觉得应该再宽一点吗?我可以和别人探讨,但最后,我必须对这个决定感到高兴。

我也是一名摄影师。而且我不用变焦镜头,只用固定镜头。用一个固定的镜头,你只能通过靠近或者走远来改变画面,但使用变焦镜头,你可以通过伸缩镜头,改变画面。我的电影从不使用两个镜头,有了固定的镜头,你可以走得很近,也可以走得很远。所以我的身体真的很了解画面。

我甚至不用再看镜头了。我知道我需要离得多近。这就是画面,它不只是想法、眼睛,也是身体。这就是为什么当我看到小津安二郎的电影时,我很惊讶,这个日本导演,他总是把画面设置在很低的位置,我必须习惯它。后来我明白了,这在日本是有道理的,因为日本人不是坐在椅子上,而是坐在地板上,他们是从地板这个视角看世界的。

三联生活周刊:您之前谈到小津安二郎电影的时候,曾提到尽管小津的电影讲述的是日本社会、日本家庭的故事,但仍然传递出一种普世的价值,令他的电影能够在全世界引起共鸣。

维姆·文德斯:当我看到小津安二郎的电影时,我意识到它们具有这种通用的语言。我意识到他有能力让一个日本家庭看起来像每个家庭,让它成为家庭本身。我意识到这是电影史上一个结束的时刻。我意识到这部电影、这种态度、这种能力都来自于一个我们已经失去的时代,一个电影制作的天堂,而我们都被逐出了天堂。也许它在60年代早期以小津的死亡而结束,随后又开始了电影制作历史上的另一个篇章。但是对我来说,他的电影就像是电影里的圣地,也许因为他自己以及他整个的态度是一个禅宗佛教徒。他是一个非常有灵性的人,也许这是一部分原因。我不认为今天的电影有能力如此。美国电影试图做到这一点,这就是他们一直想要的,为全世界制作非常全球化的电影。但事实正好相反。尽管世界上很多人都在看(美国电影),但它们并不普世,可是小津的电影有这种能力,即使相比较看得人没有那么多。

三联生活周刊:您还提到您正在研究虚拟现实技术,很多人认为这种所谓的沉浸式体验能为电影提供更好的观看体验,因为它可以完全占据你的感官,您是如何考虑这个问题的呢?

维姆·文德斯:我尝试过虚拟现实,用它做过实验。我不喜欢这样,因为只有当你变得更加孤独的时候,它才会起作用。你戴上虚拟现实眼镜,转身,和旁边另一个人撞在一起,并且可能会感到晕眩。一开始,我对虚拟现实非常着迷,但后来我意识到这种媒介孤立了每一个人。我认为你越是假装自己好像真的在电影里一样,孤独就会越严重,我认为这是一种社交疾病。

社交媒体并没有真正地在社交。它有一定的社交功能,因为你可以同时与许多人互动,这是好事。然而,它也带走了很多第一手的经验。就像我现在可以看着你的眼睛,这是谈话中最精彩的部分。我可以看着你,意识到你是否有跟上我,如果我不明白你的问题,我可以再问一遍。但如果我们在Skype或其他电子设备上进行这个对话,可能之后我就不会再记得你了。我认为如果你忘记了什么是眼对眼的交流,就会失去记忆的能力。

三联生活周刊:所以您也许同意新的科技并不一定能让电影的体验更好,反而可能让人们感觉更孤独。

维姆·文德斯:是的,人们确实变得更加孤独。他们变得更加活跃,也可以做更多的事情。有趣的是,人们觉得他们可以控制局面,因为他们被现代科技联系在一起,所以一切都在掌控之中。但最终,这是一个人工控制,而不是真正的自我控制。

我认为,在中国,就像在美国和欧洲一样,我们都被这些东西控制了。我们认为是自己在控制,因为我们可以拍一张照片,然后发送给两千人或一百万人。但这不是控制。控制是如果我有一个老式的相机,里面有胶卷,我拍下照片,第二天冲洗,然后打印。控制是我们相信这些数字工具给了我们所有这些可能性。但事实上,它们夺走了我们其他可能的能力,让我们变得依赖。

那时我知道如何冲洗胶卷,我知道怎么打印,我不需要任何人带数码相机。但现在我什么也做不了,我需要一台打印机,打印机帮我打印,但我自己不能。这些都是假的控制,它假装我们有所有这些可能性,但实际上是这些东西控制着我们。

三联生活周刊:在电影《公路之王》中,您借由主人公对电影工业的衰落发表了一些感受,现在您是否有了一些不同的观点呢?

维姆·文德斯:那是在上个世纪70年代中期,是在数字技术出现前。那个时候,第一次有了家庭影院,因为第一次每个人都有电视,第一次可以租VHS拷贝在家看,第一次可以买到电影,尽管它的质量很差。而这导致的结果是至少在我的国家,一半的剧场消失了。所以我觉得电影可能要退出历史了。

实际上,当时很多人都觉得电影要走到尽头了。我们很少有人能想象,电影至今还会如此活跃。现在,我感到非常幸运,因为我生活在这样一个时代,在这里,你有这么多的选择,电影制作仍然充满活力,仍然与世界保持着密切的联系。我认为它仍然是当今所有艺术中最必要的、最能接触到人们的感受的一种。 公路之王文德斯柏林苍穹下电影剧情片三联生活周刊