《叶甫盖尼·奥涅金》:一部幻想现实的舞台诗

作者:驳静 由芭蕾舞姑娘们组成的“歌队”是该剧特点之一

由芭蕾舞姑娘们组成的“歌队”是该剧特点之一

塔季扬娜在前,奥涅金在侧

里马斯·图米纳斯(Rimas Tuminas)的《叶甫盖尼·奥涅金》舞台上,有年轻和年长两个奥涅金,他们往往同时出现,有时,年长奥涅金还会充当故事叙述者。不过,两个都不是主角。这部由普希金原著改编的舞台剧,真正的主角,是塔季扬娜。

普希金1831年发表了长篇诗体小说《叶甫盖尼·奥涅金》(Eugene Onegin,以下简称《奥涅金》),讲述这位圣彼得堡贵族青年,出生优渥,却对所处的上流社会感到厌倦。他在一次乡村逗留中,结识了当地地主家的长女塔季扬娜。后者对其一见倾心。奥涅金却并不期待什么“乡村爱情”,对农家少女的真挚情意无动于衷。他不只拒绝了塔季扬娜热烈的表白,并且轻浮地挑逗了塔季扬娜的妹妹奥尔加,甚至还在决斗中杀死了奥尔加的未婚夫连斯基。随后扬长而去。故事在若干年后出现反转。塔季扬娜嫁为人妻,成了将军夫人。再次见到高贵、疏离的塔季扬娜后,奥涅金忽感“悔悟”,就像她当年那样,书写了长篇求爱信。

19世纪的读者自然会将奥涅金视作英雄。因为当时的圣彼得堡尚处于典型的资产阶级腐败氛围中,作为贵族,能够对这一处境有所反思,脱离上流社会,去往乡间,本身就是时代先锋。但奥涅金有抱负却疏于实践,最终一事无成,成为俄罗斯文学中“多余人”的代表之一。尽管无力,却也一直是读者心目中“无力的英雄”。但导演图米纳斯说,他的《奥涅金》,真正的主角是塔季扬娜,真正的英雄也是她。

1880年,普希金铜像在莫斯科揭幕,典礼上,陀思妥耶夫斯基发表演说,其中说道:“普希金如果把自己的长诗题名为《塔季扬娜》而不是《奥涅金》,也许更恰当些,因为塔季扬娜是长诗无可争议的主角。”图米纳斯深深地同意这个观点。在他创造的舞台上,似乎用尽全力塑造了一个勇敢、浪漫的塔季扬娜,她有着爱的天赋,“忠于故乡,忠于爱情,最后也忠于婚姻”。而奥涅金轻佻、傲慢、自私,与塔季扬娜一比,黯然失色。从我们现代观众的视角来看,塔季扬娜的确才是舞台上令人爱慕、叫人心疼的英雄。

图米纳斯用多种手段塑造了这位女主角,最让人念念不忘的是两段默戏。

小丑女和老年奥涅金

小丑女和老年奥涅金

第一段,见过奥涅金后,塔季扬娜拖着铁床走向舞台中心。她一袭白裙,神色婉转,整个舞台上只有她和她的床。床成了道具,她在床上辗转反侧,一时下到床底,一时又伸展身体,一时又狂掷枕头。这位少女的内心正被强烈的爱情冲动吞噬。她想把这股能量,喊出胸腔。直到保姆进屋,与她聊天,那一声“我恋爱了”才迸发出来。

另一场默戏除了表达情绪,还兼有叙事功能。她给奥涅金写情信,忐忑中得到了回信。在激荡的音乐中,塔季扬娜舞动在长椅周围,拖动它,背负它,想甩开它,可又粘住了它。那种令人心悸的痛感,就在这段无声的表演中荡漾开来。我们感受到的是失恋少女羞愧而悲愤的情绪,可它的力量之大,又完全超越现代人寻常的失恋感受,好比大地母亲亘古的沉默后,忽而郑重发出的呐喊般令人断肠。

因为有这样两段情绪浓烈的爱而不得作铺垫,尾声处塔季扬娜激烈的拒绝更显得动人。面对奥涅金的告白与恳求,塔季扬娜只是轻轻端坐在一张靠背椅上,默默陈述。“对您来说这并不新鲜,一个温顺女孩的爱情”,“在那个远离喧嚣的地方,您并不喜欢我”。塔季扬娜说到此刻,已泪流满面,“您至今没有把我遗忘,这让我想哭,可如果我可以选择,我宁愿选择那刻薄的挖苦,那冷漠、严厉的对话”。面对这个调转头来用“泪水和情书”向她求爱的男人,塔季扬娜感到的是“侮辱”,在一声哀泣中,她宣布:“幸福曾经离我那么近,那么近,但我的命运已经注定。我爱您——我何必对你说谎,但是,既然我已经嫁给了我丈夫,我就会永远忠于他。”

扮演塔季扬娜的女演员奥尔加·列尔曼(Olga Lerman)符合我们对俄罗斯漂亮女人的一切想象,她优雅、端庄,面容姣好,这段漫长的独白过于通往内心,所以她自己说:“有时候上半场演得更好。”她出生于1988年,在舞蹈学院和戏剧学院都学习过,毕业后就进了瓦赫坦戈夫剧院,是图米纳斯一手栽培起来的演员。追求真情实感的“体验”和重视表现力的“体现”,图米纳斯对表演的要求结合了上述两者,继承瓦赫坦戈夫寻求的“真实的体验,然后过渡到比较鲜明的表现上”。奥尔加·列尔曼的表演如此真切,为我们带来一位令人敬仰和怜惜的塔季扬娜,“从涧边幽草成长为参天大树”,以至于,的确很容易将树荫底下的奥涅金遗忘在侧。

塔季扬娜与熊共舞这一幕,让许多观众落泪

塔季扬娜与熊共舞这一幕,让许多观众落泪

看兔子说话,与熊共舞

一开场,图米纳斯就为观众奉上两个奥涅金,一个年长,一个年轻;两个连斯基,一个“曾经活过”,一个“假设没死”。他们分别阐述人生和幸福的含义。一个说:“生活过,思索过,就难免对人类产生鄙视。”另一个则说:“幸福,就是该年轻的时候年轻,该成熟的时候成熟。”过去与现在交叠在一起,《奥涅金》就此以忧郁的格式开场,引向的舞台空间,还将出现真实与幻想、内心与外界两重时空。

这三重时空中,图米纳斯在舞台上变幻出令人眼花缭乱的调度,盯一会儿字幕可能就错过一个重要瞬间。整个舞台,是一间巨大的芭蕾舞教室,背景深处是一面镜子,顶天立地,不时还会旋转移动。镜子前是一条舞蹈教室常见的把杆,很快,就有芭蕾舞装束的年轻姑娘,沿着把杆鱼贯而出,她们在舞台上并不是具体的角色,而是像她们的黑衣芭蕾舞老师一样,是“歌队式舞群”,为整部戏烘托类似于“想象”“梦境”或“诗性”的气氛。有时代表了塔季扬娜的“内心”,有时也演绎她的“幻想”,反复变奏出现。尾声处,塔季扬娜与这些芭蕾舞姑娘们坐上秋千,一起“飞升”,她们白衣飘飘在空中停留的这个画面,成为《奥涅金》最令人印象深刻的一幕。

除此之外,比如“与熊共舞”,和雪地里出现的兔子,都有着让人在演出结束后仍然去回味的魅力。非要问导演,他会告诉你,那只蹦蹦跳跳的兔子,来自与普希金有关的一个传说。1825年冬天,正值十二月党人发起推翻沙皇俄国的起义,普希金原本这天晚上也要去参加起义,出门后却遇到一只兔子。普希金认为这是不祥的征兆,随即掉转马车回家去了,由此幸免于难,没有成为这场后来被血腥镇压的起义的牺牲者。“兔子拯救了普希金,拯救了俄罗斯文学。”

而拒绝完奥涅金后的塔季扬娜,奔向舞台上突兀出现的棕熊,沉醉在它的怀抱里,与之共舞。这一幕令人潸然泪下。这支舞,或许是她梦的延伸和爱情的希冀。舞台充满了这一类诗意的塑造,这些纷繁的元素在图米纳斯手中流淌出诗歌的形态,让观众感到自由和生机勃勃。

对俄罗斯戏剧熟悉的观众,或许还能从中咂摸出,图米纳斯抓取了俄罗斯几代戏剧大师的精髓,“体验”与“间离”并存。有时极“现实主义”,比如塔季扬娜拒绝奥涅金时用尽全力的独白;有时又刻意与观众拉开距离,比如两个奥涅金穿插出现,人物之间对话往来很少,时常对着虚空讲述台词。图米纳斯说,他经常告诉演员的是,“不要为观众而表演,不要为台上的对手而表演,而要为舞台上的第三只眼睛,并且时刻感受它的存在”。

如何改编一流文学作品,从来都是摆在一流戏剧大师面前的问题。图米纳斯用丰沛的想象力,构建了一个充满复杂意象的舞台,将普希金这部长诗剪裁出击中现代观众的形态,从这个角度来看,《奥涅金》的确是其“幻想现实主义”风格的典型代表。他说:“我想描绘出闪闪发光的舞台,可它又是莫奈式的,流淌着情绪,又感人至深,我希望自由游走在这些元素间,调动它们,又看不出刻意性。”

为了达到这种效果,图米纳斯说他在处理舞台时还“受意大利电影影响”。有一幕小戏令我回味良久,在交代塔季扬娜与她丈夫的关系时,图米纳斯下笔清淡,只提供二人3分钟时间,安排了一场同吃一罐果酱的戏。平淡,奇特,又充满想象力,似乎正是罗西里尼电影中一个淡淡的剪影。

外来者,挑战者

里马斯·图米纳斯今年67岁,他形体消瘦,精力充沛,已经担任瓦赫坦戈夫剧院的艺术总监12年。2007年,图米纳斯接手这一职位时,剧院状况不佳,尽管它并不缺乏由外来创作者导演的出色剧目,剧院中的明星演员也极受欢迎,但在20世纪的最后几个十年里,它对莫斯科人的戏剧生活而言,只是一个边缘剧场。改变这一颓势的,正是图米纳斯。

2007年,瓦赫坦戈夫剧院当时的艺术总监米哈伊尔·乌里扬诺夫(Mikhail Oulianov)询问图米纳斯,能否接替他的工作,图米纳斯当即问了这位曾被授予“苏联人民艺术家”称号的前辈一个问题:现在还能找到不在乎个人职业生涯发展的戏剧人吗?

“年轻人一从戏剧学院毕业,就想立刻成为明星。我们那一代人,完全是另一回事。我们情愿在剧院做任何事,场记、排名最末尾的导演助理——我们是准备为戏剧献身的。”图米纳斯说。

图米纳斯犹豫后,决定接受。他一口气停掉7部保留剧目,开除11名员工,其中有的人是因为腐败问题,委实大刀阔斧地进行了改革。“我刚到的时候,瓦赫坦戈夫剧院是演员主导的剧院,而不是导演主导。得更换风气,重新构建一个剧团应当有的艺术风范和审美准则。”

瓦赫坦戈夫剧院是俄罗斯最有戏剧传承的剧院之一,其创办者瓦赫坦戈夫是俄国十月革命后著名的戏剧大师,他与同时期的梅耶荷德一样,都深受斯坦尼斯拉夫斯基影响。继承后者“体验派”戏剧理念的同时,二人都开拓出新的风格。“学生通常会反对老师”,斯氏的心理剧场在瓦和梅这一代戏剧人看来,业已过时。正是在这样的背景下,瓦赫坦戈夫在斯氏创办的莫斯科艺术剧院开办了第三实验培训所,试图推翻斯氏传统。在他去世后,由他的学生更名为瓦赫坦戈夫剧院。

1921年,俄罗斯内战刚结束,人民饥寒交迫,瓦赫坦戈夫却创作了华丽的《图兰朵》。图米纳斯这样理解当时瓦氏的创作:“图兰朵公主穿着一袭长裙华丽地出场,男士们穿着黑色燕尾服,典雅地出现在舞台上。就在那样一个年代,尽管生活上问题重重,但是我们的瓦赫坦戈夫导演还是排出了这样一部歌颂生活的戏。”瓦氏拒绝“心理剧场”,也一直极力避免戏剧中出现过多“日常性”,他的方法就是在舞台上创造出像图兰朵出场时的那种“节日感”。

80多年后,图米纳斯接手剧院,一个立陶宛人,要对这样一家剧院下重手,挑战可想而知。不过,停掉7部剧,是“不得不做的事”。“有些剧目非常过时,有些则只是纯粹的娱乐。我不希望用快乐的幻觉欺骗观众。我希望展现我们的困苦,并且在这种苦涩的困境中,我们仍能活着,苦中作乐。”

改革立竿见影。瓦赫坦戈夫剧院很快就在几个演出季里令俄罗斯观众耳目一新。2011年,图米纳斯重排了《万尼亚舅舅》,此剧反响热烈,在国际上影响很大。瓦赫坦戈夫剧院也在这一年被公认为“莫斯科最受欢迎的剧院”。

不过,尽管重塑了瓦赫坦戈夫剧院,图米纳斯仍然以“外来者”自居。此次中国之行,他多次说起自己是剧院近100年来“唯一的外籍艺术总监”,是一个外来者。他告诉本刊,这种外来者身份,是出于管理的需要,“保持客人的姿态,与其他人保持距离”。客场作战11年,图米纳斯感到疲惫,他希望离开俄罗斯,回到立陶宛去。不过,据图米纳斯描述,普京希望他能再留几年,“我跟普京说好了,他卸任的时候我也走”。

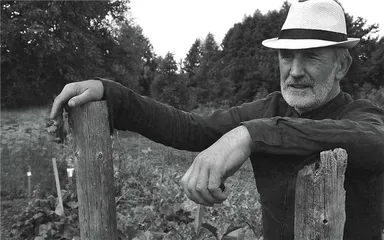

立陶宛导演里马斯·图米纳斯

立陶宛导演里马斯·图米纳斯

“在你自己的领地里,你没办法做一个预言家”

——专访瓦赫坦戈夫剧院艺术总监里马斯·图米纳斯

1952年,图米纳斯出生在立陶宛中部城市凯尔梅(Kelme)的乡村。头18年,他一直生活于此地,也从未接触过戏剧。1970年,他到立陶宛音乐学院(Vilnius Conservatory)学习,并告诉他的老师,他学习戏剧的原因是“想学习如何把契诃夫搬上舞台,其中对《樱桃园》和《万尼亚舅舅》最着迷”。之后又进入著名的俄罗斯戏剧艺术学院(GITIS)学习导演,1978年毕业回国。

很快,他就在立陶宛戏剧界崭露头角。一年后其作品《孔雀的音符》在斯坦尼斯拉夫斯基剧院演出,这是他首次亮相莫斯科。27岁那年,图米纳斯就在立陶宛国家剧院获得导演席位,4年后又晋升为“首席导演”。

1990年,图米纳斯创办了他小小的剧院——维尔纽斯剧院,即后来的VMT国立剧院。他与该剧团在1997年创作的《假面舞会》(Masquerade)为自己赢得人生中第一座“金面具奖”,当时还是在“最佳外国戏剧单元”,没想到2007年,图米纳斯会成为一家俄罗斯剧院的掌舵者。2016年,他带着瓦赫坦戈夫剧院版本的《假面舞会》曾到中国国家大剧院演出。同年,北京的观众还见识了图米纳斯的另两部话剧《三姐妹》和《马达加斯加》,但都没有此次北上广三城巡演《奥涅金》受到的夸赞来得热烈。

图米纳斯果真两次重排契诃夫的《万尼亚舅舅》,2009年的版本在国际巡演中广受好评,在俄罗斯也获得一些重要奖项。而首演于2013的《叶甫盖尼·奥涅金》,为他带去“金面具奖”和“图兰朵钻石奖”;下一步,图米纳斯打算改编托尔斯泰的巨著《安娜·卡列尼娜》。

三联生活周刊:你说18岁以前,生活在立陶宛的乡村,没有接触戏剧的机会。童年和青少年时期的乡村生活,对你的艺术风格形成有怎样的影响?

里马斯·图米纳斯:乡村生活是浪漫的。那里没有戏剧,但是有各种各样的宗教仪式——立陶宛是欧洲最后一个信仰“异教”的国家(12世纪十字军东征后,爱沙尼亚和拉脱维亚先后信仰了基督教,但立陶宛人直到1386年才放弃“异教”,转信天主教。但乡村与密林中,现代立陶宛人仍在进行古老的祭祀仪式——记者注)。这些宗教仪式中,有很多是在讲述上帝跟土地的联系,它们具有戏剧冲突,也颇具仪式感。人民在这些宗教仪式中幻想出一个天堂。

那时我并无机会接触戏剧艺术。我记得有一次,我曾无意识地跟小朋友玩耍,强迫两个人,站在一块空地上,读诗,读民间歌曲。你问我能否想起与戏剧相关的某个童年片段,浮现出来的就是这个场景。我猜,这相当于,我无意识地做了导演,在一场表演中成为主宰他人的人。乡村生活很无聊,我经常会想象出一些场景,并且在想象中掌控进程。

三联生活周刊:你心中,理想戏剧的形态是怎么样的?

里马斯·图米纳斯:戏剧的最高任务,是使世界和谐。

三联生活周刊:怎么理解?这是你对普希金的《奥涅金》感兴趣的原因吗?

里马斯·图米纳斯:莎士比亚的悲剧以世界和谐被打破开始。英雄历经坎坷,到了第四幕或五幕,也就是终幕时,恶人终被惩罚,正义得到宣扬,这就是和谐重新被建立。这也是我选择普希金作品的原因。不是因为他的“诗性”,而是因为我在他的诗中感受到了“和谐”,这种特性今天很难在其他作品里遇到了。所以我向我的戏剧构作提出,为《奥涅金》构建一个“和谐”的结尾,我说的不是“happy ending”(圆满结局),而是给我们留下一丁点儿希望,让我们走出剧院的时候,若有所感,“我们是永生的”,或者,“正义值得信赖”。我不认为“和谐”是一个谎言,它只是时常被遮盖,被毁灭、讽刺遮盖。

三联生活周刊:不过,《叶甫盖尼·奥涅金》中,你说的那种“希望”是被忧愁和悲伤笼罩的,奥涅金一开场就说:“生活过,思索过,就难免对人类产生鄙视。”结尾的时候,“飞天”那一幕虽然有希望的仪式感,可随后就是塔季扬娜“与熊共舞”,跳得异常悲伤。这与“幻想现实主义”有何种关联?

里马斯·图米纳斯:幻想现实主义的核心不在于生活是怎样的,而是生活可以变得怎样。谁都想要幸福,谁都希望自己的后辈能够幸福,但是当幸福没有的时候,它就是没有。那么当没有幸福时,就只能到剧院里面寻找它。瓦赫坦戈夫在幻想现实主义中忠实寻找的是“节日即艺术”。剧院里的悲剧故事、历史故事,内核都是一个“节日”。

而《奥涅金》中,有很多悲伤和忧郁,但节日和庆典的元素始终存在。这个节日是一个虚构的概念,也就是说,现实中它并不存在。又或许,当我们真的到达终点,找到这个“节日”的时候,我们会发现它并不像我们想象的那样,你会说“其实根本称不上是节日嘛”。但重要的是,戏剧是远方的节日,我们在戏剧的舞台上呈现的是通往节日的道路。我们很难够到,但是它在那儿,我们能够看得见,能够向着它前进,我们越来越靠近。这就是我要在剧场中呈现的一个概念。

三联生活周刊:你的一些作品,像《万尼亚舅舅》,在立陶宛受到一些批评,说你“立场不明确”,但是在美国和欧洲其他国家,却受到很大的欢迎,甚至比在俄罗斯本土更受关注。

里马斯·图米纳斯:在你自己的领地里,你没办法做一个预言家。立陶宛是一个很小的国家,在这么小的国家里,有很多羡慕嫉妒恨这类情绪存在,也不是特别的包容。在立陶宛,所有人都希望我能够有一个确定的“点”,唯一的“点”,但我却有很多“点”。比如,我的创作风格甚至受很多意大利电影艺术的影响,我描述的这些点,组成的是省略号,不会终结。它可能会消失,可能会延续,但不可能最后变成一个唯一的点放在那里,就像立陶宛要求的那样。

三联生活周刊:你提到了与普京的会面,你的戏剧跟政治的关系是怎么样的?

里马斯·图米纳斯:文化部和权力机关对我们都没有什么压力,我想做什么就可以做什么。当然,这也是因为权力机关已经了解我的风格,比如,我不会在舞台上搁置女人的裸体。苏联时期,舞台上不允许出现骂人的脏话,苏联解体后,好像一下子什么都可以了,戏剧上曾经一度有过乱象。这些不得体的内容也不会出现在我的舞台上。我在改编经典时都比较尊重原著,在原著基础上增加幻想现实主义的元素。

有一些戏剧生涯不是很成功的导演,他们会喊说“政府的压力”或者其他,但其实,真正的艺术家是受尊重的。立陶宛独立最初那几年,国家之间有些冲突,我的确也明显地在俄罗斯感觉到自己的“外来者”身份。但我一直我行我素,没有做妥协。剧院慢慢地就接受了我,信任我,相信我能带领剧院走向繁荣。

(感谢俄语翻译张诗匆对本文的帮助) 文学图米纳斯叶甫盖尼·奥涅金普希金艺术剧院戏剧