王小波:他还应该拥有诗意的世界(8)

作者:朱伟 王小波

王小波

现在回想,1996年冬天,王小波的身体、精神状态都显得疲惫。1997年第1期《三联生活周刊》原来他的专栏位置换上了“声音”,这是因为他交不出稿。他1996年底发在《三联生活周刊》上的专栏,名为“思想与害臊”,他所说的“思想”,是指“文革”期间对“忠顺”表达的态度。以“思想”来指代“忠顺”,是他的嘲讽。

1997年新年,他的《写给新的一年》(那两年,他好像都要写这样的新年感悟),主题是“人应该记住自己做过的那些傻事”,比如做超声波、打鸡血、崇拜大气功师。他感叹的是:“热起来人人都搞,过后大家都把它忘掉。”于是,总是追求“诀窍”,在怪圈中总是愚昧。他度过的这最后一个新年,他的这篇感言的结尾是:“远离一切古怪的事,大家才都能做个健全的人。”言外之意是,不健全的人太多了。

1997年春节前,他来信提出,能否将《三联生活周刊》的专栏停了?他说他好像“掏尽了”,“没可能再突破了”,他说他近来是越来越困惑。我就约他来编辑部聊一下,我们编辑部的年轻人、我们的读者都喜欢这个专栏。他趿拉着鞋就来了,这是我们最后一次见面。遗憾的是,我没有记日记、工作笔记的习惯,所以,谈话细节都记不得了,总之是来回用各种角度,期望专栏能开下去。记得我那天向他推荐法国作家塞利纳的《茫茫黑夜漫游》,他回去后,再给我写的稿子,就是长长的一篇《茫茫黑夜漫游》,他让我分期连载。用了塞利纳的书名,其实要表达的是他自己的心境,其中引用了塞利纳杜撰的那首瑞士卫队之歌:“我们生活在漫漫寒夜,人生好似长途旅行。仰望天空寻找方向,天际却无引路的明星。”这篇文章写错位:美国的一个杂志编辑被要求去采访“有独特性取向”的女孩,是在“饭碗驱使”下,身份倒错的尴尬。小波在文中说:“我讲的故事和我的心境之间有种牵强附会的联系,那就是,有人可以从屈服和顺从中得到快乐,但我不能。与此相反,在这种处境下,我感到非常不愉快。”这文章中那个上门的女子同样也是尴尬的身份——她说自己是个社会学家,为了做社会调查。文章的结尾是:“可笑的是,既不是这种人,又不是这种事,还要这么搞。”

然后,1997年的4月12日上午,我接到远方一位好友的电话,说王小波失联了,他家人在找他。中午时候,两个电话证实了他已经去世,说他最后是一人在郊区的家中,邻居们听到了他深夜发出的惨叫声——心脏病发作,生命戛然而止在45岁。

再然后,到八宝山去告别。记忆中那天是灰蒙蒙的,去的人很多,但没一个作家,也没一个作家协会的官方代表。灵堂里播放着贝多芬《英雄交响曲》的第二乐章,葬礼进行曲,悲切中时时还有激昂,像小波灵魂之呐喊。再然后,去万寿寺参加追思会,参加的人也很多,李陀、汪晖那天都去了,但还是没有一个作家。记得我那天发言,说到王小波的创作,对于中国当代文学之尴尬——当时的文学界似乎有意忽略了王小波的存在,但王小波的小说,却又确实以一种飞扬的面貌,挑战了整个80年代文学。或者也可以说,他成为90年代文学的开端。这是我后来的思考。奇怪的是,这个有里程碑意义的追思会,竟没有发言记录整理出来。

王小波去世后发稿的那期《三联生活周刊》,发表了他留下的遗稿《肚子里的战争》。苗炜写了一篇短文《对王小波的哀思》,文章的结尾说:“生活是脆弱的,其中的乐趣并不多。现在,有个人不提供这种乐趣了,他死了。”苗炜是受王小波影响最大的那一代人的代表,他们是以王小波的杂文随笔为精神食粮的。

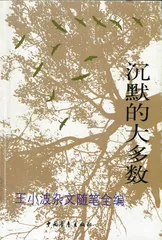

《沉默的大多数》,王小波的第一本杂文随笔全编,中国青年出版社,1997年版

《沉默的大多数》,王小波的第一本杂文随笔全编,中国青年出版社,1997年版

其实,对王小波杂文随笔的价值判断,我也是迟钝的,以致他逝世后,我们都未将他在《三联生活周刊》的专栏结集编辑出版。最早将他的杂文随笔全编的,是中国青年出版社,书名《沉默的大多数》,但这其中,没有《茫茫黑夜漫游》,因此,此文就在王小波杂文随笔编辑中被遗漏了。我一直遗憾于,王小波逝世至今,那么多他的崇拜者、他的研究者,却没人去完善一份他的生平著作年表。以致我们至今不清楚他许多重要作品的写作、发表、首次出版时间,因此也就无法厘清他的创作思想脉络。如按创作年表,他生命中最后的创作是什么?《茫茫黑夜漫游》是否为一个结束的坐标?

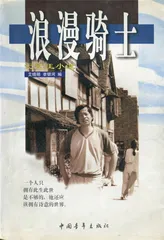

王小波逝世后,时任《三联生活周刊》记者的王晖做责任编辑,编辑了一本纪念文集(艾晓明、李银河主编),书名为《浪漫骑士——记忆王小波》。值得一提的是,此书也是由中国青年出版社,几乎与《沉默的大多数》同时出版。“浪漫骑士·行吟诗人·自由思想者”是李银河给小波的冠名。她在文章中说:小波爱自称为“愁容骑士,这是堂吉诃德的别号。小波生性相当抑郁,抑郁既是他的性格,也是他的生活方式;而同时,他又非常非常的浪漫”。她说小波的浪漫是,“把情书写在五线谱上”。她说,小波对她说:“我和你就好像两个小孩子,围着一个神秘的果酱罐,一点一点地尝它,看看里面有多少甜。”这么多年,我一直被这段话感动着。

李银河对王小波的评介,当然是最准确的。她说:“他的文学就是想超越平淡乏味的现实生活。”超越平淡乏味,就需要展开自由的翅膀,王小波因此最痛恨束缚。他的随笔杂文,因此都是对束缚的反抗。他的小说里,因此也只有一个主题:人性美好、放荡不羁的飞扬,都在冲破枷锁之中。他所刻薄嘲弄的,都是虚伪的、自我捆绑的愚昧。浪漫行吟与自由之关系,自由是他飞翔的基础。但其实,即使在小说创作中,他无拘无束、自由飞翔的时间也非常短暂。我说过,他生活在一个太缺少独立人格与自由精神的人群里,他被大家塑造为这种精神的代表。但我看到的却是,真实生活中,独立、自由,在他身上真实的窘迫。他只能在这样的不如意中生存,直到流血而死。

艾晓明、李银河编《浪漫骑士——记忆王小波》,中国青年出版社,1997年版

艾晓明、李银河编《浪漫骑士——记忆王小波》,中国青年出版社,1997年版

一晃眼,小波已去20多年。人生既然是消耗品,选择在未衰老时即耗尽能量,如焰火般迅速耀亮,随即熄灭,确实比苟延残喘地行将就木,将衰老丑陋都展示于人,要有尊严得多。小波最看重尊严,他崇尚智商,厌恶愚昧,他这辈子,称得上“生如闪电般耀亮,死如彗星般迅忽”。他给我们留下的精神财富,我以为,最重要的是《沉默的大多数》与《思维的乐趣》。沉默是针对话语权而言,话语是权力,选择沉默,是放弃话语权。放弃话语权,就意味着,甘愿退居社会边缘,加入默默的大多数。他告诉我们,用沉默的方式,可以保护自己的个性,自己的人性。而思维,则是使自己清醒的前提。思维解放自己,扩展自己,思维给自己自由的翅膀,那就即使在暗夜里,也能感受到“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也”的“若是则已”了。(完) 读书文学小说茫茫黑夜漫游中国青年出版社沉默的大多数王小波三联生活周刊