沙姆之烬:穿越叙利亚的时空之旅

作者:刘怡 大马士革路上

大马士革路上

白色“卡罗拉”轿车驶上30M号高速公路以后,瓦利德的话渐渐变得多了起来,“这条公路我开了快20年,最初甚至不需要通行证”。在杰迪达·耶布斯(Jdeidat Yabous)附近的出入境中心,这个已经开始谢顶的中年人一路小跑着向制服笔挺的官员出示自己的跨境司机执照,同时依然没有停止口中的絮叨:“2005年,我儿子也是走这条路从黎巴嫩返回的叙利亚,他是个坦克手。那几年,黎巴嫩人还没有开始瞧不起我们哩!”

听一名在哈菲兹·阿萨德总统执政下度过青年时代的叙利亚人回忆往昔,你总会感到由衷的时间错位。他所谈论的一切就发生在2000年前后,距离今天并不遥远——那时节,第一波互联网泡沫已经破裂,普京首度当选为俄罗斯总统,周星驰正在拍摄他的转型之作《少林足球》。但在瓦利德关于上述年代的回忆中,出现频率最高的却是一些更加古老和坚硬的字眼:私有化、撤军、巴勒斯坦难民……“冷战”在这里仿佛被延迟了10年以上才宣告结束,而超过40岁的中年人依然偏爱通过卫星电视了解地球上发生的一切,并且坚持使用非智能型的老款“诺基亚”手机。流传在大马士革的一则政治笑话说,书店里出售的大部分宪法小册子是在40年前就已经印好的。因为尽管它在2000年修订过一次,但实际影响微乎其微,完全可以减少纸张浪费。

每一个叙利亚人都是天生的历史学家,并且距离当下越是遥远的事件,他们的描述越是生动详尽。在哈米迪耶市集,任何一个贩卖橄榄油肥皂的小贩都会面带虔诚地向你讲述大马士革超过4000年的建城史。在中西部小城哈马,出租车司机会用略显嗔怪的口吻提醒你:来到此地,岂能不去拜谒大名鼎鼎的中世纪水车?单是关于这条连接大马士革和贝鲁特的高速公路的典故,我在过去16个月里就听了至少三遍:《新约·使徒行传》记载,公元36年,当法利赛人保罗奉犹太公会之命、前往大马士革逮捕追随耶稣的门徒时,突然因为天光照耀而扑倒,失明三日。他随后在大马士革老城获得亚拿尼亚的救治,复明并受浸归信,成为罗马帝国早期最著名的基督教使徒之一。在那之后,“大马士革路上”(Road to Damascus)逐渐成为了一个带有神秘色彩的传说。即使是非基督徒也乐于向外来者暗示:115公里长的30M号公路,正是那条指引保罗获得救赎的“天路”。穿过它,你将进入一个在《圣经》中留下过丰富记录的国度,进入一个属于历史和传说的世界。

但对一个已是第三次进入叙利亚的观察者来说,“大马士革之路”提供的首先是视觉对比上的冲击。分别位于公路两侧的两个国家在经济发展水平和人口密度上的差异,从极目所见的景致中便可以分辨。在安蒂黎巴嫩山脉(Anti-Lebanon Mountains)西侧,贝卡谷地橄榄树林中的黎巴嫩农舍是真实而鲜活的。即使是在春雪过后的寒冷下午,朱红色屋顶、袅袅升起的炊烟以及汽车疾驰扬起的尘土依旧带有一种亲切的生活气息。但在越过群山、进入叙利亚境内之后,公路两侧的颜色骤然变得单调了:无论是一片死寂的水泥工厂,还是远处尚未来得及封顶的灰色居民楼群,都像是电子游戏中被信手点开的无生命像素。巴沙尔·阿萨德总统褪色的巨幅画像以及红白黑三色的叙利亚旗帜将会越来越频繁地从高处探出头来,倨傲地俯瞰下方的一切。

但对一个已是第三次进入叙利亚的观察者来说,“大马士革之路”提供的首先是视觉对比上的冲击。分别位于公路两侧的两个国家在经济发展水平和人口密度上的差异,从极目所见的景致中便可以分辨。在安蒂黎巴嫩山脉(Anti-Lebanon Mountains)西侧,贝卡谷地橄榄树林中的黎巴嫩农舍是真实而鲜活的。即使是在春雪过后的寒冷下午,朱红色屋顶、袅袅升起的炊烟以及汽车疾驰扬起的尘土依旧带有一种亲切的生活气息。但在越过群山、进入叙利亚境内之后,公路两侧的颜色骤然变得单调了:无论是一片死寂的水泥工厂,还是远处尚未来得及封顶的灰色居民楼群,都像是电子游戏中被信手点开的无生命像素。巴沙尔·阿萨德总统褪色的巨幅画像以及红白黑三色的叙利亚旗帜将会越来越频繁地从高处探出头来,倨傲地俯瞰下方的一切。

当一个外国人在21世纪的叙利亚旅行时,他需要的不仅是乐于倾听的耐心,还有不受影响的观察力以及对现代中东历史的了解。精通保罗时代典故的瓦利德绝不会主动向你解释,为什么在驶过地图上标注的叙利亚—黎巴嫩国界线之后,黎巴嫩一侧的过境口岸并不像大多数国家一样会出现在目力所及的范围内,而是位于整整8公里外的马斯纳(Masnaa)。正如他也不会告诉你,为什么在这片8公里宽的无人地带两旁,依然会出现硕大的叙利亚国旗。事实上,这是一个离奇程度绝不亚于“保罗归信”的故事:在2005年4月底被迫结束对黎巴嫩长达近30年的军事占领之后,叙利亚政府依然要求贝鲁特当局将两国国界线以西8公里宽的黎巴嫩领土划为非武装区,并允许叙利亚公民在其间经营旅馆和修车小铺。即使是在叙利亚自身已经沦为修罗场的最近8年,大马士革当局在黎巴嫩呈现出的依然是一种咄咄逼人、不容挑战的姿态。若不能接受此种每每与“正常国家”情形相悖的案例在叙利亚反复出现,你便无从理解这个国家在过去100年风云激荡的历程。

如果说商人和导游们口中的古代叙利亚是由一连串的神话传说或者宗教奇迹构成的,那么现代叙利亚的历史同样不遑多让。严格说来,就连叙利亚(Syria)这个地名都是一系列转借和错用沉积而成的结果。根据19世纪东方语言学家威廉·史密斯和特奥多尔·诺尔戴克的考证,所谓“叙利亚”,其实就是阿卡德语中的“亚述”(Assur)。希腊历史学家在梳理这一地区的民族和政权关系时犯了错误,认为盘踞在地中海东岸的阿拉米人(Arameans)城邦属于两河平原上盛极一时的亚述帝国的一部分,因此笼统地用“亚述”或“叙利亚”来称呼今天的整个阿拉伯半岛北部。罗马人在征服这一地区之后,察觉了希腊人的冒失,决定将上述两个地区分而治之。但他们却又犯下新的错误,认为“叙利亚”和“亚述”是两个不同的概念,于是将地中海东岸的新行省命名为“叙利亚”,将毗邻波斯帝国的巴比伦地区命名为“亚述斯坦”。历史的误会就此定型。进入罗马帝国时代,最初的叙利亚征服地被重新划分为巴勒斯坦、腓尼基和柯里叙利亚三大省,并在奥斯曼帝国治下进一步细化为阿勒颇、贝鲁特、大马士革三个州(Vilayet)外加祖尔、黎巴嫩山、耶路撒冷三大自治旗(Sanjak)。

吊诡之处在于,这种基于“前现代”理念的治理结构,似乎比1919年之后孵化出的一系列新国家更少引发不满和冲突。在奥斯曼帝国时代统治下的叙利亚,犹太教徒、基督教各宗派以及穆斯林中的德鲁兹派、阿拉维派等“异端”分支获准继续在其社区沿用自己的律法,行政区划的设置也考虑到了民族、教派的分布和交通条件的差异:阿勒颇对应的是库尔德人和亚美尼亚人云集的多民族混居区,祖尔对应贝都因人游牧区以及逊尼派腹地的边缘,大马士革南部云集着德鲁兹派穆斯林,与贝鲁特接壤的山区和海岸则是阿拉维派的大本营。沙漠、山川和河谷的阻隔消解了叙利亚人民结成政治统一体的机会,却也使他们安于接受君士坦丁堡不那么严苛和“正规”的统治,并将地域差异、职业分工和经济地位当作自己更优先的身份认同标准。

吊诡之处在于,这种基于“前现代”理念的治理结构,似乎比1919年之后孵化出的一系列新国家更少引发不满和冲突。在奥斯曼帝国时代统治下的叙利亚,犹太教徒、基督教各宗派以及穆斯林中的德鲁兹派、阿拉维派等“异端”分支获准继续在其社区沿用自己的律法,行政区划的设置也考虑到了民族、教派的分布和交通条件的差异:阿勒颇对应的是库尔德人和亚美尼亚人云集的多民族混居区,祖尔对应贝都因人游牧区以及逊尼派腹地的边缘,大马士革南部云集着德鲁兹派穆斯林,与贝鲁特接壤的山区和海岸则是阿拉维派的大本营。沙漠、山川和河谷的阻隔消解了叙利亚人民结成政治统一体的机会,却也使他们安于接受君士坦丁堡不那么严苛和“正规”的统治,并将地域差异、职业分工和经济地位当作自己更优先的身份认同标准。

“直到去世之前最后几年,我的祖父依然认为他首先是一个阿勒颇的亚美尼亚人,而不是叙利亚共和国的公民。”在阿勒颇著名的四十殉道者教堂附近,一位经营家庭旅馆的亚美尼亚裔基督徒告诉我。作为现代民族国家的叙利亚是20世纪知识分子建构的产物;而对那些世代居住于此的普通人来说,阴错阳差中命名的传统叙利亚不过是一个古老的地理概念。和大马士革之路一样,它可以是传说,也可以仅仅是一条单纯的公路。

四原色·三豪杰·一直线

分辨大马士革街头悬挂的不同阿拉伯国家的旗帜很需要一点眼力见儿:初来乍到的游客太容易把它们搞混了。从埃及、伊拉克、巴勒斯坦到叙利亚、也门,所有这些国家的国旗都是由三个水平排列的矩形色块构成,至多在左侧加上一个小小的三角形,颜色也一定是黑、白、绿、红中的三种或四种。这种简洁的设计风格是19世纪末欧洲的流行风尚,更近似罗马尼亚、保加利亚等彼时的南欧新独立国家,而与传统的阿拉伯人审美大相径庭。反之,邻国沙特阿拉伯就更乐于将古老部落时代的身份符号弯刀和清真言摆放在国旗正中央。

毫不意外,设计这一系列阿拉伯国家旗帜的是一个出生在伦敦的英国人——拥有世袭贵族、军人、探险家、下院议员、业余东方学者和外交官六重身份的马克·赛克斯(Mark Sykes)。第一次世界大战爆发时,赛克斯爵士是英国战时内阁中东事务顾问委员会的成员,也是阿斯奎思首相最倚重的东方问题智囊。1916年,当他得知政府已经做出策动阿拉伯人在土耳其战线后方发动大起义的决定之后,不请自来地绘制了一份在他看来饱含“阿拉伯民族性”的起义军战旗设计稿:自上而下的黑、绿、白三个水平色块分别代表公元5~13世纪统治过中近东的阿拔斯、法蒂玛、倭马亚三大政教合一王朝,左侧的红色小三角代表领导起义的麦加圣裔哈希姆家族,也是此前统治阿拉伯半岛近4个世纪的奥斯曼土耳其的国旗基本色。从那时起,红白黑绿四原色便被冠以“泛阿拉伯色”之名;而由赛克斯设计的阿拉伯起义军战旗,在“一战”结束后也成为伊拉克、外约旦等新独立国家国旗的模板。1952年埃及革命之后,四原色中带有宗教暗示的绿色被降格为点缀,红白黑三色则改称“阿拉伯解放色”,至今依然保留在叙利亚、也门、阿联酋、巴勒斯坦等10个中近东国家的国旗中。

但在今天叙利亚人的集体记忆中,关于赛克斯主持设计国旗的部分被齐刷刷地抹去了。提到这位牛津大学毕业生的名字,他们只会回想起两个带有强烈屈辱感的事件:《赛克斯—皮科协定》(Sykes–Picot Agreement)和以色列。就在阿拉伯大起义爆发前夕的1916年初,赛克斯在阿拉伯人代表不知情的情况下,与法国驻贝鲁特总领事弗朗索瓦·皮科(Francois George Picot)秘密达成了合作瓜分战后阿拉伯半岛的协定。这位富于艺术家气质的外交官拿出一张大比例尺缩略地图,用红铅笔在基尔库克和安曼之间画了一道直线,便决定了两个欧洲帝国在中近东势力范围的边界。按照该协定的设计,法国将在战后控制从安条克延伸到贝鲁特的地中海海岸线,并获得基尔库克—安曼线以北的两河平原;分界线以南的两河平原以及从巴士拉延伸到哈萨绿洲的波斯湾海岸线则由英国取得。在基尔库克—安曼—巴格达以及阿勒颇—摩苏尔—大马士革两块内陆三角形领土上,英法两国将各自扶植一个由阿拉伯人自行管理民政事务的半独立政权,但仍须听命于伦敦和巴黎。而在“非阿拉伯”的巴勒斯坦地区,英国获准建立一个新的“犹太民族之家”,即日后的以色列国的雏形。

但在今天叙利亚人的集体记忆中,关于赛克斯主持设计国旗的部分被齐刷刷地抹去了。提到这位牛津大学毕业生的名字,他们只会回想起两个带有强烈屈辱感的事件:《赛克斯—皮科协定》(Sykes–Picot Agreement)和以色列。就在阿拉伯大起义爆发前夕的1916年初,赛克斯在阿拉伯人代表不知情的情况下,与法国驻贝鲁特总领事弗朗索瓦·皮科(Francois George Picot)秘密达成了合作瓜分战后阿拉伯半岛的协定。这位富于艺术家气质的外交官拿出一张大比例尺缩略地图,用红铅笔在基尔库克和安曼之间画了一道直线,便决定了两个欧洲帝国在中近东势力范围的边界。按照该协定的设计,法国将在战后控制从安条克延伸到贝鲁特的地中海海岸线,并获得基尔库克—安曼线以北的两河平原;分界线以南的两河平原以及从巴士拉延伸到哈萨绿洲的波斯湾海岸线则由英国取得。在基尔库克—安曼—巴格达以及阿勒颇—摩苏尔—大马士革两块内陆三角形领土上,英法两国将各自扶植一个由阿拉伯人自行管理民政事务的半独立政权,但仍须听命于伦敦和巴黎。而在“非阿拉伯”的巴勒斯坦地区,英国获准建立一个新的“犹太民族之家”,即日后的以色列国的雏形。

在2016年10月和2019年3月,我曾两度乘车接近叙利亚和伊拉克的中段国界线,也即赛克斯用铅笔画出的那道直线的残留物。在人烟稀少的叙利亚沙漠边缘,伊拉克牧民气定神闲地驱赶着羊群来来回回,不曾遭遇任何巡逻队或铁丝网的阻拦。从历史渊源和实际影响看,以一条人为设置的笔直边界决定一系列国家的安全和经济命运,形同儿戏,但在20世纪初却是司空见惯的做法。站在赛克斯的立场上,他无非是把此前英法两国在非洲划分势力范围的习惯做法原样照搬到了中近东,带有一种老牌殖民帝国式的盲目自信。

当然,并不是每一个英国人都赞成这样的安排,比如劳伦斯(T. E. Lawrence)和贝尔(Gertrude Bell)。

身高不过1.65米的爱尔兰贵族之子劳伦斯,战前曾以历史系学生和考古学者的身份两度深入叙利亚,对当地风土人情和阿拉伯人之于土耳其的矛盾态度有着异乎寻常的了解。部分出于对阿拉伯人的朴素好感,部分也受个人英雄主义驱动,任职于英国驻埃及远征军情报部门的劳伦斯在1916年主动申请担任英方派驻阿拉伯起义军的联络官,并亲自选定了麦加谢里夫(Sharif,意为“贵裔”)侯赛因的三儿子、出身哈希姆家族的费萨尔(Faisal bin Hussein)作为起义军的指挥官。在费萨尔和劳伦斯的指挥下,起义军控制了红海东岸的战略要港亚喀巴,并以此为后方、对连接大马士革和麦地那的战略交通线汉志铁路(Hejaz Railway)发起了神出鬼没的游击战。到1918年停战前,阿拉伯起义军的行动不仅使土耳其在黎巴嫩和叙利亚的战线陷入全面崩溃状态,连带还与英军合作攻克了大马士革。经过劳伦斯的穿针引线,由来自贝鲁特、大马士革和阿勒颇的阿拉伯民族主义者组成的“叙利亚国民大会”在1919年7月2日宣布拒绝承认《赛克斯—皮科协定》,将基于民族自决原则成立独立的“大叙利亚阿拉伯王国”,实行君主立宪制。1920年3月8日,国民大会正式拥戴费萨尔为大叙利亚国王,同时宣布新国家的领土范围将包括战前的叙利亚、黎巴嫩、外约旦以及巴勒斯坦。

1920年7月24日,在贝鲁特—大马士革公路(正是30M号公路的前身)东段的麦萨伦(Maysalun)隘口,装备有坦克和轰炸机的1.2万名法军击败了3000余名草草武装起来的叙利亚志愿军,费萨尔及其政府被驱逐出境。第一个完全独立的现代叙利亚国家仅仅存在了4个半月就宣告终结,法国正式建立了对地中海东岸原奥斯曼帝国领土的委任统治(Mandate)。根据占领当局发布的命令,过去归属大马士革州管辖的贝卡谷地和巴勒贝克被划出叙利亚,与旧贝鲁特州一起组成了新的大黎巴嫩州。1925年,原大马士革州、阿勒颇州和祖尔自治旗也被合并成一体,成为新的叙利亚州,但最南方的德鲁兹派聚居区和以拉塔基亚为中心的阿拉维派聚居区获准拥有单独的行政建制。自此,黎巴嫩和叙利亚被安蒂黎巴嫩山脉分隔开来,不复成为一体。

但费萨尔的故事并未就此结束。1921年3月,英国殖民地事务部在开罗召开了一次中东问题会议,讨论对英属中近东委任统治地实施管理的问题,新任殖民地大臣丘吉尔、劳伦斯、英属伊拉克高级专员考克斯以及有“沙漠女王”之称的中东问题女专家格特鲁德·贝尔皆有出席。在会议上,劳伦斯和贝尔成功地说服丘吉尔批准在英国控制区实施更加本土化的自治政策,并由费萨尔担任英属伊拉克的新国王,他的哥哥阿卜杜拉则接管外约旦。作为费萨尔的主要顾问,贝尔陪伴他挨个拜访了在伊拉克传统社会拥有巨大影响力的部落长老和宗教领袖,取得这些人的支持,并亲自参与了新国家边界线的划定。赛克斯留下的那些笔直红线在一些区域被保留下来,贝尔给出的理由是:有一天当阿拉伯人察觉到它的不完美时,自然会像欧洲国家一样通过谈判对国界做出调整。至少,她成功地帮助费萨尔在伊拉克继续统治到了1933年,其间不曾再生波折。

相当巧合的是,劳伦斯和贝尔与那位毁誉参半的赛克斯先生一样,都是牛津毕业生,都出身贵族家庭。

但从另一个角度看,这恰恰不是什么偶然。类似赛克斯、劳伦斯和贝尔这样的东方学专家在战时英国中东政策缔造中发挥的决定性作用,正是伦敦当局加速将影响力扩展到阿拉伯半岛、并试图对其进行长期统治的野心的副产品。如同现任牛津大学中东研究中心主任尤金·罗根(Eugene Rogan)所言:“巴黎和会曾经给予阿拉伯人以实现民族自决的权利,但不同地区的民族主义者提出的方案却是彼此冲突的。英法两国认为,既然无法建立基于本地人权利的稳定秩序,那么帝国主义至少可以作为权宜之计。”而自视为拥有神圣使命的三位牛津精英提出的不同方案,本质上仅仅聚焦于英帝国对中东的统治效能问题:赛克斯认为照搬非洲模式即可解决问题,劳伦斯和贝尔则进一步考虑到了本地人的情感因素。但从贝尔对国界划分问题的乐观态度看,这位在中东度过了大半生的女豪杰依然不了解她的阿拉伯朋友们,不了解新的阿拉伯国家政治。

是的,在争长论短于中东治理问题的同时,三位牛津人似乎都忽略了一些更本质的问题:究竟谁才是“阿拉伯人”?什么又是“阿拉伯民族主义”?

旋风旗飘扬

旋风旗飘扬

2017年夏天第一次造访黎巴嫩首都贝鲁特时,我曾在毗邻著名的贝鲁特美国大学(AUB)的哈姆拉区发现过一面极有辨识度的旗帜:黑底中央的白色圆圈内,一团旋转着的红色飓风正在朝四个不同方向伸展。那是创始于1932年的本地区老牌政党——叙利亚社会民族党(SSNP)的党旗。外来者或许会诧异于它的不合常情之处:尽管全称中带有“叙利亚”和“民族”这样本土化色彩强烈的字眼,SSNP的活动范围却扩展到了黎巴嫩、叙利亚、约旦、伊拉克等五个国家。在今天的黎巴嫩和叙利亚,它的两个分支都是合法的参政党,在议会和内阁中拥有若干席位。类似的情况也发生在过去半个多世纪里叙利亚最重要的执政党阿拉伯社会复兴党(Arab Socialist Ba’ath Party,以下简称“复兴党”)身上:当它在1966年发生标志性的分裂之前,曾是一个总部设在大马士革,却在伊拉克、约旦等多个国家拥有分支的国际性党派。即使是在伊拉克复兴党宣布转为本土化之后,叙利亚复兴党依然在阿尔及利亚、埃及、巴林、毛里塔尼亚、苏丹等国设立了新的分支机构。

反常之处,必有玄机。以民族主义和地域性作为主要意识形态的叙利亚政党,何以如此热衷于扩展国际影响?问题出在对“叙利亚”这一概念的界定上。简言之,20世纪的阿拉伯民族主义者接受了劳伦斯和贝尔对现代国家形式的定义;但在向这一形式灌注实际的质料时,他们诉诸的却是更久远、也更含混的历史传统。

尽管阿拉伯历史学家和政治宣传家乐于将“为独立而战”的理想追溯到1000多年以前,但阿拉伯民族主义和现代阿拉伯国家的愿景基本上要到19世纪末才会现出雏形。东方危机的加剧和新殖民主义浪潮的兴起在中近东世界的三个政治中心埃及、土耳其和波斯催生出了最早的现代民族主义思想;而1908年奥斯曼帝国爆发的“青年土耳其党革命”,以及随之而来的严苛土耳其化政策,则使一批早慧的阿拉伯知识分子生出了脱离土耳其统治、建设属于自己的新国家的想法。早在1875年,叙利亚新教学院(今贝鲁特美国大学)的五位校友在黎巴嫩建立了第一个基督徒阿拉伯民族主义政党,并逐渐影响到他们的穆斯林同胞。1913年,一批留学欧洲的穆斯林大学生在巴黎发起了“青年阿拉伯人组织”(Al-Fatat),要求奥斯曼帝国给予其阿拉伯臣民以更大的自治权。嗣后在大马士革也出现了阿拉伯裔军人的秘密政治社团“同盟会”(Al-Ahd)。

和东欧以及东亚的民族觉醒运动相比,所谓“阿拉伯民族主义”更像是一种含混的文化观念:多种异质文明共存的历史,以及始于16世纪的奥斯曼征服,使得传统阿拉伯人更愿意自视为叙利亚、贝鲁特、耶路撒冷等具体政治单位的成员,而不是一个更大的阿拉伯人共同体的一分子。而早期阿拉伯民族主义者囿于见识所限,从来也没能回答包括多民族共处、教派团结和地方权力分配在内的一系列复杂问题,他们只是基于对土耳其统治的愤懑,提出了一种含混的理念:所有居住在沙姆之地,在历史上受过四大哈里发王朝统治、会说阿拉伯语的人群,无论其宗教信仰为何,具有哪种民族背景,都应当被容纳在一个统一的新国家内。

换言之,阿拉伯民族主义、尤其是叙利亚民族主义的地域归属,并不是在上世纪20年代法国托管开始之后才出现的那个“新叙利亚”,而是古老的“沙姆”(Al-Sham)或者说“天然叙利亚”“大叙利亚”。在阿拉伯语中,Sham指的是“北方”和“左侧”;在地理学上,它指的是汉志(Hejaz)以北、地中海东岸曾经为三大哈里发国所统治的新月形领土。而在阿拉伯民族主义者的视野中,“大叙利亚”包含了北抵托鲁斯—扎格鲁斯山脉、南到红海、西及塞浦路斯、东到波斯湾的整个区域,涵盖了今天伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、约旦和巴勒斯坦的全部版图。只有当叙利亚国家的边界抵达了这些“天然”地理关隘,它才称得上是一个完整的实体。

换言之,阿拉伯民族主义、尤其是叙利亚民族主义的地域归属,并不是在上世纪20年代法国托管开始之后才出现的那个“新叙利亚”,而是古老的“沙姆”(Al-Sham)或者说“天然叙利亚”“大叙利亚”。在阿拉伯语中,Sham指的是“北方”和“左侧”;在地理学上,它指的是汉志(Hejaz)以北、地中海东岸曾经为三大哈里发国所统治的新月形领土。而在阿拉伯民族主义者的视野中,“大叙利亚”包含了北抵托鲁斯—扎格鲁斯山脉、南到红海、西及塞浦路斯、东到波斯湾的整个区域,涵盖了今天伊拉克、叙利亚、黎巴嫩、约旦和巴勒斯坦的全部版图。只有当叙利亚国家的边界抵达了这些“天然”地理关隘,它才称得上是一个完整的实体。

正是由于阿拉伯民族主义的内涵格外含混不清,并且借用了一个过于庞大和遥远的“大叙利亚”概念,它在法国统治时期非但没能变得更有凝聚力,反而进一步衍生出一系列互有关联、却又彼此冲突的党派和政见。最激进的阿拉伯民族主义者鼓吹“从开罗到巴格达”的阿拉伯文化区大联合,日后逐渐发展为复兴主义的先声。以SSNP及其创始人萨阿代赫(Antoun Saadeh)为首的大叙利亚主义者主张从地理上联合叙利亚、黎巴嫩、约旦以及巴勒斯坦,并认为生活在这一地区的阿拉伯裔人口与其他的“外围阿拉伯人”已经属于不同的民族。而在新建立的法属叙利亚州,还存在新的国家民族主义认同,即赞成接受目前的这个“小叙利亚”。

1925~1927年,整个法属叙利亚爆发了由德鲁兹派穆斯林部落以及鼓吹“大叙利亚主义”的人民党领导的全国性起义,一度攻入大马士革市区,造成巨大的国际反响。在舆论压力下,委任统治当局不得不同意召开制宪会议,决定自1932年起将法属叙利亚州变为由巴黎行使保护权的自治共和国。但由于双方始终无法就基本关系条约达成一致,直到1946年4月最后一批法军从叙利亚撤出为止,叙利亚仍未实现真正的独立。

在长达十多年的关于自治问题的拉锯战中,叙利亚各主要政党进一步强化了其对欧洲帝国主义统治的拒斥心理。但在独立国家的地理疆界以及确切的民族认同问题上,由来已久的混乱和论争始终未曾平息。这也造成了独立之初议会民主政治的瘫痪和间歇性停摆。从1946到1958年,叙利亚累计发生10次最高领导权更迭,更换了22届内阁,在民众心目中毫无威信可言。以SSNP以及新诞生的阿拉伯复兴党为代表的激进民族主义政党由于无法在地方选举中与代表工商界和大地产者利益的老资格中间派政党竞争,遂转而在出身中下层背景的青年军官群体中培养代理人,以图通过政变夺取政权。动荡与纷争又一次笼罩在了叙利亚上空。

两颗星,三颗星

在今天的大马士革,倘若登上卡松山望向巴拉达河(Barada)绿洲,会发现市区的核心部分很明显地分成了两个风格迥异的板块。以倭马亚广场为中心的政府街区规划于法国委任统治时期,基本上是对19世纪末巴黎城市格局的缩小复制:8条放射状大道以广场正中央的喷泉为中心向四面八方展开,每条大道的尽头又形成一个较小的放射状路网。但分布于其间的公共建筑,在设计风格上明显更接近“冷战”时期的苏联和东欧。在这片“苏联区”的东面是罗马时代即已奠基的大马士革老城,城门、堡垒和长墙的遗迹犹存,围绕其边缘延伸出了层层叠叠的阿拉伯式房屋。在沙姆宫旅馆附近,政府街区与老城仿佛在一瞬间被勉强黏合在了一起,毫无整体感可言:大道不曾入侵老城外侧的长墙,老城也无法再向外做伸展,彼此都显得相当尴尬。

某种意义上,这两个无法协调的板块,恰恰象征着塑造今日叙利亚的两大历史传统:以“新”为特征的阿拉伯社会主义,以及代表“旧”的奥斯曼化罗马文明。一大一小两个星形政府街区的每一条大道旁都矗立着体量巨大的苏联式实用主义建筑:方正呆板、门前拥有醒目喷泉的中央银行大楼;同样方正呆板、正前方供奉着老阿萨德总统铜像的国家图书馆;线条笔直、仿佛是巨型积木堆砌而成的国家大剧院……建筑主体和街道边缘之间划出了巨大的分隔带,访客需要步行穿过这片空地,才能抵达站岗的哨兵身旁,从而在一开始就对这些灰白色的石头建筑拥有一种敬畏感。意味深长的是,尽管它们分别建成于从上世纪70年代到21世纪初的不同时段,但在整体风格上却高度统一,这正是以苏联为蓝本的阿拉伯社会主义在公共建筑领域的体现。

在尤金·罗根看来,阿拉伯社会主义能在50年代后期的叙利亚达到空前鼎盛的状态,绝非偶然。促使这种理念流行起来的源头是帝国主义秩序造成的不公:既有国际层面的不公,也有各国内部的不公。在年轻的叙利亚激进派政治家眼中,欧洲帝国主义怂恿上层精英以牺牲大多数人民为代价聚敛财富,鼓励他们沉湎于物质主义,是对40多年来独立理想的背叛。而以色列国的出现及其在前两次中东战争中的胜利,同样是欧洲帝国主义作祟的结果。为了扭转这种趋势,有必要选择一条新的道路,模仿苏联模式实现经济和国防上的富强。总之,“阿拉伯社会主义代表的是一种实现国家现代化的努力,一种为阿拉伯社会自身寻求出路的方案”。

莫斯科对叙利亚输出影响力的开端,始于1954年第一届大马士革国际博览会的成功举办。对急欲提升国际影响力的新兴民族国家而言,举办大型展会既是展示本地区优势产业和资源、借以获取国际资本青睐的窗口,也是发展对外经贸关系和洽谈国际合作的舞台。而苏联—东欧集团对其优势产业、尤其是机械和重工业设备的有目的展示,自然令叙利亚民族主义者感到艳羡不已。1956年夏天,叙利亚在阿拉伯半岛诸国中率先决定接受苏联的军事援助,并在一年后与莫斯科签署了为期7年的经济合作协议,由苏联投资5.3亿美元协助叙利亚兴修水利、采矿和铁路设施,并自苏方获得总额1.6亿美元的低息贷款。到了1958年2月,阿拉伯社会主义的上升终于达到最顶峰——叙利亚宣布与埃及合并,组建“阿拉伯联合共和国”(UAR),以埃及总统纳赛尔为共和国总统,并拟邀请邻国伊拉克加入。沙姆地区在经济和政治形态上的“向左转”,至此告于大成。

发源于埃及的阿拉伯社会主义,是对俄国革命经验和斯大林模式的中东本土化移植。它鼓吹在国内进行中下层激进革命,建立超党派的层级代表大会制度,同时分别以土地改革、经济国有化和带有军人政治色彩的威权体制巩固政权;对外则追求阿拉伯世界的统一,在反对以色列的军事斗争中,实现建立阿拉伯民族共同体的夙愿。故一俟叙利亚加入“阿联”,大刀阔斧的土地改革、工商业国有化、金融管制以及进出口统制政策便在大马士革全面启动。但仅仅历时两年,联姻造成的水土不服即已充分暴露:两个独立国家的合并意味着原有的权力中心需要打散并重新凝聚,以形成新的平衡和共识;但纳赛尔派往大马士革的代理人却以征服者自居,要求叙利亚在政治、经济和军事上统统听命于开罗,同时却拒绝对叙利亚商品开放埃及市场。而土地所有权远为分散、经济基础更差的叙利亚,也难于迅速积累起工业化所需的原始资本。短暂的蜜月很快就结束了:1961年9月底,叙利亚军官团发动政变,宣布脱离“阿联”。尽管纳赛尔在1963年再度建议和伊拉克、叙利亚两国合并,70年代又出现了卡扎菲倡导的利比亚、叙利亚、伊拉克三国合并方案,但皆未能成行。

发源于埃及的阿拉伯社会主义,是对俄国革命经验和斯大林模式的中东本土化移植。它鼓吹在国内进行中下层激进革命,建立超党派的层级代表大会制度,同时分别以土地改革、经济国有化和带有军人政治色彩的威权体制巩固政权;对外则追求阿拉伯世界的统一,在反对以色列的军事斗争中,实现建立阿拉伯民族共同体的夙愿。故一俟叙利亚加入“阿联”,大刀阔斧的土地改革、工商业国有化、金融管制以及进出口统制政策便在大马士革全面启动。但仅仅历时两年,联姻造成的水土不服即已充分暴露:两个独立国家的合并意味着原有的权力中心需要打散并重新凝聚,以形成新的平衡和共识;但纳赛尔派往大马士革的代理人却以征服者自居,要求叙利亚在政治、经济和军事上统统听命于开罗,同时却拒绝对叙利亚商品开放埃及市场。而土地所有权远为分散、经济基础更差的叙利亚,也难于迅速积累起工业化所需的原始资本。短暂的蜜月很快就结束了:1961年9月底,叙利亚军官团发动政变,宣布脱离“阿联”。尽管纳赛尔在1963年再度建议和伊拉克、叙利亚两国合并,70年代又出现了卡扎菲倡导的利比亚、叙利亚、伊拉克三国合并方案,但皆未能成行。

归根结底,原初形态的阿拉伯社会主义过于强调以专权作为前提,在此基础之上推动对社会和经济的改造;这种模式天然地不适于形成跨国界、跨民族的结合。然而这场三年半的失败“联姻”也造成了一项意外后果:基于文化观念和历史传统、希望造成泛阿拉伯诸民族一致联合的政治力量,就此转入低潮。而对联姻一度抱有期待的复兴党青年军官团,在1963年通过“三·八革命”成功夺权之后,同样宣布与怀抱“大叙利亚主义”理想的阿弗拉克(Michel Aflaq)等政党元老决裂,走上了最晚出现、也是最富现实主义色彩的国家民族主义道路。1970年11月16日,空军将领哈菲兹·阿萨德(Hafez al-Assad)通过一场被称为“纠正运动”的不流血政变上台,并于1973年颁布了一部新宪法,叙利亚政坛自此进入了将近30年的稳定期。

耐人寻味的是,到了1980年,老阿萨德意外地宣布将叙利亚国旗改回到“阿拉伯联合共和国”时代的样式,即阿拉伯解放色底板上嵌两颗绿色五角星(代表“阿联”两大成员国)。在1973年《宪法》的文本中,第一章第一条同样宣称:“阿拉伯叙利亚地区是阿拉伯祖国的一部分,阿拉伯叙利亚的人民是阿拉伯民族的一部分。”在对内奉行国家民族主义路线的同时,“大叙利亚主义”和泛阿拉伯主义再度迎来了复兴。

国旗上“三颗星”与“两颗星”的反复变化,折射出阿拉伯民族主义在叙利亚的潮起潮落:在1932~1958年和1961~1963年,叙利亚国旗都是采用绿白黑三底色加三颗红色五角星的方案,三颗星分别代表阿勒颇、大马士革以及代尔祖尔三大地理板块,2012年以后的反对派阵营同样沿用了这面旗帜。而在“阿联”时期以及1980年至今,两颗星版的国旗始终飘扬在大马士革上空,彰显着历史的周期性嬗变。

“犹太人沙皇”

“犹太人沙皇”

《中东季刊》出版人、美国中东历史学者丹尼尔·派普斯(Daniel Pipes)曾经发明过一则著名的政治笑话:“让一个阿拉维派穆斯林统治叙利亚,就好像一个犹太人在俄国当上了沙皇。”这符合一般政治观察家对叙利亚族群问题的看法:阿拉维派(Alawites)这个创立于公元9世纪的伊斯兰教什叶派分支,因为信奉“灵魂转世”传说、并且拒绝修建专属的清真寺,长期以来被占叙利亚穆斯林人口绝对多数的逊尼派视为异端。他们长期聚居于黎巴嫩和叙利亚交界地带的山区和海滨,数量仅占叙利亚全国人口的12%。假使一位阿拉维派总统无法确保对权力机器的绝对控制,则20世纪50年代那种“城头变幻大王旗”的局面可能重现。

但哈菲兹·阿萨德成为了那个例外。他比纳赛尔的信徒们更早注意到,早在法国委任统治时期,奉行“以叙制叙”路线的占领当局恰恰利用了阿拉维派的这种人口劣势,将其安排到行政机构,尤其是军队中的关键职位上,以换取其忠诚,从而形成了人口数量与政治重要性倒挂的特殊局面。相比依旧拘泥于伊斯兰教义的叙利亚逊尼派,阿拉维派对出仕和从军的渴望心理更加符合复兴党崛起之后的世俗化政策,因此也更容易占据军队的关键职位。这些阿拉维派军官大多来自安蒂黎巴嫩山区和拉塔基亚周边的农民家庭,与血统、部落、亲属关系的纠葛极深,又乐于参与政治活动,极易凝聚成一个对政治事务拥有最终话语权的“仲裁者集团”。而老阿萨德的做法,便是使自己成为这个仲裁者集团的唯一核心,据此完成政治秩序的重新洗牌。

他也的确做到了。在通过“纠正运动”上台之后,阿萨德雷厉风行地清洗了可能对他的地位造成威胁的复兴党元老,并把自己的家族成员和亲属安插到最重要的领导岗位上。以阿拉维派军官团的支持为依托,长期扮演政坛主角的主要执政党复兴党逐渐转型成为舆论宣传、政治动员和整合社会资源的平台。从农村移居城市的底层青年被吸纳进基层官僚组织和国有企业,形成了新的中产阶级,并与军官团结成政治同盟。在执政党、立法机构和行政部门等显性统治机器中,各个利益集团的势力形成了大致均衡;而围绕着总统个人,结成了真正掌握实权的隐性寡头集团。

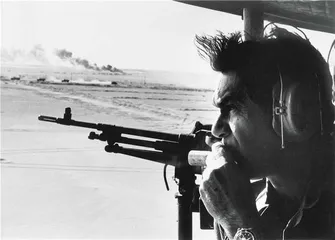

作为一位出生在拉塔基亚的山区农民之子,老阿萨德本人从未摆脱过阿拉伯人与生俱来的家族忠诚观念和小团体意识。但这并不意味着他不曾受到大叙利亚主义理想的吸引,不曾渴望在目前统治的“小叙利亚”以外建功立业。相反,理想主义的热望在他治下以一种服务于现实需要的方式得到了伸张:从1970年开始,叙利亚进入了长达30年的动员状态,理由是国家需要动员一切可供使用的资源投入抵御外侮的斗争。被一代泛阿拉伯主义者视为夙愿的“大叙利亚”理想,在老阿萨德任内作为一种实用性口号再度获得了复苏。在1973年的十月战争(第四次中东战争)中,尽管叙利亚军队始终未能收复战略要地戈兰高地,但展现出了自1948年以来最顽强的战场表现,使阿萨德在阿拉伯世界的地位一时急剧上升。嗣后随着埃及在1978年主动与以色列媾和,叙利亚开始成为阿拉伯国家联盟的实际领袖。老阿萨德以调停黎巴嫩内战为契机出兵贝鲁特,自此建立起对这个东方邻国事实上的军事占领。1982年,叙利亚又与以色列在贝卡谷地大打出手,成为阿拉伯世界在第五次中东战争中的中坚力量。在大马士革,常年活跃着来自巴勒斯坦、土耳其、黎巴嫩各国的激进革命团体和武装组织,叙利亚复兴党的势力范围也扩展到了包括西北非在内的整个“阿拉伯新月”,隐隐已有成为地中海上的古巴之势。

作为一位出生在拉塔基亚的山区农民之子,老阿萨德本人从未摆脱过阿拉伯人与生俱来的家族忠诚观念和小团体意识。但这并不意味着他不曾受到大叙利亚主义理想的吸引,不曾渴望在目前统治的“小叙利亚”以外建功立业。相反,理想主义的热望在他治下以一种服务于现实需要的方式得到了伸张:从1970年开始,叙利亚进入了长达30年的动员状态,理由是国家需要动员一切可供使用的资源投入抵御外侮的斗争。被一代泛阿拉伯主义者视为夙愿的“大叙利亚”理想,在老阿萨德任内作为一种实用性口号再度获得了复苏。在1973年的十月战争(第四次中东战争)中,尽管叙利亚军队始终未能收复战略要地戈兰高地,但展现出了自1948年以来最顽强的战场表现,使阿萨德在阿拉伯世界的地位一时急剧上升。嗣后随着埃及在1978年主动与以色列媾和,叙利亚开始成为阿拉伯国家联盟的实际领袖。老阿萨德以调停黎巴嫩内战为契机出兵贝鲁特,自此建立起对这个东方邻国事实上的军事占领。1982年,叙利亚又与以色列在贝卡谷地大打出手,成为阿拉伯世界在第五次中东战争中的中坚力量。在大马士革,常年活跃着来自巴勒斯坦、土耳其、黎巴嫩各国的激进革命团体和武装组织,叙利亚复兴党的势力范围也扩展到了包括西北非在内的整个“阿拉伯新月”,隐隐已有成为地中海上的古巴之势。

在经济政策上,老阿萨德也采取了一条完全以国家为中心的长期动员路线。1973年《宪法》第十三条规定:叙利亚的“国家经济是社会主义计划经济”,“地区经济应为实现阿拉伯祖国的经济一体化服务”。直到2011年内战爆发前为止,叙利亚在石油和天然气开采、电力工业、交通运输、互联网等行业依然实施着严格的国企专营制度,个人和企业出口商品或服务取得的外汇必须在4个月内悉数上交,其中的10%按照官方牌价兑换为叙利亚镑,其余90%则只能以记账贸易的形式从阿拉伯国家采购“生活必需品”。出于鼓励出口、减少进口依赖的考虑,在叙利亚贸易部每年公布的进口商品关税清单上,都会出现一些匪夷所思的条目:汽车关税不低于150%,收录音机不低于30%,电脑15%……另外还须加征至少6%的“统一税”。摄像机、化妆品、塑料制品和轻工业产品只有国企方能进口。当你在餐厅吃饭时,食品和饮料加征的特别税甚至可以高达15%。

在上世纪70~90年代多次前往叙利亚旅行的美国著名国际记者罗伯特·卡普兰(Robert D. Kaplan)曾经形容,彼时的叙利亚人是一群“制服民族”;每个个体通过身着的行业制服或者宗教服饰彰显国家对其身份和职能的界定,并以这种方式被纳入无所不包的动员系统。在这当中,安全机构的地位尤为重要。反对派组织“叙利亚全国委员会”(SNC)联合发言人之一、华盛顿智库“叙利亚政治与战略研究中心”执行主任拉德万·齐亚德(Radwan Ziadeh)在其专著《叙利亚的权力与政策》中指出:军事安全机构、复兴党组织和官僚行政体系构成了老阿萨德时代叙利亚威权政体的“三位一体”,其中又以军事安全机构的地位最为显赫。在上世纪90年代后期,叙利亚全国情报人员、秘密警察、宪兵和非正式安保人员的总数一度超过了10万人,相当于正规军的1/4,完全不受复兴党党组织和政府行政体系的制约。对那些出身平民家庭的年轻人来说,加入情报机关意味着收入和社会地位的显著上升,最终造就了一个完全不从事生产、却控制着几乎一切社会和经济资源的特殊利益集团。从普通外籍记者到联合国工作人员,任何个人或组织意图在叙利亚领土上采取某种行动,都无法绕开这张无孔不入的大网,都必须忍受被称为“穆卡巴拉”(Mukhabarat)的安全警察的全程伴随。

“哈马逻辑”

“哈马逻辑”

尽管和大马士革以及阿勒颇一样拥有超过3000年的人类定居史,哈马(Hama)却是一座没有真正意义上的“老城区”的中西部小城。作为叙利亚重要的谷物、棉花和甜菜产区的一部分,这里居住着整个国家最保守和最虔诚的一群逊尼派穆斯林,而这恰恰成为现代叙利亚政治的一个死结:1925、1982和2011年,哈马三度发生大规模反政府暴动,分别成为1925~1927年反法大起义、1982年哈马血案以及今天的叙利亚全面内战的导火索。在1982年的镇压行动中,哈马市区的核心地带几乎被夷为平地,令整个中东世界为之震动。从中衍生出的执政者与民众冲突的反复爆发,几乎可以称为“哈马逻辑”。

与工矿企业国有化、农村土地改革以及金融—贸易领域的管制同步,从1963年开始,叙利亚共和国的全部宗教活动被置于行政当局和安全部门的严密控制之下。早在20世纪30年代就开始在叙利亚境内活动,受到占全国总人口七成左右的逊尼派穆斯林广泛追随的秘密政党“穆斯林兄弟会”(Muslim Brotherhood,以下简称“穆兄会”)也因此被宣布为非法。尽管在叙利亚复兴党政权的顶层存在一个阿拉维派精英集团,但世俗主义、社会主义始终是其公开倡导的目标,这和希望建立政教合一政权的穆兄会的宗旨完全相悖。黎巴嫩内战初期,老阿萨德出于维持平衡的考虑,一度下令叙利亚军队支持基督教长枪党民兵、限制巴勒斯坦武装人员的行动,这又被批评者当作“充当以色列帮凶”的证据加以鞭挞。在向往政教合一模式的穆兄会以及逊尼派激进分子看来,反对复兴党政权的行动已经不仅是争夺权力之争,更是一场不容妥协的教派斗争。

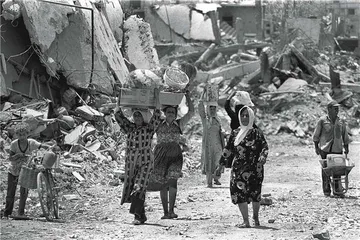

从1979年开始,受穆兄会支持的暴动、暗杀、罢工和反政府示威便开始席卷叙利亚全国。到1982年2月,局势已经发展为事实上的内战:穆兄会游击队在逊尼派民众的支持下占领了整个哈马,处决了70多名当地复兴党党员,并宣布哈马为“解放区”。震怒不已的老阿萨德派出两个装甲师和一个特种师,由他的弟弟、总统卫队司令里法特·阿萨德(Rifaat al-Assad)亲自带队弹压,用三个星期时间将哈马轰成一片瓦砾,造成上千名武装人员和1万多名平民丧生。这一事件之后,甚至连过去的阿拉伯社会主义者、复兴党老党员和西部农民领袖也站到了政府的对立面。

历时不到一个月的哈马事件,内里已经隐含了2011年诱发叙利亚内战的一切关键要素:阿拉维派对政治现代化和世俗权力的垄断,长期输出大叙利亚主义带来的财政紧张,经济发展停滞造成的高失业率和贫富分化,政府对旱灾和农业歉收救济不力。唯一的区别在于,在1982年,是老阿萨德介入黎巴嫩教派冲突的主动行为导致了穆斯林兄弟会的暴动;而在2011年,来自中东世界其他国家的逊尼派极端分子试图在叙利亚展开反对世俗政权的“圣战”。

简单的“宗教极端主义与世俗政权之争”,并不足以概括“哈马逻辑”的全部内涵。复兴党政权试图按照自上而下的控制模式,对每一寸领土和每一个个人建立严格的标准化管理,并借助动员体制将抽取出的社会资源投入到国家希望致力的事业上。但即使是最强硬的执念也无法改变叙利亚既有的地形特征以及族群分布状态,这就给以宗教为纽带的基层社区和地区共同体的活动留出了空间。而一俟政权在某一地区的控制力因为财政吃紧、天灾抑或顶层政治动荡出现下滑,教士阶层几乎也是底层民众最容易接触到和建立信任的“自己人”。这就埋下了潜藏的不满倾向最终升级为残酷全面战争的导火索。2011年之后叙利亚内战局势的不断升温,原因盖在此矣。

而在大马士革那座曾经被阿拉伯化和奥斯曼化气息浸染的罗马式老城周边,萦绕着的正是这种奇特的气氛。4000多年里一而再、再而三地被征服使得普通民众对任何形态的政府都保持着心理距离,他们的爱与温柔、忠诚与诚实都只属于某个特定的小单位,有时是家庭,有时是教派,有时则是某个特定的部落或村庄。当人们穿过老城中心狭窄如蛛网的街道、像玩迷宫游戏一般聚集到某家餐厅或酒吧时,他们的心房可以对任何一个外国人敞开,肝胆相照、泪流满面。但一旦走出那个封闭的环境,警惕和防范马上会浮现在每个人的眼神中。“和他们聊家人,不要聊政治。他们对此还是婴儿。”——这又是一条来自美国同行的忠告。而这些缺乏日常政治参与渠道、却又久怀不满的“政治婴儿”,一旦被极端思想蛊惑动员起来,后果自然不堪设想。

不仅如此,出于规避少数族群分离主义倾向的考虑,从上世纪80年代开始,复兴党政权在叙利亚北部混居有库尔德人、亚美尼亚人、亚述人等群体的主要城镇推行了一种事实上的“阿拉伯化”政策。草草落户于当地、却毫无根基的新移民为了站稳脚跟,迅速以宗教上的同一性为凭靠结成了共同体。而这些收入较低、却把宗教活动视为日常生活重要组成部分的阿拉伯裔贫民,在内战爆发后恰恰容易成为宗教极端势力的追随者。

两个“春天”之间

巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad)总统很忙:他的照片和画像需要出现在每一处政府机关、每一家商店、每一所学校和每一间驻防岗哨最显眼的位置,同时承担了门神、关公、财神的功能。基于一种阿拉伯式的粗疏,国家信息部并未发布关于总统标准像的模板,因此实际张挂出的照片显得五花八门:有穿着黑色西服、斜着蓝眼睛向天空张望的,有身披迷彩军便服、戴着墨镜用力挥动右手的,甚至有在参加十月战争纪念活动时头顶过大的钢盔、擎着AK-47突击步枪的。从照片中法令纹的印记看,它们中的一些是拍摄于2000年巴沙尔上台之初,也有一些是最近几年的产物。无论怎么看,这位眼科医师、前伦敦西区眼科医院的实习生都不像是大权在握的战时领袖:他的眼神中偶尔会流露出羞怯,在公开演讲时还会做出一些挤眉弄眼的怪表情。

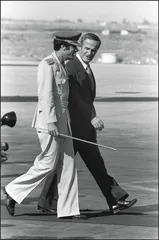

不过,巴沙尔并不总是单独接受2100万叙利亚人的崇敬或仇恨。在公路两侧的广告牌以及军事机关门前的防爆墙上,他已故的父亲哈菲兹·阿萨德以及哥哥巴塞勒·阿萨德(Bassel al-Assad)中将的照片会和他并排出现。巴塞勒是现任总统的长兄,也是最初被选定的政权接班人。如果不是他那辆超速行驶的梅塞德斯轿车在1994年1月21日清晨意外撞上大马士革机场高速路的隔离墩,使这位31岁的将军当场身亡,最初无意从政的巴沙尔或许会成为某家大医院的院长。但他最终按照父亲的指示转入了军旅,并在2000年6月父亲去世之后接掌了党政军大权。为了让彼时尚不满35岁的巴沙尔合法地参加2000年秋天的总统选举,人民议会修改了《宪法》第83条,将候选人的年龄下限调低到了34岁。这也是1970年之后叙利亚第一次最高权力轮替。

摆在这位新总统面前的,是一个正在迅速走向失灵的控制型经济体。整个80年代,由于国际油价低迷以及对以色列的战争开支水涨船高,叙利亚的GDP总量和人均收入不升反降,进入了衰退状态。经过90年代初的改革,尽管一度出现了势头强劲的复苏,但外债高企、腐败横行、国企运行效率低下的状况始终不曾出现根本性好转。巴沙尔基于理智的考虑,决定发起被称为“大马士革之春”的经济自由化改革,并通过自黎巴嫩逐步撤军来减轻财政负担。然而始于老阿萨德时代的隐性寡头体制,已经决定了私有化的真正受益者仅会是少数阿拉维派精英——仅总统的表兄拉米·迈赫卢夫(Rami Makhlouf)一人就掌握了叙利亚电信集团、沙姆控股、珍珠航空等数十家大型企业的实际控制权,并与来自海湾国家的投资者分享红利,身家一度超过60亿美元。兴师动众的经济改革,最终却造成贫富分化进一步加剧,50%的民众生活在贫民窟中,困顿不堪。

不幸之至,和阿拉伯世界许多其他国家一样,叙利亚在上世纪80年代迎来了一波出生率爆炸。从1981到2000年,全国总人口由905万飙增到1632万,GDP总量却只增加了11.8%。那些出生于80年代的年轻人、尤其是逊尼派穆斯林,到2011年前后恰好步入劳动力市场,却发现平均要花4年才能找到第一份工作。到“阿拉伯之春”爆发前夕,叙利亚全国总体失业率高达30%,有30%的居民生活在官方划定的贫困收入线以下。而政府对连续5年的夏季旱灾救济不力,又造成130余万农民被迫涌入城市就食。从这个意义上说,2011年春天开始的全国性政治危机以及随之而来的内战,更像是对国家治理失能的报复性反噬。

在后“冷战”时代的全球分工体系下,并非每一个政权都具备将其适龄劳动人口转化为经济“红利”的能力。在过度偏执于军事扩张和输出影响力的上世纪90年代,叙利亚错过了全球劳动密集型产业第三次发生转移的机遇。过剩的青壮年人口源源不断地从农村涌向城市,却察觉并不存在足够充分的就业机会,然而其数量的增长已经超过了严重老化的基础设施所能承载的极限。

在大马士革停留的一个夜晚,我在老城边缘的一家水烟馆和巴勒斯坦商人阿巴斯聊起了天。阿巴斯是1967年“六月战争”的遗民,从耶路撒冷逃难来此,转眼已是半个世纪。“我的四个儿子分别在荷兰、比利时和美国读完了大学,将来也会留在那里。”他告诉我,“但我本人只能永远留在叙利亚这个寄居地。1948年逃离巴勒斯坦的阿拉伯人拿的是殖民当局颁发的护照,1995年之后生活在加沙地带的阿拉伯人能申领新的巴勒斯坦国护照,唯有我们这一代人被遗忘了。而我怎么也没有想到,收容了我的叙利亚有一天竟也会遭遇同样的命运。”

类似阿巴斯这样的巴勒斯坦流亡者,在叙利亚足有50万人之众,他们是老阿萨德时代“大叙利亚”理想的最后一批受惠者。相比困坐在黎巴嫩难民营中、无法平等就业和读书的那些巴勒斯坦同胞,他们在叙利亚的境遇一度要好得多。然而半个世纪之后,叙利亚人却不得不开始向他们的巴勒斯坦食客学习如何当难民——根据联合国难民署(UNHCR)的统计,截止到2018年11月,战前叙利亚的2100多万人口中至少已经有563.75万在境外登记为难民,超过四次中东战争造成的巴勒斯坦难民之和。他们大部分会首先经陆路进入黎巴嫩和土耳其,稍事安顿,随后再寻求转赴经济较为发达的西欧和北美。不过平均5~6个人中才有一个能最终踏上欧洲的领土,大部分难民在土耳其和黎巴嫩就会被当地移民机关发现,送入临时搭建的帐篷群。这场持续了8年的战争,已经造成超过57万名战斗人员和平民丧生,760万人在国内流离失所,为现代叙利亚持续一个世纪的奋斗和挣扎添上了发人深省的一笔。在离开大马士革之前,记者胡马赫·谢赫·阿里(Hummam Sheikh Ali)告诉我:“我们叙利亚人花费了几十年时间,才认清一条简单的真理:国家首先应当致力于改善它自己人民的生活,而不是从事那些过于不切实际的宏伟事业。然而一切都太晚了。”

(感谢Eugene Rogan、Robert F.Worth为本文提供的帮助。参考资料:Robert D.Kaplan, Eastward to Tartary:Travels in the Balkans,the Middle East,and the Caucasus;Janine di Giovanni,The Morning They Came for Us:Dispatches from Syria;Radwan Ziadeh,Power and Policy in Syria:Intelligence Services,Foreign Relations and Democracy in the Modern Middle East;Daniel Pipes,Greater Syria:The History of an Ambition;王新刚等:《现代叙利亚国家与政治》;王霏:《叙利亚现代民族国家构建研究》等) 阿拉伯贝鲁特大马士革阿拉伯之春叙利亚政府军民族独立历史政治叙利亚的局势中东局势叙利亚阿拉伯民族中东国家经济阿萨德历史主义叙利亚总统