两种“俯瞰”

作者:唐克扬 纽约俯瞰平面图(弗雷德里克·圣·弗洛里安 绘)

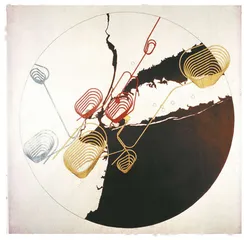

纽约俯瞰平面图(弗雷德里克·圣·弗洛里安 绘)

现在恐怕是“建筑图”的最后黄金时节。计算机制图因为有了人工智能的帮助,很快,就会全面超过人类所能达到的复杂性和精确性了,电脑的绘图和“自动”设计搅和在一起,愈发令人莫名倾倒。

明显的现象,就是今天的很多建筑学生已不会用手画图了,而且不知比例尺,这与过去的空间设计能力的教育养成方式相去甚远。我曾去过四川李庄的中国营造学社旧址,在其中你可以想象当年不多的几位研究者,是如何用简单的作图工具勾勒出中国建筑史乃至中国建筑学科的大概样貌的,一切,都神奇地浮现在一张与人手和身体有着亲密关系的图板上。这过程具有某种神圣感和唯一性,今天,它们正在为看不见的“运算能力”所代替。

“画”(picture)和“图”(drawing)曾经是不大一样的。前者俘获你的眼睛,后者却显示出心智的力量。漂亮的照片毕竟只是后事,一丝不苟的传统建筑制图者令人敬畏,如果不是凑近了看到图中的微小瑕疵,很难想象这些细密的线条完全是用手绘制的。有时候,除了尺子之外制图者也借助一些小工具来完善图纸,比如能够画出特定形状的制图模板,或者凸显了线条或是平涂质感的粘贴材质。在那个年代里这些小配件价格不菲,而且本身也像工艺品一般,需要使用者的无限耐心。

也许正因为这样,在没有计算机的年代里,这种煞费苦心的“图”的特殊意义才值得多加回味。有些建筑图本身就是悦目的,但是它们并不仅仅可“看”,它们也是说理的精确图解(diagram)。“平面图”(plan)的另外一个意思,正是“计划”和“规划”。

“人”在何处

稍微有些常识的人会认出来,面前这张着色的平面图,画的正是纽约市:尖尖宛如手指般伸入海洋的是曼哈顿岛,最上面的一条细水道切断了它和三角形大陆的联系。两条河流,哈德逊河和东河夹持着曼哈顿的东西,右边如同肥大舌头形状的是长岛,隔着大河的另一端人们看得见新泽西州。“平面图”也是一张去除了几乎一切多余信息的“地图”,富有色彩构成的意味,也可以作为卧室墙壁上的装饰画。

唯一使人费解的,是附加在平面图上的三枚“曲别针”一样的物件,这三枚不同颜色的“曲别针”不是简单两曲,而是多重的回旋,一端连接于地图上的同色圆点,它们显然是立体的,在地图的上方彼此交叉,赋予了后者原本不具备的三维含义,也让先前显得平板简单的地图莫测高深了。在建筑师自己解释之前,很少有人能猜到他画的是什么。

这幅意图不明的“平面图”的作者、奥地利裔美国建筑师弗雷德里克·圣·弗洛里安(Friedrich St.Florian)没什么名气。可是哪怕只是去过华盛顿旅游的人,其实都见过他的建筑作品,它是位于大草坪西端,和林肯纪念堂隔着水池对面相望的第二次世界大战纪念碑。那座又似建筑又像景观的纪念碑倒是清晰易懂,它明显借鉴了提沃里的哈德良别墅的样式,构筑无分“内”“外”,围成一圈的纪念柱式,罗马墓园享室般的小亭,加上现代手法简化了的喷泉水景,拼凑出一座没有围墙但限止清晰的露天神殿。圣·弗洛里安有这样的趣味并不奇怪,因为他曾经长期主持罗德岛设计学院在罗马的荣誉交流项目,但是把显见的建筑作品和如此抽象的建筑图联系在一起,可就要费一番周折了。

圣·弗洛里安,一个毕生并没有盖出太多建筑的建筑理论家,其实是在帮助你看到纽约上空“看不见”的东西。伏尔泰有一部很有名的小说,叫作《小大人》(Micro Megas),他说的是一个700万英里周径的塞鲁斯星球——比我们的地球大了2160万倍,上面的人都有12万英尺高。巨人如此之大,以至于它们在地球上根本看不到人类的踪迹。同样,模拟着塞鲁斯星球人眼光的圣·弗洛里安,在纽约的上空并不关注那些像针尖丛林一般的摩天大楼,他的笔下,没有一根线条是关于那些骄傲如孔雀尾巴一样的建筑的,他看到的是另外一种“大个子”的活动轨迹。

你拿到这张图的时候,会和我有一样的迷惑,“人”在哪里?

无独有偶,对纽约的城市发展持有批评意见的建筑师弗兰克·莱特,在他的一个展览中引用纽约照片的时候,也发出了这样的评语:人在哪里?莱特的照片里满满都是摩天大楼的剪影,它们是20世纪上半叶纽约的象征,但是人的存在和这种新的世界尺度显然是矛盾的。最初的高层建筑给人的印象不是它们挺拔的身姿,而是“(仰头看的时候)帽子都掉了!”。事实上普通人站在大街上根本都看不见这种巨型人造物的全貌——我们以为我们能“看见”,其实是一种错觉。

这种错觉发生的机制恰好是圣·弗洛里安的“建筑图”中隐藏的奥妙。

原来,他画出的是纽约的三个机场——图中的彩色圆点,分别是皇后区最初建成的拉瓜迪亚机场(红色),位于长岛上的约翰·肯尼迪机场(黄色)和在新泽西州的纽瓦克机场(灰色)。至于从圆点盘旋而出的螺旋线,则是三座机场的客人在空中巨大的“舞池”中跳起的狐步舞。我们完全可以设想这样一幕戏剧性的场景:名叫纽瓦克的少女首先入场亮相,两个回旋博得了宾客的一片掌声,而拉瓜迪亚和肯尼迪这对舞伴暂时未急着入场,待到纽瓦克让出了位置,二位才迂回一番依次入场,三个精彩的回合一唱一和,顾盼生姿,于是在空中画出了只有建筑师才能理解的美丽图画。

即使算不上特别精确的航迹模拟,它还是说明了空中交通运营最基本的法则,尽管看不大见,每架飞机的飞行都精确地受制于空间中划分的“通廊”;尤其是在起降的时候,大多数航班不会直奔自己的目的地,而是需要遵从塔台的指令,在最合适的时机,找到冥冥中那个肉眼不可辨的“进出口”。这样一来,空中的“大个子”构造了适应于它们自己“身体”的运动法则,定义了一种前所未有的城市空间观念,就像停车场的车辆需要等量尺度的回旋空间,它所遵循的轨迹一定不是直来直去的。令人吃惊的是,尽管飞机本身的尺寸并不超出人们的理解范围,但是就像一只蚂蚱能跳到几十倍于它们身高的距离外,这些新的机器生灵闹出的“动静”,相对来说要比一个运动场上的足球队员要大得多。飞机在纽约上空“停等”的一个哆嗦,它就飞到了最远的曼哈顿上班族的通勤距离以外——直到我们看到了圣·弗洛里安的图解,我们才如此直感地理解这种现象的规模。

其实纽约本身就创造了这么一种错觉:我们以为我们能“看见”的一切。

“看”与“知”

人的视觉发生意义通常需要的“凝视”(gaze),在20世纪初期纽约的例子里开始失效了。靠程序(program)而不依赖形象构造城市,人们开始把整个城市当作一个“物件”,它的颗粒如同马赛克一般斑驳,只有整体才有意义。在大家误认为自己已经把握了城市全体性的图景的同时,也把“人”置于一个尴尬的境地——他们,毕竟不是塞鲁斯星球人。这不是“上帝之眼”的功劳,就像16世纪的版画家虚托的威尼斯“俯瞰图”一样,这是飞机视角下真正的“俯瞰”。一般来说,只有高山上才能有这样的视觉经验,但是和航拍的效果又不可能完全一样。毕竟,登高的视角不大会是垂直往下并且如此接近城市上空的。所以,过去的任何城市“全图”并不是等价人类经验的“看”,而是一种根据规划原则的假想,就像半空中并不存在的飞机航迹一样。

但是航空摄影改变了这一切。从热气球旅行的诞生,直到林白飞越大西洋的壮举,我们很难忽略,其实现代大都市的成长正是伴随着这样一种新视角的诞生——并不总是前者才导致后者,有时候也可以反过来。帝国大厦刚刚建成不久,最新式的飞艇“兴登堡号”盘桓于它的塔尖的画面就已经登上了杂志封面。这并不是异想天开,就像一艘巨船等待着进入繁忙的海港,“天空之城”的意象呼之欲出。

从空中看到的一切具有两面性:一方面,诞生了一种新的人类意识,整体地打量人类家园的眼光,眼睛变得空前重要;另一方面,因为“看”得如此轻易,在取消了某某“全图”所具有的神性含义的同时,貌似直观的空间图解也变得如此富有欺骗性——它消解了它本身需要捍卫的东西。

城市,甚至构成它的理念,真的可以“看到”了。

在此之前,能与圣·弗洛里安的“建筑图”相提并论的只有印第安人的大地图画,比如秘鲁的纳斯卡线条(Nazca Lines),在20世纪中期人们从飞机上看到它们之前,只有爬上山巅才能看到这些类似花朵、动物、人形的线条。很难相信,古代印加人不是为了外星飞行器降落的方便,而是用一种纯属假想的方法模拟出这种图案的。毕竟,在那时候,没有多少视点可以方便地看到这样的图案,乃至于用于指导建造它们。翻山越岭,不辞辛劳地在大地上“切割”出一幅实际上看不到的图画,如果不是一只看不见的大手在操作,让一双半空中的眼睛打量,又是为了什么呢?

只有理解这种“看”与“知”并存之难,只有意识到不同语境中人和环境的不同态势,你才会真正感叹,今日在平面图上就草率决定城市的未来是多么不可思议的事情。在过去的绘图者手中它只是“理论上如此”的东西,需要仔细斟酌,在我们的绘图屏幕上却打开了一扇后门通往现实——不仅是反映现实,而且它也改造和抹杀现实。要知道,航空摄影没发明多久,它就变成一种军事工具,两次世界大战中,搭乘在战斗气球和飞行器上拍摄的照片广泛地用于确定轰炸目标,以及评估轰炸对于目标造成的破坏程度。人们是如此相信他们从这些照片上发现的一切,只是因为它们看起来似乎非常直观,不可能“骗人”——不过一直到最近,侦查照片还都摆出那样的乌龙,比如从Google Earth照片上不断“发现”的马来西亚航空失事飞机残骸。毕竟,航空照片从来都不是基于一种常“人”的角度,它总是过滤和添加了一些东西。

飞机作为技术化的社会组织形式(Technological Society)中的一部分,比什么都更好地揭示出了这种新的“看”与“知”的关系:所见确实不只是所得,航空照片里的人类建成环境,只是有时候“碰巧像”它应该有的样子;很多时候形成它的逻辑正好与之相反,并不直观,就像不同视点看盘山公路就不大理解汽车为什么不能直达目的地。

考纳(James Corner)和考斯格罗夫(Denis Cosgrove)说航空照片“不仅反映了既得的现实,也是一种观看和行动的方式”,这种方式主要依赖于大地景观“量度”(measure)所反映的尺度和工具。在一个高度技术化的社会里,我们如何理解和改造自然环境,实际上基于各种各样的“机制”——譬如飞机的飞行特点,但它也取决于更不直观的社会经济制度、生产交换方式等等,并且彼此累加影响。比如以土地投机发家的纽约的窄小区块,就和早期美国中西部授田的那种鱼鳞错列的六英里完全不同,同样,高速公路组成了前所未有的交通网络,极大地改变了古代中国人和罗马人就开始使用的那种方格网状的城市布局。对于那些并非专业人士的人而言,他们更容易被他们看到的简洁、有效的形象所俘获,同时忘却了耽溺于这种“机制”导致的危险一面:每一种这样的机制,都是一座新的技术的“巴别塔”。

这一切,肯定不是最初从空中“发现”我们家园的那些先驱者所能尽见的。相反,人们第一次看到这种“全部的真相”,感到的只会是一种打开无限可能的欣悦,而不是“人在何处”的困惑,就像看到《全球目册》(The Whole Earth Catalog,它的编撰者也是乔布斯的偶像)的封面上出现的那张经典的地球照片时一样——如果这种说法仍然使你感到陌生,看看你的微信启动图片吧。

安东尼·德·圣-埃克苏佩里(Antoine de Saint-Exupery),《小王子》和《夜航》的作者,也是一位资深的早期飞行家。他同样被这种高空看到的图景所打动,但他也看到了这种图景的两面性,和我们面对的挑战:

传递邮件,传递人声,传递闪耀的图像——正如过往的世纪一样,本世纪我们最高成就的唯一目标,依然是让人们能够团聚在一起。 平面图俯瞰建筑