少看书多看花

作者:三联生活周刊 文/肖遥

文/肖遥

正准备下单一本写法国大革命的历史小说,忽一眼瞥见底下的评论是“这翻译简直逼得人元神出窍灵魂暴走”,翻译问题不是不能解决——读英文原版,或者多读几遍,这种解题式跨栏式阅读也有好处,让人不得不放慢速度,细细领略慢慢琢磨。阻拦我阅读的不是翻译,是春天。春天里,人无论如何也很难坐下来读这本连书封都聱牙诘屈的“现代笔触重现大革命风起云涌,庞大野心实现文学与历史联姻”的书。春天应该读类似李渔《闲情偶寄》之类的书,最好坐在窗前,外面还有一树花,开得或天真烂漫或嬉皮笑脸。

这么一想,我就已经坐不住了。朋友圈里已经充满了春天的讯息。约看花的朋友说“春天必须勤快,勤快看花,中午在周围转了转,盛开的只有山桃和迎春,连翘有了花骨朵,蓄势待发,海棠长出了嫩叶,玉兰裹在壳里,榆叶梅还没动静,柳枝日益婀娜,绿得深重了些,见树下扔着带芽的新柳枝,有些不忍,带回去生在水里”。有人已经准备把春天请回家,“挑几盆花来养,不是让它们来装点春天,而是我和它们一起来过春天”。还有人调侃:“所有的风,春天是最忙碌的,它既要‘东风无一事,妆出万重花’,又要被嗔怪‘东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔’,一个春天就把东风给累死了……”

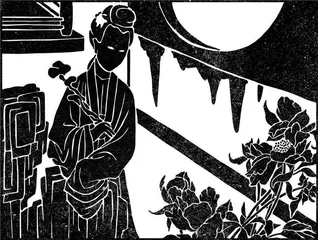

每天上班步行会穿过一个大学的花园,园子就是一个小型的春天,今天远远看到园子里开着大团大团的红花,心里一惊,难道这么快春天就要“姹紫嫣红开遍”了吗?赶紧掏出手机打开识别花的软件,得知这种花叫“杏梅”——想来梅终究还算是寒冷时节的花,意味着春光才刚刚开始,就放心了。难怪庭院里观花,会令古典时代的小姐们生发出“良辰美景奈何天”的幽怨,在现代人看来,这种婉约惆怅的情绪难免有些不健康:爱一个人“心底里开出花朵”也就罢了,何必要低到尘埃里?爱可以辛苦,但委屈求不了全。

尤其在我们这个四季分明的西北城市,民风粗犷——爱就赴汤蹈火,不爱了就挥手自兹去萧萧班马鸣,送花就送爆米花,看花就看山野花。三月份看花一定要去东山,山谷里有大片大片的桃花杏花梨花,远远看去,看不到它们的脆弱敏感,只是被奔涌的花瀑和花海所震撼,即便零落成泥落红成阵也很壮观。四月份南山的紫荆花才是春天的正剧,在翠绿的山涧里一丛一丛明媚鲜艳,令人联想到“繁花似锦”“春风十里”之类的词。蓝田日暖的时候,白鹿原上错落的油菜花田里开满黄花,随时扭头往车窗外看,都像悬着一幅巨型油画。

花期通常都很短,每个周末都去看也看不完所有的花。这种追着去看的看法,类似古人的长亭送别,一程一程地目送,尽管知道春天头也不回地离去,却不会有病态的感伤。毕竟,当你站在山巅,看远方的城市里滚滚红尘,山涧里滔滔红瀑,这种对比令人恍然但不怅然,蓬蓬勃勃绽放着的野花,就像健康强壮的爱情,这种爱情是平等的,犹如那位豪放派词人唯一一句写爱情的词句,“我看青山多妩媚,料青山见我应如是”。 生活圆桌看花