刘震云:幽默可以是一种生活态度(9)

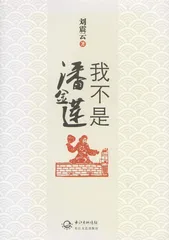

作者:朱伟 我是躺在火车卧铺的上铺,在昏暗的灯光下,用三小时读完的《我不是潘金莲》。这大约是最适合阅读,最好读的小说了。那是2014年的春天,三联书店组织去邹韬奋的故乡,筹备纪念馆。那正是每个百姓都经过启蒙,懂得了维权,“维稳”压力使各级政府捉襟见肘、焦头烂额之时。刘震云抓住了这个社会敏感点,将这种哭笑不得推向了极致。

我是躺在火车卧铺的上铺,在昏暗的灯光下,用三小时读完的《我不是潘金莲》。这大约是最适合阅读,最好读的小说了。那是2014年的春天,三联书店组织去邹韬奋的故乡,筹备纪念馆。那正是每个百姓都经过启蒙,懂得了维权,“维稳”压力使各级政府捉襟见肘、焦头烂额之时。刘震云抓住了这个社会敏感点,将这种哭笑不得推向了极致。

这部小说的结构太有意思了:主体是两个“序言”,“那一年”与“二十年后”,是实际的正文。被标为正文的“玩呢”,其实只有三千字,是个戏谑、反讽的尾声。两个序言,第一个写乡村妇女李雪莲的诉讼如何步步升级,芝麻怎样变成“西瓜”,蚂蚁怎样变成“大象”的。那年李雪莲29岁,刘震云将她诉讼的缘由绕了个圈子:她要跟丈夫秦玉河离婚,手里却已经拿着离婚证。她本是为了与秦玉河生二胎而假离婚,假离婚的目的是为了保秦玉河。却没想到,等她把孩子生下来,秦玉河却钻了这空子,与开发廊的小米结了婚,假离婚成了真离婚。李雪莲诉讼由此带来的麻烦是,她希望法院判他们当年是假离婚,却没有证据,还涉及到计划生育政策。法院要靠证据定案,当年办离婚手续的民政助理的证词一清二楚,李雪莲便成了一面之词,所以,一审,轻易就败诉了。

这部小说的好看在于,层层发展都是戏剧化,却又都在情理中,表现出极端的典型性。李雪莲是个执拗的妇女,不懂法律常识。她败诉了,却认为是审判员王公道办案不公正,就找到庭长董宪法,告王公道判错了案子。董宪法没把这当回事,她就找到法院院长荀正义,诉状又加上了董宪法“贪赃枉法”。荀正义认定她是“刁民”,让她滚,她又拦了县长史为民的车,案子成了四桩。史为民不解决,她就到市政府门前静坐了。如此层层升级,她的离婚案就涉及了各级官员,从法院院长、县长到市长。这第一个序言的高潮是,她到了北京,通过在酒店里给人大代表做饭的中学同学赵大头,阴差阳错,竟混上了人大代表的车,随人大代表混到了人民大会堂门口,掏出诉状,被按倒在地,又恰好遇上好心的“领导人”的秘书。“领导人”参加这个省的讨论会,就以此事件,借题发挥,批评各级干部不问人民群众疾苦,背离了为人民服务的准则,将百姓“逼上梁山”。李雪莲因此就有了《杨乃武与小白菜》中“小白菜”的称呼,身份彻底逆转过来——省委书记揣摩“领导人”的意图后,将李雪莲所告涉及的各级不作为干部全部撤职。最后,连他自己都因此终止了政治生命。

这部小说的好看在于,层层发展都是戏剧化,却又都在情理中,表现出极端的典型性。李雪莲是个执拗的妇女,不懂法律常识。她败诉了,却认为是审判员王公道办案不公正,就找到庭长董宪法,告王公道判错了案子。董宪法没把这当回事,她就找到法院院长荀正义,诉状又加上了董宪法“贪赃枉法”。荀正义认定她是“刁民”,让她滚,她又拦了县长史为民的车,案子成了四桩。史为民不解决,她就到市政府门前静坐了。如此层层升级,她的离婚案就涉及了各级官员,从法院院长、县长到市长。这第一个序言的高潮是,她到了北京,通过在酒店里给人大代表做饭的中学同学赵大头,阴差阳错,竟混上了人大代表的车,随人大代表混到了人民大会堂门口,掏出诉状,被按倒在地,又恰好遇上好心的“领导人”的秘书。“领导人”参加这个省的讨论会,就以此事件,借题发挥,批评各级干部不问人民群众疾苦,背离了为人民服务的准则,将百姓“逼上梁山”。李雪莲因此就有了《杨乃武与小白菜》中“小白菜”的称呼,身份彻底逆转过来——省委书记揣摩“领导人”的意图后,将李雪莲所告涉及的各级不作为干部全部撤职。最后,连他自己都因此终止了政治生命。

第二个序言,李雪莲因此就成为了各级官员头痛的对象。一层层的干部都被处分了,她的案子却因法律依据推翻不了,这20年,她就成了告状专业户。各级政府就被这个农村妇女给拿捏住了,荒诞更升级。这个序言写,20年后,李雪莲49岁,头发花白了。本来,这一年,她决心不告了,原因也荒诞:因为她问了与她相依为命的牛——“二十年来,世上这么多人,没人信我的话。过去我问牛,该不该告状,牛说‘该’,我就告了;今年又问牛,牛不让我告了,我也就不告了”。但她告诉各级官员,官员们却都不敢相信她的真话。这些官员还是从法院的王公道始。王公道20年前受了处分,现在熬成了法院院长。他安抚了李雪莲20年,“光猪腿就送了十七八条”。从王公道到县长郑重,再到市长马文彬,因为不信,郑县长要李雪莲写保证书,马市长派了警察监视居住,就又激发了李雪莲决心要在“两会”期间闯北京的意志。这小说要表达的悲剧是,无法用法律解决的家庭纠葛,使一个本来勤劳善良的乡村妇女,用牺牲20年好好过日子的代价,使告状变成了日子,精疲力竭,“人没累死,心累死了”。各级政府对此却无能为力。最后,直到秦玉河遇车祸死了,李雪莲的上访才失去了意义,一场“维稳”的持久战,才使双方都变成了笑话的20年。第二章的结尾,李雪莲没了申冤对象,一顶“潘金莲”的帽子却是戴在头上,摘不下来了。她想找个地方寻死,却“死无葬身之地”。刘震云写她出城走进一个桃林里,要上吊,却给承包人抱住了。承包人对她说:“要真想死,你到对面坡上,那里也是桃林,那个承包的,是我对头。俗话说,别在一棵树上吊死,换棵树,耽误不了你多大工夫。”“听到这话,李雪莲倒‘噗啼’笑了。”

这小说的黑色幽默,其实都在文字功底上。刘震云将潘金莲对应李雪莲,就为突出这幽默的辛酸。它本是从秦玉河嘴里说出来的,秦玉河说:“要说跟人胡搞,我早吃着亏呢。新婚那天晚上,你都承认跟人睡过觉,我咋觉得你是潘金莲呢?”李雪莲告状,因此就为了证明她不是潘金莲。荒唐在,这潘金莲,本无法证明,终却又变成可证实的。第二章,赵大头伪装帮李雪莲逃跑,在路上与李雪莲有了性关系。李雪莲无意中发现,赵大头其实出卖了她,以她换儿子的工作,这就使她真成了“潘金莲”。刘震云这样写她的心理:“她二十年告状的原因之一,就是秦玉河说她是潘金莲。过去二十年不是潘金莲,如今让赵大头上了身,倒真成了潘金莲。”

刘震云自己得意的,就是这部小说的结构:第一个序言写因,第二个序言写果。他说:“序言一,李雪莲一级级找各级官员,芝麻变成西瓜;序言二,反过来,各级官员找李雪莲。正文的三千字,则是写因李雪莲下台的官员,用李雪莲的方法,达到了千里打一场麻将的目的。”

这个下台官员,就是原来的县长史为民。刘震云写他下台后,在县城里开了一个饭铺卖连骨熟肉;与三个固定的牌友,一周打一次麻将。这个史为民去给姨妈奔丧,腊月二十七在北京买不到车票,赶不回家打一周一次的麻将。偏偏牌友中有一位查出了肿瘤,有可能是“大难之前,最后一回搓麻将了”,这位牌友曾救过他的命。史为民急中生智,在车站广场举了个申冤的牌子,就被警察按倒、遣返回乡了,在火车上还睡上了列车员腾出的卧铺。这当然是虚构,却完成了辛辣的讽刺,那是一个政府还软弱的时代。最后,史为民的解释是:“当年撤我的职,就是世界上最大的冤案;二十年来,我该天天上访。”遣返他,于是就名正言顺,成了他要“翻案”。因为,“一件严肃的事,可不能让它变成笑话”。这也对应了李雪莲的20年。这小说的好处,其实都在刘震云叙述的功夫上,也因此,冯小刚将它改为电影,其实是做了件傻事——它的情节基础其实是虚浮的,电影无法表达文字的功夫,李雪莲就成了个道具。虚的变成实的,实的变成虚的,读过小说的人看电影,原有的忍俊不禁便都没有了,处处只感到累赘,可惜了小说里原有的蕴含。(待续) 刘震云李雪莲80年代