侯世达:为人类智能辩护

作者:蒲实 “我”是什么?

“我”是什么?

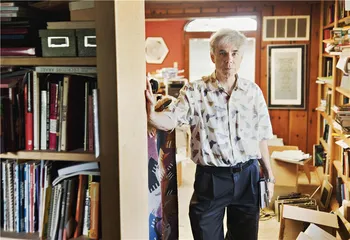

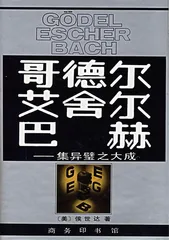

2018年4月,北京的一次晚餐圆桌上,侯世达与莫大维、郭维德聚到了一起。他们举杯庆祝20多年后的这次重逢。40年前,在印第安纳大学还是一名青年教师的侯世达写了《哥德尔、艾舍尔、巴赫——集异璧之大成》这本即将轰动计算机科学界的“神书”,莫大维、郭维德是中文版的译者。饭桌上,有一点温和宿命论的侯世达向我们讲述了一个书与人、人与人相遇的故事。

这本书刚刚问世时,最早出现在他所在的布卢明顿小城的书店里。当时也在布卢明顿的莫大维走进那个书店,店员正好打开了装着那本书的盒子,莫大维从盒子里拿到了世界上第一本《集异璧》。在回家的路上,买到那本书的莫大维与侯世达相遇了,两个陌生人的友谊由此开始。1981到1982年,两人去了波士顿,待在麻省理工学院的人工智能实验室,与数学家、计算机科学家马尔文·敏斯基(Marvin Minsky)成为好友。那是人工智能起步之时,侯世达和敏斯基都被视为“人工智能之父”。一天,他们三人去一家中餐厅吃饭,莫大维发现他可以阅读一些菜单上的中文,很激动。之前侯世达也学了一些中文,由他教了莫大维一段时间,两人决定再次学中文。到1985年,侯世达从访华同事那里得知,北京大学正在组织人翻译他的书。于是,莫大维来到中国,成为《集异璧》翻译小组的一员。中译版大获成功。很多今天从事人工智能的人,当年都受到了它的一些启发和召唤,奉其为圭臬。

30多年过去,侯世达又不断地写了很多书,其中包括与美国哲学家、心理学家丹尼尔·丹尼特合著的《心我论》(The Mind's I),以及已有中译版的《我是个怪圈》(I am a Strange Loop),探讨“我”的意识是怎么一回事。这次来北京,是因为他的新书《表象与本质:类比,思考之源和思维之火》中译版即将在2019年1月面世。在这本书里,他以大量认知科学的案例来论证“类比是人类认知的核心”这个观点:正是人类大脑多年来不知不觉形成的一长串类比,赋予每个概念生命,让我们得以通过已知的旧事物来理解未知的新事物。

30多年过去,侯世达又不断地写了很多书,其中包括与美国哲学家、心理学家丹尼尔·丹尼特合著的《心我论》(The Mind's I),以及已有中译版的《我是个怪圈》(I am a Strange Loop),探讨“我”的意识是怎么一回事。这次来北京,是因为他的新书《表象与本质:类比,思考之源和思维之火》中译版即将在2019年1月面世。在这本书里,他以大量认知科学的案例来论证“类比是人类认知的核心”这个观点:正是人类大脑多年来不知不觉形成的一长串类比,赋予每个概念生命,让我们得以通过已知的旧事物来理解未知的新事物。

那天的餐桌上,这本新书的译者之一、印第安纳大学图书馆管理员刘健与莫大维坐在一起。与《集异璧》一样,这本书是由一个“翻译小组”集体翻译的。侯世达提出了一个完全不同于严复的“信达雅”翻译标准的理念,希望译者能够创造性地把英文文本“移译”(Transculturation)到中文语境中。这种“不正统”的翻译方式实际是巨大挑战。

侯世达生于学术世家。他的父亲罗伯特·霍夫史塔特(Robert Hofstadter)是1961年诺贝尔物理学奖得主,小侯世达是在斯坦福校园里长大的。他在大学里学数学,博士学物理学,但他后来成为了一位认知科学教授。小时候他疑惑的问题很有趣。比如,他试图理解自己调制出来的双关语,理解自己发明的数学想法,弄清自己梦到的一些奇怪类比,总之,他喜欢思考自己的思维。他还常想,如果他是个女孩,以另外一种语言为母语,是爱因斯坦,是只狗或猫,抑或是只鹰,甚至是只蚊子,会是什么样的。其中还有一些对灵魂的追问,比如,“为什么我的灵魂在我的身体里,而不在别人的身体里?”8岁时,他想象自己是“没有重力的中微子”,漂浮于宇宙间。他一直感到自己是一种愉悦的存在,直到12岁时,他3岁的妹妹被确诊无法说话,阴影开始笼罩于他的家庭之上。

十几岁时,侯世达偶然间在书店读到哥德尔不完备定理的证明,非常喜欢,他的父亲把他引向对这个定理更深的理解。哥德尔的证明与思维和意识有很大关系,侯世达从中发现了“自指”的秘密,也就是“可以以什么来打量和环视自己的东西”。也是在那个时候,他学会了编程。在斯坦福大学破旧的“栎木学堂”昏暗隐蔽的地下室里,他在斯坦福当时唯一的那台电脑巴勒斯220上,陷入了对数学抽象结构和数理逻辑的痴迷中。青春期的他深信,经由数理逻辑,我们可以瞥见人类思想隐匿泉眼的深处。那个时候,他也常与小伙伴一起,用自命不凡、花哨的语言写长文章,用以探索“意义”与“胡说八道”之间的界限。

大学他学完了数学,去读物理学博士。他告诉我,他最初接触到的是20世纪20至30年代的量子力学,“很美”。然而,27岁时,他感到他所学的物理学的很多事情正在失去原来吸引他的那种简洁美感,与他过去在物理其他领域学到的东西很不相同。特别是粒子的混乱状态,让他感到很疑惑。“有很多模糊的东西,与美一点关系也没有,过于复杂。”他告诉我,“太多随机的东西,失去了连续性,无法通过类比相互联系在一起,显得极为任意。那是很令人失望的感觉,我期待中的美并不存在。”这与他一直以来所设想的物理的模样大相径庭,“很丑陋”。他拒绝学习这种物理,于是背过身去——就像20世纪八九十年代人工智能的行进方向完全悖离了他的设想,以远超他想象的速度发展,并出现了关于“奇点”的预言,他无法接受这样“丑陋的未来”一样。就这样,在与哥德尔不完备定理相遇10年后,他重新回到了哥德尔的证明上,回到了青年时代的想法。他的博士论文是蝴蝶分形图案,然后他去了印第安纳大学。在那里,他有一个“流动类比研究小组”(FARG),做感知计算模型。

作为一位认知科学家,侯世达30多年来一直钻研人如何思考:建立类比推理与创造力的计算模型,观察记录各式各样的认知错误,收集归类与类比的各种范例,研究类比在物理与数学中的核心地位,分析幽默的机制,推敲概念创造与记忆提取的方式,探索词汇、习语、语言和翻译的所有面向。早在《我是个怪圈》和《集异璧》两本书中,他就阐述过类比的重要性,《表象与本质》则是集大成的一本书。两三百年前,人类对大脑科学还一无所知,对感情、思想、神经元、神经系统、脑细胞等等所知甚少,也就难以真正地认识“我”是什么。当我们笑的时候,如何从神经系统的角度解释我们的笑容?当我们说“饿了”“复仇”的时候,其实非常浅层,意识之下发生的是什么?现在我们知道,大脑活动是意识的冰山以下非常深刻的部分。我们开始问:“人如何认识自己?”当我们说“我”的时候,它意味着什么?一个自我、一种意识能够纯粹由物质构成吗?如果不能,那你和我为什么可以在这里?如果能,我们又如何理解这令人困惑的存在?

在侯世达看来,人类的大脑在底层是混乱的粒子在沸腾,更往上一层是神经元的丛林,再往上,则是我们称之为“符号”的抽象网络,其中最中心和最复杂的符号就是“我”。“我”是一个置于我们头脑中的怪圈,符号和物理层面不断互动,符号就像具有了自由意志,具有了决定粒子运动的悖论性能力,从而颠倒了通常的因果链。他开始写《集异璧》时只有27岁,到了28岁,他完成了这本书的第一稿,还是用笔写在画着横线的格子上的手稿。在那个年龄,他已经领受了他那份“公平或不公平的痛苦、悲伤和道德上的灵魂追问”。到了写《我是个怪圈》时,他知晓了更多生活坚硬的一面。现在他开始变老,他说,变老就是变得“更加内向,更加自省,也许智慧了些,也许只是更忧伤了些”。他告诉我,很多人以为他是一个百科全书式、无所不知无所不晓的人物,或者以为他渴望和追求最高级别的抽象思维,但其实他认为自己“并没有在所有领域都有深刻的认识,只是对每个领域都有一些见解,并能看到它们的联系”,“这可能是我的这种自然倾向,最终成为了‘我’”。

翻译问题

翻译问题

2018年时,侯世达在北京的几场讲座和演讲中听起来都更像个语言学家。他总是在讲生活中很多听起来更具有语言学意义的琐事,比如,一个小孩子为什么会偶尔误用语言,说出“你的烟在融化”这样的话,或者“为什么爸爸在呼唤我时,总把我和妈妈的名字搞混”这类日常谈话中发生的口误——他有一个笔记本随时随地记录这些口误。《表象与本质》这本书里,他也事无巨细地罗列生活里那些看似琐屑、累计起来又很绵密的“类比”现象。比如,“狐狸吃不到葡萄就说葡萄酸”这个寓言故事在近10个生活场景中是如何被自如地应用和理解的。在北京,他用了整整一场讲座来讲翻译——其中将近一半的时间,他花在详细讲解王维的唐诗《鹿柴》有多少种英文译法上。他对中文和翻译的体悟已如此精妙,甚至将王维这首诗中第二句和第三句的第三个字“人”和“入”所具有的汉字形式上的对称性,都通过具有字母形式对称性的一组英文单词翻译了出来,令在场所有的中国听众惊艳。他私下里正在翻译杨绛的《我们仨》。不过他告诉我,他不确定自己是否已经真的读懂了杨绛在这本书开头所写的那个悠长的梦。

他如此不厌其烦地举例,其实是在讲,人类思维中有一个类似音乐中“动机”的东西,这个动机在一瞬间会产生无数个可以进行类比的变体,而与逻辑没有任何关系。就像字母“A”有很多种字体的写法,但所有这些变体本质上都是“A”。《表象与本质》这本书的书名,中文“本质”这个词对应的英文词essence,其在法语中对应的词是profondeurs,表示“深度”;而essence作为一个法语词,在英语含义中对应的词则是“燃料”——这个词在两种语言中“概念空间”的占位,本身就已体现出人类思维里类比的特质。

侯世达用大量时间来展示翻译王维《鹿柴》一诗的思维过程,其实是想解答这样一个疑问:机器翻译是可以兼容的吗?在这里,他说的“兼容”,是一种思维空间的重合——鹿柴是王维800年前在山中禅修时的别墅,我们如何通过翻译这首诗,真正地站在“王维的帕神农”里?就在那场讲座前不久,谷歌翻译刚刚测试了最先进的翻译机器人,其准确性让人们开始相信,人工智能的发展离自然语言翻译这个“AI的圣杯”更近了。然而侯世达认为,人工智能不是离“圣杯”更近,而只是走向了不同的方向。通过将王维的那首诗英译的过程细致展开,他意在阐明,“人类对一个词的理解,比机器对一个词的理解要宽广很多”,而这种“宽广”,就是那种思维活动在一瞬间发生的丰富类比空间——人类正是通过充满大量与情景、经验、人生阅历和情感相关的类比,将王维唐诗的意境移译到英语里的。

这让人联想到计算机科学中的“ELIZA效应”。这个效应大致说的是,人类在阅读计算机符号序列时,往往能读出这些符号原本并不具备的意义;而人趋向于以为电脑行为和人脑行为相似,仅仅依据计算机系统的输出,就把系统理解为具有“其控制软件完全不可能具有的内在素质和能力”,或者“以为输出反映了实际上不存在的更大因果关系”。侯世达曾经举过一个例子来说明“ELIZA效应”:当机器打出“谢谢”这个词时,看到的人会觉得这是机器在表达感谢,但其实它只是打出了一串事先编程好的符号串而已。

这让人联想到计算机科学中的“ELIZA效应”。这个效应大致说的是,人类在阅读计算机符号序列时,往往能读出这些符号原本并不具备的意义;而人趋向于以为电脑行为和人脑行为相似,仅仅依据计算机系统的输出,就把系统理解为具有“其控制软件完全不可能具有的内在素质和能力”,或者“以为输出反映了实际上不存在的更大因果关系”。侯世达曾经举过一个例子来说明“ELIZA效应”:当机器打出“谢谢”这个词时,看到的人会觉得这是机器在表达感谢,但其实它只是打出了一串事先编程好的符号串而已。

40年前,“AI”这个缩写词还未被“人工智能”独占,而是“人工受孕”(Artificial Impregnation)的缩写。侯世达对彼时方兴未艾的人工智能发生兴趣,纯粹出于对一种哲学目标的好奇。他说,他的动机是“理解自然”,搞清楚“什么是思考”这个问题。今天,人工智能已完全向商业用途的方向走去:它可以完成人类无法完成的、需要极其复杂计算的高难度任务,可以打败人类最好的棋手,很多硬件的进展也成为推动这种人工智能发展的无可阻止的动力,并且形成了“深度神经网络”,具有了“深度学习能力”。

《集异璧》出版后,侯世达曾被视为人工智能的先驱人物。然而,早在20世纪70年代参加了一个美国的人工智能大会后,他就转身退出了这股大潮。在此之前,人们普遍认为至少要1000年才能让电脑变得与人脑一样聪明,他原本期待的是一个漫长的进化过程;在那之后,商业力量开始推动朝“改善电脑智能”这个方向发展。“我觉得可笑。我不想成为一个让机器变得更聪明的人,但也没有阻止的权力。”他对如何改善电脑,使其在下棋上打败人不感兴趣。在他看来,这种具体任务导向的人工智能是非人的,“‘深蓝’用来打败围棋手的‘蒙特卡洛树搜索(MCTS)算法’,可以一秒钟在它的长链搜索树上长到300万个(进行300万次运算),但这不是人的思维方式”。AlphaGo的出现更让他沮丧。它是用模式(Pattern)的方式来进行深度学习的,与人的思维特质相距甚远。他认为,“人有白日梦,有憧憬,有激情,还有向未来驱动的能力和同理心,这些人的天性,机器都暂时不会有”。

40年前,在他写《集异璧》时,“还以为计算机没有什么不可以接近人类智能的,只是它的实现无限遥远,所需要的时间无比漫长”。宇宙经过演化,产生了“人”这样一种可以认识宇宙的生物,这是奇妙的;他期待着计算机也能成为这样的进化奇迹。他从未预料到,现实是,一切都来得太快。他对此感到悲伤;他未曾想过会目睹这一场“革命”,看到机器智能可以在某些方面超越人类却变为与人类智能根本不同的东西——“两条无限接近的平行线在可见的未来出现了交点”,这对他来说是一种丑陋的前景。他的声音在人工智能的商业大潮里早已不再主流和具有权势,但他的质疑仍然振聋发聩:“我们真的是在创造我们的‘继承者’吗?也许我们创造的将会是超越‘我们’的其他事物。设想一下,3000年后,谁将成为‘我们’?‘我们’还是通过人类的性爱活动所产生的那种人类吗?或是比我们更智慧的‘思维的孩子’,某种‘思考的实体’,从而成为另一种物质形态,‘我们’也因此成为另一种生物?”

侯世达把他的目光再次落在了语言上——语言是人类思想的载体。机器可以在垂直领域和解决特定任务上变得很强大,但在翻译语言上,他认为,机器无法企及人类,甚至连简单句子的翻译都无法真正胜任。“机器无法理解意义,它们所理解的语言从未与真实的物理世界发生过关联。只有人类对语言的使用是嵌入到真实世界的体验中的,所做的决策是实时、复杂和多维度的。”侯世达告诉我。在《表象与本质》中他写道,与电脑相比,人脑的确可以说是漏洞百出、无一是处。“在纯粹的逻辑推理任务中,设计精良的电脑程序几乎瞬间就能得出合乎逻辑的结论,而人脑则在大多数时候无法得出正确的解答。在处理大量知识时也是这样。看过几条信息之后人脑几乎饱和,而理论上讲,电脑可以存入无限量的信息。人类的记忆也是出了名的不靠谱,而电脑却从来不会忘记或扭曲某段记忆。人脑比电脑处理信息的速度也慢得多,特别是在复杂运算方面。”电脑能毫无误差地进行推理和计算,能处理庞大得难以想象的数据,无论隔多长时间都不会忘记已记住的信息,速度也快得惊人。无论是理性程度、可靠程度抑或运算程度,人类设计制造出来的电脑都把我们打得毫无还手之力。再加上人类的弱点,比如容易受情绪影响、容易分心、疲惫、五官感觉不准确等,人脑和电脑的差距愈加明显。按照这些标准打分对比的话,“智人”恐怕是应该被扔进垃圾桶的。

那么,侯世达为何还要为人类智能辩护?如何辩护?为什么他仍然认为,机器的思维还无法和人类相提并论——比如,为什么机器翻译的结果有时和语境并不能完全契合,失去了许多微妙的含义?为什么计算机的图像识别还限于某些狭窄领域?为什么搜索引擎能在数十亿的网页中找到包括词组“好人有好报”的段落,却不能找到以此为无形思想主旨的内容?他认为,人类的优势与我们“通过类比进行范畴化”的认知机制密切相关。正是这一认知策略,人类的思想才能做到虽然速度慢、不精确,但基本可信、相关,并且能够产生深刻的洞见和创造性。而电脑无论多么迅速和精确,“思想”(如果真的存在的话)都非常局限,经不起推敲。

通过对翻译过程的呈现,侯世达想重申那些已被我们遗忘的、人类智能的最重要特点。他向我们展示出,整个翻译过程都是一种情感的过程,充满愉悦和审美体验,“它是一种繁衍,而不仅是阐释,这才是思维的核心,而不是计算”。在这个意义上,微软“小冰”的现代诗实质只是随机的词语组合,是缺乏深层意义的、非常表面的模仿;AlphaGo找到了战胜对手的方式,却无法创造游戏的高潮,它令人惊奇,却没有任何好奇心、激情和兴趣这些情感的驱动。

类比:人类思维之火

直到2010年,物理学出身的侯世达还没有研究过爱因斯坦。他说,他过去以为爱因斯坦的思维方式是“逻辑式”的,对他的研究一直回避,直到2015年,他收到一份邀请,是埃及的亚历山大图书馆请他去发表“奇迹年”(1905年)的演讲。他这才开始去阅读和研究爱因斯坦,发现他最关键的认知时刻仍然是通过类比来发现新事物的,“俯首皆是的类比”。最后“类比”成了他那次特别讲座的主题。侯世达发现,爱因斯坦思维过程的关键在于他看出来,“重力的表面下是加速度,理想空气的表面下是光子”。“他类比的是两个物理系统:‘黑体’(Black Body)和‘理想空气’(Ideal Gas)。他发现,这两个等式非常相似,只有一小部分不同,从而想到,‘光可能是粒子’。”

而这种思维方式,实际上无处不在、无时不在地存在于我们的日常生活中。当我们受到瓶子、桌子、椅子的视觉刺激时,“瓶子”“桌子”“椅子”这些词语都非常客观地浮现在面前;当我们在瞬息之间毫不费力地从大脑中提取出和生活中正在经历的情景或事件相对应的谚语或寓言时,总有一种“就是这句话!”的惊喜,就像我们把眼前的瓶子叫“瓶子”、桌子叫“桌子”一样。但实际上,谚语所代表的抽象范畴的成员实际上与桌椅这样的物体不同,它们看不见、摸不着。尽管如此,我们在车里提醒亲友要系好安全带时,还是有一个“小心驶得万年船”的抽象情境;在大人不在家的屋里有一大群年轻人狂欢时,还是会浮现出一个“山中无老虎,猴子称霸王”的抽象情景;在建议朋友拿住第一个真实存在但可能稍纵即逝的工作offer时,也会有一个“一鸟在手,胜似二鸟在林”的抽象情景。日常生活中,我们所讨论的实体范畴,其实往往超出了这个范畴,而指向一个抽象空间,这个空间对应着无数可以类比的具体情景。

前文提到的“狐狸与葡萄”的故事和“酸葡萄”心理,侯世达构建了许多个符合其寓意的具体场景,每个情景都以各自的方式体现了“失败后诋毁原先目标”的意思,并且都靠近“酸葡萄”这一寓言范畴的中心。侯世达说,人类往往只在这些表象的情景上花很少时间,就能直接深入本质,把每个情景都归纳到“酸葡萄”这个概念;这太日常、太自然了,似乎微不足道。但正是从这些因为太自然而不为人注意的情形中,他认识到人类思维的独一无二、至今无法被任何人工智能取代的独特之处:那就是透过表象看本质的抽象能力。而且在这个从表象抵达本质的过程中,人的思维所进行的类比,以及进行这种类比所需要的记忆提取过程是自然发生和毫不间断的,这个过程往往能在瞬息间完成,精确得令人惊叹。这种从深埋的记忆储备中灵活抽取所需部分的精湛能力,并非只有少数天资过人、训练有素的人才有,而是任何普通人的大脑都生来具有的能力。然而,到目前为止,还没有任何一个搜索引擎能拨开表面,直指本质;没有一个搜索引擎能够识别出不同的“酸葡萄”情景。事实上,让电脑做出类似的判断一直是人工智能学界的难点,虽然在人类看来,这种判断简单至极。虽然“深神经科学”(Deep Neuron Science)目前所做的,就是用“网络”来实现类比,但让电脑能够意识到两件表面上千差万别的事情实际上“一模一样”,还是很遥远的未来。

让我们回到侯世达对爱因斯坦思维过程的那次意外的造访上来。在广义相对论故事的决定性时刻,爱因斯坦的头脑中满是速度、加速度、旋转、引力、摩擦、轨迹、碰撞、弹簧、钟摆、陀螺、陀螺仪这些概念。它们都是经典力学的概念,爱因斯坦无论在理论上还是实践上,都不具备让他能预测可能发生的情况所需要的知识。他来到了一个关键的十字路口:他的理论知识、他对各种理论化物理环境的结果的想象天赋,再加上极其聪明的推理,都不允许他再向前迈进一步。爱因斯坦将他的原理扩展如下:“无论使用任何种类的物理学实验,都无法把加速参照系和处于引力场内的非加速参照系分开来。”侯世达发现,正是在这里,爱因斯坦用“物理学的”取代“力学的”类比,迈出了微不足道的一步。正是这有胆识的一步,让人类跨入了全然未知的世界。而所有这一切,都出自爱因斯坦“宇宙统一性”的直觉,这个直觉是类比永不枯竭的源泉。 人工智能侯世达类比翻译理论本质与现象语言翻译