时尚是艺术吗?

作者:陈赛 在大都会博物馆采访的时候,好几个策展人都提到,服装馆(又名“时装学院”)是一个非常特别的部门,而馆长安德鲁·博尔顿是一个非常特别的人。一般来说,在大都会策划一个大的特展,至少需要三五年的时间,时装学院却平均每年策划一个展览。而且,在过去10年里,时装学院策划的展览中有三次进入了大都会参观人数最多的十大展览名单,“野性的美”“中国:镜花水月”“手工×机器:技术时代的时尚”“天堂的身体”,等等。其中,“天堂的身体”甚至超过了上世纪60年代的蒙娜丽莎展与70年代的图坦卡门奇珍异宝展,参观人数达到160多万人。

在大都会博物馆采访的时候,好几个策展人都提到,服装馆(又名“时装学院”)是一个非常特别的部门,而馆长安德鲁·博尔顿是一个非常特别的人。一般来说,在大都会策划一个大的特展,至少需要三五年的时间,时装学院却平均每年策划一个展览。而且,在过去10年里,时装学院策划的展览中有三次进入了大都会参观人数最多的十大展览名单,“野性的美”“中国:镜花水月”“手工×机器:技术时代的时尚”“天堂的身体”,等等。其中,“天堂的身体”甚至超过了上世纪60年代的蒙娜丽莎展与70年代的图坦卡门奇珍异宝展,参观人数达到160多万人。

在采访安德鲁·博尔顿之前,我看了一部以他和美国《时尚》杂志主编安娜·温特为主角的纪录片《五月的第一个星期一》。大都会博物馆每年只有4天闭馆,感恩节、圣诞节、元旦以及5月的第一个星期一,也就是大都会慈善舞会(MET GALA)召开的日子。作为美国时尚界最隆重的晚会,每年MET GALA的红毯部分都被誉为“时尚界奥斯卡”,电影明星、体育明星、时尚名模、艺术家、政客以及各种社会名流云集。大都会的前馆长汤姆·坎贝尔曾经用盖茨比的派对来形容MET GALA,“在他蔚蓝的花园里,男男女女像飞蛾一般在笑语、香槟和繁星中间来来往往”。

时尚到底是什么呢?一种不断变化的美的理想?一种不断修改的社会规则?人们通过追随或反叛它而获得某种愉悦感,或者某种关于自我的真实或虚假的宣示?即使我们这些自以为与时尚毫无关系的普通人,也像《穿Prada的女魔头》里那位以安娜·温特为原型虚构的时尚女主编所说,每个人衣橱里的衣服和鞋子都以千丝万缕的关系与那个庞大的时尚工业及其所制造的审美原则连接着。

时尚到底是什么呢?一种不断变化的美的理想?一种不断修改的社会规则?人们通过追随或反叛它而获得某种愉悦感,或者某种关于自我的真实或虚假的宣示?即使我们这些自以为与时尚毫无关系的普通人,也像《穿Prada的女魔头》里那位以安娜·温特为原型虚构的时尚女主编所说,每个人衣橱里的衣服和鞋子都以千丝万缕的关系与那个庞大的时尚工业及其所制造的审美原则连接着。

看纪录片里各路明星和他们的华服在红地毯上争奇斗艳,让我想到哲学家丹尼斯·丹顿在《艺术的本能》那本书中提出的那个备受争议的理论。他的大致意思是人类的审美品味虽然因人而异,因文化而异,因时间而异,但我们每个人至少共享一种艺术本能,无论创造艺术的激情,还是欣赏艺术的愉悦感,都与我们祖先远古时代的某种生存/繁殖本能有关。就像雄孔雀华丽的羽毛,与生存相悖,却有助于获得交配机会,基本上是母孔雀选择的结果。人类没有羽毛,于是发明了艺术,作为吸引异性的昂贵摆设——珍贵稀有的材料彰显社会资源,而巧夺天工的技艺说明这个制作者拥有更好的脑手协调能力,意味着有更佳的生存能力。

如果他的理论是正确的,没有什么比这些明星身上的衣服更像孔雀的绿羽毛了——碧昂丝近乎透明的刺绣礼服、杰西卡·帕克的火焰凤凰头盔,还有女歌星蕾哈娜那身龙凤刺绣的黄袍长礼服,身后裙摆延至数米……

时尚真的仅仅是关于性吸引力的炫耀,关于男男女女浅薄的虚荣吗?还是如奥斯卡·王尔德所说,“只有浅薄的人才不以貌取人?”在时尚的孔雀绿羽毛式的表象之外,是否还有更智性的,更深刻的,更具有超越性的表达,可以被称之为“艺术”的一面?

这些是我希望向博尔顿先生请教的,也是《五月的第一个星期一》关心的问题。片中有两条并行交叉的线索,一条是安娜·温特筹备她的MET GALA,周旋于各种名人之间,另一条则是博尔顿策划他的“中国:镜花水月”展——这个题目听着很中国,其实来自路易斯·卡罗的《爱丽丝镜中奇遇记》,讲的是爱丽丝穿越到镜中世界,一切景象都变得颠倒而荒诞,正如西方人眼中的东方幻象。

很多人把MET GALA看成大都会年度时装展的一部分,但其实它就是一场筹款晚宴。在大都会,时装学院是大都会唯一一个靠自己筹款的部门(“中国:镜花水月”展一晚就筹得1250万美元),也是唯一一个位于地下室的部门——在大都会博物馆北侧的地下一层,就在埃及馆的下面。

这个地理位置很能说明这个部门在初建时的地位:在大都会百科全书式的收藏中,虽然包含了“人类有史以来每一个时期每一个地方每一种媒介每一种范畴的所有艺术”,但艺术与艺术之间显然是有等级差别的——绘画、雕塑、建筑是第一梯队,然后才是装饰艺术,比如瓷器、挂毯、家具……衣服大概处于这个链条的最底端。所以,很长一段时间,时装学院的主要功能是为其他部门提供资源,第七大道上的服装零售商们的捐款维持着这个地方的运作,用一位前策展人的说法,这里曾经像是大都会的一个“良性肿瘤”。

1971年,当时美国《时尚》杂志的主编黛安娜·费兰德对这里进行了改造,把它从一个存放古老衣服的仓库变成世界上最重要的时尚展览场所。她策划了一系列在时尚圈颇有影响力的展览,包括“巴黎世家的世界”“好莱坞浪漫与迷人的设计”“俄罗斯时装的辉煌”“名利场”等等,而她的继任者理查德·马丁和哈罗德·柯达则采取了更加学术化的策展方式。但时装可以是艺术吗?时尚是否属于大都会这样的博物馆?这样的质疑似乎从未停止过。博尔顿经常引用哈罗德·柯达的一种说法,“时装学院就像是大都会的漂亮妹妹,得到所有的约会,却没有任何尊重”。

《纽约时报》的一篇文章分析时尚之所以处于博物馆这种文化机构的低端位置,是因为它的商业性、普遍性、女性化和缺乏理论系统等。但是这种情况正在发生变化——“上世纪八九十年代出现的Martin Margiela、Hussein Chalayan、Helmut Lang、Miuccia Prada等设计师,他们开始把对社会的观察和思考融入到时装设计中,创作出诸多保有美学价值以外,又可被深入分析的作品,也督促着人们开始重视时尚背后的文化、社会价值等。”

但真正关键性的转折是从2011年博尔顿为英国时装设计师亚历山大·麦昆所策划的个展“亚历山大·麦昆:野性之美”开始的。2010年,这位年仅40岁的天才设计师选择在母亲的葬礼前自杀身亡,作为他的超级粉丝,博尔顿说服大都会博物馆当时的馆长,决定在最短的时间内做一场麦昆的回顾专场。麦昆实在是一位非凡的设计师,他的作品中充满了荆棘、骷髅、鸟的黑暗意象,但又表达着极致艳丽的美,比如剃刀蛤贝壳裙、金色羽毛连衣裙、数十只鲜红蝴蝶的头饰……

博尔顿毫不掩饰对麦昆的崇拜:“他的行云流水般的想象力”,“他的原始的情感浓度和崇高超然的美”,“作为设计师,他有着惊世骇俗的勇气,在折磨中找到创意的自由。你在他的作品中看到的是他本人”。

这场展览的受欢迎程度超出了任何人的想象。在3个月时间里,60多万人参观了展览,最后一天,博物馆甚至破例开至深夜。更重要的是,它真正改变了艺术评论界对时尚的看法。此后,越来越多的博物馆开始策划时尚展,将时尚展作为吸引人流的重要手段,关于时尚与艺术的讨论也不断见诸欧美主流媒体报章。

到底如何判断一件衣服是不是艺术呢?

在后来的采访中,博尔顿告诉我,原创性就是他对一切艺术的判断标准。有一些衣服的设计,从概念、工艺到审美,都达到了如此高度的创新与突破,它们达到了艺术品的标准。麦昆就是其中的佼佼者,因为他的设计“超越了服装的物理限制,而探索了各种概念的、意识形态的可能性”。

几年前,大都会曾经拍过一个题为《第五大道82街》(82nd & fifth)的系列短视频,邀请来自博物馆各部门的100位策展人介绍100件改变了他们观看世界方式的馆藏艺术作品,博尔顿选择的就是麦昆1999年春夏“NO.13”秀场上的一件衣服,一件完全由桦木制成的蝴蝶翅膀形状的上衣。他说起第一次在麦昆的时装秀上看到这件衣服的感受:“这件衣服有一种令人窒息的丰碑的特质,光线照进来的时候有一种彩色玻璃窗的效果,模特穿着这件衣服走进来的时候,就像哥特天使直面工业化世界的感觉。”一件衣服可以如此触及灵魂深处,在观者身上引发如此强烈的情感反应,这彻底改变了博尔顿对时尚的理解,第一次让他意识到时尚与艺术之间的界限已经被打破。

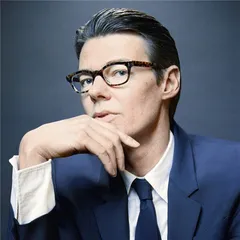

在大都会的时候,我并没有见到博尔顿。但在纪录片里,同是英国人,他的谦和低调与安娜·温特的傲慢强势形成鲜明的对比。作为时尚策展人,他的穿着也惊人的低调,永远的白衬衫,黑西服,九分裤,一副黑框眼镜,戴着白手套,在雪白的储衣间走来走去,检查衣物,或者静静地坐在一角,观察和思考他的展品,一个标准的学者形象。

事实上,他的确是一个学者。他在大学时代受的是人类学的教育。他策划的展览几乎都有这种人类学的视角,以时尚作为一个棱镜,折射出一个更大的社会、文化和心理的景观,比如他早期策划的“超人:时尚与幻想”,结合美国的动漫英雄与时尚,探讨的是服装的“变化”和“创造新身份”的能力。“美国女人:一个国家身份的流行”是从19世纪的“吉普森女郎”、20世纪30年代的“飞来波女郎”等早期时尚原型中探究美国身份认同的发展。“中国:镜花水月”,是以中国的崛起为背景,探讨关于中国的幻象与西方的高级时装设计之间的关联,也是探讨一种新的看待西方与东方的关系。之后的“手工x机器:技术时代的时尚”是关于技术在时尚中的作用,而“天赐圣体:时尚与天主教的想象”则是关于宗教与时尚的关系,美如何成为信仰的桥梁,宗教如何刺激了时装设计师的想象力。2019年的主题则已经定为“坎普”,这是美国作家苏珊·桑塔格在上世纪60年代提出的概念,她认为“坎普”是一种失败的严肃性,是对非自然之物的热爱,是通过看似浮夸和戏谑性的审美表达政治批判。这也是博尔顿对当下文化趋势的一种判断。“我们正经历着一场极端坎普的时期。对‘边缘文化而言’坎普风被视为一种强大的政治工具。”当然,他更关心的不是政治,而是“坎普”所蕴含的表达欲与创造力。

正如大都会前任馆长汤姆·坎贝尔所言,“博尔顿有一种罕见的才华,能在大众兴趣与严肃的学术议题之间游刃有余”。我们以为时尚是最浅薄的愉悦或虚荣,而他的展览却告诉我们,如何穿衣打扮是人类最复杂、深刻的行为之一,而服装设计则是一种最具活力的艺术表达之一。

“人类有一种表达与交流的本能冲动,大都会这样一个百科全书式的博物馆试图将这种冲动最非凡的表现(Manifestation)汇聚一堂。”时装学院的前任馆长哈罗德·柯达在《五月的第一个星期一》中曾经说过这样一句话。

我向博尔顿请教,与其他媒介相比,衣服在表达人类的这种冲动时到底有什么特别之处?

他说,衣服作为一种物的特殊之处在于,它既承载着极其私人的记忆,也承载着极为鲜明的集体记忆,所以,一件衣服既能迅速地把一个人带回到人生的某个特殊时段,也能迅速地把我们带回某个时代的共同记忆。这就是为什么我们的衣橱里仍然保存着十几年未曾穿过、但一直舍不得扔掉的某件旧衣服,而且每次拿出来都会在我们的内心唤起某种超越性的情感。这也是为什么博物馆收藏的许多衣服能迅速强烈地唤醒我们关于那些时代美好或恐怖的记忆。

从某种角度来说,博物馆是衣服的陵墓。“衣服是要穿在人身上的。一旦进入博物馆,就意味着它这一层的生命已经终结。但策展人的工作是让它活下去。进入博物馆之后,它的另一种人生刚刚开始。”博尔顿告诉我。

当然,作为时尚艺术坚定的捍卫者,他的角色并不总是轻松的。在《五月的第一个星期一》中,导演的镜头不断地聚焦在他必须应对的种种压力与偏见之上:如何确保中国人的感情不被所谓东方主义的刻板印象冒犯,如何安抚亚洲部同事的担心——华丽的时装和声光效应会遮盖甚至贬损“真正的艺术品”,明星与时尚的共生关系也是不易处理的平衡,明星的光芒常常遮盖了服装本身的光芒。

在某一个镜头里,他似乎要被挫败感击倒,颇为沮丧地抱怨:“很多人对时尚仍然有着很肤浅的理解,好像就因为它们是我们穿在身上的东西,就不值得严肃对待。但正因为衣服是我们穿在身上的东西,正因为它与我们的身体如此接近,所以它才是民主的,可接近的,每个人都可以发表观点,所以它才能表达非常复杂的概念,关于性别、种族、阶级、身份,挑战我们重新思考什么是美,挑战我们的偏见和期待。”

在他的少年时代,正是这种表达身份,直面性别、阶级、种族等复杂议题的勇气让他迷上了时尚。上世纪70年代的英国是朋克运动如火如荼的时代,人们穿着奇装异服大摇大摆地走在大街上,对原创性的崇尚胜过一切,在我们今天越来越同质化的世界里尤其令人怀念。毕竟,时尚的本质是关于变化,是关于以新的方式向世界呈现自己。

------------------------

| 大都会时装学院

1937年,艾琳·路易松带领一批人在纽约成立了时装艺术博物馆,该博物馆于1946年与大都会博物馆合并,成为后来的时装学院。2009年,布鲁克林博物馆将其时装收藏转让给大都会博物馆,这些在一个多世纪里集聚起来的藏品补充了大都会博物馆现有的收藏,其中包括19世纪晚期到20世纪中期的优秀欧美时装以及美国女装设计师查尔斯·詹姆斯的一组无以伦比的设计作品。目前时装学院馆藏大约3.5万件,包括17世纪到21世纪的时尚礼服,以欧美为主,也包含亚洲、美洲藏品。

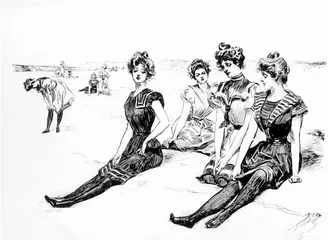

飞来波女郎:20世纪二三十年代西方新一代的女性,她们留短发、穿短裙、听爵士乐,张扬地表达他们对社会旧习俗的蔑视。 大都会艺术博物馆时装

飞来波女郎:20世纪二三十年代西方新一代的女性,她们留短发、穿短裙、听爵士乐,张扬地表达他们对社会旧习俗的蔑视。 大都会艺术博物馆时装