观画小记:游于大都会的风景中

作者:蒲实 想象的风景

想象的风景

在大都会博物馆,我没有看到北宋郭熙《树色平远图》和元代赵孟頫《双松平远图》的真迹,而是在亚洲部主任何慕文摊开的一本画册上看的。和他一起看中国山水画,我更好奇他如何看。

《树色平远图》是郭熙晚年所作的送别图。平远构图,前景树木高大,背景衬以开阔的河谷地势,深重的雾气渲染出枯寒萧瑟的深秋气息。卷末有拄杖老人、携琴捧盒的仆夫正向冈阜上的凉亭而行,那是即将与老友道别的地方。前景两棵苍松就像连根而生,枝干虬曲盘回,和老者弯腰驼背的姿态呼应,表明郭熙和朋友虽可能不会再见面,但他们却像大树的根一样,友谊常存。

何慕文告诉我,这幅画与赵孟頫的《双松平远图》可做比较。赵孟頫显然看过郭熙的画,在《树色平远图》上有赵孟頫手书的跋诗并署款,诗曰:“山歭川流宇宙间,欲将水墨写应难。平生高步林泉意,苦缚微官未可攀”。“我们不清楚赵孟頫在画这幅图时是否观览过郭熙的《树色平远图》,但不难看出赵孟頫对郭熙画风的承袭改造。”何慕文说。赵孟頫的这幅画颠倒了郭熙的构景顺序,将前景树木布设于画卷首段,然后退到远景的山谷去。

赵孟頫毫无疑问承袭了李成和郭熙的风格,但他肯定又和前两者不同。如何来描述这种不同?何慕文说,中国的传统是学习前人的画或阅读前人的文章,然后将其内化。比如,《树色平远图》里,你看到郭熙最擅长描绘的山谷树石从烟云氤氲的背景中若隐若现,会用这样的语言来描述,“郭熙的石头画得像云”。但这真的是郭熙画石头的方式吗?“这只是一个比喻。”放在西方艺术史的语境里,中国山水画被放在哲学观照下,一笔一笔地拆开做风格分析和比较。这幅赵孟頫的画,“同样是平远法,他和郭熙有什么不同?他用笔墨创造了一种表面感,画中已全是书法的线条了。仔细看这两棵树,笔法有一种高度抽象,完全是书法的笔墨。他在这里把画变成了书法。在这张画纸上,眼睛告诉我们这是一个平面的表面。而赵孟頫尝试过以各种技法来表现空间的消退以后,否定了之前的全部努力,转而认为绘画应该是书法。他把题识刻意写在画中的远山上,点明了他的画并不是写实——他反对把山水画当作大自然,而应把它当作一个人,而他的个性就藏在那些书法的笔墨中”。

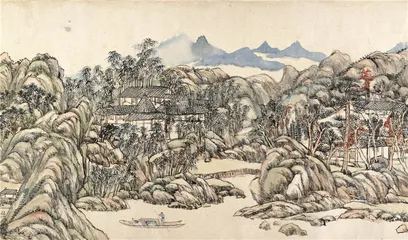

2017年,大都会策划了“溪山无尽:中国山水画传统”展览,策展人是亚洲艺术部助理主任史耀华。和史耀华站在清代画家王原祁的那幅《辋川图》前时,他告诉我,许多美国或其他国家对中国山水画感兴趣的人,并不知道王原祁多么重要,而喜欢问这样一个问题:“这幅画画了多久?”他会告诉观看的人,画中的青玉、红色等色彩,都要等干了以后往上一层层画,所以应该费了不少时间。对熟悉中国画的内行,他则可能告诉他们,王原祁在画的方寸之中放入许多细微的变化,他的笔墨有一些元代画家的笔墨变化,而他把这些元代画家的笔墨融入一幅画中成为一个整体。还有许多人其实对大书画家没有特别的喜好,反而喜欢一些小名家的画,他们并非按照文人的“密码”运用笔墨,却构造了很深很高的空间感,让观者在小手卷之内能自己入画,身临山林中。他很鼓励这种新鲜的视角。

2017年,大都会策划了“溪山无尽:中国山水画传统”展览,策展人是亚洲艺术部助理主任史耀华。和史耀华站在清代画家王原祁的那幅《辋川图》前时,他告诉我,许多美国或其他国家对中国山水画感兴趣的人,并不知道王原祁多么重要,而喜欢问这样一个问题:“这幅画画了多久?”他会告诉观看的人,画中的青玉、红色等色彩,都要等干了以后往上一层层画,所以应该费了不少时间。对熟悉中国画的内行,他则可能告诉他们,王原祁在画的方寸之中放入许多细微的变化,他的笔墨有一些元代画家的笔墨变化,而他把这些元代画家的笔墨融入一幅画中成为一个整体。还有许多人其实对大书画家没有特别的喜好,反而喜欢一些小名家的画,他们并非按照文人的“密码”运用笔墨,却构造了很深很高的空间感,让观者在小手卷之内能自己入画,身临山林中。他很鼓励这种新鲜的视角。

20世纪40年代开始,西方文艺复兴500多年来所建立的透视画理念被瓦解掉。今天,美国的许多博物馆参观者都亲身经历了现代艺术的崛起。史耀华告诉我:“某种程度上,现代艺术为西方观众欣赏中国画做好了准备。他们不再把艺术品视为通往另一个世界的窗口,而更乐意欣赏艺术品的表面,把它作为有自己生命力的东西。杰克逊·波洛克的时代距今已70年,我不再担心他们是否能够欣赏中国画”。似乎是一种轮回,“世界上学习透视画的最好地方如今是中国的艺术院校”。

中国画展厅里,史耀华最喜欢的一幅是中国当代画家李华生的一幅抽象画。画面上并没有真正的山水,而是由各种形状的水墨线条按几何精确性织成的密密麻麻网格图。李华生接受过中国传统绘画训练,也吸收了西方抽象理念。史耀华说,这幅画反映了中国文人山水画的精髓——“中国文人画的精髓就在它的线条。线条是心印,由线条可以看人。李华生超越了图像,把他的个性融化在了线条中。他之前一直画山水画,后来他放下山水画,每天画线条,一直画了十多年。我能感受到画家控制这些线条是很难的,便能联想到他在工作室里的心境,这种感受与读宋元文人画一样。第一次看到它的时候,我觉得它有些冷,却越看越能感到其中一种强烈的情感,充满生命力,而画家本人就隐藏其中。就如冥想,画家通过这些线条记录了他每天的生活与心情,可以把它视为一幅肖像画”。

中国画展厅里,史耀华最喜欢的一幅是中国当代画家李华生的一幅抽象画。画面上并没有真正的山水,而是由各种形状的水墨线条按几何精确性织成的密密麻麻网格图。李华生接受过中国传统绘画训练,也吸收了西方抽象理念。史耀华说,这幅画反映了中国文人山水画的精髓——“中国文人画的精髓就在它的线条。线条是心印,由线条可以看人。李华生超越了图像,把他的个性融化在了线条中。他之前一直画山水画,后来他放下山水画,每天画线条,一直画了十多年。我能感受到画家控制这些线条是很难的,便能联想到他在工作室里的心境,这种感受与读宋元文人画一样。第一次看到它的时候,我觉得它有些冷,却越看越能感到其中一种强烈的情感,充满生命力,而画家本人就隐藏其中。就如冥想,画家通过这些线条记录了他每天的生活与心情,可以把它视为一幅肖像画”。

这幅画让我想到王季迁先生在20世纪80年代和90年代曾做过的探索。他曾说:“中国人非常深刻地领悟到了笔法的抽象,但是古人没有体会到设色与构图的抽象。”他自问,中国古人对于抽象概念那种不可思议的认知,曾让他们得以创造书法字体。“难道我们就不可以再创新了吗”?于是,他决意“要全凭个人方式表达对美的追求,并且这种表达方式并非源自任何具象”。

在中国馆,我们遇到了一位在山水画前流连忘返的美国游客。他说,他是从波普艺术成长起来的一代人,但现在成了中国馆的常客。“面对这些卷轴画,我会想象800年前的某个黄昏时分,观画人在油灯下展开卷轴的一部分,一边品茶一边欣赏着画面的风景。他不会一次看到风景的全貌,而需要一点点展开画卷。每一帧画都是有限的视野,但每一部分又都是一个完整的宇宙,观画的人足以迷失其间。”他以一种令我难以置信的准确性感慨到:“我想象,画卷每次只多展开那么一点点,却始终连续过渡,那么意味着,每一点都有一个视角”。

幻想与占有

幻想与占有

17世纪的荷兰是西方风景画传统的一个开始。15世纪到16世纪,风景画一直是西方圣经、历史或神话题材绘画的背景,直到16世纪中期,风景画逐渐开始成为一种独立的绘画题材。欧洲绘画部助理馆长亚当·伊克(Adam Eaker)告诉我:“这与宗教改革之后,人们对宗教图像产生怀疑有关。风景画作为一种世俗题材的绘画,在这个时候被发明出来。”

在荷兰风景画展厅里,除了画中一望而知的低地国家地理特征,我还进入了一种无法回避的历史解读。象征贵族身份的中世纪古老建筑,衣着华丽的富有年轻人,殖民地国家的异域风情,满载猎物而归的猎人,与开拓殖民地有关的港口和船只——贵族,国家身份,殖民地开拓,帝国,这些都是风景画的主题。隐藏其间的,还有一种不易被一个中国观画者察觉的心理和理念:占有。伊克告诉我,画中那些古堡、花园和富贵的年轻人,都投射了土地贵族制度,“宣称了他们对土地的所有权”。

近代西方画家并不像中国画家那样,在风景画中投射自己的内心和理念。“他们更关注图像和空间的说服力,延续了文艺复兴以来的透视法。这个时期的画家在室外观察自然、勾勒轮廓,然后回到画室完成画作。这些画是实景观察和想象的结合,并非现实主义,而带有幻想和虚构。但画家仍然希望它看起来像真的。”这种虚构并非对画家个性的反映,而是带有隐喻或意图:乡村风景画中出现的城堡并不一定真的存在于那里,但它暗示了住在这里的人来自于一个古老的贵族家族,反映的是“财富”。

16世纪末,“风景”这个词与“鲱鱼”和“漂白亚麻布”一起,从荷兰输入英国。英国艺术史学家西蒙·沙玛在《风景与记忆》这本书里解释说:“正如它的德国词根landschaft一样,landschap意味着人类占有,即将其视为值得描述的迷人事物”。17世纪以后,荷兰风景画变得流行起来,英国人、富裕的美国人都购买了荷兰风景画。大都会博物馆最早开始收藏的艺术品中就有荷兰风景画。很多英国人向荷兰风景画学习,18世纪的英国画深受17世纪荷兰画的影响。而19世纪的美国赫德逊河谷画派则从英国学习,承袭了荷兰风景画的传统,他们画云、光和水的方式是一脉相承的。

美国绘画与雕塑馆馆长伊丽莎白·科恩豪瑟(Elizabeth Kornhauser)告诉我,美国的风景画故事开始于赫德逊画派的创始人托马斯·科尔。这位英国人出生于1801年,那正是英国工业革命如火如荼开展的时候。工业革命也波及了他居住的小镇,他的父亲失业后,他们移民到了美国。科尔开始画的是美国荒野,然后他回到伦敦向欧洲画家学习。在伦敦,他遇到了英国风景画家詹姆斯·透纳。回到美国之后,他于1836年发表了《论美国风景》。如果说欧洲的风景是分布着“城堡的峭壁,爬满藤蔓的山峦以及古代村落”,那么什么是美国的风景呢?科尔认为,是“天然的雄伟”,以及“遍布着生机勃勃城镇和优雅别墅”的赫德逊河。

他画的第一幅有代表性的风景画是《牛轭湖》,描绘的是暴风雨过后从马萨诸塞州北安普顿的霍利约克山上看到的风光,康涅狄格河正从这幅画中流过。一个开化的国度将如何从杳无人烟的荒野中自然而然地崛起?康涅狄格河是科尔心目中的愿景。画中的这条河正如画家的文字描绘的那样:“俯视河流中央那个自成一体的山谷,环绕着郁郁青山,间以珐琅釉般的草甸和大片迎风起伏的农田,一条银色的河流依依萦绕四周。”

他画的第一幅有代表性的风景画是《牛轭湖》,描绘的是暴风雨过后从马萨诸塞州北安普顿的霍利约克山上看到的风光,康涅狄格河正从这幅画中流过。一个开化的国度将如何从杳无人烟的荒野中自然而然地崛起?康涅狄格河是科尔心目中的愿景。画中的这条河正如画家的文字描绘的那样:“俯视河流中央那个自成一体的山谷,环绕着郁郁青山,间以珐琅釉般的草甸和大片迎风起伏的农田,一条银色的河流依依萦绕四周。”

科尔在这片风景里打上了美国独有的印记。画中,一条对角线将画面一分为二,遭暴风雨肆虐的原始荒野在淌过河流后,变成了齐整的垦殖耕田,笼罩于其上的天空出现天国般湛蓝的清透。荒野象征着过去,湛蓝天空下的耕田象征着文明与未来。科恩豪瑟说,那些耕田也呈现了森林的砍伐和退化,这是科尔对美国大自然开发过快的一种警告。但那些急于向西部进发的艺术家,把他的警告抛置于脑后。

科尔的学生弗里德里克·丘奇就是“新世界”的画家。他在赫德逊河畔科尔的画室学画,但游了美国的荒野和南美洲,对“天定命运论”感兴趣。美国风景画那时也像荷兰风景画一样,宣称人对土地的所有权。丘奇在南美旅行时,深受德国博物学家威廉·冯·洪堡科学著作和达尔文《物种起源》的影响,所以他的南美风景画《安第斯之心》充满了自然带的植物学和地理学细节,结合他在厄瓜多尔所作的大量铅笔画和油画素描,表现出洪堡曾在安第斯山脉观察到的从热带到温带再到寒带的多样化气候。这是他对美洲潜力的探索。科恩豪瑟告诉我,质朴原始、人迹罕至的风景被呈现于画中,是一种无声的邀请,“邀请人们来开发和占有这片土地”。

与丘奇同时代的竞争对手——风景画家阿尔伯特·比尔施塔特的画《落基山脉,兰德峰》就挂在丘奇的画对面。他是在德国杜塞尔多夫学习的绘画。19世纪60年代,美国“西进运动”正在进行中,他的风景画反映了落基山脉的雄伟。画的前景是一片开阔宁静的草地,画家非常细致地展示了肖肖尼族印第安部落在土地上的营地和活动。画中,草地铺满山谷,一直蔓延到山岩下,萨默德河蜿蜒于草丛间,如人间天堂。这是当时美国的边疆风光,美国政府正在把土著印第安人驱逐到自留地上。科恩豪瑟告诉我,比尔施塔特的兴趣在“反映这些雄奇风景是如此美丽和令人激动,以唤起人性里占有这片土地的自然倾向,吸引美国人迁徙到西部来定居”。直到摄影师来到这里拍下照片后,人们才看到,这幅画里的山峰并非真的高耸入云,画家有意夸张了风景的壮观宏伟。如同人类幻想的所有乐园一样,荒野也是文化构想的产物。比尔施塔特的另一幅西部风景画《优仙美地山谷》,和美国摄影师卡尔顿·沃特金斯的《大教堂岩石》一起,描绘了西部远离尘嚣的地理风貌,引发了美国人对西部的渴望。

在风景画家的心目中,那时的美国仍是广阔无垠的荒野,而欧洲已是一片过度开发的土地,不再有任何无主之地。铁路正在美国全境铺设,直到19世纪末到达加州,这些风景成为可以抵达的地方。1864年,美国国会立法成立国家公园,优仙美地成为有神圣意义的公园,“正是美国风景画家推动了这一进程”。与这些风景画相互映照的,是美国现代主义之父亨利·梭罗和约翰·缪尔对“世界存于荒野”的宣称。他们相信,在美国西部腹地的某个地方仍存在着尚待人类发现的荒野,它将是工业社会毒害的解药。即使今天优仙美地已成为一个旅游胜地,但我们对它的想象,仍然是比尔施塔特所画的那片人迹罕至的风景。

赫德逊画派的最后一代画家是在美国内战期间创作风景画的,战争的残酷性留下了历史的创伤。如果说19世纪的风景画家着眼于荒野的广袤和巨大潜力,那么内战之后,那种“天定命运”的感觉消失了。馆长带我们看的最后一幅风景画充满了诗意和沉思,不再描绘那些大自然的美丽细节,而是通过照入山谷的光线,营造了一种多愁善感的氛围。画中那位带狗的游客身处的位置,显然还未看到阳光照射的景象,而观画的人形成了一种心理预期,那就是画中人即将看到我们所看到的云开之景。在这里,风景不再是崇高庄严的了,赫德逊河谷画派的风景画传统到这里也终结了。 风景大都会博物馆郭熙赵孟頫树色平远图赵孟艺术山水画美术文化