孙立广:在南极走出自己的脚印

作者:王珊 口述/孙立广 采访、整理/王珊

口述/孙立广 采访、整理/王珊

几千年前的企鹅是什么样子的?它们怎么生存?气候变化对它们有什么影响?从1975年开始,数不清的科学家造访了南极企鹅岛,不少人试图从生物学的角度进行监测,但只能揭示最近几十年内的企鹅历史;也有科学家尝试利用企鹅残骨测年的方法来求证它们在一个地区逗留和离开的时间来推演气候变化。但企鹅骨头的搜集具有偶然性,你无法预料搜集到的实验证据来自哪个年代,推演出来的企鹅历史不具有连续性。

中国科学技术大学的教授孙立广想了一个方法。他瞄向了一批批科学家没有注意到的企鹅粪,通过对企鹅粪元素的分析,推断出3000年来企鹅数量的变化及其背后的原因,更将这种方式应用到我国南海和北极古生态、古气候和古环境的重建之中。研究企鹅历史,某种程度上也是对人类活动的一种映射反映。孙立广用这种新颖的生物地球化学方法,将极地生态地质学推上了极地圈研究的舞台。

敢于想象并付诸实践是孙立广的一种特质。遇到一个搞不明白的科学问题,他会找一个安静的所在,预先设想一个解决问题可能需要的逻辑线,然后再通过实验求证,有时候实验验证了他的猜想,有时则会与他的想法背道而驰。他乐此不疲。他觉得思想一定要走在认识的前方,无论考察的结果是证实和推翻原先的预测,都是在加深对自然的认知。“科学研究必须要另开新路,沿着前人的脚印,永远走不出自己的脚印。”孙立广告诉本刊记者。

“你愿意参加南极科学考察吗?”

我是学地质学出身,一直致力于用地质学的方法研究生态环境。这是一种利用自然界面之间的化学过程来认知自然界的方法,是一种更为微观的尺度。比如说,当时我做的酸雨研究就通过研究高硫煤燃烧形成的硫源在大气、雨水、地面流水和碳酸盐岩石之间的反应,最终得出的结论是,小型高硫煤矿生产的燃料煤是长江以南酸雨的主要来源。

我在上世纪90年代就意识到环境与气候变化将是地球科学研究新的重要领域,但我从未想过自己会有机会研究南极。所以,当我收到北京师范大学教授赵俊琳的电话时,我惊呆了。他当时正在负责国家“九五”攻关南极项目的二级课题。他在电话那头问我:“孙老师,你愿意参加南极科学考察吗?”这是一个我做梦都不曾梦到的问题,觉得天上掉下了一块馅饼。

谁不想去南极看一看呢?作为地球上最后一块净土,那里被视为科学研究的圣殿。仅在1957年到1958年国际地球物理年期间,67个国家、8万多名多科学家围绕南极开展了全球性的科学研究,试图揭开隐藏在南极冰层、大气、海洋、湖泊、生物与岩石、土壤和天空中的秘密。那时,光中国就先后派了14支科考队伍过去。

现在看来,研究企鹅粪是为了达到去南极的目的不得已而为之的。在这之前,我调研了国内极地考察与研究的所有项目与课题,我很沮丧——与我有限积累相关的海洋、湖泊、地质、生物、大气、地球化学等领域,都已经被有权威科学家和研究机构分别承担。要闯入这些前人已经占有的研究地盘,在权力和学术上,我们都缺乏信心。

我只能去寻找一个不被别人关注的方向。我最先想到的是企鹅,这是南极标志性生物,当时国内外对企鹅的研究主要是从生物学家的角度考虑和出发的。我试图从刚才提到的自然界面方面去思考,企鹅在海洋中捕食,在南极大陆边缘的无冰区生活繁衍;它们把海洋物质通过生物的消化和活动过程,通过粪便、羽毛和残骨一起留在了陆地和积水区,与风化土壤和植被的残体等一并保留在沉积物中,从而实现了物质大尺度的循环。这些遗存犹如一页页文字,构成了一部企鹅的“史记”,能否通过解读这些文字,来反推这种物质大尺度的循环呢?

没有经费的研究

没有经费的研究

企鹅粪就这样成为我设定的研究目标,我第一个想要探究的是能否通过企鹅粪的分析来了解南极无冰区历史时期的污染记录及其与人类活动的关系。这个想法在当时听起来有些“异想天开”,因为能否找到企鹅粪的沉积层我都是不确定的。好在,它是以我35年的学习和研究工作积累为基础的,也算有接地阶梯的“空中楼阁”。

我依然多少觉得有些不踏实。为了能够保证自己去南极,我还想了另外两个没有争议的课题为此保驾护航,一个是在南极的苔原和生物粪土区去检测土壤中氧化亚氮、甲烷、二氧化碳这些温室气体的排放或吸收过程,一是进行企鹅聚集地大气气溶胶的组成监测。主意有了,但是经费在哪里?当时,我跟赵俊琳负责的南极攻关课题有16万元的经费,但去南极前不可能到位。学校答应给我的10万元经费也要到下一个年度才能使用。我们手上只有对外协作结余的两万元经费,要知道一台大容量气体采集器就要1万块。

我去找了时任中科院资源环境局局长秦大河,阐述自己对南极的渴望以及我们的方案,希望他们配套经费。他当场就给我泼了冷水,“你们不要去了,去的人太多,多是白忙活,你们没经验,去了也是一样”。不过后来在我们研究推进以后最需要支持的时候,他在自己申请的经费中给我们拨了50万元。那时,我才意识到,他的处事风格是不看情面、不见兔子不撒鹰。我想了下,换作是自己,在不了解一个人的情形下,也不会凭空拿出经费支持一个人。

我也想过申请国家自然科学基金,但很快丢掉了念头。在通常的基金项目审议中,那些按照技术路线图可以预期到研究成果的项目,评审人员一般会给出“良好”以上的评价,研究人员从而获得资助。但如果你别出心裁、有点新设想,再加上没有申请经验,申请极有可能会流产。在去南极之前的5年中,我曾申请过3次自然科学基金,但都因为评审时有人支持、有人否定没有通过。

对于不少评审专家来说,课题设计的编制技巧可能比关键创新点更加重要。我想提及两个问题,即为什么我们的一些领域出不了重大研究成果?为什么我们如今在科学界很少看到哪一个研究项目是失败的,尽管不少是平庸的?我认为,其中一个原因是我们缺乏宽容失败的雅量以及承担失败的勇气。实际上,那些研究结果不确定并有可能失败的项目才更可能是原始创新的,不过有可能失败的项目在评审这一关就通不过。

为了节省经费,我记得打电话跟仪表厂讨价还价谈合作,我都是很小气地在太太的办公室打的,我们取样的样品袋也是太太用家里的旧床单、布料自己在缝纫机上做的。我们当时也没有实验室,为了节省仪器实验经费,就跟对方达成协议,实验费用免费,发表成果后共同署名。这反而养成了我的研究组申请经费的独特方式。我差不多总是用前一个课题的剩余经费去做下一个课题的研究,等下一个课题申请成功,我们取得的成果差不多就可以交账了,剩下的就是精雕细琢发表高水平的研究成果。这样的好处是,我们没有交不了账的压力,研究是在自由的状态下进行的。

地图上的曙光

地图上的曙光

到了南极的第二天上午,我就跟赵俊琳迫不及待地去了阿德雷岛,它被称为企鹅岛,最有可能找到企鹅粪土层。我们两人还未走到一半就风雪大作,我们跌跌撞撞地到了山头,远远地往前面的山下望去,能看到避风的企鹅抱成一团,白色的肚皮全部埋在黑色的翅膀下,在雪原上像一朵朵乌云。恶劣的环境只是我们遇到的第一个考验,更重大的挫折还在后头,费尽周折后,我们在企鹅岛找不到一块留存粪土层的洼地——企鹅基本生活在海边的岩石小丘上,它们的排泄物、毛发等不断地随着雪雨和流水入海,并没有沉积下来。

我很沮丧,企鹅岛尚且如此,其他岛上更没有指望了。两个多月后,曙光才来了。原本我们是俄罗斯站区打探一下他们那些漂亮的硅化木和植物叶片化石是从哪里来的。站区的站长拿出地图在上面点出了一个点,说化石就在那里。我心里略有疑虑,那里是火山喷出岩所在地,火山喷发时是熔融状态,怎么会有那么好的植物化石呢?也许火山岩夹层中有沉积岩?我们这样想着就出发了。

到了地图上的那个点,我们没有寻到化石,但往下看的时候,发现凹谷中有四个小湖。我们二人飞奔下去,发现水很浑浊,上面还漂浮着浅粉红色的絮状团块状物质,跟企鹅粪的颜色一样。是企鹅粪吗?我们迫不及待地在水边的泥土上向下挖去,发现其成层分布,还有难闻的臭味。我跟赵都很兴奋:有层次、有深度意味着有历史,有气味则意味着有腐烂的有机质。我记得那天,我们两人是唱着“敢问路在何方,路在脚下”往回走的。

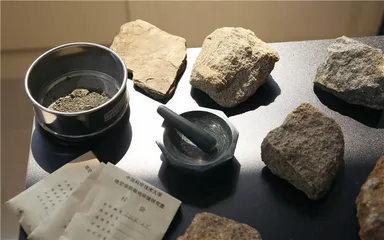

第二天,我们拿着PVC管采集了两根湖泥柱子样品回去,其中一根长67.5厘米。我们按1厘米间隔在洁净室中对泥芯分样,并进行了碳14测年,发现底部泥芯的年龄在3000年左右。元素浓度结果也很快出来了,其中锶、氟、磷等9种元素显著相关,随深度呈几乎同步的变化,我们后来确认这是企鹅粪的标型元素,也就是必备元素,其他的元素则是泥芯中的其他介质富有的。

随后,我们的研究结果显示,工业革命前,企鹅粪中的铅元素几乎没有变化,但在过去200年间,特别是过去50年里呈现明显上升趋势。这表明由于人类活动造成的全球环境污染已经影响到南极生态圈。而且,通过对企鹅粪中标型元素在沉积柱之间含量的变化,我们确认,在过去3000年中,在人类未曾干预的情况下,企鹅种群发生过四次明显的波动,其中距今1400~1800年企鹅数量达到最大值;距今1800~2300年间,企鹅数量锐减。这种增长和锐减又分别和气候变暖和新冰期相吻合。

企鹅粪的研究帮助我们打开了南极无冰区生态地质学的大门,这里头有着许多美丽、有趣以及前人未见过的风景。在此基础上,我们又将目标扩大到海豹,我们在海豹毛和粪土层中识别出人类因素的影响、文明的进程和环境的代价。通过检测南极海豹毛和生物粪中汞、铅等重金属含量的变化,提出鸟类活动是人类污染物传输的新途径,并据此揭示了过去2000年来生物毛发与粪土中污染物与人类冶金文明的响应关系,有学者评价我们的研究“对研究文明的发展与环境代价有重要科学意义”。此后,我们又将粪土层生态地质学的研究方法应用到我国南海和北极古生态、古气候和古环境的重建之中。

这些,都是我们最初研究企鹅粪时不可能想到的。事实上,一个新的学科从出现到形成并不是一个容易的过程。我们能够开展这个研究领域,并不是因为我本事大,而是我想到了边界和新的创新点。乔布斯曾经讲过在斯坦福演讲时发生的一件事,据说,当时有一位年轻人问他:“我怎么样才能成为你那样的人呢?”乔布斯的回答很简单:“另类思维”。我也希望科研界能够给予另类思维更多的空间,这样创新才能百花齐放。

(参考书目:孙立广著《风雪二十年,南极寻梦》) 企鹅孙立广南极南极鸟类南极资源