汾阳情义

作者:艾江涛 贾赖赖

贾赖赖

一度,我以为路过的杏花村就是汾阳城。那个诗人食指曾经下乡插队的地方,建起大量仿古建筑,酒旗招展。不久,车在一块宽敞的空地停下来了,汾阳到了。县城的汽车站停车场仿佛一块荒凉的野地。绕出巷子,灰扑扑的大街上,停着许多揽客的出租车。

再次出发,我们的目的地是几公里外的贾家庄。三四年前,贾樟柯开始觉得疲倦,想慢下来,每年将近一半时间便住在贾家庄。在那里,他开了一家名叫“山河故人”的菜馆,进行中的投资计划还包括种子影院和贾樟柯艺术中心。在50多公里外的平遥,由他发起的平遥国际电影展,正忙着筹备第二届的开幕仪式。

此刻的贾家庄仿佛汾阳城的异度空间,笔直宽阔的公路,大气的雕塑,还有隐匿村里的四星级酒店。司机告诉我,贾家庄在过去农业学大寨时期即是全国典型。

33岁的原文倩,曾在《山河故人》中饰演年轻时候的矿工韩三明。有些谢顶的他,和韩三明来自同一个乡,都是地道的汾阳人,此时帮助贾樟柯打理饭店及在家乡的一些事务。“当时要找一个像三明年轻时候的人,就找到我了。其实我们不太像,我比他白。”

与原文倩一样,一些汾阳家乡的人因为贾樟柯的电影,人生轨迹自此发生改变。一切都在变化,不变的是,这里始终是贾樟柯的故乡,也是他电影创作的灵感源泉。让原文倩有些感动的是,在节目《朗读者》上,贾导对大家说,他始终是辘轳把街的贾赖赖。

辘轳把街是汾阳市内的一条老街区,贾樟柯在那里度过了少年时代。2006年,贾樟柯带着《三峡好人》的一长串成绩单回到故乡。法国导演戴米安·欧诺拍摄的纪录片《小贾回家》中,贾樟柯和老同学安群雁一起坐在老宅的大门口,像当年那样,他们还哼唱了几句少年时喜欢的印度电影《流浪者》中的主题曲:“到处流浪,到处流浪。命运伴我奔向远方,奔向远方。”

安群雁和贾樟柯是从小的邻居和同学,一起在看小说、练书法、练武术、看录像的童年生活中长大。“那会儿没有什么娱乐。小学四五年级,我们就看些《新儿女英雄传》《林海雪原》《岳飞传》这样的小说。”

贾樟柯的父亲当过中学语文老师,年轻时写过诗,家中也有不少藏书。这对贾樟柯产生了影响。安群雁回忆,那会儿贾樟柯周末还常去县文化馆的借阅室看书,在上世纪80年代的汾阳街头,还有小人书摊,看一本小人书只需要花一两分钱。也许正因如此,贾樟柯读书时,偏科厉害,语文成绩突出,数学则一塌糊涂。

贾樟柯的父亲当过中学语文老师,年轻时写过诗,家中也有不少藏书。这对贾樟柯产生了影响。安群雁回忆,那会儿贾樟柯周末还常去县文化馆的借阅室看书,在上世纪80年代的汾阳街头,还有小人书摊,看一本小人书只需要花一两分钱。也许正因如此,贾樟柯读书时,偏科厉害,语文成绩突出,数学则一塌糊涂。

汾阳是座历史悠久的古城。对于这点,当地稍有文化的人都可以从汾阳王郭子仪,讲到明太祖朱元璋的两个孙子庆城王和永和王在这里修建的两座王府,再到明万历二十三年(1595)升为汾州府治所。另一方面,地处联结晋南和陕西的交通要道,汾阳受西方文化影响很早。光绪十五年(1889),基督教即已传入汾阳,随后创建的基督教堂、医院、学校,至今仍有留存。其中,基督教公理会与美国卡尔顿大学在1915年创立的教会学校——铭义中学,正是贾樟柯与安群雁的母校汾阳中学的前身。

安群雁回忆,即使在80年代初,汾阳仍有不少大的企业,此外,书画、音乐、文工团、晋剧团等艺术团体应有尽有,在整个吕梁地区首屈一指。然而,如同许多西北内陆的小县城,这里依然充满匮乏,以及对一切现代气息的渴望。

1981年的一个周六,贾樟柯、安群雁、郝鸿建三个初二的同学,骑了一个半小时,到17公里外的孝义看火车,等了一个多小时,终于看到一趟运煤车。他们还特意看了孝义城里的红绿灯,“当时汾阳连红绿灯都没有,只有孝义火车站门口有一个红绿灯”。1999年,贾樟柯在拍摄他的第二部长片《站台》时,把看火车的一幕搬进了电影。

高二以后,文理分科,安群雁读了理科班,贾樟柯读文科班。在安群雁记忆中,贾樟柯那时写诗,跳霹雳舞,属于那种活动能力很强的人。多年之后,在北京电影学院宿舍,同学梁景东还记得贾樟柯用吉他弹奏崔健《新长征路上的摇滚》的情景。让他印象深刻的是,贾樟柯喜欢鼓捣机器,一台新的拍摄器材拿到手,反复研究,一晚上不睡觉,第二天便拿出去拍了。

1988年,贾樟柯高中毕业。他和安群雁都没有考上大学。这在一个年级300多学生只能出20多个大学生的当时,并非不可接受。不久,安群雁招工去了一家当地银行上班。贾樟柯则一心想考出去。由于数学成绩太差,他跑到太原一个郊区农村住下,在山西大学一个美术班学习画画,希望靠艺考圆大学梦。

1993年,经过三次高考,贾樟柯终于考取北京电影学院。“临走时,我们几个人一起在家喝了顿酒。”同年10月,安群雁在家乡结婚。对他们来说,那段铭刻青春的汾阳时光结束了。

有人出人

“四哥”赵登新,与贾樟柯的父亲是一个单位的同事,关系一直很好。在贾樟柯上大学期间,他还陪着贾樟柯的父亲一起去过几次北京。那会儿他们一般先在北影附近的北太平庄登记好宾馆,等贾樟柯过来,父亲带给他家乡的特产,还有钱。

没有想到,不久之后贾樟柯就将他的毕业作品《小武》的拍摄地放在了家乡汾阳。1997年,汾阳正准备拆掉西大街。此前,作为古城的汾阳其实已基本被拆除殆尽:50年代初,汾阳古城尚且基本完好。当时为了便利交通,将东城的北段与南段劈开两条豁口,打通南北马道。更严重的破坏来自1957年,城砖陆续被拆除,到70年代末,土城已逐渐被夷为平地。今天,汾阳城墙仅存留北城东段约300米的土城墙,作为山西省汾阳监狱的外墙,后来经过翻修,已难寻往日面目。贾樟柯的《小武》保存了西大街最后的影像资料,1997年4月底,拍摄结束两天后,西大街被拆除。

《小武》拍摄期间,贾樟柯在汾阳的同学好友,几乎都不同程度地参与到电影中,有人出人,有力出力。老同学郝鸿建在电影中扮演了发达起来的老板靳小勇,安群雁扮演了药铺老板更胜。手拿摄影机采访靳小勇的人,是四哥赵登新。贾樟柯的大学同学,当时在山西传媒学院教书的梁景东担任美术。此外,大量的群众演员,来自贾樟柯父亲所在单位的同事。总之,在成本制约下,那是一部将贾樟柯身边关系发挥到极致的片子。“他拍这个片子,我们几个同学成搬家公司了,到处搬东西,需要干什么就干什么。”安群雁说。

第一次参与电影摄制,大家更多感到的是新奇。为了不让这些业余演员怯场,受到条条框框的限制,贾樟柯不给他们看剧本,只告诉他们下面这场戏的核心意思,要说什么话,然后让他们自己发挥。片中很多场景往往一条过,最多不过拍摄四五条。

安群雁记得很清楚,为了担心反光,在美术梁景东的指导下,他们将一条新买来的衬衫用茶水浸泡做旧。许多场景,还有需要用到的道具,都在贾樟柯的头脑里装着,但也有意想不到的即兴成分。在附近一个村庄拍摄小武父母那场戏时,本来说好出演的老两口,老头突然身体不舒服,不能拍摄,梁景东只好现场去找人。他在村口一堆晒太阳的老头中,最后挑了一个最为活跃的老人,出演片中小武的父亲。而妹妹和小武看晋剧那出戏,完全是一个偶然。当天拍摄已经结束,大家经过街边一个剧院时,发现里面正在唱戏。贾樟柯临时决定拍一条用在片中,“这样一来,小武和妹妹的关系变得更加自然、贴近”。这样的例子比比皆是。在拍摄胡梅梅宿舍那场戏时,梁景东带着几个学生,将原来房子的土炕打掉,换了钢丝床,又将外面围墙拆掉一半,这样外面马路上的声音进入房间,“更增加了胡梅梅不安的情绪”。

拍摄过程中,让梁景东印象深刻的是,贾樟柯和家乡朋友之间那种亲近无间的关系。“我们从他家走到拍摄地,20分钟的路程,走了两三个小时。走两步就能碰见熟人,他又很诚心地去和人家聊天。”

电影拍完几个月后,贾樟柯带着翻拍的录像带,到安群雁家放给大家看。很多人看着看着没兴趣就跑了,“哦,就拍了一个这”。安群雁坦言自己也并非完全理解老同学在片中要表达的意思,但看着亲切。后来等片子获奖、贾樟柯成名以后,别人再返回看这部片子,只要安群雁在身边,总要拉他解说。就这样,《小武》这部电影,他至少看了有20遍。

后来贾樟柯每拍一部新片,安群雁都会找来反复看,只要片子在汾阳取景,他和一批老同学少不了前去帮忙。他逐渐形成自己的体会:“看他的电影不是娱乐去了,是去思考去了。我有时候看着看着就不想看,心里憋得难受,有些东西很压抑,让人感到生活的艰难。”

县文工团

县文工团

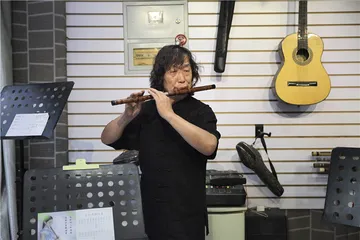

1999年的《站台》,是贾樟柯以汾阳为主要取景地的第二部电影,以汾阳县文工团为主要线索。片中不少群演来自县文工团。团里的李洪运,不仅参演,还在片中贡献了自己最拿手的笛子独奏。

将近中午时分,赵登新带着我一路找到李洪运现在的笛箫社。1978年,李洪运被安排到县文工团时,那时文工团还叫农村文化工作队,主要到地头给老百姓演出。包金泉比李洪运早一年到文工团,从开始的独唱演员,到话剧演员,一直干到团长。“当时省话剧团演什么,我们演什么。人家不给剧本,我们在下面看着演,拿录音机录下来,回来不到一个礼拜就可以演了。”包金泉说。

1984年之后,流行音乐兴起。团里一些演员开始学唱流行歌曲,李洪运也接触到了从日本过来的第一批电子琴。对那段变化,贾樟柯在纪录片《小贾回家》中描述:“文工团在中国很特别,它一开始是唱歌、跳舞的团体,通过唱歌跳舞来介绍政府的政策、党的政策。到了80年代,逐渐变成了一个演出机构,我觉得那就是文化的变化。文化的变化在80年代很重要。在这个变化里面,跟我最有关系的就是流行音乐。因为我自己是从这种完全不允许有流行音乐的时代,到偷偷听台湾的广播,听邓丽君的音乐,到开始有了那种走私的录音磁带,有了走私的录音机,开始了解西方音乐,一直到我们的社会也真的开始允许有流行音乐。音乐开始出现在我们的生活里面,我觉得这是80年代一个很有趣的变化,代表着个人权利的一种回归。”

包金泉参加了《站台》的开机仪式,对这部电影描述的生活最熟悉不过。可他却告诉我,自己曾当面和贾樟柯聊过。“《站台》看了几次,都看不进去。”其中原因,包金泉的解释是:“贾导也说这部电影以文工团为生活蓝本,实际上差距很大。电影毕竟是艺术作品,融入了全国的背景氛围。当时的汾阳还没影片那么高,有点小风过来,还没那么思维涌动。文工团有几个人确实考大学走了,大部分人还是安于现状。”

正如贾樟柯后来所说,自己是一个叛徒,只有离开家乡,才能真正理解家乡,获得家乡。在那个时代,汾阳的多数年轻人依旧没有更多的选择可能,只是靠着时代的惯性往前走。即使是最为活跃前卫的那批人,多数也只能像《站台》中的崔明亮和尹瑞娟一样,在度过一段闪耀的青春时光后,抱着孩子,在开水壶的蜂鸣声中,过着最为平凡的日子。

贾樟柯曾回忆起有一年在汾阳过春节的经历。和一帮昔日好友酒醉之后,他忽然觉得伤感,一个人骑着同学的摩托车漫无目的穿城而去。不知不觉中却走到了一个邻村老同学家中。多年不见的同学走亲戚去了,他发现老同学的房间竟没有任何改变,甚至枕边还放着一本80年代出版的杂志《今古传奇》。一种苦涩的滋味不禁涌上心头:“一个又一个漫长的农村之夜,他是不是就凭这一册《今古传奇》挺了过来?”

“我与他们有关”

无论是相对于影片中要回忆的时光,还是相对于影片拍摄的时光,今天的汾阳,正如中国成千上万个小县城那样,经历了从城市外貌到内在气质的种种变化。

采访结束后,赵登新带着我们来到了汾阳市区南武家巷与西牌楼东街的交叉口。沿着两侧砖石结构老房的巷子,《站台》里张军、崔明亮他们的自行车呼啸而过。张开的手臂,青春的眼神,还有正前方旧法院门口“为人民服务”几个大字,一起见证了那个时代的青春。那一幕也成为《站台》的宣传海报。

原文倩说,《小武》中胡梅梅告诉小武:“你咋不往高处走呢?”那个小武拾级而上的台阶还在。当年,两人轧马路的那条街就是汾阳的录像厅歌厅一条街,经历了上世纪八九十年代港台流行文化的繁盛期后,那些昔日走在门口就能听到播放内容的录像厅早已消失,取而代之的是一排排店铺饭店,偶尔还有几间KTV。走在那里,闭起眼睛,耳边似乎还回响着当年那些老片中的台词:“我等这个机会等了三年,不是为了证明我比别人强,只是要证明我失去的东西,我一定要夺回来。”

文峰塔还在,虽然旁边新建的文庙让这座建于明末清初、国内现存最高的砖结构塔少了很多古朴之色。在《山河故人》的片尾,赵涛饰演的涛儿,就在文峰塔旁的漫天大雪中一边独自跳舞,一边回想着青春往事。

基督教堂还在。出现在《山河故人》海报上的中西合璧的基督教堂钟楼,当年曾是这座城市的最高建筑。细雨之中,我们穿过街巷,爬上教堂旁边的平台,放眼望去,不远处就是汾阳中学,还有在基督教广智院基础上改建的老文化馆。不久的将来,这些建筑也许终将败坏,但对汾阳人来说,值得庆幸的是它们永远留在了贾樟柯的电影中。

安群雁告诉我,上次见贾樟柯,还是在去年平遥国际电影展期间,他在外面和工作人员一起喝茶聊天,贾樟柯在里面忙着筹备影展。虽然彼此都知道对方来了,但没有见面。有时一起喝酒,他们也会叫着贾樟柯的小名,劝他要个孩子。贾樟柯知道,这是老友在为他的老年担忧,这让他想哭:“只有在老友前,我才可以也是一个弱者,他们不关心电影,电影跟他们没有关系,他们担心我的生活,我与他们有关。”

这份情义,似乎正是维系贾樟柯与汾阳老家最重要的纽带。某种程度上,也是连接他的电影与观众之间的纽带。 汾阳站台江湖儿女小武贾樟柯