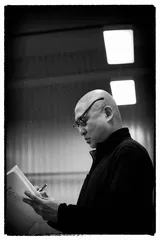

牟森和《一句顶一万句》

作者:驳静 牟森第一次尝试排刘震云的小说并不是《一句顶一万句》。

牟森第一次尝试排刘震云的小说并不是《一句顶一万句》。

1995年,牟森就试图排刘震云的第一部长篇小说《故乡天下黄花》,“没走剧本的方式,直接拿小说过来”,牟森找真的农民演农民,并且决定带着这个戏去第二届布鲁塞尔艺术节。后来因为带农民出国有困难,这才作罢。用牟森自己的话说,债就欠下了。

2009年,《一句顶一万句》在《人民文学》分成上下两部发表,牟森说他第一时间就读了,特别喜欢,在自己的博客上写下评论,其中一句是“地老天荒,山高水长”。两三年前,当得知鼓楼西剧场创始人李羊朵有《一句顶一万句》的话剧改编权,牟森对这部他眼中的“大书”和“中国社会史诗”就有了企图心。他想把小说原著中“中国情感结构和蕴藏的情感力量通过舞台剧媒介转换出来,通过这种情感力量,将其中的价值观传递给观众”。

牟森对李羊朵也“另有一份债”。2016年,牟森曾答应李羊朵复排自己1995年的作品《红鲱鱼》,最后因为某些原因,也作了罢。就这样,牟森拿到《一句顶一万句》,开始着手进行剧本改编。

杀心起落间,命运与救赎

《一句顶一万句》的上下两部,分别是“出延津记”和“回延津记”。故事主角之一吴摩西,养女巧玲被人贩子拐跑,为了寻找她而从家乡延津出走。70年后,山西沁源人牛爱国,为了完成母亲未了遗愿,回到老家延津。而牛爱国的母亲曹青娥,正是当年走失的小女孩巧玲。

故事当然不只上述寥寥几句如此简单。

刘震云10年前谈创作,曾说“人的一辈子,遇不到几个能说得着的人”。这是他创作的这部被称为“中国版百年孤独”作品最重要的主题。他讲一个人,似乎终其一生,都遇不着几个说得着的人,而真正遇到说得着的人,才“一句顶一万句”。所以,“说得着”时时出现在小说里。也因此,牟森在舞台上处处提醒观众,两个人好,是因为说得着,而为了铺垫“说得着”,更多的则是“说不着”。

对牟森而言,改编《一句顶一万句》,结构和语言不那么难处理,难的是它的容量。这也是20日该剧首演时,给人感觉下半场为了顾及原著容量而推进略微仓促的原因。

小说人物众多,达100多个,牟森说他创作剧本时,遇到的第一个难题便在于人物取舍。有一些取舍倒是非常容易,比如拐卖巧玲的三个人贩子可以舍弃,巧玲后来被卖到的那户人家家长老曹同样是枝蔓。在牟森看来,故事线头虽多,但主线其实非常清晰,它讲的就是两个“杀人”的故事。

吴摩西当年老婆跟人跑了,曾提着刀,要去杀奸夫淫妇,当找到他们时,却发现问题不在“说得着”的他们,而在自己,于是刀又掖了回去。70年后,命运轮回,同样的事情再次发生在牛爱国身上。“拔刀掖刀,形成对称结构。而促使他们拔刀和掖刀的,都是哪些人,我就保留这些人。”

剧本改了7稿,初稿6万字,最后删到2万字,并且“每一个字都来自原小说”。最终,这台3个多小时的剧也带着观众走过原著小说中每一个重要情节。其中,牛爱国的母亲曹青娥,即吴摩西的养女巧玲,以及意大利神父老詹被提炼出来,前者作为故事叙述者串联上下两场,后者则是时常出现在舞台的一个符号,一个“精神桥头堡”。

牟森说他提炼曹青娥这个人物放到整部剧开头,是受福克纳创作于上世纪30年代的《我弥留之际》(As I Lay Dying)启发,故事讲本德伦一家,为了将家中主母遗体运回娘家,历经灾难。这部剧因此设计成由曹青娥于弥留之际倾吐的未了遗愿开始,牵出70年间两代人的命运故事。

牟森说他提炼曹青娥这个人物放到整部剧开头,是受福克纳创作于上世纪30年代的《我弥留之际》(As I Lay Dying)启发,故事讲本德伦一家,为了将家中主母遗体运回娘家,历经灾难。这部剧因此设计成由曹青娥于弥留之际倾吐的未了遗愿开始,牵出70年间两代人的命运故事。

而另一个人物老詹,从意大利跑到中国传教,入脚在河南开封。他花去几十年时间,却只在开封发展了8个信徒,孤独而执拗。吴摩西是他试图发展的第9个信徒,在老詹死后,他无意中发现了老詹留下的大教堂设计图纸。舞台上,当捡起图纸,钟声响起,吴摩西独白:“随着教堂窗户被打开,我的心里,似也开了一扇窗。”吴摩西将图纸翻到背面,看到上面几个蝇头小楷,上书:恶魔的私语。歌队聚集,一束光照射在他身上并逐渐暗去,这是牟森在“获救和救赎”主题上所做的努力之一。

而吴摩西真正获得最后的救赎,是他在遍寻养女不着后,偶遇逃跑的吴香香和老高,提刀又欲杀二人,但他发现两人异常亲密,忽然意识到“就是把人杀了,也挡不住吴香香跟我不亲,跟老高亲”,并想,“一个女人与人通奸,通奸之前,他总有一句话打动了她。这句话到底是什么,我一辈子也没想出来”。

歌队的抒情与叙事

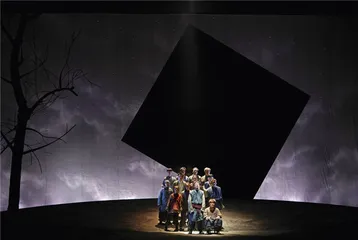

与意大利神父这一符号意象相关联的,则是歌队。16位演员要扮演70个角色,除了几位主演之外,其余演员轮流作为歌队成员出现在舞台上,承担合唱者角色。

中国戏剧舞台上很少出现歌队这一表现形式。亚里士多德的《诗学》称悲剧起源于酒神颂唱时的临时口占,而歌队伴随着悲剧这一戏剧形式几乎同时出现。公元前534年,古希腊戏剧演员忒斯庇斯发明了与合唱队“交互对话”的表演形式,不只“发明了悲剧”,也为悲剧的雏形添加了歌队这一形式,后者在戏剧中担任叙事和评论的职责,在古希腊剧场里流行一时。

牟森在创作初期,就决定要在该剧里使用歌队这一形式,他希望能用这种庄严的表现形式,加强该剧的肃穆感。而《一句顶一万句》的悲剧内核,出走与回归,抵达与救赎,与起源于古希腊悲剧的歌队有其契合之处。刘震云说“中原是一种态度”,倘若想在舞台剧里表达出这种抽象的态度,抒情与叙事兼具的歌队也的确能够为其增色。

为此,青年作曲家李京键创作了71段音乐,其中歌队合唱唱段20首。上半场出延津,故事发生地在河南,李京键选取河南特有曲艺形式——坠子,下半场回延津,主要发生地在山西,他则从山西民歌《走西口》中摘取一段音乐,将其隐藏在交响乐当中,并变奏、反复出现。

他告诉本刊,他所做的不是简单的配乐,而是“将音乐几乎铺满整部戏的演出过程,融入结构,并独自承担一部分主题叙事,成为舞台剧《一句顶一万句》的其中一个主导元素”。

歌队的另一个作用是为激烈的对白提供缓冲。李京键说:“《一句顶一万句》杀心几起几落,唱段也起到了类似的缓冲作用。”

由于歌队的叙事功能以及它在整个作品结构内的串联功能,演出过程中一旦处理不当,就会影响整体结构。受演出时间限制,相比上半场,歌队在下半场的10首曲子不得不承担更多叙事功能。李京键也认为,“这在一定程度上影响了下半场的结构感,脉络也因此不如上半场清晰”。

在舞台上,《一句顶一万句》因为歌队而尝试音乐和歌唱形式的创新,这是它很大的亮点。风险则在于,由于歌词都来自原著,内容皆日常、皆口语。比如,当吴摩西发现巧玲丢了,向开封去寻找,一跑就是二百一十里。吴摩西独白完毕后,歌队接着唱:新乡离开封二百一十里,吴摩西跑了一下午,竟跑了一百二十里。到了黄河边。这时天已经黑透了,渡河的船早已经回家了。他在河边停下来,等着明天。李京健在创作音乐的过程中感到,“在将普通百姓日常生活里‘说一万句都不顶一句’的内容在舞台上唱出来,还得具备艺术感,颇是挑战”。

另一个困难则是声乐演唱中“依字行腔”原则的执行。李京键告诉本刊,他此次在结构上学习了瓦格纳的歌剧,但德文或者拉丁文并不像中文那样有四声。“举个简单的例子,你是灯塔,换一个音调,灯塔可能会被误解为‘等他’,但德文就不存在此类问题。”

两个牟森

《一句顶一万句》的舞台背景是一整面天幕,漩涡中的蓝天白云。最令人意外的是舞台上几次出现闪着白色强光的镜面,直白、强烈地刺激现场观众,制造“无法直视”的效果。牟森将曹青娥、吴摩西、老詹以及牛爱国各自的人生置于镜面前,因为相隔70年的吴摩西与牛爱国,“命运轮回如同镜子”,以此作为意象结构的暗示。这种“明亮”的暗示数次出现,在观众脑海里留下印象。

除灯条、镜面等后现代意象元素外,整部剧的人物造型、台词以及方言的使用,这些方面仍然透露着浓重的现实主义倾向。从这个角度,牟森的确不再是从前那个牟森。

牟森上一部在传统剧场里呈现的作品还需追溯到上世纪90年代末,当时,他作为先锋戏剧导演的代表人物而成名。在中国戏剧领域,他曾是那个体制外的闯入者,虽然十几部作品加起来在国内只卖过一次演出票,但是他执导的若干剧目在多个国际艺术节上受邀巡演,反而成为当时中国戏剧在国际上最主要的声音之一。

1984年,还在北京师范大学读中文系的牟森,排演了德国作家、外交官埃尔文·魏克德(Erwin Wickert)的广播剧作品《课堂作文》,这是牟森的第一个戏剧作品,等到他第二年排演苏联作品《伊尔库茨克的故事》时,已经得到北京人艺导演林兆华的关注。1993年,牟森排演了《彼岸/关于彼岸的汉语语法讨论》,这部戏后来被视作中国当代戏剧转型的代表作;对牟森本人而言,也是他个人戏剧创作的转折点。

《彼岸》原是高行健为北京人艺学员班做身体训练时创作的作品,以“如何抵达乌托邦”为主题,发表于《十月》杂志。尔后,诗人于坚在《彼岸》基础上创作长诗《关于彼岸的汉语语法讨论》,在诗中解构乌托邦。牟森将两部作品结合在一起,就有了《彼岸/关于彼岸的汉语语法讨论》。

从某种程度上说,这部作品成为许多人人生链条上一个重要节点。25年后回头去看,无论是崔健看过演出后创作的同名歌曲《彼岸》,还是由蒋樾拍摄的同名纪录片,都为这部实际上并没有多少观众得以现场观看过的作品蒙上些许传奇色彩。

同年,比利时人弗雷伊·雷森(Frie Leysen)到中国,为她第二年要开幕的布鲁塞尔艺术节“北京·香港·台北”单元寻找作品。“在大陆,我是她唯一选定的人,她也看了《彼岸》,但没落在《彼岸》身上。她问我能否排一个只有3个人的戏,我说能,我头脑里立刻出现的是于坚的长诗《零档案》。”牟森向本刊回忆这段过往,“对一个艺术节创办者来说,她也在赌博,实际上,她赌对了,这届艺术节一举改变了比利时在欧洲的弱势艺术地位,而对《零档案》来说,它被全世界艺术节的艺术总监看到。”

1995年,《零档案》被邀请到世界各地巡演,前后演了近百场。“那一年的演出密集到什么程度?雷森要我为她的第二届艺术节创作新戏,并且要去巴黎的秋天艺术节,东京艾丽斯戏剧节还有一个新戏在等我排,以至于,《零档案》有些城市巡演我都没时间跟。”

“当时虚荣心大发了。”牟森说。他从戏剧创作伊始,就受波兰戏剧大师格洛托夫斯基影响,其理论著作《迈向质朴戏剧》一度是牟森当时的精神和理念支持。1995年,《零档案》巡演到意大利,当时住在弗塔拉地区的格洛托夫斯基还去看了演出,遗憾的是,牟森本人却并不在场。他原想再找机会拜访,4年后,大师去世。

“我后来严重检讨过自己,太贪心。自己超越不了自己的时候,很痛苦,不只是没有快感这么简单。艺术节的委托制作,都需要是你最好的作品,但我当时,自己都知道这不是最好的,那怎么办,只有停止。”

二十几年后,牟森以研究者和教学者的身份,在中国美术学院跨媒体艺术学院研究空间设计与叙事工程。

牟森说这些年间,在戏剧领域,他“并不在场”。牟森不再排戏,几乎隐退。偶尔出现,也只是受林兆华邀请为北京人艺担任剧目总监,或者为上海“西岸2013建筑与艺术双年展”创作40分钟的开幕戏剧。在他自己看来,这都算不上真正的在场。但他对当下中国戏剧仍有观察与分析。

“戏剧环境跟我过去相比当然是好太多了,变化也非常大。现在演出业也很繁荣,而且我觉得天花板还远没到。”2007年,牟森就追问过“戏剧产业”这一议题,认为“编制与预算”倘若能够统计清楚,是对中国话剧非常重要的贡献。

他的分析是:“中国应该是目前世界上政府对话剧投入预算最高的国家,是唯一,还不是之一。我们每个省都有在编剧院,都有行政预算,但投入产出比是多少?如果真正按产业来讨论,就不能不算这个比例。比如北京人艺,我参与过包括《万家灯火》在内的几个戏,人艺的明星演员,是人艺的员工,在人艺演戏的出场费跟在外头远不一样,但没有人按投入产出来计算。”

出戏剧25年后,牟森带着他的“叙事”野心,回归戏剧。

牟森:正典叙事缺位太久

牟森:正典叙事缺位太久

三联生活周刊:90年代中期,你先后排了《彼岸》《零档案》和《与艾滋有关》。隔着25年去看当时这三部作品,你自己怎么评判?

牟森:我排它们时,并无所谓三部曲的想法。后来有人称它们为“力量三部曲”或“社会三部曲”,现在回过头去看,隐隐感到的确存在这样一种联系。我觉得它们并没有过时,力量都在,甚至它们对社会的反馈,更接近今天的现实。

三联生活周刊:从前,你倾向于使用非职业演员,这回的《一句顶一万句》在演员选择方面是怎么考虑的?能否从表演角度做一个对比讨论?

牟森:以前倾向于非职业演员,这次考虑到主流观众这个诉求,所以表演的确是着重考虑的问题。但最开始就确定,不管什么人来演,首先要说河南话。

再说从前。以前在表演上我信奉“装置”(installation)这套说法,把不同的东西放在一起,产生新的东西。换句话说,把演员当作材料,不同的演员当然有不同的质感,我要某种质感,就找一个这个质感的演员,直接拿来用就可以。比如于坚在《与艾滋有关》里,在台上炸丸子,没人比他炸得更好。后来我看当时的录像,看了简直享受死了。所以当时我有两句话,一是“变台词为说话”。我喜欢真实语感里的节奏,它的语言和心理节奏是吻合的,这也是为什么这次《一句顶一万句》需要说河南话的原因。另一句话是“变演为做”。当时的戏里面,演员身体与物体之间要发生关联,有时是危险的动作。比如《零档案》里,大半场都在切割钢筋,把钢筋焊在钢板上,那用表演吗?这就是一项有点危险的工作,他在台上紧张地完成就好了,比所有的表演都有力量。

但这都是当时的情况,一个风格成功了,不是非得延续套用,每个事儿都要有它的方式。

三联生活周刊:你多次说自己做的戏与先锋戏剧无关,是不认可自己做的戏属于先锋,还是不认可先锋戏剧这个形式?

牟森:我自己没有“先锋”这样一个出发点,我更强调每个戏有它的特殊性。但先锋性,怎么说呢,一方面是它的字面意思,“先锋”这个词有它的本来含义。另一方面,孟京辉是把先锋当品牌来做,把它视作一个品牌,先锋就指这个品牌内的这一类戏剧。

从“先锋”这个词的本来面目出发,它意味着求新、新异、求变,而品牌,求的是稳。最好的例子是崔健,一开演唱会,他的老歌迷们老想让他唱从前的歌儿,因为他们还停留在原来的口味上;崔健自己呢,他自己变了,没管他的受众。于是两边儿都很愤怒。这就是产品和作品的关系,而这个关系其实是很明确的。从我个人来讲,我跟先锋没关系。第一,先锋不是我的出发点,我自己从来没有这样自我归属过;第二,这也不是我的品牌。

三联生活周刊:实际上这些年你也不能说完全远离戏剧,比如2013年做的《上海奥德赛》,你如何理解和归类美术馆戏剧这个形式?

牟森:我按媒介场域来理解。美术馆属于展场,即展览场所,它是空间类的,特点是没有时间限定、开放,观众是自由的、随意的,看1分钟或1小时皆可。第二种是演场,也就是剧场,2小时或3小时,所有人都在同一个时间里把它看完,所以它是时间类的。还有映场,电影院、电影节,后来还有电视节目,它跟剧场有相似性。这是三种媒介场域,我是这么区分的。

所以在展场里面,相比于戏剧,我更倾向于使用“叙事”这个词。实际上每个场域都要用到叙事。《上海奥德赛》跟展场略有不同,因为它仍然是时间性的东西,40分钟开幕演出,时间有规定,因此它也有戏剧的特点,却又不是传统的演场。它一共只表演了2场,后来有一个专业团队,拍摄出6个屏幕的再现效果,但依然取代不了现场。现场气氛没有后,它的媒介属性就转换了。

三联生活周刊:“叙事”的重要性,在这次《一句顶一万句》里是怎么体现的?

牟森:叙事,我认为它最重要。这是亚里士多德的《诗学》里讲到的无比重要的一点。这本书,我自己是80年代花1块多钱买的。每隔5年10年,又能读出新的东西,上面做了无数笔记。《一句顶一万句》里我用的叙事概念,完全就是亚里士多德的。里面讲到悲剧和史诗,《一句顶一万句》就既是悲剧,又是史诗。我没有问过震云,但对我来讲,出延津和回延津,一出一回,就非常奥德赛。特洛伊战争之后,英雄奥德修斯要返乡,可是因为被诅咒,历经艰难险阻,10年才得以回家。可奥德修斯的儿子中间又出门寻找未归的父亲,一归一出,震云写的是出延津和归延津,你看这就是正典叙事。

另外,我认为我们正典缺位太久了,多少年来,我一直提倡正典叙事,所以这次我用了特别多正典叙事的东西。

三联生活周刊:你说的正典缺位太久,具体是指中国戏剧吗?

牟森:不光是戏剧,也包括文学。我一直说,清算80年代,甚至清算整个20世纪,至少回到19世纪,往回走。起码我自己是这么想的,20世纪所谓当代艺术、当代戏剧,反正我是与它们背道而驰的。我希望回到正典,从正面强攻,在正面战场作战,不搞歪门邪道,不打游击战。但我原来一直打的就是游击战。我们剧作家缺位很久,我前几年感慨,在我的视野里,能写正典的剧作家不多,何冀平老师是一个,李龙云,也是一个。

三联生活周刊:年轻一点的有吗?

牟森:年轻一点的我不熟悉。现在也没什么剧作,现在都是各种“探索”,这个词我也非常不理解。好比你刚才用的词“先锋”。但借用阿瑟·米勒的话,现实主义仍是巨大的需求。

三联生活周刊:这里说的现实主义,是指情节吗?

牟森:是情节剧。情节剧对我来说是天大的事,但很多话剧从业者说起它是不屑的。情节剧,延续的是家庭情节剧,这在好莱坞是一个类型。比如《教父》这部电影,类型不是黑帮题材,而是家庭情节剧,它讲的是一个家族的故事,只不过是一个黑帮家庭。它的英文原文是melodrama。这里又涉及音乐与剧情的关系,音乐是结构性的,它与剧情是长在一起的。舞台剧《一句顶一万句》基本也是遵循这一规律的。 一句顶一万句牟森戏剧