安托万·布德尔:罗丹之后,贾科梅蒂之前

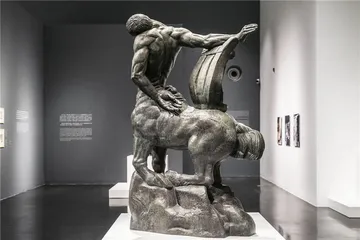

作者:张星云 正在清华大学艺术博物馆举办的展览《回归·重塑:布德尔与他的雕塑艺术》将持续到4月30日,这是20世纪初法国雕塑家安托万·布德尔(Antoine Bourdelle)的作品首次在中国展出。展品包括38件原尺寸青铜雕塑,以及油画、水彩、素描和诸多历史照片。观众们可以最近距离地感受那些比人还高的经典作品——《弓箭手赫拉克勒斯》《珀涅罗珀》《垂死的人马,无胡须版本》——带来的雄伟感,也可以借助射灯移动视角,仔细观察《帕拉斯的躯干》和《果实》等其他青铜雕塑,发现隐藏的细节。

正在清华大学艺术博物馆举办的展览《回归·重塑:布德尔与他的雕塑艺术》将持续到4月30日,这是20世纪初法国雕塑家安托万·布德尔(Antoine Bourdelle)的作品首次在中国展出。展品包括38件原尺寸青铜雕塑,以及油画、水彩、素描和诸多历史照片。观众们可以最近距离地感受那些比人还高的经典作品——《弓箭手赫拉克勒斯》《珀涅罗珀》《垂死的人马,无胡须版本》——带来的雄伟感,也可以借助射灯移动视角,仔细观察《帕拉斯的躯干》和《果实》等其他青铜雕塑,发现隐藏的细节。

本次展览的中方策展人、清华大学艺术博物馆副馆长杨江东说,展览自去年底开幕以来,在中国学术界和雕塑界引起了很大反响。“我们组织过几次雕塑公开课,很多艺术专业的学生会来临摹展品,有中央美院、天津美院,也有四川美院的。基本国内艺术院校的老师们都来看了展览,因为雕塑一定要近距离现场看,与看画册完全是两码事。”

活跃于第一次世界大战前后的布德尔,作为罗丹的学徒和助手曾在其工作室工作了15年,后来自立门户,培养出了贾科梅蒂(Alberto Giacometti)和热尔梅娜·里希埃(Germaine Richier)等一批优秀的艺术家。

罗丹在艺术史上地位极高,是公认最杰出的雕塑家之一、从古典主义转向现代主义的承启者。贾科梅蒂则被视为彻底跨入现代主义的雕塑家,在艺术市场也颇受认可,已然成为作品拍卖价格最贵的雕塑家。而夹在两人中间的过渡人物布德尔,无论从艺术风格还是卖点,都正好落入了被公众忽略的地带,未能在艺术史上占据重要位置。

罗丹的助手

罗丹的助手

可以说,布德尔能够走上雕塑家这条职业道路,仰仗于罗丹。

出生于南法的布德尔15岁便获得奖学金进入图卢兹美术学校,八年后又进入巴黎国立美术学院学习。然而,布德尔因受不了墨守成规的学院教学而退学。潦倒的他1893年经雕塑家达鲁介绍认识了罗丹,那年他已经32岁。

此后15年间,他是罗丹的雕塑工人,罗丹的石膏作品会送到布德尔的工作室用大理石翻制。两人来往密切,布德尔为自己的导师制作绘画和雕塑肖像,罗丹也不遗余力地支持这个年轻人的事业。1895年,布德尔获得了创作他雕塑生涯第一座大型公共纪念碑的机会:《1870年蒙托邦战争纪念碑》,罗丹在背后的支持起到了决定性作用。

为罗丹工作过一个月的著名雕塑家布朗库西(Constantin Brancusi)评价布德尔:“他的作品气场强大,但在大树阴凉之下很难成长。”长期受到老师的影响,布德尔最初也借鉴了诸多罗丹作品的特点:表现主义处理手法、雕塑表面不完整、破碎的效果,在作品上刻意保留雕塑家创作的痕迹。但布德尔也很快意识到了局限,1905年,布德尔曾总结这段师徒关系,他写道:“我为他工作,我经常见他,我从心底钦佩他。但所有跟随别人的人,都只能在别人身后。”

罗丹和布德尔之间的争吵也是由此开始的,争论的结果,是他们在艺术上的分道扬镳。布德尔像罗丹的另一位弟子马约尔(Aristide Mailllol)一样,一方面对已经形成的传统和权威取分析态度,另一方面,对过分激进的创新保持冷静观望。1909年,作品《战斗中的阿波罗》标志着他艺术风格转向。在19世纪末20世纪初风起云涌的欧洲艺术大变革时期,印象派之后,艺术界迎来立体主义、表现主义和超现实主义,传统被颠覆。然而,还是有一些艺术家逆流而上地选择了对古典艺术的探求,布德尔就是其中之一。

罗丹和布德尔之间的争吵也是由此开始的,争论的结果,是他们在艺术上的分道扬镳。布德尔像罗丹的另一位弟子马约尔(Aristide Mailllol)一样,一方面对已经形成的传统和权威取分析态度,另一方面,对过分激进的创新保持冷静观望。1909年,作品《战斗中的阿波罗》标志着他艺术风格转向。在19世纪末20世纪初风起云涌的欧洲艺术大变革时期,印象派之后,艺术界迎来立体主义、表现主义和超现实主义,传统被颠覆。然而,还是有一些艺术家逆流而上地选择了对古典艺术的探求,布德尔就是其中之一。

此后布德尔创作了一批古希腊神话题材的雕塑作品,如《帕拉斯的躯干》《果实》《珀涅罗珀》等,并于1909年离开罗丹工作室之后,创作了兼具古典性与现代性的成名作《弓箭手赫拉克勒斯》。有别于富有感性特征、强调动感、醉心于表现流动光线的罗丹,布德尔在雕塑创作中首先注意严格的构架,讲究层次分明的结构,强调节奏的力和轮廓的美,他不把形似表现到极致,故意保留原始的稚拙和质朴,给欣赏者留有更多的想象余地。罗丹后来评价道:“对我来说,最重要的事情是起伏的表面,而对布德尔来说,最重要的事情是建造。我把情绪封存在肌肉中,而他让它们以某种风格发散出来。”

作为回应,布德尔对自己的学生说:“起伏的表面是去破坏,而建造是去创新。”

贾科梅蒂的导师

贾科梅蒂的导师

罗丹1917年去世,此时布德尔已经成为雕塑大师。第一次世界大战结束后,布德尔接替罗丹获得了大量公共雕塑订单,诸多国家政府都请他来做公共纪念碑。他相继为布宜诺斯艾利斯广场设计了阿根廷共和国奠基者的纪念碑雕塑《阿尔韦阿尔将军纪念碑》,为波兰爱国诗人亚当·密茨凯维奇(Adam Mickiewicz)设计纪念碑,而他为巴黎香榭丽舍剧院设计的装饰雕塑,则是他雕塑与建筑的一次彻底结合。

此时的布德尔纵情于建筑性和纪念碑式的雕塑风格,彻底摆脱了罗丹的影响。

布德尔晚年很喜欢教课。他周边所有的人,无论家人、学生、朋友还是熟知他的记者,都记得他教课时流露的愉悦。其实早在1900年,布德尔就曾和罗丹一起创办罗丹学院,但最终计划流产,后来他被大茅屋艺术学院(Grand Chaumière)聘为教师。大茅屋有别于正规的巴黎国立美术学院,更像是一个开放空间,收费很低,学生们来去自由。1909年,布德尔在大茅屋开课,每周一次,持续了20年没有间断过,直到1929年他去世。

根据布德尔博物馆保存的一封他女儿罗地娅·布德尔(Rhodia Bourdelle)写于1909年的信件所做记述。“每周在大茅屋艺术学院听布德尔讲课的学生有上百名,但只有很少的学生能踏入他的私人工作室,也就是离大茅屋不远他的家里。”如今在巴黎蒙帕纳斯的布德尔博物馆,就是其工作室改成的。

当时极少数来布德尔工作室上课的学生中包括三名瑞士人,其中一位就是贾科梅蒂。1922年至1926年,21岁的贾科梅蒂被父亲送到大茅屋上课,也正是在这四年间,贾科梅蒂得以步入布德尔的私人工作室。

不过相比于另一位学生里希埃对布德尔的推崇备至,贾科梅蒂对布德尔的评价似乎并不高。1962年在接受法国《艺术》周刊主编安德烈·帕里诺(André Parinaud)采访时,贾科梅蒂曾说:“布德尔教的课并没有给我带来太多帮助,只是按照模特创作全身人体雕塑。当时我觉得自己对雕塑的理解每天都在变化。”这段著名的采访,使得后来的艺术史学者们倾向于否定布德尔对贾科梅蒂的影响,也将两人分立为雕塑史中的两个发展方向。

当时布德尔接受了大量委托订单,为公共机构制作纪念主题的大型室外雕塑,从古典神话中寻找灵感。而同样居于蒙帕纳斯的贾科梅蒂则穷困潦倒,他制作的雕塑体积都很小,一度积极投入超现实主义艺术运动。贾科梅蒂似乎成了一个与布德尔完全相反的艺术家。

法国雕塑史专家艾美丽·斯密耶(Amélie Simier)曾任巴黎美术博物馆雕塑部主任,现在是巴黎布德尔博物馆馆长。在接受本刊专访时,她认为,布德尔生前享有盛名而在去世后逐渐被公众淡忘,其重要原因是近一个世纪以来的西方艺术史关注于现代性,而布德尔这种从古典向现代过渡的艺术家,没有获得足够的认可。

他质疑传统,但不够颠覆

他质疑传统,但不够颠覆

——专访巴黎布德尔博物馆馆长艾美丽·斯密耶

三联生活周刊:作为罗丹的助手和贾科梅蒂的老师,为什么布德尔在艺术史上的地位并不很高?

艾美丽·斯密耶:我首先要说的是,布德尔现在在学术领域已经有了很高地位,对雕塑家、学者、雕塑史研究者们而言,他很有名,无论是在国际上还是在中国。我去年底来清华大学艺术博物馆参加本次展览的开幕式,很多中国艺术院校老师和我谈起布德尔都很激动,他们对巴黎的布德尔博物馆如数家珍。每次我出差来中国,与中国的博物馆同行见面,都发现他们很了解布德尔的作品,另外布德尔论艺术的随笔也早在近20年前被翻译成中文出版发行。但你说的没错,对于公众来说,布德尔没有罗丹有名。

这涉及一名艺术家如何获得自己声誉,以及艺术史品位这两方面的问题。近一个世纪以来,西方艺术史被视为一部记录现代性的历史,代表性艺术家们通过与传统不断地决裂达到现代性。尤其在绘画领域,这种激进的方式被艺术评论认可,进而发展壮大。罗丹和贾科梅蒂都在著名艺术评论领域收获了很高认可,他们的作品被认为是对古典传统的某种颠覆,他们也因此被写进了现代艺术史。随后收藏他们作品的机构以及艺术市场进而放大这种现代性。布德尔则是一位过渡时期的艺术家,他正好介于古典与现代之间。他刚刚从19世纪末写实主义雕塑中解放出来,但依然保留着形象语言。因此他的情况很复杂,他在不断质疑传统,探索新的艺术语言,可他的尝试不够颠覆。

三联生活周刊:为何他在公众眼里名气不如罗丹和贾科梅蒂大?

艾美丽·斯密耶:其实西方公众对雕塑史不甚了解,一般大家只对绘画史,尤其是19世纪至20世纪的绘画史比较熟悉。如今你要是在法国大街上让一名路人说出几位雕塑家的名字,他很可能会说米开朗琪罗和罗丹,再问,他还会说贾科梅蒂和杰夫·昆斯(Jeff Koons)。

罗丹、布德尔、贾科梅蒂,都是在40岁之后才逐渐进入自己职业生涯的重要时期。1917年罗丹去世后,布德尔就成为当时法国最有名的雕塑家,直到1929年去世。根据1930年的媒体报道我们得知,那时罗丹已经被人们广泛淡忘,他在巴黎的博物馆无人问津。要等到70年代,美国大学重新发现了他,尤其是斯坦福大学的坎托艺术中心(Cantor Arts Center)收藏了一批罗丹的作品并在80年代进行展览,由此罗丹才重新回到雕塑史的重要位置。

此外相比于罗丹和贾科梅蒂,布德尔的作品辨识度相对弱。罗丹的《吻》主题鲜明,容易理解,《巴尔扎克》表面起伏的处理方法成了经典,贾科梅蒂《行走的人》同样成了艺术家的标签。尽管《弓箭手赫拉克勒斯》也成了布德尔的标签,尤其在法国,但别忘了他同时期还在构思《珀涅罗珀》和《果实》,后两件作品用了完全不同的艺术语言。因此可以说布德尔的风格并非固定不变,也使得他的辨识度不够强。

三联生活周刊:布德尔这种古典与现代结合的建筑性、纪念碑式雕塑风格很独特,其在后来的艺术史上有继承者吗?

艾美丽·斯密耶:上世纪20年代至40年代欧洲和美国的雕塑家,以及50年代至60年代苏联国家的雕塑家,都延续了布德尔建筑性、纪念碑式的雕塑风格,从古典主义汲取灵感,运用于简化的现代雕塑。这种建筑风格的延续也同样有赖于政府建设公共建筑的订单。在巴黎,最后一批类似风格的雕塑是1937年由艾尔弗雷德·让尼尔(Alfred Janniot)主持兴建的特罗卡德罗广场(Place du Trocadéro)及巴黎现代艺术博物馆配套雕塑。

而在外国,历史上延续这种风格的雕塑师往往就是布德尔的学生。瑞典雕塑家布鲁·豪斯(Bror Hjorth)回国后谨遵布德尔的教导,不去复制老师的作品,而是通过自己的经验寻找现代性,他后来的作品灵感并非来源于古希腊神话,而是瑞典本国的传统木雕。曾师从布德尔的薇拉·穆希娜(Vera Mukhina)回国后则成为苏联时期最著名的女雕塑家。她1937年为巴黎博览会创作的大型纪念雕塑《工人与集体农庄女庄员》成为苏联的标签之一,其诸多作品中刚硬、坚强、棱角分明的人物形象可以说是对布德尔作品一个侧面的某种强化。

三联生活周刊:布德尔这种纪念碑式的雕塑风格是否影响了中国?

艾美丽·斯密耶:为了布德尔作品首次在中国展出,我们还专门做了功课,在现存的档案库中寻找布德尔与中国的联系。我们发现上世纪20年代至30年代中国留法艺术家群体确实与布德尔产生过关系。后来创办了上海美术专科学校的刘海粟在其《欧游随笔》中描述布德尔的开放艺术风格和其在教育方面的意义,还评价说:“布德尔受了种种不同的影响,但到处有他自己的面目。他自罗马、希腊、巴比伦、埃及得来的形式,都依他自己的心灵改造过了。”

如今这一时期的留法艺术家群体已经成为当下艺术史中的一个热门研究对象,无论在中国还是在法国。法国学者埃里克·勒菲弗尔(Eric Lefebvre)近几年的研究则显示庞薰琹在1927年至1929年间经常光顾大茅屋艺术学院。此外常玉、潘玉良、吴大羽在20年代也是大茅屋艺术学院的学生。

1929年布德尔去世后,他的家人就开始于全球组织展览,从美国到俄罗斯,再到瑞典和南非,并将巴黎的工作室改为博物馆赠予巴黎市。但由于当时中国市场并未开放,因此要等到这次才是布德尔作品首次来中国展出。尽管如此,我认为布德尔对人物形象的塑造,以及其纪念碑式的风格,在中国当代雕塑领域都产生了很明显的回响,无论是涉及重大历史题材的当代雕塑,还是中国城市建设高速发展之下的城市雕塑。 雕塑罗丹布德尔