纽约食事:美食博主、女酒鬼和小职员的三面人生

作者:三联生活周刊 文/喜北

文/喜北

走上美食博主这条(不归)路,还得感谢纽约。

搬到纽约后,我发现,来自中国的同学同事出来聚餐,吃来吃去都是中餐。时间一长,我发现,主要是大家不知道除了中餐还有什么能吃的,也不知该去哪里看新餐厅的资讯。

我这个人真是挺爱吃的。在吃这件事上花了相当可观的时间、精力和钱。追新餐厅、追米其林,对城内食评、美食媒体了如指掌,被我奉为食评写作启蒙、《纽约时报》当家食评人皮特·威尔斯(Pete Wells)的稿件更是如数家珍;刨除房租和必要的生活开支,薪水的绝大部分都贡献给了吃,以至于朋友这样评价当时的我:你腰上这一圈哪儿是肉啊,根本是一打LV Speedy包包。

于是,我非常光荣地一毛钱都没有存下来。不过这是题外话了。

我开始在“豆瓣”上分享自己的纽约美食探店心得(心得而已,根本算不上食评),可能是因为文笔尚可,加上一定粉丝基础,竟反响热烈,直接把公司楼下一家日料店从门庭冷清写到排队叫号……此后,陆陆续续有媒体来找我,请我写餐厅专栏,甚至有人提供每季度6到8家餐厅的试吃费用,当然,还有稿费。

以至于我始终认为,自己没花钱的餐厅,是很难写出真知灼见的。

从那时起,我的写食文章,总算是像点样子了。2013年年中,我被“豆瓣”邀请成为首批专栏作者。后来因为微信公众号的崛起,那个叫作《纽约食事》的专栏我至今都没有更新完,实在有愧。

我的Fine Dining(高级餐厅)食评生涯,是从纽约著名连锁帝国Momofuku旗下米其林二星餐厅Ko的吧台开始的。彼时的Ko,还开在居民楼底楼,狭长逼仄的开放式厨房,仅能容下12人的L字吧台,厨房里只三名厨师包揽汰烧、端盘子、介绍,抬头就是抽油烟机。絮絮叨叨十几道菜,一顿饭三四个小时一晃而过。边吃边看,闲来同厨师唠嗑几句,心情极其好。

最好笑的是那天晚上吃第二轮,和我相隔一个位子的大叔,明显是同行。

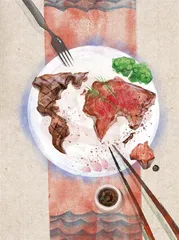

做兼职食评人的这几年,写过、去过的餐厅不计其数,有极富时代意义的Blue Hill,也有高星餐厅里唯一一间做意大利菜的Marea,有女主厨当家、纽约最早的北欧餐厅Aquavit,也有从布鲁克林辗转搬迁最终拿到两星的网红餐厅Aska……在一张张形制各异的餐桌前坐定,老生常谈的多元文化、熔炉纽约,刀叉与舌尖交错,变得如此活色生香、触手可及。

认识一个城市最好的方式,就是吃啊。

我还记得那一块追单的和牛包海胆,在不接受四人以下订位的西村传奇日本烧肉店Takashi,深受众人爱戴并让我爱上了烤肠子;离前公司超近的加泰罗尼亚小馆Casa Mono,去过西班牙却依然心向往之,把裙边肉做得惊艳绝伦,独创的海胆炖蛋有一抹淡淡的清新柑橘味;由LCD Soundsystem乐队主脑詹姆斯·墨菲(James Murphy)创办的布鲁克林自然酒小酒馆Four Horsemen,美味落胃的手工Pasta完美抚慰了我和友人被Per Se伤透了的心;还有纽约新披萨运动鼻祖的Roberta's,那一张和朋友坐等三个小时才吃到嘴里的番茄水牛芝士Pizza,饼边焦香,芝士柔嫩,新鲜九层塔与番茄气味浓烈;啊,还有下东城那家凭借“荧幕高潮”闻名遐迩的Katz Deli,在纽约住的第五年终于被人生拉硬拽去吃,半信半疑把粗糙不堪的Pastrami大肉三明治塞进嘴里,几近热泪盈眶……

吃得越多,就有越多人来问餐厅推荐。很快,我收获了一个外号:纽约人肉Yelp,差不多就是野生大众点评的意思吧。

细细想来,纽约的每个角落,都是回忆。但作为上班族的我记忆中的纽约,却是满满人间烟火气,是座有温度的城市。

联合广场农夫市集是我在纽约最爱逛的菜场。每周一三五六清晨,纽约周边县市的农夫们风雨无阻地驾着卡车来赶集,在这座全纽约最受欢迎的街心公园外缘,陆续支起数十顶白帐摊儿开市。我在不远处的熨斗区上班,每日都乘地铁通勤。恰地铁口就在市集正中,上到地面的第一眼风景,是DutchMill Garden花摊上丛丛怒放的时令鲜花。踏一路阳光,顺手买一把菜、揽一束花,帆布兜里插着一根法棍,一整天心情都好得出奇。

离开纽约两年多,偶尔忆起,最怀念的竟是下班去逛Wholefoods。中午走路去20街与五大道交口的Taim餐车买一只全素的Falafel Pita三明治当午餐,在17街的日本快餐店点一份“边角料”三文鱼皮盖饭,啊,还有公司楼下Deli的“野生 Bagel”,一片芝士,夹上一块爆浆鸡蛋,来几块炸好的烟肉,售价3.5美元,看着不讲究,却在忙到七荤八素、在桌边漫不经心啃完的工作日早晨,格外暖心……

还有还有,法拉盛那家以没有冰柜著称的东湖粤菜(老店),主打粤菜,XO酱炒桂花蚌是必点名菜,放了十三味作料的本楼炒饭里,鸡蛋能炒出泡泡糖般的拉丝效果,堪称一绝。我家楼下那家陪我度过无数个加班夜的红蛋、港式点心供应到晚间11点,酸辣汤喝出一身细汗,恰好抚慰饥肠辘辘的身体和疲惫的心。

三年前的春末夏初,忽然决定要回国。恰一位爱吃的好朋友Daisy从法学院毕业,也要离开纽约。一整个夏天的漫长告别,就是两个人的胡吃海喝。

夏天并非生蚝最好的季节,但打开一个周末最好的方式,依然是周五下班去赶Oyster Happy Hour。数不清自己去了多少趟Delancey和Bowery路口的Sel Rrose,一家时髦的鸡尾酒生蚝吧,两三打生蚝起点,东西海岸产地兜遍,薰衣草味道的香槟鸡尾酒、放了粉红胡椒的Paloma,历历在目。去年和Daisy相约回去怀旧,Bartender(男招待)都还记得我的脸,送我一盘小菜,一句问候:“好久不见。”

生蚝快乐时光7点准时结束,喝到微醺的我们沿着Allen Street一路向北,走路去东村的Fuku,用热腾腾的炸鸡三明治温暖冰凉的胃。

2015年时,Momofuku Ko迁去了更宽敞的新址,旧址就变成了如今的Fuku,开放式厨房,主菜只卖炸鸡三明治。经过改良升级的美式传统炸鸡,作风粗犷又实诚,大剌剌一块肉排夹在小小的土豆面包里,相较之下面包根本是装饰物。鸡肉细腻多汁,裹粉则有点韩式炸鸡的感觉,但不至于那么厚;辣味亦极具亚洲特色,兼有我国肯德基吮指原味鸡与麦辣鸡翅二者之长(你知道这是一句多么至高无上的赞美吗?),夹在涂满黄油的土豆面包里,几片酸爽十足的酱瓜,逼着我创下了一连六周、每周五晚上打卡的奇迹。

来一罐简易版Michelada,太美。

吃完炸鸡,当然是转场接着玩儿啊!

最经常的选项,是原路折回下东城,去最喜欢的纽约小酒吧Attaboy喝一杯。这家没有招牌、毫无起眼的街边铺,前身是美国古典鸡尾酒复兴运动的发源地Milk & Honey,对鸡尾酒迷来说堪称朝圣级别的存在。不设酒单,普通装修,价格不菲,是间对客人要求极其严格的“清吧”,但就是好喝到人气爆棚。

对了,他家我最爱的调酒师,现在跑去东村一家叫作Fresh Kills的店上班了。

因为通常要等上一个小时的位,我一般会跑到同一条马路上几个路口开外的Bar Goto先喝一杯。

沿着Elderidge往北走,大步流星地穿过川流不息的Delancy Street,快到Houston Street的地方,站着一个身材高挑、全无Bouncer(保镖)体态的黑人门侍。

我还记得,他是天蝎座。

在Bar Goto,有这样一杯樱花马天尼(Sakura Martini),澄澈无瑕,杯底幽幽浮着一朵盛放的樱花。浅浅抿一口,清冽之中,掺着一丝隐约动人的咸,却比平素的橄榄版本有更复杂的香气,这香气的源头,有樱花的盐,更有清酒的甜。老板Kenta来自日本,曾在Houston街上和那杯经典鸡尾酒同名的Pegu Club做当家调酒师,店里的每一杯酒,都自带淡淡乡愁。

周日的晚上,就特别爱去Pegu听现场的爵士四重奏;城内的爵士舞迷悉数到场,将狭长的亚洲风酒吧变成欢快的舞厅,氛围之热烈不输广场舞,以至于门外汉如我,偶尔也禁不住诱惑跳下吧台,和朋友一阵乱扭,可算过把瘾。

年轻人的纽约,当然少不了Clubbing。推荐横跨纽约高线公园(High Line Park)、俯瞰哈德逊河、拥有纽约最没下限泳池派对、客房落地玻璃窗前随时上演高空激情小电影的高线公园店。这家店的Rooftop和下面的Le Bain,我去浪过好多次,风景好,姑娘美,音乐赞,楼上还有一家可丽饼店,缺点是人多酒难喝,十分不建议周六去,队得排死。

到Le Bain跳完舞,就可以走路去西村名店Employees Only喝一杯收尾酒,如果时间掐得刚刚好,可以蹭上一杯他家著名的晚间特供热鸡汤。

但讲心里话,比起Employees Only,在纽约的时候,我更常光顾TriBeCa/Chinatown/SoHo交界处它的姐妹酒吧,Macao Trading Company。理由是地下室里小小的舞池,光怪陆离的亚洲风情调酒,一个同我熟稔的Bartender。

离开纽约的倒数前夜,在这里办了Fareware Party(送别派对),狂风大作暴雨如注,却有不少友人到场告别。在Macao,有过太多太多故事,却都不如这一夜纽约毕业典礼来得精彩。相熟的调酒师,最后请我喝了一杯粉红色的酒,“配你的口红”,临走前,塞给我两枚赌场筹码,破戒陪我喝了一杯Fernet Shot:“你该拥有最好的一切,但得押上你的一切作赌注。”

在纽约的最后一天,我去了Centre Street上的一家朋友推荐的中国城风水店,拍下了一张自己灵晕(Aura)的照片。坐在一张宛若刑具的“电椅”上,把手放在两块铁上,就能捕捉到玄而又玄的气场。风水师说,你睡得不太够所以看起来颜色有点暗,但你的灵晕很奇妙,同时有象征思考的蓝色和象征行动的红色,你的未来会很有趣……

我过去的这两年,果然很有趣。 纽约美食