别处园林

作者:唐克扬

主动的误取

我总在想,今天我们是怎么走到“园林”里去的?和那些一眼就看到的气派的火车站、广场、摩天大楼不同,没什么城市空间的或者社会经济的上下文,没有来路或者去处,当久了现代人的我们稀里糊涂就到了那,空降于园林之中了。对园林而言,(对自己人的)“里子”和(对来访者的)“面子”关系很微妙。如同张永和在《不可画建筑》中所说的那样:

然后,调转头来,看到苏州留园。看到也没看到。因为我对留园的外表毫无印象。想来(并不十分肯定)留园的外部应有粉墙灰瓦,如果没被四邻遮挡的话。对于园的内部的记忆也没有一个单一形象,甚至没有建筑物的形象,记得起来的是重重叠叠的空间。我对留园印象很深……

2007年的岁末,当我第一次到达德累斯顿郊外的皮尔尼兹宫(Pillnitz Schloss,俗称夏宫)的时候,大概也有类似的感受。我不懂德语,对此地的历史也一无所知,在萨克森的乡间路上晕头转向地走了许久,扎进了这片树林,突然看见了“山宫”和“水宫”,剩下的就只有“看到也没看到”,扑入眼帘的一切留不下确凿的痕迹,是没有印象的“很深的印象”。

在靠近易北河的“水宫”和“山宫”之间,巴洛克的草坪分明是数百年前的时髦,两栋古怪的建筑风格却不同,木百叶的法国窗,青铜的飞扬的檐角,游牧人毡帐式的屋顶,说不上来什么来历。东北行去,灰黄的树林的尽头,是一幢类似的“杂拌儿”式的建筑;后来我知道,它叫“中国亭子”,其他还有“日本亭子”,以及叫不上名字的异国情调的花房。这一切都是源于萨克森的选帝侯“强人”奥古斯都二世(1694~1733年在位),其名言是“君王因他的建筑而不朽”——但最匪夷所思的是,在它当时的主人心目中,这其实是一座“中国园林”!除了建筑和景观,他甚至还烧制了向中国看齐的梅森(Meissen)瓷器充实他的园林。

一切事出偶然。那一年,我代表中国美术馆在此地做一个两国文化交流的展览,叫“活的中国园林”,柏林和德累斯顿两地的美术馆却都爆满了——时任德累斯顿国家收藏馆馆长,一周前刚刚去世的马丁·罗特先生说,“干脆给你个货真价实的历史建筑吧,在郊外,它还和中国人有点渊源呢”。这就是意外“发现”的皮尔尼兹宫。再往前,我大概不会想到,想做一个有关当代的“中国园林”的展览,却撞上了这么一处有意思的欧洲人山寨的“中国园林”,它们之间的关联在哪儿呢?

这种因缘促使我回溯展览本身的缘起。我忽然意识到,在今天谈论传统文化的展览提案,已经注定带着“他者”的视角。在海外已经生活了整整十年,“活的中国园林”这个题目在纽约的那台电脑上跳跃出来的那一刻,它就是个既近且远的话题。

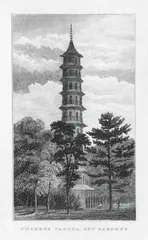

曾几何时,欧洲启蒙时代的“中国风”(Chinoiserie)是我们文化输出的明证,使人欣然自得。但那位公认建造了海外最早“中国园林”的威廉·钱伯斯(William Chambers,1723~1796),他形容的三种“中国”特征,分明混合了“愉悦、惊怖和迷醉”(pleasing,horrid and enchanted)。伊丽莎白·B.罗杰斯(Elizabeth Barlow Rogers)进一步解释说,那是“献祭给怪力乱神的寺庙,岩间的深穴,直向地下人间的梯道,长满了灌木和荆棘,附近是镌刻着可哀的悲剧事件的石柱,各色使人作呕的残酷勾当,前朝的盗匪和违法乱行者流窜其间……”。这种陌生的东方风景不仅仅是异国的图像,也是整个“自然”在西方文化中的象征,换句话说,我们的“园林”不过印证了他们眼中的“景观”。

写进建筑史和园林史的这种“中国风”,既非简单的“中国园林对于欧洲文化的影响”,也不是西方人有意创造来恶心中国人的(既然那时候两种文明并未真的接触),它只是一种“主动的误取”——从古至今,中国人自己不也时常沉醉于某种异域想象的“西洋景”吗?罗杰斯就说到,圆明园里带有洛可可风味的欧洲古典主义园林是皇家赞助人的专好,对称于远销海外的“中国餐馆”,中国君主私造的西餐厅可称为“法风”(Francoiserie)了。要知道寻求异趣(eclecticism)并不一定是道德堕落的表现,而恰恰是“景观”之“观”的趣味所在,“如画”的风景绝不仅仅是“自然”,而是遥远的“他人丘壑”。

在今天中国园林对世界已不陌生,甚至我生活的纽约也有两座。第一座是普林斯顿大学的方闻教授“进口”到大都会博物馆的,它复制了号称“小园极则”的苏州网师园内的一部分殿春簃,起了个洋名叫“明轩”(Astor Court)——在中美建交后不久,两国加强文化合作的大背景下,又是第一张出口的中国名片,明轩的施工质量无可挑剔,连地砖都是从中国精心烧制带去的,比原作看上去还要干净利落,就是缺了那么一点“生活”的气息,抬头看见大都会本身的玻璃天顶,就知道这不过是个完美的沙盘模型——不管怎么说这座园林居然大受欢迎。第二座在斯塔滕岛于1999年开放。20年后“出口中国园林”已经成了一项业务,它夸口“原汁原味”,却不可避免地变成一座空间的蜡像,带着旅游景点的胎记——这样的园林不能说是“活着”的。

活的中国园林

我心目中的“园林”“活”在寻常的生活和长久的记忆中,是这种“中”“西”彼此影响的光谱中段。我的第一本书写到的“中国园林”,就是我生活过的大学校“园”,北京大学的“燕园”,这一切又基于我很小的时候对故乡无名园林的记忆,一切本来都是在“里面”的——像张永和回忆中的留园,我还记得它们对我的吸引力,但具体的情状已记不得了。记不得,其实是一件幸事,彼时我还没学会那些约定俗成的建筑图手段——立面、剖面、透视图——就算会了,它们也不足以描绘这一类“经验的建筑”,如张永和所说:“不确定留园是否绝对不可画。至少它不能被单一的图像描述或定义。”在恍惚间回忆起的园林的里面,就像弗吉尼亚·伍尓夫所说的那样,这些四面八方涌向显意识的印象“宛如一阵阵不断坠落的无数微尘”,仿佛园林中密密麻麻的树木。

为如此的细节充盈的园林是“密林”般的不太好画的空间——让建筑师联想到梁柱系统再加花样斗拱(“华栱”)的木结构建筑,但事实上,不止中国建筑使人有这般类比自然的联想,甚至那些主要依靠石壁和飞扶垛承重的中世纪教堂也有黝黝深林的魅惑。在装饰性哥特风格中演化出的扇形穹顶(fan vault),它们在顶部伸出的根根“枝条”,就很容易让人想到一片巨硕树冠组成的阔大森林,弗兰克·L.莱特后来建造的约翰逊制药公司,仿佛就是在向这样的传统致敬。寻常房子是强调塑性可变但边界清晰的“容积”,“园林空间”则是模糊不确定的林间“气氛”,你说不清楚建筑在哪儿开始,又在哪儿结束。

从一个纯然的外部观察者的角度,这样的空间却一定不是“中国园林”。不管剑桥的国王学院教堂室内有多么幽邃,细节如何丰饶,它们距离日常的感性毕竟太远;即使约翰逊制药公司的现代室内也过于整洁和明媚了。这些都不是中国园林的意趣,就尺度和类型而言,晚近的中国园林更接近阿拉伯的园林,在对待装饰的态度上也惊人地相似。我们可以适度地怀疑,现存的中国园林实例中,那些繁复的鹅卵石铺地和花窗是否受到了伊斯兰建筑的启发?因为中古时代的中国建筑似乎没有如此细密、绮丽、立体的装饰美——但与此同时,中国园林最终也发展出了严谨的阿拉伯园林所没有的一分随性,也许是来自文人艺术家所谓的“胸中逸气”?如果脱离了这种与“人”有关的背景,这种不精确的特征或许只好称作“草率”。

如此既近且远,我有关中国园林的展览要说些什么呢?可以清楚解释的部分,是上述那些或琐碎或重大的意匠,是现代人回溯的结果,但是它们未必是中国园林所特有的,也很难直接翻译成当代建筑师们“硬拗”的空间运思。历史上有名的其他园林,汉武帝的上林苑,白居易的池上居,肯定和苏州硕果仅存的不太一样,又未必是现时人们感兴趣的。虽然我自己受过历史学家的训练,最吸引我的却不是纯然实证(positive)的园林知识,比如牛津大学的柯律格(Craig Clunas)教授写过一本《丰饶之域》(Fruitful Site),勾勒出园林这类空间里明代文人错综复杂的社会关系,力证小桥流水并不只属于审美领域,也是可以极尽功利的。他说的并没有错,但是“祛魅”的结果,像是让这个题目变得索然无趣了。

算得上“园林著作”的书,我最喜欢的一本,并不是合建筑师心意的什么设计手册(比如常常被这么理解的《园冶》),而是李斗的《扬州画舫录》,一本清代“盛世”江南浮生的实录。骈俪文体的《园冶》只是笼统而概括地约定了园林的原则,而笔记风格的《扬州画舫录》则栩栩如生地记叙了园林中的生活,丰饶繁盛。这就好像读一本《新华字典》和追一部热播连续剧的区别——你真的可以从《新华字典》里学会汉语吗?

在传统园林研究者的心目中,受了名声不佳的赞助人的拖累,扬州园林的评价并不高,但是我依然喜欢书中扬州园林的真率,它有我们前述的那些构成“活的”园林的重要东西:细节,满满的细节,超脱于“雅”“俗”的标准之上,是它们才让园林空间变得真实可感:

茶,食,药,酒。

首饰,粉黛,画舫,灯船。

风筝,弄鸟,猴戏,相扑,杂技,博钱。

漆器,醃腊,鱼翅,淡菜,虾子,蟹羹,梨片,鲥鱼,班鱼肝,西施乳。

……

足够多的细节容纳了足够多的层次与变化,面对书中不断闪现出的引诱和奇观,我们难以仅仅用“清雅”来形容一个园林到访者的心境了:

至会期,于园中……每会酒肴俱极珍美……请听曲,邀至一厅甚旧,有绿琉璃四,又选老乐工四人至,均没齿秃发,约八九十岁矣,各奏一曲而退。倏忽间命启屏门,门启则后二进皆楼,红灯千盏,男女乐各一部,俱十五六岁妙年也。

当代的“活的中国园林”会有这种类似的乐趣吗?尽管一部分艺术家的手中笔墨,已经换成了欧洲人栩栩如生的油彩和声色,但我猜“活的中国园林”大概和表面的风貌无关。(古典)“中国园林”和(当代)“中国景观”的错歧不仅仅在于空间或者时段,它们实际是两种不同的学科思路,其差别类于英美大学中开设的“艺术史”(art history)的中国门类和“区域研究”(regional study)中的中国艺术,前者是对业已消亡的文明证物的推究,最终聚焦于断然的形式,后者则要面对迫人的当下生活,艺术只是现实问题生动的材料。

最为宏大的,也必然伴随着最为猥下的,就像欧洲君主心目中的东方风景混合着“愉悦、惊怖和迷醉”,扬州园林中的生活所提示的是远和近的生活,“里”和“外”的反差。这个时代丰厚的物质文化,正如文人园林臻于极致的历史时代那样,会让世俗和高雅间未必画一道清晰的界线。促成文艺复兴的壁画的那些声色如此,奇观一般的巴洛克戏剧承载的也是如此,它们并不都是“陶冶情性”的正剧、悲剧,同时也是纵览品类之盛又深入人情之微的风俗剧、讽刺剧——或者,用巴尔扎克形容拿破仑以来虚荣猎奇的法国资产阶级社会的说法:是一幕“人间喜剧”。必须承认,李斗笔下屏门忽启之际的情趣,并不总是今天的社会标准乐于接受的东西。

好在,在这方面,入选“活的中国园林”展览的艺术家总还有些率直的性情。不像试图使得现象成为论点的学者,艺术家仍然是具体的,也是最真实的。他会直言不讳地渲染出“园林”里弥漫的浓浓情色,也会触及生和死的主题,像是一幕现代版的《牡丹亭》。但是最有意义的还是这幕演出的舞台,它显然已经不是真正传统“中国”的,但却意外地保有“中国园林”的气息——有关现实中匮乏的想象和发现。

如此,偶遇一座“别处的园林”,在其中做一个有关园林的展览,不仅是谈论它的知识,它还复原了认识一座中国园林的应有的历史心理的情境——那个夏天,主管这座园林的馆长特别许可我把整个场地作为展场,而不限于博物馆的房间。我的理由:园林的题目、园林的地点、园林的手段、园林的视角、园林里的生活……必须在同一个展览里统一,听完后,他意味深长地对我说,那就往选帝侯的“中国亭子”处走走吧,现在,“中国人”终于又回来了!

文化的自然

从奥古斯都之后的二三百年,西方人其实一直都没有停止过对于东方园林意趣的偶然挪用,他们也毫不介意其间可能发生的“错解”和“误会”。

一个不太为人所知的例子也是在纽约附近:上世纪30年代,美国的贝克夫妇(Walter Beck and Marion Burt Stone Beck)起初想以安妮皇后风格设计他们在纽约州米尔布鲁克(Millbrook)的茵斯弗雷(Innisfree)花园,由于他们在大英图书馆偶然看到了一幅题为王维的山水画,于是决定改弦更张,以他们自己理解的“东方风格”来打点这个园林,从那以后乐此不疲,有幸加入他们这个造梦团队的莱斯特·柯林斯(Lester Collins)后来还成了哈佛大学景观系的系主任。尽管园中的“石谈”(Rock Dialogue)之类很难说是日本的还是中国的,他们不惮把茵斯弗雷花园的布局比喻成圆明园的手法,也毫不担心这种混杂的做法会带来风格不够纯净的责难——像奥古斯都一样终身都没有来过中国,贝克夫妇的园林断然不是王维的,更比不上大都会明轩的“原汁原味”,但却更加暗合中国园林的妙趣。

在地球村绝对的“自然”面前,东西方“园林”文化的边界已经消失了吗?事实显然不是这样的,无论是我们自己还是“外人”,无论正或反的对中国标签的强调,恰恰反映了月洞门里小红桥上的双向视角——与具体生存环境相关的问题和中性广谱的“设计”同存,客观精准的“研究”与蓄意精心的“错解”并置,是我们这个时代更普遍的“文化山水”。“文化的自然”,也就是人工化的拟似“景观”,和对“自然的自然”,也就是对现实生存环境的关切,常常在同一个画框内叠加在一起。例如,获得普利兹克建筑奖的中国建筑师王澍便同时感兴趣传统文化中的园林和都市边缘的新造景,既做“园林建筑”又营造开放的街道,王澍的构物其实远没传统的园林那么精致,但是它们既出乎其“内”又展现其“外”,它们引领着我们的视线,随着观看距离的变化,身边灰扑扑的中国城市转换到了远望里如梦如诗的画境。既亲近,又陌生。

2008年的6月,我终于回答了初次遭遇皮尔尼兹时提给自己的问题:在别处的园林中体会“中国”,就像美国学生们时常组织的寻宝游戏(scavenger hunt),宝物的意义是否确凿并不重要,有趣的是若隐若现的线索以及发现的过程。在别处的园林里,我突然醒悟到,正是在遥远的易北河畔这些“中国”的存在,才能引起我们对于更深层次“园林”的反省;有幸入了园墙内,想要编戏,导戏,乃至看戏的人们,就像李斗笔下扬州园林的访客,不大容易想到其实他们自己也是演员,他们自居的“外在”角色导致此刻更彻底的“内在”;话说回来,在闯入园林的“外人”面前,表演的兴味也更浓郁,甚至进入了一种自发的状态——7、8、9月正是络绎不绝的游客造访皮尔尼兹宫时。做完了繁缛的布展工作,忍不住在我的“作品”里四处溜达巡视,蓦然抬首,就见三两游人,已经开始好奇地打量散布在奥古斯都林间的新“中国园林”了,并不常见东方游客的东德人一定在想,这些是什么?它们为什么会在这里?这样的游客偶然也会向我直接发问。尽管会耐心地解释这个跨文化展览的意图,告诉他们展厅中已有很多导览信息,但我知道,这样的问题却是无法回答的——也许留有更多的疑问对“园林”更好。

皮尔尼兹夏天的夜晚像是来得很早,博物馆关门大吉,园中只剩下若有若无的光亮悄悄闪烁,灯烛“自明”,并没有想象中的绮红翠绿和彻夜歌舞;可巧的是,开幕式赶上了乡间的年度狂欢节,号称德累斯顿规模最大——白天从柏林,从捷克,乃至从巴黎、布鲁塞尔专程来看“中国园林”的数百艺术达人,此刻哗啦啦走了个精光,傍晚“换场”,是从乡间来的本地农夫淹没了森林。他们看见了我,一个此地罕见的东方人,就像300年前的奥古斯都见了“中国”似的吓了一大跳,起先一怔,随之又开怀大笑起来。

“今年的狂欢节……不错,连中国人也来参加了!” 中国园林建筑空间园林中国人钱伯斯艺术建筑