神秘的南极大陆(中)

作者:袁越 南极点赛跑

南极点赛跑

小说一定要有高潮才好看,《三国演义》的高潮毫无疑问是赤壁之战,这也是整本小说最让人津津乐道的章节。同样,南极故事也有个高潮,这就是南极点赛跑。这个故事在西方社会是如此的家喻户晓,以至于船上安排了两位历史学家分两次为我们讲述了这个故事。这个故事发生时中国正经历着辛亥革命,恐怕很少有人关心。今天的中国人也许听说过这件事,但因为年代过于久远,也很少有人愿意花时间去了解其中的细节了。确实,只有亲自来一趟南极才会明白当年这件事为什么会引起如此大的轰动。要知道,即使是科技如此发达的今天,去趟南极点都是一件非常困难的事情。事实上,南极点至今仍然是地球上最难到达的地方,目前普通游客唯一的选择就是搭乘旅游公司的包机,花费在60万元人民币以上,比登珠峰贵好几倍。

参加南极点赛跑的有很多人,但真正的主角只有两个。一个自然是斯科特,1909年时的斯科特已经是一位在全球范围内家喻户晓的大英雄,但他内心里还是觉得有些不安,因为南极点这个探险界分量最重的王冠尚未有主,无论是谁最先得到了它,都将立刻把自己比下去。上次尝试虽然失败了,但他内心是很不服气的,那毕竟是一次冲动后的产物,他相信如果自己认真准备,南极点一定会被征服。当沙克尔顿失败的消息传回伦敦后,踌躇满志的斯科特立即着手制订计划,并于1909年9月13日对外宣布他要率领一支由大英帝国精英组成的团队去抢那顶王冠。

与此同时,南极点赛跑的另一位主角还在准备征服北极点呢。阿蒙森虽然打通了西北航道,但那时这条航线的商业价值已经很小了,此事并没有引起太大的轰动,阿蒙森觉得自己还要做一件更大的事情才能确立自己在探险界的地位。另外,作为一个北欧人,阿蒙森心目中最重要的王冠是征服北极点,为此他已经做了两年的准备,包括从挪威前辈南森那里租到了“前进号”(Fram)。这是一艘专门为极地探险而设计制造的帆船,船体圆乎乎的不容易被冻住,船上还配备了当时很少见的柴油发动机,点火快,机动性能比当时流行的蒸汽机更好。南森曾经试图依靠它征服北极点,但不幸失败了。没想到,就在1909年的9月,媒体报道说一个名叫罗伯特·皮里(Robert Peary)的美国人声称自己已于当年的4月6日到达了北极点,这个消息无异于周公瑾突然发现长江上刮的是西北风,把阿蒙森气得差点没吐血。虽然事后证明皮里很可能并没有到达真正的北极点,但阿蒙森已经管不了那么多了。他当即决定改变计划,转而去征服南极点。

与此同时,南极点赛跑的另一位主角还在准备征服北极点呢。阿蒙森虽然打通了西北航道,但那时这条航线的商业价值已经很小了,此事并没有引起太大的轰动,阿蒙森觉得自己还要做一件更大的事情才能确立自己在探险界的地位。另外,作为一个北欧人,阿蒙森心目中最重要的王冠是征服北极点,为此他已经做了两年的准备,包括从挪威前辈南森那里租到了“前进号”(Fram)。这是一艘专门为极地探险而设计制造的帆船,船体圆乎乎的不容易被冻住,船上还配备了当时很少见的柴油发动机,点火快,机动性能比当时流行的蒸汽机更好。南森曾经试图依靠它征服北极点,但不幸失败了。没想到,就在1909年的9月,媒体报道说一个名叫罗伯特·皮里(Robert Peary)的美国人声称自己已于当年的4月6日到达了北极点,这个消息无异于周公瑾突然发现长江上刮的是西北风,把阿蒙森气得差点没吐血。虽然事后证明皮里很可能并没有到达真正的北极点,但阿蒙森已经管不了那么多了。他当即决定改变计划,转而去征服南极点。

此时斯科特已经对外宣布了他的计划,阿蒙森意识到这个对手非常可怕,因为斯科特的背后是强大的大英帝国,有着比自己雄厚得多的财力和技术能力。再加上斯科特曾经尝试过一次南极点,经验也比自己丰富,自己唯一的优势就是身处暗处,对方还不知道身边已经出现了一个竞争者。阿蒙森当即决定瞒天过海,实施一次偷袭,他甚至连自己的大部分探险队员都瞒过了,他们在出发之后还都以为自己要去北极点探险呢。

阿蒙森的担忧不是没有道理的。大英帝国确实财力雄厚,斯科特本人也已是名人,可以动员全国的力量为自己服务。比如他专门请人设计制造了几台雪地摩托车,并于1910年3月去挪威试验这种新的运输工具,如果成功的话一定比人力或者畜力更佳。作为一名英国绅士,斯科特还去拜访了挪威的极地探险宗师南森,后者建议他带上雪橇狗,北极的经验证明雪橇狗非常有用,斯科特照办了。

出于礼貌,斯科特还专程去拜访了阿蒙森。后者听到这个消息后吓得魂都没了,立刻跑出家门躲了起来,给斯科特唱了一出空城计。在高贵的英国绅士面前,阿蒙森表现得就像是一个没有教养的北欧海盗。事实上,阿蒙森也确实不怎么喜欢这位竞争对手,他不喜欢斯科特独断专行的做派,更不认可英国人到处宣布主权的做法,尤其瞧不起斯科特对罗斯海宣称的专有权,他认为南极领土应该归大家所有,英国人无权独占,而南极点桂冠则最应该戴在擅长极地探险的挪威人头上。

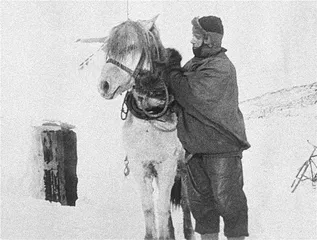

虽然有了雪地摩托车和雪橇狗,可斯科特还是不放心,他仍然迷信马的力量,便仿照沙克尔顿的做法,托人去中国哈尔滨买马。没想到那人根本不懂马,被当地的马贩子给骗了,花高价买了几匹中看不中用的西伯利亚矮种马,事后证明这几匹马不但没用,还给探险队增加了很多麻烦。

虽然有了雪地摩托车和雪橇狗,可斯科特还是不放心,他仍然迷信马的力量,便仿照沙克尔顿的做法,托人去中国哈尔滨买马。没想到那人根本不懂马,被当地的马贩子给骗了,花高价买了几匹中看不中用的西伯利亚矮种马,事后证明这几匹马不但没用,还给探险队增加了很多麻烦。

1910年6月初,载有65名英国探险队员的蒸汽动力探险船“新地号”(Terra Nova)轰轰烈烈地从英国出发了。几乎与此同时,载有19名挪威探险队员的“前进号”探险船在一个月黑风高之夜偷偷起锚驶出了奥斯陆。阿蒙森这么做倒不是为了瞒住斯科特,而是为了躲避债主的追讨。英雄年代的绝大多数南极探险队都是依靠四处化缘才得以成行的,很多探险家都债台高筑,躲债已经变成了一种习惯。

出发前阿蒙森委托自己的助手在10月初才向媒体透露自己的真实计划,此时“前进号”已经在驶往南极的路上了,任何人都无法联系到他了。这位助手还给澳大利亚发了封电报,当10月12日“新地号”如期抵达墨尔本时,斯科特收到了这封电报,上面只有寥寥数字:谨通知您“前进号”驶往南极——阿蒙森(Beg leave to inform you FRAM Proceeding Antarctic Amundsen)。这回轮到斯科特吐血了,但墨尔本是斯科特离开文明世界前的最后一站,他的下一站就是南极,已经没有时间实施任何应对措施了。

行到此时,双方选手都已换好比赛服出现在了起跑线上,南极点赛跑正式鸣枪。比赛还未分出胜负,观众就先吵了起来。英国媒体对阿蒙森口诛笔伐,包括马汉和沙克尔顿在内的探险界名人纷纷站出来指责阿蒙森不宣而战的做法是小人之举,侵犯了英国在南极的权益。南森则在《泰晤士报》上发表了一篇文章替同胞辩护,声称阿蒙森之所以隐瞒计划只是因为怕被阻拦,阿蒙森选择的登陆点也和斯科特不一样,不能算侵犯英国领土。不过这场架吵得还算理性,大家表达完各自的观点后很快就偃旗息鼓,专心看比赛了。

1911年1月4日,“新地号”在罗斯岛的埃文斯角(Cape Evans)抛锚,在岛上建立了埃文斯营地。10天之后,“前进号”在埃文斯营地以东650公里的鲸湾抛锚,阿蒙森选择在罗斯冰架上建立了自己的营地,取名“前进号之家”。阿蒙森之所以选择在罗斯海的另一侧安家,不光是为了避嫌,而是因为他通过分析照片得出结论,鲸湾的罗斯冰架相当稳定,短期内不会漂移,而“前进号之家”比埃文斯营地纬度高一度,算下来一个来回要少走将近200公里,相当于少走7%的路程。不过这也就意味着他要走一条前人没有走过的路,风险也是不小的。因此,起码在起跑阶段双方可以说是势均力敌,谁也没有必胜的把握。

营地搭好后,双方都开始为来年夏季冲顶做准备,主要工作就是在沿途设立补给站,以及相关人员的知识和体能储备。从此开始,双方在方案计划、物资设备和人员调度上的差距便开始显现了出来。阿蒙森在口粮、燃料、服装、帐篷和补给站选择等方面所做的准备工作都要比斯科特更合理、更细致,工作进展得也更顺利。越冬期间阿蒙森一心一意对探险队员做技术培训,力争万无一失。斯科特却没有吸取上次的教训,依然犯了很多老错误。比如他依然穿着衣帽分离的冬装,装煤油的罐子依然会漏油,补给站的数量和位置选择依然做得十分粗糙,居然只在南极山脉和南纬80°之间设立了两个补给站(阿蒙森设了7个),而且标志不明显,很容易错过。其中原本计划设在南纬80°的补给站还因为马匹不给力等原因设在了南纬79°28′的地方,距离原定的地点相差56公里。当时负责管理马匹的劳伦斯·奥茨(Lawrence Oates)曾经建议斯科特杀掉马匹继续前进,把补给站设在原定的位置上,但斯科特出于人道主义的原因没有同意,据说奥茨对斯科特说:“先生,我认为你会因为没有听从我的建议而后悔的。”事实证明奥茨说对了。

越冬期间斯科特还组织一部分人去周边地区从事科考活动,虽然取得了很多成果,但大家都没有休息好。

双方最关键的差别还得说是运输工具。斯科特过于相信西伯利亚矮种马,但马在雪地上的行走速度缓慢,晚上休息时也需要人去照顾,而且马会出汗,需要经常帮它们除冰。相比之下,狗靠舌头散热,身体可以保持干燥,晚上休息时狗会自己在雪地里刨窝休息,不需要人照看。最关键的是,马需要额外准备草料,狗和人一样只需要吃海豹肉就可以了。实在没肉可吃时还可以杀掉体弱的狗,把肉分给其他的狗吃,这叫一物两用。阿蒙森就是这么做的,他计划在爬上南极高原之后就杀掉一半的狗,喂饱剩下的一半,登顶成功后再酌情杀掉体弱的狗,保证活下来的狗体力充沛地把他们拉回来。斯科特却出于人道的原因拒绝这么做,虽然后来他在不得已的情况下也开始杀狗了,但为时已晚。

双方最关键的差别还得说是运输工具。斯科特过于相信西伯利亚矮种马,但马在雪地上的行走速度缓慢,晚上休息时也需要人去照顾,而且马会出汗,需要经常帮它们除冰。相比之下,狗靠舌头散热,身体可以保持干燥,晚上休息时狗会自己在雪地里刨窝休息,不需要人照看。最关键的是,马需要额外准备草料,狗和人一样只需要吃海豹肉就可以了。实在没肉可吃时还可以杀掉体弱的狗,把肉分给其他的狗吃,这叫一物两用。阿蒙森就是这么做的,他计划在爬上南极高原之后就杀掉一半的狗,喂饱剩下的一半,登顶成功后再酌情杀掉体弱的狗,保证活下来的狗体力充沛地把他们拉回来。斯科特却出于人道的原因拒绝这么做,虽然后来他在不得已的情况下也开始杀狗了,但为时已晚。

虽然准备充分,但阿蒙森内心里却仍然很不安,因为他觉得斯科特有雪地摩托,肯定比雪橇狗强。斯科特确实带了3辆雪地摩托车去南极,但其中一辆在装卸时掉进了海里,另外两辆坏在了雪地上。因为性格冲突等原因,斯科特居然没有让摩托车修理工加入探险队,结果他唯一的优势就这样不得不被放弃了。

阿蒙森并不知道这些。为了确保胜利,他居然决定提前2个月出发,结果很快就被暴风雪吹了回来。不过最终他还是于1911年10月20日启程了,比斯科特早了11天。因为前述的原因,挪威人的行军速度几乎比英国人快一倍,双方差距越拉越大。阿蒙森到达南纬82°的时间是10月23日,斯科特是11月18日,相差26天。双方到达南纬85°的时间差距又扩大到了34天,当阿蒙森于12月8日打破沙克尔顿创造的人类南行纪录时,斯科特团队已经落后了400多公里。

1911年12月14日,阿蒙森率领的5人冲刺小组在行走了1285公里之后,终于成功抵达了南极点。因为所剩物资十分充足,他甚至决定多待几天,重新测量了一次经纬度,确保自己到达了准确的南极点,然后在那个位置做了标记并合影留念。做完这一切后挪威人便开始往回走了,阿蒙森知道自己必须赶在英国人之前回到文明世界,他的这次探险的成败完全取决于谁先通知媒体。

临走前,阿蒙森把多余物资留在了帐篷里,并给斯科特留了一封信,请他代为转交给挪威国王。后来很多人认为阿蒙森这么做是在羞辱斯科特,但实际上回程的路同样充满危险,谁也不敢保证自己能活着回去,如果最先登顶的是斯科特,恐怕他也会这么做的。

因为准备充分,回程的路走得非常顺利,阿蒙森事先布置的补给站标识明确,储备的物资也很充足,大家心情舒畅,一路欢歌笑语,最终比原计划提前10天回到了“前进号之家”。这趟赛跑一共花了99天,没有人员伤亡,带去的52条狗有11条活着回来了。3月7日,回到文明世界的阿蒙森立刻用电报通知了媒体,全世界立刻轰动了。《纽约时报》评论说:现在,整个世界都被发现了。

相比之下,英国人的情况就惨多了。斯科特原定的冲刺团队只有4人,其中包括他最忠实的副手威尔逊。但不知因为什么原因,临出发前他又决定增加一人,可补给站的物资是按照4

人份分装的,凭空增添了很多麻烦。另外,补给站的位置和物资数量是按照马的脚程计算的,可那几匹西伯利亚矮种马已被证明靠不住,英国人只能用人力拉雪橇,不但速度慢,对体力也提出了更高的要求。事实上,后人曾经做过计算,发现在那种天气情况下依靠人拉雪橇徒步行走每天需要消耗8000大卡的热量,这已经超过了人类消化系统每天所能吸收的能量的上限。也就是说,无论斯科特的毅力有多么顽强,只要他仍然坚持人拉雪橇这种方式,那么无情的自然规律便会从数学的角度宣判他的死刑。

于是,英国人越走越慢,还没开始爬山就已经在消耗原本用于高原的食物储备了。冲刺队员的身体状况也不好,有的人被冻伤,有的人患了雪盲症,还有的人得了坏血病,大家纯粹是靠着对南极点桂冠的渴望硬撑着往前走。

1912年1月16日,他们看到了挪威人留下的那顶帐篷,以及帐篷顶上那面刺眼的挪威国旗。斯科特读到了阿蒙森留给他的那封信,他在日记中写道:“最坏的情况出现了,所有的梦都白做了。”

第二天他们又发现了挪威人在南极点所做的标记,斯科特终于意识到自己输了,而且输给了挪威人35天,简直是完败。失望的英国人默默地在旁边堆了个雪堆,插上一面英国国旗,然后也集体合了张影。从照片上看,5个人面容憔悴,一脸愁容,全然没有到达目的地之后应该有的快乐。他们在这一年多的时间里受尽苦难,就是想成为第一个征服南极点的人,如今这个希望彻底破灭了,想象中的衣锦还乡荣华富贵加官晋爵名垂青史也都付诸东流,他们的精神支柱在这一瞬间彻底垮掉了。

回程的路更是充满艰辛。因为前面耽搁得太久,他们错过了南极最温暖的季节,气温很快下降,暴风雪也开始肆虐。因为补给站设得不好,食物也不够吃了,燃料(煤油)也因为容器的密封性能不好而漏光了,无法融化足够的雪水。一位探险队员在2月17日那天病死了,一个月之后,身体状况极差的奥茨决定不给大家添麻烦了,选择在一个暴风雪的清晨独自走出了帐篷。其余三人又往前走了35公里,遇到了更加猛烈的暴风雪。此时食物已经吃光了,燃料也没了,等待他们的只有死亡。

虽然情况很糟糕,但斯科特一直坚持写日记,也许他潜意识里一直认为整个探险都是一场戏,他要为观众们表演到死。他的最后一篇日记写于3月29日,内容是:“看在上帝的份上,请照顾好我的队员们。”他很可能就是在那一天或者30日离开人世的。这场大戏最让人唏嘘的地方是,发现三人尸体的那顶帐篷距离南纬80°补给站只有18公里的距离,如果当初斯科特听从了奥茨的建议,用几匹马的生命换来一个位置更靠南的补给站,那么斯科特一行人就会得到一吨的物资。换句话说,斯科特用自己的生命换来了一个人道主义绅士的名声,他饰演的这个英雄角色到死都没有演砸。

还有一个更让人唏嘘的细节是:当同伴们于8个月后找到斯科特最后的营地时,发现雪橇上竟然还装着16公斤重的岩石标本。也就是说,当自己的生命都难保的时候,斯科特竟然还没有忘记科考的任务!这样的事情阿蒙森是无论如何做不出来的,这个小细节准确地表明了两人的不同:斯科特是个坚持按照英国绅士标准要求自己的人,他不但要把事情做成,还要把事情做得尽可能地漂亮,不给后人留下任何把柄。换句话说,在斯科特看来,征服南极点固然重要,但征服的方式更重要。他希望依靠人的精神力量去征服它,而人拉雪橇才是最完美的方式,最符合他心目中的理想主义精神。甚至有人猜测说,斯科特潜意识里一直想做一个真正的英雄,而悲剧英雄才是英雄的最高境界,所以他早已做好了死亡的准备,甚至死亡本身都早已变成这场大戏的一部分了。

相比之下,阿蒙森则完全没有斯科特的顾虑和约束,他是个彻底的实用主义者,而且目标明确,为了实现目标他可以不惜一切,而且在实现目标的过程中充满理性,严谨到近乎残忍。不过,阿蒙森也是有底线的,比如他也曾禁止部下随意射杀海豹,他本人也很喜欢狗,不到万不得已绝不杀狗,只是在他心目中人命比狗命更重要而已。

相比之下,阿蒙森则完全没有斯科特的顾虑和约束,他是个彻底的实用主义者,而且目标明确,为了实现目标他可以不惜一切,而且在实现目标的过程中充满理性,严谨到近乎残忍。不过,阿蒙森也是有底线的,比如他也曾禁止部下随意射杀海豹,他本人也很喜欢狗,不到万不得已绝不杀狗,只是在他心目中人命比狗命更重要而已。

斯科特的死讯传到欧洲后,人们震惊了。几乎所有的英国报纸都连篇累牍地报道了这次南极点赛跑,记者们一致把斯科特描绘成一位真正的英雄,并暗示阿蒙森对斯科特的死负有间接责任。只有奥茨的母亲是个例外,她公开指责斯科特才是杀人犯,并拒绝去白金汉宫接受儿子获颁的荣誉奖章。

面对英国媒体的冷嘲热讽,阿蒙森的反应是:“如果可以换回斯科特的生命,我愿意放弃所有的荣誉和金钱。”由此可见,阿蒙森并不是一个无情无义的人。

相比之下,斯科特妻子凯瑟琳的回答更值得玩味。她在一封写给斯科特老朋友的信中说:“如果他们没有坚守在生病的队友的身旁,可能还有生还的机会……所以我很欣慰他们没有生还。”由此可见,凯瑟琳和沙克尔顿的妻子艾米丽是两个完全相反的人,前者更喜欢看到一头死去的雄狮,后者则正相反,更想看到一头活驴。

夫妻之间的相互影响是一件很微妙的事情。凯瑟琳把斯科特培养成了一头死去的雄狮,而艾米丽则鼓励丈夫勇敢地成为一头活驴。人类社会曾经十分崇尚死去的雄狮,因此斯科特一直是万众敬仰的大英雄,但随着时代的发展,人们终于意识到一头活驴才是更加宝贵的东西,于是沙克尔顿终于红了起来,成为更多人的偶像。我们的这次南极之旅基本上相当于重走了一遍沙克尔顿当年的探险之路,对于很多欧美游客来说,仅此一项便已值回票价了。 阿蒙森沙克尔顿探险斯科特南极