图像里的爱情史

作者:曾焱爱欲和灵魂的完美之吻

现在我们去卢浮宫,都能看到那个古希腊神话中最浪漫的场景:爱神丘比特用自己的吻唤醒了恋人普赛克。那是一座白色的大理石雕像,轻盈、单纯、平衡,伸向爱人的双手和彼此拥抱的身体,从任何角度看,都构成了一个完美之圆形。

意大利人安东尼·卡诺瓦的雕塑作品《丘比特和普赛克》

意大利人安东尼·卡诺瓦的雕塑作品《丘比特和普赛克》

意大利人安东尼·卡诺瓦(Antonio Canova)在拿破仑时期是最受法国宫廷喜爱的新古典主义雕塑家。1800到1803年,他用三年时间完成了一生中最精彩的作品,就是上述这件神话题材的《丘比特和普赛克》(Cupid and Psyche)。

罗马神话中的丘比特,在希腊神话中就是厄洛斯,是爱神维纳斯(阿佛洛狄忒)的小儿子。丘比特与普赛克之恋,实则是人神之恋,因为普赛克本是希腊人在追问灵魂是否存在时臆想出来的化身,她有时是蝴蝶,有时是少女,也是唯一可以和维纳斯媲美的人间公主。维纳斯嫉妒她的美貌,派儿子丘比特去惩罚她。但丘比特第一次见到普赛克,立刻爱上了这个最美的女人,并使她成为自己的妻子。

卡诺瓦其实并非直接取材希腊神话,而是罗马柏拉图派哲学家阿普列乌斯的《金驴记》。故事后半段,普赛克在丘比特的神殿里过着优裕的生活。但她有一个遗憾,就是作为凡人永远不能看到丘比特的面容,否则他会消失。普赛克为此很不开心。她的两个姐姐也像维纳斯一样嫉妒这个美貌的妹妹,骗她丘比特长得像恶魔,怂恿她晚上去偷看。丘比特被灯油滴到脸上,惊醒后飞快离去,神殿也随之消失。普赛克到处寻找丘比特,途中被维纳斯设计陷害,中毒成了一具睡尸。然而结局还是美满幸福的,故事最后丘比特将爱人吻醒,普赛克喝下长生不老羹,众神之神宙斯将她正式许配给丘比特为妻,从此升入神界。

厄洛斯(Eros)这个词在希腊语中就是爱欲。中世纪宗教艺术兴起后,古典神话中这个乱射箭的小爱神甚而是盲目、无知和罪恶的图像符号,而将为一个拥有神圣力量、明察秋毫的神所替代;德国的画师甚至把丘比特画成赤裸的女性形象,使之成为情欲的对象。总之,代表爱欲的丘比特和人类臆想的灵魂化身普赛克相爱,在人们看来就象征了灵和欲的结合。而他们一旦想看到彼此的真实面目,就会被迫分离,又似乎意味着灵和欲在爱情中的难以兼得,必要历经劫难才能永远在一起。可是,当普赛克成为神以后,她还能代表人的灵魂吗?

这个故事吸引了无数艺术家和作家,从拉斐尔到吉拉尔,还有莫里哀、拉封丹、阿普列乌斯等都被它启发了创作。法国18世纪画家吉拉尔有幅油画,选取了与卡诺瓦雕塑的同一个题材,只是他把背景设置在荒野,就像是那天晚上神殿消失的地方。在蓝天白云和碧绿山丘之间,丘比特正附身在普赛克的额头上做温柔一吻。画中的普赛克像是刚刚被爱吻醒,一只蝴蝶蹁跹在她的头上,而她看着画面前方,美丽的脸茫然而疑惑,似乎在说:这到底是怎么回事?如果说,卡诺瓦的雕塑强调了神的圣洁完美,吉拉尔的油画就更多拥有人间的浪漫主义色彩。

吉拉尔的油画《丘比特和普赛克》

吉拉尔的油画《丘比特和普赛克》

而在12世纪的大多数拉丁文经卷中,“吻”(Osculetur)的第一个字母“O”,也是代表着“唇与唇”的结合,就像圣经《雅歌》中的诗句:“啊,请用你的唇吻我的唇:因为我的丰胸比美酒更香醇。……我是野地里的花朵,是山涧的一枝百合。”几个世纪后卡诺瓦的雕塑所形成的那个完满之圆,和中世纪这个“O”字母的形状,又何其相似。12世纪的经文插图,比同时期的世俗作品有着更多的有关身体亲密接触和情欲的描绘,“这是因为,神圣的图像本身并不是目的,绘制它是为了指涉更高层次的东西”。“对情人们来说,绘画一方面是虚幻的、情欲无法实现的产物,而另一方面,这种虚幻又是情欲萌发所不可或缺的道具。没有想象就没有爱。”

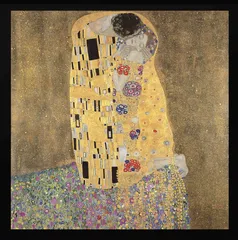

到19世纪末和20世纪初,罗丹的雕塑《吻》和克里姆特的油画《吻》,已经是在表现世俗的肉欲之爱。罗丹的《吻》和《思想者》一样,原本属于《地狱之门》群雕,后来才被单独展示。这对恋人形象来自但丁《神曲·地狱》中保罗和弗兰切斯卡的禁忌之恋,但丁在地狱的第二层碰到了他们。13世纪原版故事是弗兰切斯卡和保罗坐在一起读爱情小说的时候偷食了禁果,被弗兰切斯卡的丈夫也是保罗的兄弟发现后刺死,堕入漩涡。这段禁忌之爱是19世纪艺术中非常流行的主题。罗丹塑造的是他们初次接吻的一刻。我们可以发现,罗丹和克里姆特的这两件作品中,男女拥吻的形态虽然没有《丘比特和普赛克》那么完美——也许是因为现代人的灵魂和肉欲不再平衡——但和“O”字母的形态仍是呼应的。

克里姆特画作《吻》

克里姆特画作《吻》

而在对普赛克传说不断进行的现代塑造中,还有一位英国拉斐尔前派的重要画家——伯恩·琼斯(Burne Jones)。伯恩·琼斯年轻时学习神学,后来在拉斐尔前派诗人、画家罗塞蒂的劝说下转而绘画,决定将自己奉献给在他心中如宗教一般神圣的艺术。但他仍是虔诚教徒,喜欢以亚瑟王传说、《圣经》故事和希腊神话作为自己的绘画主题,画面纯美而不似人间。他在他的作品中创造了一个“它不曾存在过,将来也不会存在”的浪漫梦境。他为诗人好友威廉·莫里斯的《人间伊甸园》画了一系列插图,《普赛克的婚礼》《丘比特和普赛克》都在其中。《普赛克的婚礼》用了冷色调来表现一场历尽苦难后的甜蜜时刻:图中一共有10个人物,普赛克居中,画家让她采用了一个由中世纪传下来的表示忠贞的姿势——以右手抚胸,飘落的玫瑰花瓣则是西方文化中爱情永恒的象征。

而与古希腊文化同样古老的东方埃及,爱情的永恒象征确是死亡。柏林国立博物馆埃及馆里有一件浮雕——《阿克那顿和妮菲儿提提抱着孩子》,大约是公元前14世纪的,埃及第十八王朝的国王阿米诺菲斯四世(Amenophis Ⅳ)让画师在祭坛上留下了关于他和王后的生活图景:王后和她的王促膝而坐,面容看起来都很愉悦,手上各自抱着一个孩子。画面正中有个被绘成太阳形状的图案,那是王所崇拜的至高无上的阿顿神(Aton),正在上空散发着像箭镞一样有力的光芒,对他们夫妇赐福。

另有一件同题材的《图坦卡门和妻子》,收藏在开罗的埃及博物馆里。这位图坦卡门国王(Tutankhamen)所生活的年代,大概比之前那位阿米诺菲斯四世晚上十几年。考古学者在他墓室的宝座靠背上面发现了这幅木头浮雕,因为饰金并着色,看起来比前述那件浮雕更为华丽绚烂。宝座之上国王仪态优雅,一只手搭靠椅背,另一只手搁放在膝头,而他美丽的妻子立于对面,身体微倾着去轻抚他的肩头,双目与王相接,像是正在温柔地倾谈。

古埃及王朝的墓室里,夫妇图像的这种永恒之题被艺术史家解释为“葬礼风俗的自然结果”。爱在死之上获得永恒。这解释了我们为什么看到的埃及雕刻,如果关乎男女,总是一种永恒的“神圣静寂的姿态”。

爱的花园

2012年在普罗旺斯,我们去了一个名叫Lesbaux的游人罕至的地方。我们爬上一个小的山顶,有点像喀斯特地形,然后看到一片城堡废墟。在法语里,Lesbeau的字面意思是“美丽的地方”,在字面之外它也是如此理解:中古时期,这里曾是法国南部游吟诗人初次歌唱爱的场所之一。在中世纪文字中,这种地方应该是,“那里有你前所未见的时间最美丽的草地。另外,这个地方兼有一座圆心的建筑,建筑分为三个部分,在最内层的中央,耸立着一棵参天大树,树上结满了各式各样的果实,树下有三口井,那是最纯净之水的神奇源泉,它为饮用者提供最甜美的纯净之水……”

“美丽的地方”就是“爱的花园”。伦敦大不列颠图书馆收藏了一幅为15世纪游吟诗歌《玫瑰传奇》所做的手绘插图,它对“爱的花园”有十分形象的描述。画面上,穿着蓝色长袍和红靴子的男子正靠近花园围墙,寻找入口,一个红衣女子打开了一半门,准备迎接他进来。男子被赋予的身份是“诗人”和“求爱者”,围墙的象征意义则和乐趣、消遣或者欲望有关。花园被围在里面,中央是一座喷泉——在《玫瑰传奇》里,“那不仅是喀索斯注视着自己直到死亡的地方,也是爱人瞥见他可爱的像玫瑰和水晶般美丽明亮双眸的地方”。喷泉周围有草地、树木和梅花鹿,还有一个老巫婆代表对爱的诅咒。刻在外墙上的是四幅肖像,它们被隔离在花园之外,分别代表了贪婪、贪财、嫉妒和悲伤。

在这样的花园里,人和事物都往往有复杂的寓意。巴黎国立图书馆有幅手绘图画《充满欲望的目光》,也是为一本中世纪文稿所做插画。这一次,花园由掌握了钥匙的“自然”统治,里面三个女人,分别代表维纳斯(爱情人生)、朱诺(充满活力的人生)和帕拉斯(沉思默想的人生)。而围墙外可怜的诗人,他必须要在这三个女人之间做个选择。有意思的是诗人视线的落点和距离。他目光最早落到的目标应该是维纳斯,那就代表他早先选择了肉体;有活力的朱诺就在他视线中间位置,然后他可以望到的终点地方,那里站着需要仰望的帕丽斯,代表了反对肉欲的理性,也是诗人的理想目标。绘画者用这样的方式为我们图解了爱情花园的路线图:肉欲—活力—理性。无法到达理性的终点,也就不能完成爱情花园之旅。

在这个复杂的花园里,每一样植物和动物都有它的象征意义。在中世纪的艺术中,猎鹰通常被用来比喻男人和女人在爱情中的关系和地位,如果女子举鹰,便意味着她控制了自己的心上人,反过来却未必如此,但至少可以证明他正在追求比自己地位高的女子。兔子在我们今天看来是纯洁和乖巧的动物,但在古法语中,因为它和女性生殖器的拼写相同而成了情欲的暗示。对于男性,动物的这一暗喻则换成了松鼠。

自文艺复兴,“爱的花园”逐渐从宗教艺术演变为梦境般的表现人生欢乐的主题。在强调人性的文艺复兴时期,这种享乐主义被附加了人文色彩。威尼斯画派提香和乔尔乔内都画过“爱的花园”,弗兰德斯画派鲁本斯也在1634年画过《爱的花园》,并且明显可以看到前面两位大师对他的影响。这幅画曾被西班牙国王菲利普四世挂在自己的卧室里,现收藏于马德里普拉多美术馆。鲁本斯在这幅爱情寓言作品对金黄色调的使用,营造出了强烈的肉欲享受。画面上飞满小天使,一群华服的男女或站或坐,左边一对站立的好像正准备相拥起舞,下方席地而坐的男女则在暧昧私语。其他人也都姿态轻盈,充满了各种性的吸引。画面右上角那座维纳斯雕像占据了观众视线的最高点,爱神正双手紧握自己的乳房,流出的汁液犹如爱的喷泉。这幅画也是鲁本斯自己生活和心情的写照。他生活富足,拥有两次幸福的婚姻,在画这幅画的时候,他的第一任妻子、安特卫普大律师之女伊莎贝拉已经病逝几年,他又娶了年轻的海伦·富尔曼。富尔曼被描述为身材丰满、面容美丽的尤物,充满爱意的鲁本斯以妻子为模特创作了大量画作,将她浑圆饱满的身材和美丽的面孔画入肖像画或者宗教画。

“维纳斯的花园”也是西方艺术一个时不时都会出现的爱情绘画主题。它源于古代希腊神话故事,但在17世纪以后的画家笔下,其爱情意象和中世纪艺术中出现的“爱的花园”异曲同工,都为了表达生活的欢愉和享乐。19世纪英国画家伯恩·琼斯的名作《维纳斯礼赞》(Laus Veneris),画面描述的就是游吟歌手唐·豪瑟误入维纳斯的乐园,纵情作乐。在文艺复兴绘画中被表现为自贝壳和大海泡沫中升起的裸体的维纳斯,在伯恩·琼斯这里被穿上了红色长衫。她对面的女乐师正在准备演奏,乐园里金碧辉煌,她却显得倦态苍白。此画的故事取自瓦格纳歌剧《唐·豪瑟及瓦尔特堡的歌咏比赛》。唐·豪瑟本与图林根庄园主的侄女伊丽莎白相爱,在“维纳斯的乐园”一年后,他开始思恋人间。最后伊丽莎白为他相思而死,唐·豪瑟也倒在伊丽莎白棺旁死去。

维纳斯的花园在哪里?传说中的西苔岛。18世纪洛可可艺术的代表让·安托万-华托的《发舟西苔岛》(1717)就描绘了一群服饰华丽时髦的年轻人,到爱神维纳斯的圣地西苔岛去朝圣。岛上风景诗意朦胧,在巨大的树冠掩映下,有人私语,有人嬉戏,也有人在眺望风景。此时维纳斯的雕像上已经缀满花朵,象征着爱情和繁衍,而小爱神引导的贝壳型的金色小船正要出发。人们准备惜别神话中的爱情之岛,返回现实生活之中。华托以此创造了洛可可派中一个特别的绘画风格,被时人称为“雅宴体”——FETE-Galante,意思是“爱情的节日”。这种画题主要描绘法国上流社会的郊外游乐场景,和提香、鲁本斯他们的同题绘画相比,“雅宴体”对爱的花园的表现更有田园牧歌式的景色和氛围,也更轻快和浪漫。如果说鲁本斯的花园充满了欲望,是酒神狂欢,那么华托的则是浅酌笑吟,年轻和纯真,青春短暂和爱情易逝,画面因此种惆怅而有了超越画面的东西。

到了20世纪,野兽派代表马蒂斯的“爱的花园”已经离开神话和宗教,变成了异域——西班牙、非洲和阿拉伯。这和19世纪末、20世纪初欧洲探险潮所带来的艺术观念变化很有关系。印象派在法国南部寻找他者文化,马蒂斯和毕加索他们发现了非洲图案,而高更发舟塔希提,干脆在那里搭建自己爱的花园,把大洋洲的塔希提变成维纳斯的西苔岛。

1905年,马蒂斯开始绘画他一生中最重要的作品——《生命的欢乐》。这幅画是他那年夏季在西班牙渔村生活一段时间之后的感受,他用快速粗放的笔触,纯粹鲜艳的色块,绘画了一个现代主义的“爱的花园”。远处一抹深蓝大海,近景的海滩与草地以大色块表现,各种姿势的人体被简化为线条和色块,却充满原始的生命力,好像大朵大朵开在草地上的花,就像西苔岛上维纳斯雕像身上缀满的象征着爱情和繁衍的花朵。四年后的1910年,马蒂斯画了《舞蹈》,画面简化到深色背景上,只有五个拉起手在恣意舞蹈的人体,然而我们可以感觉到,那仍然还是几个世纪以来欧洲人一直恋恋不忘的、可以摆脱尘世烦恼的神秘爱情花园。

“短暂的感情”

若和西方比较,中国传统绘画题材里对爱情纯粹出于审美目的表现,便是十二分隐秘和避讳。用“优雅”“含蓄”来表述这种风格实在过于简单化了。

人神之恋在中国古代也是被歌咏最多的一种爱情形式。屈原在《离骚·九歌》中曾化身湘君思慕湘水女神湘夫人,又幻变为湘夫人等待湘君,写尽男女间会合无缘的痴恋。宋玉《神女赋》则是“襄王有梦神女无心”的千回百转。然而,即便是这般虚幻而不可得的爱情,最后也成为一种隐喻的工具,代代文人将人神之恋自况为君臣关系,上天入地的“求女”意象变成了忠君无悔。

很可能也正因为有了这样一层以男女情爱暗喻朝堂君臣的高光转换,历代画家才敢表现得如此偏爱这一题材。现代画家傅抱石在1943年12月绘画他的第一幅《湘夫人》时,在画上题写:“屈原九歌自古为画家所乐写。龙眠李伯时、子昂赵孟頫,其妙迹尤光辉天壤之间。”这段题跋里所说的李伯时即为北宋著名画家李公麟,传他绘有《九歌图/眷顾楚国图》和《洛神赋图》,其中《九歌图/眷顾楚国图》被收藏于美国大都会博物馆。而元赵孟頫的《〈九歌〉书画册》和《九歌·湘夫人》也被称分别收藏于美国弗利尔美术馆和大都会博物馆。《九歌图》《湘夫人》《洛神赋》,成为中国传统绘画里面少见的被反复渲染的爱情故事母题。

寂寞和相思,大概也可以算中国传统爱情图像之另一种。女人焚香、赏花,画眉、点唇,满怀心思地等着某个男人,为他哀怨,叹息,这就是相思图的全部想象。

在唐宋的富贵人家,也包括明清时期,临睡前有用熏笼熏香被褥的习俗。唐诗宋词对此图景都有描写,诸如“绣衾香冷懒重熏”,“人寂寂,叶纷纷,才睡依前梦见君”。晚明时期的画家陈洪绶便有一幅《斜倚熏笼图》绘画了这样一幅景象:慵倦的年轻女子,乌发松松挽髻,身上半掩一床看起来像丝一样滑软的薄被,倚在小熏笼边,痴痴歪头想着心事。

宋人王诜的《绣栊晓镜图》收藏于台北“故宫”。虽是一件尺幅很小的绢本团扇,却为宋画存世精品。画面既像是闺阁图景,因为所画物什中有床和梳妆台,周围的灌木和桂树,却又像是室外花园情形。画中人物有三个:正中主角是一位晨妆已毕的妇人正站在镜前沉思,她的侧影以及从镜子里映照出来的面容都十分端庄。左边稍远处还有两个女子,手捧茶盘的是侍女,而另一个正伸手去盘中取食,从服饰装扮看也是有身份的妇人。画风细润,敷色又妍丽,加上闺阁人物,此画也总被人描述为美而哀怨。

宋 王诜《绣栊晓镜图》(台北“故宫”藏)

宋 王诜《绣栊晓镜图》(台北“故宫”藏)

而此画的作者王诜命运奇宕,比画中人物更令人感慨。他本是北宋最令人仰慕的贵胄才子之一,后来娶了宋神宗的二公主,官职驸马都尉。他和公主的婚姻故事,因为集合了才华、权力、富贵以及人们所想象的爱情等各种底色,加之结局并不圆满,经过后人的传说加工以后就变得格外凄美。

王诜虽然有名,生卒年月却不详,据记载为北宋名臣王全郴之后。他在贵为驸马前,就因诗书画无所不通而少年成名,并因此被蜀国公主倾心,但实际还是皇帝和太后看中了这桩名门联姻。这位蜀国公主是宋英宗的二女儿、当朝皇帝宋神宗的胞妹,嫁给王诜时19岁。在他们的这段故事中,公主的形象是孝顺而温婉的,非但不骄横,在家中反是处处低眉,对风流不羁的王诜从不公开训斥,在皇兄面前也极力维护。王诜和苏轼一门要好,他们的诗词唱和因为有“西园雅集”的描述而传之后世。后来苏轼在“乌台诗案”中被贬官,王诜因为给苏轼通风报信,受连累也遭贬。公主嫁给王诜11年后即病重不治,死时30岁。据说死前宋神宗去探望,问她有什么心愿,公主只跟皇兄要了一样东西,那就是请求恢复丈夫的官职。但公主同时也被描述为一个内心痛苦的妻子,被夜夜笙歌的丈夫冷落,并未因自己的高贵身份而得到想要的爱情。有说公主死后,其奶妈因为痛恨王诜风流,未能善待公主,向宋神宗告了一状,指责驸马在公主病中仍蓄养歌妓并公然厮混,令公主伤心而死。最后,王诜被赶出京城,发配到均州(今湖北丹江口市),直到神宗皇帝驾崩后才获返,恢复了驸马身份。

《绣栊晓镜图》的画中人所流露的端庄,周围景色的清秀,都不像是对花间女子生活的描绘。那么主人公会是那位温柔幽怨的蜀国公主吗?这不失为一种美好的猜度。公主的爱情命运,也许并没有后人附会得那么糟糕。

晚明版画形式已经十分普遍以后,画家对于爱情题材才有了比从前直接许多的表现和传播。但也并非用来表达自己的情感世界,而是依托口碑相传的文学作品,如《九歌》《西厢记》《牡丹亭》等为叙事蓝本,再现时人所喜欢的爱情故事。

始源于唐代的中国木刻版画虽然是以刻印佛经内容为契机传播,但到宋代后,随着书籍和插图的印刷技术发展,版画早已进入世俗生活。到了明清两朝,为版画的盛世时期,其表现为文人画家加入和市井文化兴起,并通过航海贸易被传播到日本和欧洲。明代画家如仇英、唐寅、陈洪绶等,都为古代文学作品和元代戏曲杂剧等绘画插图,版画的题材和画风自此变得风雅而精致。《楚辞》中的《九歌》是画家喜欢的题材之一。屈原关于湘夫人的描写,是一段和洛神相似的人神之恋,诗人因在梦境中与女神湘夫人艳遇而不能忘怀。很多画家迷恋这一题材,像晚明的陈洪绶就画过一件白描册页《九歌图》,总共11图,描绘的是《九歌》中11个人物,其中的《湘夫人》线条清丽,生动表现了令人爱慕的女神形象。画家特意选择了湘夫人的背影来做描画,这种含蓄的东方式凝视,与西方艺术家对缪斯的热烈的凝视,是大相径庭的。

大约在此作20年后,陈洪绶又为《西厢记》刊印了一套更为精细也更流行的版画作品。元末杂剧《西厢记》在晚明已经广泛流传于文人阶层和市井民间,负心张生和痴情莺莺的爱情故事在今人看来已经是老套的才子佳人桥段,何况结局并不令人满意,但在晚明时期包括后来的清代民国都有无数“粉丝”。陈洪绶的白描《西厢记》插图被认为在艺术成就上远远超过了之前流传的那些版本。在他笔下,莺莺捧读情书而红娘在屏风后偷看的场景那么浪漫可爱,画面中他所安排出现的每一样物件、景致,在艺术史学者的分析中也都各具情爱象征。这和西方绘画中关于“爱的花园”中的象征和隐喻已经有了异曲同工之妙。比如,四扇屏风作为一种重要道具,它在真实和虚构之间所构造的暧昧性。而在屏风上面他对四季景致的选择性绘画,其间每一样植物和动物,也都暗喻了情爱的一种状态:蝴蝶所代表的是“轻薄的情爱追逐”,莲花寓意纯洁,而芭蕉覆雪这一图景,因为在现实中是不可能出现的自然景观,所以它也就被作为一种不受传统羁绊的情感意象来表现了。

而无论明清版画如何流行和传播,对于正统的院派画家,爱情图像仍然只可能停留在俗的层面,甚至从某种程度上与春宫画仿佛,难登大雅之堂。陈洪绶天赋异禀且名声很大,但在晚明画史中,他也是作为同时代画坛大家董其昌的反面而出现。身为泰斗人物,董其昌从来没有在公开谈论绘画时提到过陈洪绶,虽然他对后者的绘画名气不可能完全没有听闻。而像《西厢记》这样的题材,当然也仍旧不会出现在名士的画中。

有意思的是,在差不多同一个时期,也就是15世纪欧洲的艺术领域对以性欲为标志的爱情也是越来越持否定态度,原因是因为随着印刷数的发展,这类画有不断增多的观众,比如夫妇形象就不仅出现在稀有的艺术品以及珍贵手稿中,也开始出现在更广阔的社会文本中。

名士可能乐于绘画的,应是“东山携妓”一类场景。这是历史上有名的文人典故:晋人谢安家境富足,年纪很轻就有了很大名气,且为人狂悖,朝廷数召为官而不应。他隐居会稽东山,每呼朋出游,必携歌妓随侍,日子过得快乐逍遥。这样到了40岁后,他却东山再起投身仕途,最后官至宰相高位。所谓“东山携妓”,画的就是他和歌妓出游的样子,这种关系在中国古代士大夫阶层中是可以光明正大歌咏的,因为它和人神之恋一样,也被赋予了一种庙堂和朝野的意象:逍遥避世,韬光养晦,东山再起。民国野史关于蔡锷和小凤仙“知音”之恋的传言,无非也是这种“东山携妓”典故的搬演。

其实早在陈洪绶《西厢记》之前,繁华苏州府的职业画师已经公开尝试过世俗意义上的情爱题材。明代中期的唐寅,因为被传说为民间故事“唐伯虎点秋香”的原型而有风流耽美之名。不过在真实的历史记载里,他也确实是吴地士人中出了名的行为放荡怪异。唐寅于1470年生于苏州商人家庭,父亲经营饭铺,社会地位不高,但家中衣食有余。唐寅自小发奋,后来得到苏州名门、文征明之父文林的赏识而得以进入名士圈,常和沈周、祝允明等名士往来。他28岁那年曾中举夺魁,却在第二年因涉嫌一桩科场贿考案而仕途无望,从此更加纵情于饮酒狎妓,并拜师周臣学画,在转型为职业画家四五年后声名鹊起,变得洛阳纸贵。他虽然生活中放荡不羁,画风却还是在洗练保守的范畴,画的大多是士人青睐的“归思”“渔隐”“高士”这类山水或人物。彻底无意功名后,后期他有许多画作是关于歌妓和文人之间的风流韵事。美国艺术学者高居翰在其著作《江岸送别》中举例的一幅人物画——现收藏于台北“故宫”的《陶彀赠词》——就是唐寅这类画作中的佼佼者。

此画讲的是士大夫陶彀和女伶秦蒻兰的美人计故事。宋《南唐近事》记,陶彀为五代末、宋朝初人,奉开国皇帝赵匡胤之命出使当时尚未降宋的南唐,因为自认上国使者,在会见时摆出一副凛然不可犯的样子。韩熙载设计将宫廷女伶秦蒻兰假扮驿吏之女,令陶彀生情,与之相昵,并为她填词一首《风光好》。第二天陶彀再入宫赴宴,席间仍是臭脸一张,于是秦蒻兰被召入席,演唱了前一日欢好时他做的那首《风光好》,彀“即日窘归”。唐寅绘画的就是两个人在花园“相昵”的情景:假山、芭蕉和屏风将对坐的二人掩映,远处一角有小童吹火暖酒。陶彀宽袍长袖踞坐床几,隔着中间一方烛台,凝视着对面的秦蒻兰,秦怀抱琵琶,正为之弹奏。虽然是传统绘画中士大夫和歌妓的题材,但画面中只有两个人(小童被隔离在由假山和芭蕉围合起来的两人世界之外),和《韩熙载夜宴图》中高朋满座花红酒绿的氛围就大有不同。高居翰点评说:“笼罩在画面之中的,还有一副引人微妙联想的氛围:优雅的调情气氛、历史的暗流以及趣味横生的插曲。此画轻松的风格十分怡人,园里的岩石和树木,都具有流利婉转的轮廓和外表,人物也都轻松自在,这些都很适合此一景致的氛围。此一形式手法是为了传达短暂的感情,而非永恒的真理。”

从唐诗宋词到明清绘画,文人墨客可以用靡艳的语言和色彩对青楼男女题材极尽描写,但对人物的情感关系却从来都是隐晦而迂回的。古代文人和青楼妓女的密切关系里,有没有一种爱情?“短暂的感情,而非永恒的真理”也许才是更准确的描绘。

(感谢中央美术学院人文学院教授、副院长邵亦杨在采访中为本文提供观点和线索。部分参考书目:《希腊神话故事》,古斯塔夫·施瓦布著,陈德中译;《艺术的故事》,贡布里希著;《西方美术史——从17世纪到当代》,邵亦杨著;《中世纪爱的艺术》,迈克尔·卡米尔著,刘日明译,孙宜学校;《山外山——晚明绘画》,高居翰著) 丘比特九歌爱情艺术美术文化西厢记爱的花园维纳斯