卸任者潘基文

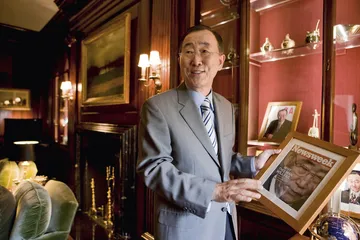

作者:张星云 2009年6月7日,联合国秘书长潘基文在毗邻曼哈顿东河的官邸向记者展示自己的照片

2009年6月7日,联合国秘书长潘基文在毗邻曼哈顿东河的官邸向记者展示自己的照片

时间退至1956年,当“冷战”在全球蔓延之时,潘基文12岁。在忠州当地学习成绩向来优异的他,一天被挑选作为小学代表,朗诵一封公开信。这封公开信是写给当时联合国秘书长哈马舍尔德的,信中希望他能帮助一些遥远的欧洲国家争取自由和民主。潘基文那时几乎不懂这封信的深层含义,但他从此知道了世界上有个联合国,而且知道了联合国会在人们需要时伸出援手。

到了2006年,潘基文以罕见的压倒性优势当选新一任联合国秘书长,占尽天时地利人和。他不仅在四轮预先的摸底投票中高居榜首,且在正式投票前成为唯一候选人,这在联合国历史上绝无仅有。潘基文在当选演讲中用英语和法语重新讲述了一遍自己12岁时的那段经历。他说,成为联合国秘书长,“如今我已经实现梦想”。

然而,10年之后,当他于2016年12月31日卸任,联合国前难民事务高级专员安东尼奥·古特雷斯成为新一任秘书长之时,潘基文的任期面临总结。这位文静的勤恳儒生与魄力十足的前任科菲·安南有着太多不同。在他的任期内,叙利亚危机、南苏丹暴乱、联合国维和部队性侵案件和由联合国派驻海地人员引发的霍乱疫情丑闻困扰着他。除了创立联合国妇女署、支持“阿拉伯之春”和提倡尊重同性恋权利以外,唯有全球气候变化协定《巴黎气候变化协定》是他拿得出手、为数不多的政治遗产之一。

作为吴丹之后历史上第二位亚洲秘书长,深受东亚传统文化影响的潘基文追求“无为而治”,但在联合国的西方语境下,却成为“隐形人”和“旁观者”,“中庸”精神成为“缺乏个人魅力”。在全球最大政府间机构中担任最重要职务长达10年之久后,夹在东西方世界中间的潘基文或许将重返韩国政坛,但韩国会接受这位在西方世界漂泊10年的归人吗?

“泥鳅”

在进入联合国之前,身为外交官的潘基文已经达到很高的高度,在东亚文化的河流中确实可以自如地游走。韩国记者曾经给潘基文取了一个绰号叫“泥鳅”,说他善于逃避问题。而美国《时代》周刊则称潘基文为“特福龙式外交官”,说他像特福龙不粘锅一样,无论什么麻烦,都能脱身得干干净净。

在不透明的东亚政治氛围中,潘基文的儒家中庸之道使得他得以生存下来,他成了在任时间最长的韩国外长,大多数外长在一年或10个月之后就被解雇,甚至还有5个月任期的外长。

在此期间,潘基文在美国政界有着这样的名声:首尔最“亲美”的外交官员。也正是这段时间里,在潘基文斡旋下,卢武铉政府同小布什政府达成协议,韩国向伊拉克派遣了部队。然而2005年金善日在伊拉克遭绑架并被血腥斩首之后,韩国国内一片哗然,本就对政府出兵伊拉克不满的韩国民众将矛头指向外交通商部。但最终身为外交通商部长的潘基文免于遭到解雇。

潘基文深受传统儒家文化影响。他的父亲是一家公司职员,喜欢中国书法,母亲是个普通的家庭妇女,潘基文是家里四男二女中的长子。父母对他的教育方式极尽传统,那是一种望子成龙的家庭环境,如果潘基文在学校犯了错,父亲会用木棍打他。如此的教育方式起到了应有的效果,潘基文小学时成绩就名列前茅,当了班长。

在传统儒家文化家庭中长大的潘基文,英语成了帮助他改变自己韩国乡下青年命运的决定因素。可以说潘基文如今的成就,首先得益于他的英语实力。在忠州,小小年纪他就赢得了“忠州英语神童”的美誉。高一时,他家附近建设忠州肥料厂,来了许多美国工程师,潘基文就跟着他们疯狂地学习英语,无论这些美国人推荐什么材料,他都统统背下来。

英语帮助他获得了第一次出国的机会。1962年,美国红十字会举办“外国学生访美活动”,给了韩国四个名额。当时正在读高二的潘基文在选拔中脱颖而出,甚至轰动了整个忠州市。那年夏天,从未走出过首尔的他第一次坐飞机,和其他国家的学生一起去了旧金山和华盛顿,在白宫见到了当时美国总统约翰·肯尼迪。后来潘基文出席联合国秘书长的就职典礼时,肯尼迪的弟弟爱德华·肯尼迪托人送给潘基文了一张1962年学生们见到肯尼迪的历史照片,在这张照片中,青涩的潘基文在一群国际学生人群中,勉强露出大半个脸,仰望着这位美国历史上最年轻的总统。那年潘基文18岁,美国之行对他影响深远,自此潘基文决定将来做一名外交官。这张照片至今依然摆放在潘基文在曼哈顿联合国秘书长宅邸的书房里。

后来潘基文顺利进入首尔国立大学政治外交系,1970年大学毕业时,潘基文以优异成绩进入韩国外交通商部,不过原本被分配到韩国驻美大使馆工作的他却主动提出要去韩国驻印度总领事馆工作。据潘基文的一位弟弟回忆,这一决定是因为潘基文想在经济上帮助家人,派驻美国很难存钱,但派驻印度却可以省下钱来补贴家里。

就这样,20多岁的潘基文登上了飞往印度的飞机,从此开始了他的外交官生涯。而在印度,他遇到了自己事业上的贵人卢信永,当时任韩国驻印度总领事的卢信永对潘基文的能力和人品十分赏识。后来卢信永升任大使,继而出任安企部长和总理。在他的提拔和引荐下,潘基文也平步青云。从韩国驻纽约联合国使团一等秘书,到韩国外交部联合国司司长。

此时肯尼迪再次为他的外交官之路提供一臂之力。1984年,潘基文去了哈佛大学肯尼迪学院学习。这10个月的学习,让他了解了美国的教育模式,也让他发现了韩国传统教育模式的缺陷。他最喜欢的课程是“外交实践”,这门课由两位教授共同讲授,格雷厄姆·艾利逊和约瑟夫·奈,前者是世界著名核不扩散专家,后者以其提出的“软实力”概念为世人所知。教授和同学们都知道他是韩国政府派来进修的,所以每次讨论国际问题时,都会询问他的意见。后来潘基文听美国同学在背后说,他将来能成为外交部长。

潘基文在外交事业上并非始终一帆风顺。2001年,身为外交部次官的他遇到了外交生涯中最大的难关。当年2月,俄罗斯总统普京访问韩国时,因韩国外交通商部工作组的失误,韩俄首脑会谈协议文本中包括了“双方同意维护《反弹道导弹条约》”等内容,但当时小布什政府正打算废除这一条约。此事在韩、美之间引起了很大风波。身为外长和次外长的李廷斌和潘基文先后被解雇。这次解雇对潘基文来说是一个非常大的挫折。

但焉知非福的是,韩国前外长韩升洙在自己当选联合国大会主席后,任命处于事业最低谷的潘基文为联大主席秘书室室长兼韩国常驻联合国代表,这段经历不仅帮助他避开了韩国国内政治上对他的压力,后来也很明显地帮助他竞选联合国秘书长。卢武铉成为韩国总统后,潘基文重回国内,担任卢武铉的外交政策顾问,并在不到一年时间里便出任外长,并在这个位置上一直工作到成为联合国秘书长。“太极的玄妙在于有效化解激烈的冲突,用到国际热点问题上很有效,这个只有作为东方人的我才能理解。”潘基文曾这样说过。

无为、中庸的东亚哲学反而在一定程度上引起了小布什政府的注意。潘基文掌管韩国外交通商部门期间,一方面他大力加固了美韩同盟,另一方面甚至潘基文缺乏个人魅力的性格也得到了小布什政府的欣赏。在其回忆录《投降不是一个选择》中,美国驻联合国前大使约翰·博尔顿表示,美国选择潘基文的主要原因是他能忠实地执行成员国的意愿,而不是像安南一样在重要议题上擅做主张。2004年安南就公开表示,美国2003年入侵伊拉克是“非法”的:“我们认为它不符合《联合国宪章》,因此它是非法的。”因此博尔顿认为那时在联合国,布什政府想要一个首席行政官,不是一个世俗的教皇。按照《纽约时报》记者詹姆斯·特劳布的说法:“潘基文是安南危险魅力的解药。”选择潘基文,即是对安南的一次矫正。

联合国的文化碰撞

然而联合国秘书长与韩国外长的责任完全不一样。在全世界各地6万多份与联合国相关的工作里,其中有将近8000人在联合国总部工作,联合国所有雇员都是秘书长的手下。此外联合国与韩国的氛围也完全不一样。在韩国外交系统内,潘基文以处理琐事之高效、做事精细认真以及从不发怒失态并体恤下属著称。但在成为联合国秘书长的最初几个月里,潘基文的回忆中充满了压抑、孤独、无能为力。曾经温文尔雅的潘基文在那段时间整天闷闷不乐,在办公室里大发脾气,那些跟随他来到联合国的韩国雇员太熟悉他,一个个顺顺从从的。

联合国秘书处是第一批反对他的人群。上任几天,秘书处的人就把他和他的前任进行比较。从第一位亚洲秘书长吴丹到潘基文,中间用了36年,联合国系统内并没有多少亚洲思维或亚洲价值被人理解。当年与吴丹一道工作的人早就不见了。此后联合国是按照欧洲人和拉丁美洲人的方式进行工作,科菲·安南几乎就是欧洲的思维方式。虽然安南来自非洲,他在联合国系统内工作将近40年,他在欧洲和美国接受教育,他的妻子也是欧洲人,所以安南也可以被视为从欧洲和西方文化中走出来的人。

“我是在儒家的环境里长大并接受教育的,虽然现在韩国年轻人与我们不大相同了,但这种方式扎根在我的身上。与此同时我大概是为数不多真正接触西方文化的韩国人之一。”潘基文后来曾如此回忆道,“即便如此,在我上任秘书长之初,还是遇到了很大的挑战。”

整个任期的第一年,潘基文都以为大家要与他作对,就连那些负责任的报纸也刊发评论,对潘基文在外面不如人意的表现指手画脚,结果加深了潘基文疑神疑鬼的倾向。他开始觉得,这座大楼里人人都与他作对。事实上,很多人确实反对他,因为这些人代表着不同的外部利益,尤其他们正面对着一位新来的秘书长。外部媒体没有人愿意把他塑造成亚洲先锋的形象,就连2007年3月份的《新闻周刊》,也发表文章认为他未必能行,并且把这一观点印上了封面。

无论是公开地反对还是消极地抵抗,潘基文都感到难以容忍。助手们发现,缺少尊敬尤其令他感到不安,他的愤怒几乎无法掩饰。在东亚儒家传统文化里,人被分为三六九等,作为曾经的韩国外交部长,潘基文受到过无比的敬重。但在联合国秘书处,一切都不同了。

潘基文谨慎、平和的价值观,这些在亚洲政坛中可以被称为闪光点的特点,却一直被西方官员和媒体视为缺乏个人魅力和创造力。一次,在私下场合里,联合国一位勤恳的高级官员很礼貌地问潘基文为什么总在公开场合深深地鞠躬,说到底他是联合国秘书长啊。潘基文抬起头,望着那位高级官员,此后后者再也没有提起这个话题。

其实潘基文很清楚国际社会的普遍倾向是需要一位以强有力的政治口号或信念站出来指引大家的所谓领导。“但我不是国家政府领导人,他们有很多权力,他们的想法可以在国内付诸实施。”潘基文后来解释道,“管理联合国这样的国际机构,需要以平衡的方式来协调,我的领导不仅要靠高级顾问的支持,也要靠成员国的支持。一个自我意识极强的人,在联合国永远不能成功。”

通常,潘基文同世界各国的领导人是这样进行会面的:先以该国的语言进行一个简短的开场白,随后他就会径直照本宣科,照着他的会议要点读下去。一位潘基文身边官员在接受采访时透露:“在所有的电话通话中,他都会照着会议要点读,不仅不会有临场发挥,也不会有任何希望建立个人关系的想法。温和外交?他不像具有这样技能的人。”欧美媒体觉得是因为潘基文的英语不够好才会使他必须照读讲稿,而这种说法让在韩国被视为英语高才生的潘基文感到不悦,他认为这种正式场合需要严肃的演讲,而他有时一天要发表10个演说,很难在短时间内读完所有10个讲稿,这占用了潘基文日常工作中不少时间。潘基文的助手们,则在潘基文竞选连任秘书长前,专门在酒店里搬来了讲台让潘基文彩排竞选演讲,直到文字发音没有问题,不再结巴为止。

谈话时没有个人观点是表面上大家对他的看法,潘基文自己则将其解释为“台上一面,台下一面”。他觉得,很多顾问在场的情况下,一国领导人为了有意表现出很强的领导能力,以此来满足他在该国国内的政治利益,往往自说自话,无法进行正常有效的交流。“我不希望让任何人在公开场合尴尬,所以我保持微笑,让对话继续。但这种方式有时被西方媒体或西方国家所误解,仿佛我对作恶者没有采取任何行动。”潘基文会在公开讲话之后,在私下对一些国家领导人提出“忠告”。他一直认为与领导人的私下谈话是非常有效的,与公开表态相互平衡。

叙利亚危机成了潘基文任职秘书长期间最大的全球问题,潘基文被认为没有更早地介入叙利亚,后来他公开表态,指责阿萨德的反人道主义行为。他曾对叙利亚总统阿萨德说:“你应该很认真地、严肃地接受人民的挑战,倾听人民的诉求……听取人民要求你办的事。请你邀请各方进行对话,做出大胆的、决定性的改革,不然就太晚了。”固然,这背后有着联合国本身的制度局限,作为名义上的世界领袖,秘书长却没有任何军队可供直接调遣。潘基文的解决之道是将大部分这样的调解任务都外包给一系列特使,前秘书长安南就曾被任命为叙利亚问题特使。

尽管各界对他的性格多有抱怨,但都没有否认的是,潘基文极其敬业、律己。通常他在深夜还在阅读材料,并且用不同颜色的马克笔把重点画出来,材料往往自己带在身边,不让助手拿着。由于他认为与各国领导人致电通话的交流效果远远没有到访面对面交流有效,潘基文成了联合国历史上出差次数最多的秘书长。联合国规定秘书长没有专机,因此潘基文大多数情况都是乘坐航班旅行,甚至因为某地发生灾难而突然安排的行程,航班接近满员,潘基文只能坐经济舱。2016年3月,潘基文的中东之行空出了4个小时,工作人员建议他可以休息一下,去约旦看看古迹。然而潘基文拒绝了,取而代之的是,他拉着世界银行行长金墉去参观约旦同叙利亚边境上面的难民营。“我的个人生活要是以一些西方人的标准来评判的话,大概很痛苦。有人讽刺说,我工作像个奴隶。”潘基文后来总结过,“但我接受的东亚传统教育,让我把为公共服务、公众的福祉放在首位,个人的事要放在后面。”

尽管潘基文在竞选秘书长时就提到他希望推进朝鲜半岛和平化,但在任10年并没能改变现状,他任内的最大政绩便是全球气候变化大会。在2016年20国集团杭州峰会前夕,中美率先批准和接受《巴黎气候变化协定》。在杭州出席中美两国《巴黎气候变化协定》批准文书交存仪式时,潘基文感慨地回忆道,2009年哥本哈根气候变化大会上,为达成气候变化协议,美国总统奥巴马曾经抱着自己的笔记本电脑,满屋转改草案。

如今,在联合国秘书处度过10年、功过并不十分显著的潘基文很有可能重回朴槿惠丑闻震荡的韩国政坛。在去年12月16日卸任前接受美国媒体的采访时,潘基文表示他正在严肃地考虑参与竞选。“我在这方面越来越认真了,有许多人让我积极地思考如何为国家而工作。我必须要严肃地思考,我如何更好地为我的国家做出贡献。”而潘基文的助手在接受采访时亦表示:“百分之一千地确定潘基文已经为参选准备了一年之久,尽管他经常公开否认。”

在韩国民调机构“真实计量器”公司2016年12月26日发布的调查结果显示,在下届总统选举的潜在候选人中,潘基文的23.3%支持率赶超在野党共同民主党前党首文在寅,位居首位。

1月12日,潘基文即将搬离纽约曼哈顿的联合国秘书长宅邸,返回韩国。“泥鳅”即将重新回到东亚政治的河水中,如果不考虑他如今72岁的高龄,在东西方文化夹缝中浸染10年的潘基文是否与韩国政治现实脱节依然是个疑问。

(参考资料:《对话潘基文》,汤姆·普雷特著;《联合国秘书长,从赖伊到潘基文》,张贵洪编。感谢实习生孙大卫对本文的贡献) 联合国秘书长联合国工作语言联合国世界青年峰会美国工作联合国潘基文