死生契阔

作者:三联生活周刊文 孙欣

“当呼吸化为空气”出自17世纪英国诗人福尔克·格莱维尔的一首十四行诗:“你在死亡中探究生命的意义,你见证生前的呼吸化为死后的空气。”

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”——一个年轻人从医学生成为医生,正是遵循了这个道理;但若要求普通人以此种方式了解死亡,则未免太残酷了。这却正是医生保罗·卡拉尼什在他短暂却丰富的一生将终结之际得出的体验。医生是与死亡战斗的将士,癌症是死神最残暴的将军。在与癌症战斗的大大小小的战场上,医生有时获得胜利,有时遭遇失败,但作为一个群体,医生始终清楚自己和自己保护的人们是终将失败的那一方。那么,当一个医生患上凶险的癌症以后,活下去的努力,重攀职业巅峰的企图,把新生命带来人间的行动,是否值得?《当呼吸化为空气》一书的作者保罗·卡拉尼什,他的温暖呼吸已经化为加州圣克鲁斯山上的清凉空气,他坟上的青草已经饱饮怀念者带来的美酒。他凭着丰富的医学经验和细腻的文学笔触写下的这本书,给这个问题提供了一种可能是最好的答案,或最好的非答案。

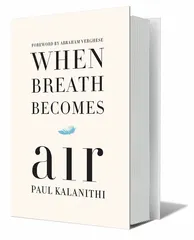

美国神经外科医生保罗·卡拉尼什和他的著作《当呼吸化为空气》

美国神经外科医生保罗·卡拉尼什和他的著作《当呼吸化为空气》

保罗·卡拉尼什生命中两种最强大的动力来自于医学和文学。他在斯坦福大学先是选择了文学和人体生物学,接着又获得了斯坦福的英语文学硕士和剑桥的科学史与哲学的硕士。最终引领他进入斯坦福医学院的呼唤,不只是永远要赢的竞争意识,更多是寻求“融合生理、道德、文学和哲学的途径”。这种召唤把他领进医学院,令他放弃其他相对舒适的选择,进入最为艰难辛苦的神经外科,更让他在肺癌治疗有了转机以后,再次回到神经外科的岗位上,重新担负起繁重的劳动。最终还是这种召唤,让他写下了自己与死亡每日相处的心得。

保罗·卡拉尼什与抽象死亡的关系始于来自书本的文学描述和哲学思辨。死亡更为具体的轮廓来自于做医学生时与承载着个人历史的尸体打交道,做住院医时亲历自己病人的死亡,以及在36岁时被诊断出肺癌,在分分秒秒的痛苦中亲身体会到死神的重压。他与死亡的最后回合由他的遗孀记录下来:他选择了与家人一一告别,关闭生命维持系统,在吗啡的安慰中欣然沉入长眠。学习死亡的过程与学习别种知识相反:别种知识往往是先从个人体验出发,进而推及他人的体验,最终上升到理论高度。然而死亡于每个人只有一次机会,并无可逃脱。个人的死亡体验,无论是否有理论支持和从他人处得来的知识做铺垫,只可能发生在生命的最后。

历史上有太多的哲人和智者已经谈论过死亡,他们的理论只令保罗·卡拉尼什“更觉疏离,始终懵懵懂懂,不得其道”。死亡“带着浓烈的个人色彩,同时又丝毫不带个人色彩”。托尔斯泰在《安娜·卡列尼娜》中借列文之口说:“过去许多大智大慧的人,都思索过死的问题;而对于这个问题他们所知道的却不及他妻子和阿加菲娅·米哈伊洛夫娜(列文的女管家)的百分之一,不管这两个女人多么不同。”列文可以对死发表许多议论,但是当死亡降临到自己亲哥哥的身上时,他就束手无策了,只会怀着巨大的恐怖等待,并且感到做什么都不合适。而列文的妻子基蒂则立即行动起来,着手看护病人,打扫房间,延医问药,给病人吃富于营养的食物,表现得机警而灵敏。列文认为基蒂的反应并非出于本能,妇女不知道如何将其编织为理论,她们只是更为通晓生死的意义。

与列文的无能、无助相比,保罗·卡拉尼什的死亡历程在他富于文学性的笔端流出,像坚定的洪流推开石块一样,令死亡这个没有答案的问题失去了重量。被现代医学理论和实践武装起来的卡拉尼什早就克服了理论家列文对现实存在的死亡怀有的恐怖感,也克服了无情的医学训练导致的对血肉之躯的无动于衷。在他全身心投入医学事业中去的时候,他全心全意为病人的健康和幸福着想。他不否认医生在病人最脆弱无助、最缺乏尊严的时刻果断甚至粗暴地侵入他们的隐私和身体,但医生的最终目的是将病人的生活引回正轨再悄悄离开。医生不是能决定命运的神,也没有别人比医生更清楚在跟死神的战役中医生终将失败。医生可能会经不住沉重的压力而转行,可能会无法接受自己犯下的错误而选择自杀(卡拉尼什做住院医时结识的好朋友杰夫从高楼上一跃而下),也可能没料想到自己成了死神的猎物。

伴随疾病而来的总是痛苦。剧烈的痛楚让保罗·卡拉尼什在纽约中央车站转车时无法站立,让本来热爱骑车和跑步的他在做物理治疗时才深深体会到过去将自己的病人送进了什么样的炼狱(虽然物理治疗万分必要)。痛苦的“右手”是无助。女儿降生的时候,已经极度虚弱的他只能躺在简易床铺上盖着许多保暖毯子,焦急地等待。在痛苦和无助的身后,是死亡的巨大阴影。死亡步步逼临之际,保罗·卡拉尼什并没有发出普通人的豪言壮语,比如“这是一场战斗,而我们会赢”(所有医生都知道胜利只是暂时的),或者愤懑地控诉“为什么是我”(为什么不是)?众口相传的励志鸡汤全是空话,在痛苦和无助中支持着他的是希望,“就像火柴闪动微光”。火柴是否终将燃烧起来?没人在一开始就知道。医生的职责不仅是提供治疗,更是提供希望。医生自己成了病人的时候,更能深切体会到人在死亡边缘是多么迫切地需要来自医生的希望。

若有什么比希望更能给人以直面死亡的力量,那就是生命的延续,新的生命。卡拉尼什和他的妻子都是医生,经过多方考虑,他们决定生一个孩子。鲁迅说“冢中的白骨,往古来今,总要以它的永久来傲视少女颊上的轻红”。反过来说,能与永久的、寂寞的死一战的,也只有婴儿的粉红面颊。人们一代代出生,开拓自然的疆域和生命的极限,一代比一代更美丽强大。眼看新的生命如朝霞铺满地平线,沉入死的黑夜就没有什么可怕。保罗·卡拉尼什的女儿卡迪在他去世的时候还只是婴儿,她的存在温暖了父亲的最后时光,父亲的祝福也照亮着她成长的前路。卡拉尼什起初没有选择做医生,因为根据他的少年经验,从医就意味着从儿女的成长中缺席。他终于选择了做医生。出于不幸,他在儿女生命中的缺席来得比自己的父亲还要早。这样的缺席却令他的父亲角色成为一颗永恒的星,因为他会永远活在书里。

书名源自17世纪英国诗人福尔克·格莱维尔的一首十四行诗,那两句诗刚巧与陶渊明的《挽歌》中的名句相呼应:“死去何所道,托体同山阿。”一种死亡轻清上扬,一种死亡沉重坚固;二者都是暖化为冷,动化为静,有形消灭于无质。有意义的生,有延续的死,在职业生涯和文字中得以超越肉体生命继续存在的成就与热情,能在生死之间深不可测的鸿沟上架起一道金桥。