性别关乎灵魂

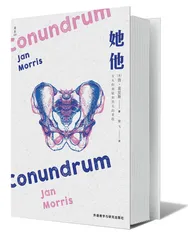

作者:维舟 ( 英国作家简·莫里斯与她的著作《她他》 )

( 英国作家简·莫里斯与她的著作《她他》 )

世上第一个登顶珠穆朗玛峰的女性是谁?对于这个问题,你一般能查到的答案是:日本登山家田部井淳子,1975年登顶。不过,在此之前其实还有一个:英国记者简·莫里斯——只是当“她”于1953年登顶时,还是“他”,直至1972年才通过手术变成了“她”,名字也随之由James Morris改成了Jan Morris。

即便在那个西方年轻一辈寻求完全解放自我的年代里,这也是个轰动一时的大新闻。一个曾以其独家报道而被《经济学人》杂志誉为“我们这一代的首席记者”、撰写许多出色游记散文的杰出公众人物、五个孩子的父亲,竟在46岁之际变性成了女人,这无疑是许多街头小报不容错过的话题。数十年后,简·莫里斯还不无微词地说,在那之后,她“收到无数封来信和络绎不绝的邀请——半生辛勤劳作为我赢得的声誉似乎都抵不过一个‘变性’”。

当然,她并不希望人们只是因为这个而记住自己,毕竟,经历变性过程的人多的是,但简·莫里斯只有一个。她写下这本薄薄自传的用意,当然也不是为了满足一些公众庸俗的好奇心,倒不如说是为了驱散人们对这一群体的一个最常见的误解:以为变性涉及的是“性”,但信不信由你,她坚持认为,那只关乎灵魂。她不厌其烦地一再声明,“我不认为这里面有淫秽成分,我首先看成既不是肉体的也不是头脑的,而是灵魂上的难解之谜”,那“涉及的不是我的生殖系统,而是我的自我”。

所谓“男人的一半是女人”,如今人们似乎越来越接受这样的看法:我们每个人都是一个雌雄混合体,只是程度不同而已。不过也有一些人较为特殊,或是在生理上或是在心理上,他们感觉自己很难被清晰地划归入两性之一,又或更糟地,发现自己的灵魂寄宿在一个错误的身体内。简·莫里斯之所以反对人们过多聚焦在变性过程的“性”这一点上,大概正是因为类似的心理冲突,如果是涉及性别,那只会被视为一种戏剧性的内在认同矛盾,甚至是小说和戏剧的绝好题材——按他的叙述,一个人身为男人但认为自己是女人,跟有些人身为黑人却觉得自己应该是白人,大概并无本质的差别。

这可能有几分过甚其词(毕竟内分泌科医生会反驳说,大量案例都绝不只关乎心理认同而已),但的确可能是问题更关键的所在,那涉及一个现代人的共同处境:选择成为一个什么样的人是他/她自己的事。因此,试图从这本自传中猎奇的人是会失望的,因为它讨论的其实是并不轻松的话题,甚至上升到了哲学意义的层次;其中所蕴含的也是一个典型的现代问题,那就是:面对真实的自我是极其重要的事。

现代英雄往往是出入于两个以上不同世界的人,当代艺术家、作家等文艺群体中之所以有高得不成比例的流亡者,一个最根本的原因就是因为他们身上的不同经历既折磨了他们,但也丰富了他们。就像最繁盛的鱼群出现在寒流与暖流交汇处,思想的复杂深刻常常也出现在某些不相协调的矛盾冲突之间。如果说传统社会中的人只能扮演一个角色,而必须全力压制自己身上的其他冲动,那么现代人常常会发现自己越来越难完成这一点。我们也已经习惯了这样的角色冲突,连宫西达也的儿童绘本也会讲述一只从小被当作和平善良的植食恐龙抚养长大的小恐龙,长大后却发现自己其实是凶残的霸王龙而内心挣扎不已。按照戈夫曼在《日常生活中的自我呈现》一书中的洞见,每个人所扮演的社会角色(“前台”)和真实自我(“后台”)之间都难免有某种紧张关系。简·莫里斯的特殊之处只不过在于,他前半生的“前台”是男性而“后台”是女性,直至后半生因统一为女性而获得了自在。

尽管简·莫里斯在自传中不断地谈到自己受苦于这种内在的认同冲突,但毫无疑问,她又是极其幸运的:他成长的家庭环境“从不强求顺从一致这种品质”、上学时在牛津享受相当宽松自由的环境(那里“除了不宽容之外一切都能宽容”)、从军时在骑兵团感受到的也更多是同袍的友好;至于此后的记者生涯,他自己也承认“再没有那么有趣的生活了”,供职的《卫报》“心平气和,富于人情,有慈爱心肠,以慈母般的眼光对待各处的失败者……尤其对我客气”。当然,最重要的是家人:孩子们没有让她为难,妻子伊丽莎白则极其善解人意,两人关系完全如平等的知交,在他终于决心要变成“她”之后,“我最放不下心的是我的子女会不会因为我而感到羞耻:即令他们是如此,他们也没有表现出来,而伊丽莎白则明说她终于成为我的同伴只能是一种解脱”。这确实是个自由主义的好时代,人们发现被鼓励着“做自己就好了”,一如历史学家托尼·朱特在回忆自己上世纪60年代末所求学的剑桥大学国王学院的氛围:“它是如此完全自觉地不循传统,在那里,除了反同性恋者以外没有人会感到不自在。”在很大程度上,与大部分现代知识分子一样,他只是与自我为敌——“我在世上的剪影虽然别人看来是无害的,我自己却深恶痛绝”。

要说有什么苦恼,除了社会规则所带来的无形压力(那一定程度上可能又与他心灵的敏感成正比)之外,更多的倒似是他自己给自己施加的:那种认为自己与众不同的敏感、自我怀疑(“这是一种不健康的妄想”),到最后成为习惯的困惑,以及总感到自己是不完整的那种心态,加上某种双重归属感。当她是“他”的时候,从未感到真正自在,因为那时的自己是一个灵魂矛盾的复合体。然而,这也赋予她一种从小养成的敏感,因为自己身上所存在的这种特殊认同本身就促使她不断出入于两个边界。在完全由男性组成的骑兵团里,“他”感到的是一种“在那个男性社会里的观光”,那是在自己之外观察自己和他人的本领,也正是这培养了他分析和观察的本领,并最终运用到了自己的写作中去。也是这份从非主流的边缘位置出发的敏感,使她进而反思主流社会的话语霸权的力量与问题所在:她意识到英国社会中无所不在的两性话语,以及那种主流人群不可避免的误解,使得“连我朋友中那些最敏锐的人,完全出于善意关切我的生活进程的人,对于我的性生理的兴趣也普遍地比对我的心理状况的兴趣大得多”。

这确实不是她一个人的困境,而是我们所有人的处境:只有现代社会才那么鼓励每个人去成为“真实的自我”,并为这个特殊的自我认同而努力,因为实现自我是最高价值(“我不愿做世上任何别人,只愿意做我自己”);也只是在这样的个人主义和自由理念的逻辑下,人们确信,只要不妨碍他人就有绝对权利做任何事,而其他人不应仅仅由于对别人的“怪胎”抱有条件反射式的不舒服就去限制其选择自由,那会被视为罪大恶极;但也正因人们有了如此多相互冲突的需求,反而使得社会共同规范变得更重要了。这种特殊的念头有时被称之为“梦想”,激励着人们去做更好、更真实的自己,有时它也被正确地看作虚妄而不切实际的,但正如有人曾戏谑的,“梦想还是要有的,万一实现了呢”,何况,幻想如果不破灭,那它就和真实没什么区别。

〔《她他》 [英] 简·莫里斯(Jan Morris)著,郁飞译,外语教学与研究出版社2016年8月第1版〕

(文 / 维舟) 灵魂性别莫里斯