女排与我,我为什么爱女排?

作者:三联生活周刊 ( 2014年9月12日,在宁波北仑举办的女排世锦赛开赛前,中国女排加紧训练

)

( 2014年9月12日,在宁波北仑举办的女排世锦赛开赛前,中国女排加紧训练

)

我解说10年排球了,从2006年正式进入央视,到本届奥运会女排完美夺冠,正好10年。我的这10年正好经历了2004年雅典奥运会之后那一批辉煌的女排慢慢步下神坛,女排开始渐渐衰落,跌入低谷,到“郎导”回归,女排逐渐复苏最终重新登上顶峰的过程。多么神奇。这就像一个浓缩的短暂人生。

2007年第一次去瑞士解说瑞士女排精英赛时的我,没有太多人生阅历,没有品尝过生活的甘苦,没有遇到过重大的挫折,没有跌倒与爬起。一个几乎没有人生的人,又如何能够精彩地点评他人的人生?那个时候我在瑞士惶恐地看到网上铺天盖地的批评与辱骂,不能自已。

我们热爱女排,是因为从这样的运动中我们能够获得珍贵的力量;我们因为热爱她,所以更容易接受她给予我们的启迪。

在过去的几年,我时常去看女排的训练,最长的一次是去到北仑,与女排同吃同住同训练了一段时间,我们称之为“下队”。也是那一次,我刚好看到了这样一幕:那一天早上队员们正常训练,魏秋月在康复师的带领下在另外一个馆单独做康复,一切都有序进行。突然间节奏被打乱了,魏秋月情绪失控,她回到主训练馆,忍不住大哭了起来,一时间吸引了所有人的注意。她的哭是因为做过手术的腿迟迟不能恢复,而且眼看着世界杯就要开始了,她非常着急。

当初郎导与她商量走这一步,其实双方都是冒着风险的,万一术后恢复不好,有可能得不偿失。魏秋月常年在国家队和地方队承担重大的任务而拖延了手术的时机,当她去到美国的时候,医生甚至惊奇地说从来没有看到过一个排球队员的膝盖可以创伤到这样的程度。

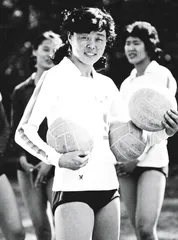

( 中国女排老队长孙晋芳(摄于1982年) )

( 中国女排老队长孙晋芳(摄于1982年) )

事实上,以如今的治疗手段,当一个排球队员半月板出现初步损伤的时候就及时治疗,是完全不会影响队员的运动寿命与身体质量的。可是我们之前一直以来遵从的习惯、获得的相关信息,以及教练与队员的观念都太落后了,以至于通常其他队员膝盖里有一块碎骨头就会及时被取出,可小月的整个半月板都已经全部变成了碎骨头,当这些东西被取出时,实际上它的大腿骨与小腿骨之间已经没有了软骨的隔离与保护,运动起来已经是骨头撞骨头。也正因为如此,她的恢复进程慢过了很多人的预期。

后来郎导告诉我,这已经不是魏秋月第一次情绪崩溃了,她甚至会单独去到郎导的房间,寻求心理的支持。而郎导一贯是用她的风趣幽默来化解一切。有一次魏秋月在郎导房间泣不成声的时候,郎导把她桌上的整屉抽纸都递给了她,说:“这够吗?”不知道郎导是否有过怀疑自己决定的时候,可是里约的夺冠让我们最终看到了正向的结果,魏秋月的神勇发挥让冒险变得值得。

我们每一个人的人生中都会遇到这样的时候,是向命运妥协,还是主动做点什么去改变它?惠若琪因为心脏的问题错过了世界杯的冠军,这次里约奥运会,她不想错过,努力训练,在比赛上博得认同。她的坚持证明了,撑下去你就能得到奖赏,撑下去你就可以发现,上天给你的只是一点考验而已,并不是最重的惩罚。

勇敢地向命运挑战,或许你会失败,但另外百分之五十却是迈向更高的巅峰。是向命运认输还是跟它奋力一搏?女排的一步步历程已经给了我们最好的答案。

我在多年前解说比赛的时候,人生观还比较的不成熟,自己还没把自己的“三观”扶得很正,所以我在解说中曾经鄙视过巴西的狂放,曾经因为无法在女排表现不好的时候控制自己的情绪而贸然地批评队员。后来当自己有了一些进步之后,回想自己曾经的言论,都觉得非常的羞愧。

每个民族都有每个民族的个性,我们东方人崇尚含蓄、内敛,但并不代表我们秉持的就是真理;桑巴民族的奔放性格并不代表他们就是狂妄嚣张,不尊重我们。他们只是比我们更加张扬个性而已,所以才会在每一次战胜我们之后在镜头前完全不加掩饰地大肆庆祝,而我们东方人的习惯,是一定要在这样的时候掩饰自己的情绪的,但里约奥运会四分之一比赛,中国队击败巴西之后,杰奎琳一边泪流满面一边对每一个中国队员说Congratulations(祝贺)的时候,我被深深地打动。

个性张扬不代表素质低下,豪迈奔放不代表他们不懂得礼貌。我们经常看不惯不同于我们的人,不是人家有问题,而是我们自己的心胸出了错。自己不够宽广,却怪人家没有变成我们喜欢的样子来迎合我们。

这就是我曾经的样子,我曾经批评徐云丽年轻的时候打得不好,可是人家如今已经是女排夺冠最大的功臣,作为全队的大姐,她已经是年轻队员的定海神针。我记得世界杯女排夺冠之后,有年纪很大的老球迷给我打电话说:“我们是看着你和女排一起成长。”所幸我还在成长,所幸我没有留在过去那个讨厌的样子。

2015年,女排在郎导的带领下重新夺得世界冠军回到北京,和我们几个熟悉的朋友小范围地吃了一顿饭。那个时候我们已经知道郎导将在不久后步入婚姻的殿堂,事业与爱情双丰收。我们没有喝酒,无法“酒过三巡”,但“菜过五味”后,我很感触地对郎导说了一番话:“我曾经觉得上天是很残忍的,一般来说,他给你多少东西,就会拿走多少东西,所以我们看到那些成名成腕儿的大人物们,往往背后都有不为人知的辛酸。就像上天给了郎导家喻户晓的知名度,给了您事业的辉煌,但是拿走了您的健康,您看您几乎是一身的伤病,然后还拿走了一个女人最想要的美满的爱情。所以我一度觉得我还是不要获得太大的成功,因为代价太大,可是如今我改变看法了,因为郎导最终还是幸福了。所以人一定要坚持,只要你足够坚持,老天爷最后就一定会奖赏你。”

话毕,郎导看着我沉默了一小会儿,然后用她一贯幽默诙谐的表情语调说:“对,最后把老天爷都给感动了!”“人生苦短”,听上去活着是一件多么艰难又无力抗争的一件事,但实际上,上帝给了每个人相同的命题作文,很多人答不完最后一题就放弃了,就提前交卷了。

我也差点提前“交卷”,9年前解说瑞士女排精英赛时,我饱受批评。我在瑞士给洪钢打了半个多小时的电话,向他虔诚地请教解说的经验。我在读大学时亲耳聆听过他如何把排球的解说改变成了另一种风格,他给我的建议是:不知道说什么的时候,要敢于不说。

在解说员这个必须要说话的岗位,总要逼迫自己说点什么,“精彩地”说点什么,结果仓皇之下我们说得一点都不精彩。在人家喧嚣的时候做到不说话,这是解说中的一个道理,它反哺了我的生活。在随后跟随女排一起成长的过程中,我学会了更多。

女排给了我们太多的欢乐与成长道路上的陪伴,在一次次与她同步的欢笑泪水中,我们也在一次次地领略她赐予我们的人生领悟。——这才是女排精神的价值,她一次次地感动一代代国人,并不是让我们把她像神一样束之高阁,顶礼膜拜。而是她与我们同在,她在给我们共鸣,给我们力量,让我们前行。

那些功勋队员们的后来

1984年中国女排第一次夺得奥运会冠军,30多年过去了,当初的女排姑娘们近况如何?

洛杉矶奥运会老女排队员中的大多数人在退役后继续从事和排球相关的事业,有些在国内成为体育管理方面的官员,有些下海经商,也有不少定居国外。

不算郎平的话,张蓉芳可以说是退役后和中国女排联系最紧密的老女排队员了。她在1986年直接担任了中国女排主教练,不过任期并不长,随后很快出任国家体委训练局副局长、国家体总排球管理中心副主任、书记等职务,一直是直接管理中国排球的官员。2015年排管中心主任潘志琛涉嫌违纪被查后,她更是成为中国排球的一把手。她还作为领队,和老队友、主帅郎平携手带领中国女排赢得世界杯冠军。不过就在大家期待她和郎平再度合作率领女排出征里约奥运会的时候,她却提出因身体原因不再适合领导岗位,辞去了排管中心副主任、书记职务,于2016年3月正式卸任。

球员时代大器晚成的朱玲在退役后的仕途发展则可称得上是“少年得志”,1988年退役后即出任四川省体育运动委员会副主任,30岁的她是当时最年轻的省体委副主任。朱玲在四川体育的管理岗位上做得一帆风顺,2000年出任四川省体育局副局长,4年后升为四川省体育局局长兼党组书记,成为老女排中第一位局长。直到今天朱玲仍然掌管四川体育。她也坦言自己行政事业的起步和洛杉矶奥运会夺冠有着直接的关系。“奥运会不仅仅给我带来很多的荣誉,同时也给了我一个机会,让我可以在行政岗位上施展拳脚。没有奥运会就没有我的今天。”

同样在体育管理岗位的还有被称作1984年奥运会中国队“秘密武器”的侯玉珠。侯玉珠1986年第一次退役,就读于对外经贸大学。1990年又重返赛场,赴德国打球,后来曾辗转福建、香港打球,1994年正式退役。之后,侯玉珠回到家乡福建,负责青少年体育推广工作,任福建省体育局青少年体育处处长。同时她也兼任中国排球协会竞赛委员会委员,以顾问的身份继续参与中国排球的发展。

1977~1982年的老女排队长孙晋芳在体育管理事业中同样引人注目乃至颇具争议。她在2004~2014年的10年间担任国家体育总局网球管理中心主任,一手塑造了中国网球界目前的格局。2005年女网运动员彭帅、李娜等人曾批评国家队体制。当时孙晋芳回应:“李娜没有看到国家为培养她们所付出的代价,只是简单地拿自己和外国选手相比较,这是思想水平低、道德素质不高和责任感、使命感差的表现。”这样严厉的批评却不等于不支持李娜等人的职业化理念,孙晋芳在中国网球发展的十字路口还是把握了正确的方向,努力帮助运动员融入职业圈,最终允许她们“单飞”,女网运动员也用出色的成绩回报了网管中心。2008年奥运会后曾有官员批评运动员在有奖金的巡回赛打得好,没奖金的奥运会打不好,孙晋芳就站出来回击,力挺队员。就在这样既有碰撞又有温情的合作中,孙晋芳与女网队员们最终得以互相成就。在她的任期内,网球历史性获得奥运金牌,李娜获得大满贯。回顾自己的10年网球管理生涯,孙晋芳表示:“我问心无愧,把中国网球带到了一个历史的高度。”其后孙晋芳曾短暂出任江苏省体育局党组书记一职,现已卸任。

不过出任官员并非对所有老女排队员而言都是坦途。球员时代被称作“天安门城墙”的周晓兰也走上了退役后当体育官员的道路,1988进入国家体委,出任排球处处长,1994年担任国家体委球类司副司长。不过此时中国女排却处在下滑期,“五连冠”之后成绩难以令人满意。1995年初由她出面邀请郎平回国任女排主教练时也与上级产生矛盾,她最终决定辞官。作为国家司局级干部主动辞职,在当时引起了不小的风波,不过周晓兰去意已决,最终相关部门在她缺勤3个月,几番挽留无果的情况下批准了她的辞职报告。周晓兰和丈夫、原中国男排队员侯晓非随后赴美国定居,在一家医学器材公司工作,就此远离了中国体育。

也有的老女排队员商业天赋很强,退役后成了商场上的“女强人”。副攻手梁艳在退役后进入人民大学新闻系学习,毕业后在《新体育》杂志社工作。离开杂志社后她创办了自己的公司“梁艳体育广告公司”,该公司在多届奥运会上都做过中央电视台体育频道的广告代理。

当初和梁艳一起进入中国人民大学学习的还有李延军。从人大毕业后,八一体工大队本想邀请她继续从事排球工作,她自己却决定尝试新的领域。当时负责亚运村和国家奥林匹克体育中心建设的唐见奎与李延军认识,正需要有一定知名度和影响力的人,双方一拍即合,于是李延军进入相关项目工作。亚运会结束后,李延军承包了奥体中心北大门旁的地下厅,开发体育休闲娱乐项目,商业上相当成功。不过后来她又回到了公务员的岗位,任国家机关工委培训中心处长。

还有好几位老女排队员退出国家队后赴国外打球,由此定居国外。姜英1989年赴澳大利亚,担任南澳体育学院女排教练。2005年澳大利亚女排国家队聘请她当主教练。不过一年任期结束后她没有选择续约,而是放弃了这一职位做起了家庭主妇。她提到自己和丈夫两个人经常出差,孩子太小没人照顾,她还是觉得家庭更重要一些,最终决定为家庭全身心付出。姜英目前定居在澳大利亚。

杨锡兰在退役后接受了瑞士当地球队的邀请出任教练,这位世界冠军的到来一度在当地引起轰动。随着1993年女儿的出生和两年后儿子的出生,杨锡兰也渐渐淡出了职业排球圈。杨锡兰的丈夫张建国原来也是排球运动员,在当地的一所著名中学担任体育教师。现在他们定居在瑞法边境一个风景秀丽的小镇。老队友苏惠娟直到1994年退出国家队后,同样来到了瑞士,在瑞士俱乐部球队打了几年球,现在她也定居欧洲,并且入了瑞士国籍。

郑美珠和杨晓君则在退出国家队后赴德国打球。郑美珠在德国退役后与丈夫经商,现在已经和小儿子返回中国居住。杨晓君则加盟了德国斯图加特CJD俱乐部,后留在该队任教。不过职业女排在德国的市场有限,而且女儿的出生也让她重新考虑起了自己的职业方向。杨晓君开始苦学德语,并且进入大学读贸易管理,随后进入了原来俱乐部的赞助商公司工作。她也一步步升职,最终任德国EBM派特公司亚洲区进出口贸易主管人,常在世界各地出差、洽谈业务,由此完成了在异国他乡从排球运动员到职场精英的转型。

老女排队员中已经离世的是陈招娣。陈招娣曾两获世界冠军,在左臂严重受伤的情况下坚持比赛而获得了“独臂将军”的绰号。1986年后她出任国家青年女排主教练,后任中国女排教练。因为球员时代留下了严重的伤病,让她无法坚持在一线女排工作,1993年她回到中国人民解放军总政治部工作。作为军人的她,负担起了军队体育工作中的重要职责,先后任总政文化体育局局长、总政宣传部副部长。因其杰出贡献,2006年中央军委授予陈招娣少将军衔,她也成为体育界第一位女少将。1998年陈招娣就被查出患有直肠癌并接受了手术,此后一直和病魔战斗,于2013年去世,享年58岁。

2004年陈忠和带领的黄金一代女排队员获得了雅典奥运会的冠军,12年后的今天她们也都结束了自己作为运动员的职业生涯。

这一批队员的道路和1984年奥运女排队员颇有相似之处。数位队员回到家乡成为体育管理官员,如张越红任辽宁省体育局党委专职副书记,陈静任四川排球运动管理中心副主任,李珊任天津市体育工作大队副大队长,另外,冯坤在中国排球管理中心工作,张萍任中国女子水球队副领队。其他队员大多从事着排球的教练工作,周苏红在浙江体育职业技术学院负责排球训练,杨昊任北京航空航天大学排球教练,刘亚男任职辽宁女排教练,宋妮娜则一度回到八一队任教练。也有几位队员在排球之外发现了自己的精彩人生,王丽娜创业开店,张娜成为天津南开中学的副校长,赵蕊蕊则从事小说写作,她的作品《彩羽侠》还获得了第四届星云长篇科幻小说银奖。(整理/刘周岩)(文 / 田宗琦) 我爱女排女排奥运会为什么排球女排香港魏秋月2016年奥运会女排比赛女排孙晋芳中国女排里约女排女排回国