《货殖列传》中的历史地理密码

作者:丘濂口述·韩茂莉

采访、整理·丘濂 “货殖”的意思是经商营利,《货殖列传》是司马迁专门为从事工商业的商人所立的一篇类传。汉武帝时期,农为本、商为末,崇本抑末是当时的政策。而这种思想追根溯源则来自秦国的商鞅。商鞅认为农业发展依靠的是具有不动产性质的土地,因此农民不会轻徙,战事来临时,为了保家,自然也就会卫国,家国一体,“信可以守战也”;与此相对,商人则手握浮财,国家危急之时便转走他乡,并不可依靠。秦朝虽灭亡,但汉承秦制,重农抑商依然是治国理念。从汉初就有商人不得衣丝乘车,子弟不得入仕为官,还有商人重租、重税的规定。

“货殖”的意思是经商营利,《货殖列传》是司马迁专门为从事工商业的商人所立的一篇类传。汉武帝时期,农为本、商为末,崇本抑末是当时的政策。而这种思想追根溯源则来自秦国的商鞅。商鞅认为农业发展依靠的是具有不动产性质的土地,因此农民不会轻徙,战事来临时,为了保家,自然也就会卫国,家国一体,“信可以守战也”;与此相对,商人则手握浮财,国家危急之时便转走他乡,并不可依靠。秦朝虽灭亡,但汉承秦制,重农抑商依然是治国理念。从汉初就有商人不得衣丝乘车,子弟不得入仕为官,还有商人重租、重税的规定。

在这样的背景下,司马迁能够写下一篇《货殖列传》去肯定商业发展、物品流通的必要,人们追求财富的必然,是他的远见卓识之处。在论述的过程中,司马迁还详细记载了全国各地的地形、物产,以及各自不同的风俗人情。这些丰富的信息,也让《货殖列传》成为历史地理中,有关西汉之前经济地理情况的名篇。为了解读出这些隐藏在字里行间的地理密码,本刊特别专访了北京大学城市与环境学院历史地理研究所教授韩茂莉,并将她的口述进行了如下整理。 夫山西饶材、竹、穀、纑、旄、玉石;山东多鱼、盐、漆、丝、声色;江南出楠、梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、玳瑁、珠玑、齿革;龙门、碣石北多马、牛、羊、旃裘、筋角;铜、铁则千里往往山出棋置:此其大较也。

夫山西饶材、竹、穀、纑、旄、玉石;山东多鱼、盐、漆、丝、声色;江南出楠、梓、姜、桂、金、锡、连、丹沙、犀、玳瑁、珠玑、齿革;龙门、碣石北多马、牛、羊、旃裘、筋角;铜、铁则千里往往山出棋置:此其大较也。

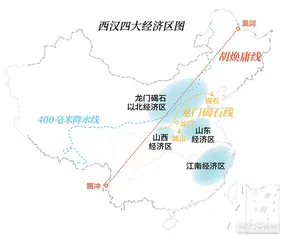

在《货殖列传》的这个段落,司马迁提出了一个新颖且重要的概念,他将国家分成了四大经济区:山西、山东、江南和龙门—碣石线以北。山西和山东并不是今天我们所认知的两个省份,而是以河南崤山为界所分成的东西两个大区。江南是指长江以南区域。龙门和碣石两处分别位于陕西韩城和河北昌黎,司马迁人为地将这两点连成一线,并描述了这条线以北的特产是牛马羊、毡袍和筋角。

这种分区方式特殊在哪里?不妨和《尚书·禹贡》里的分区来做一个比较。《禹贡》当中,第一次进行了“九州”的划分,这算得上是中国古代第一个大型地理分区的体系。九州包括:冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州和雍州。这种区域划分基本是以山川和河流为界的,比如兖州的一侧是黄河,一侧是济水。

《禹贡》推测为战国时期魏国人所作。为什么这样说呢?《禹贡》里提到了一条运河名叫“菏水”,这是公元前484年吴王夫差所开凿的,连接了济水和泗水。这个年代就是《禹贡》成书时间的上线,它不可能早于这个时间诞生。《禹贡》里还谈到了每一个州的土地等级和税赋等级,暗含了纳贡的路径,你会看到所有的物产顺着水陆和陆路就汇集到了魏国。魏国所在地是今天的河南开封。历史地理学家史念海先生有个研究,关于《禹贡》成书的背景——战国初期魏国人率先完成了变法后强大了起来,于是魏国人就以所在的中原地区为核心来做了一个称霸的想象,天下应该如何划分,税赋应该如何规定,并且假托了大禹治水、平定天下的故事。但是魏国从未真正称霸,这种划分仅仅是作为一种理想来存在。

《货殖列传》中的经济区划,则是根据当时经济发展来做的一种写实性的描述。并且还有一点很关键,就是《禹贡》中的九州只涉及燕山以南的东部地区,大约就是司马迁所提出的龙门—碣石线以东以南的地方,是农耕文化内部按照山河形式来做区域的划分。而司马迁则关注到了龙门—碣石线以北畜牧业为主的区域。汉代的疆域已经非常辽阔:汉武帝时代张骞出使西域,对这一带的交通控制就出现了,通往西域的河西走廊地区设立了“河西四郡”来进行管理;西南方向,司马迁就以汉武帝特使的身份去过西南夷,帮助设置五郡;南岭以南,汉武帝派遣了五路大军,征服了南越国,在那里设置了九郡,将这片土地纳入了中央王朝的直接统治;东南沿海,东瓯国和闽越国也都臣服于中央政权,闽浙一带进入了西汉版图。无论是司马迁的亲身经历,还是当时的疆域情形,都让司马迁拥有了一种和之前战国时期魏国人所不同的“大汉视野”。

我们都知道有一条人文地理分界线叫作“胡焕庸线”,这是地理学家胡焕庸在上世纪30年代提出来的。这条线的两端对应着黑龙江的黑河市和云南腾冲。以这条线为界,线东南占中国国土面积的43.8%,却生活着94.1%的人口,经济生产以农耕为主;线西北人口密度极低,56.2%的国土上,人口只在全国占5.9%,游牧生活是这里的主旋律。当代地理中还有一条线叫作年降雨量400毫米等值线,这条隐形的界线决定了农耕和畜牧生产方式的差别。

龙门—碣石这条“司马迁线”,正是和这两条线大致吻合的,它落在了农牧交错带的位置。在历史的变化中,农牧交错带是向南向北不断摆动的。但是这种摆动有一个限度,再向北进入内蒙古河套地区,往南抵达黄土丘陵地带的南缘。司马迁很聪明地看到了自然地理形势和人的生产方式之间的结合,和我们今天看天下的形势没有大的变化。司马迁那个时代没有今天这样标准的地形图,也没有将人口数量、降雨量等地理信息落在地图上的手段。能做出这样的分界,说明司马迁有着非凡的观察力。 《货殖列传》两次提到了“天下之中”。这并不在讲地理空间意义的天下中心,而是在从农业富庶和商业发达的角度,来谈论天下中心。

《货殖列传》两次提到了“天下之中”。这并不在讲地理空间意义的天下中心,而是在从农业富庶和商业发达的角度,来谈论天下中心。

首先是“昔唐人都河东,殷人都河内,周人都河南。夫三河在天下之中,若鼎足,王者所更居也”。“三河”就是河东、河内和河南三个地方的总称。河东是今天山西南部汾河、涑河注入黄河的地带;河内是今天河南北部济源县一带沁水、淇水注入黄河的地带;河南是今天河南西部的黄河以南地区,洛水、颍水注入黄河的地带。司马迁描述唐尧时期建都于河东,商朝人建都于河内,周朝人建都于河南。这一片区域是中国早期历史上农业最发达的地区,便有了“天下之中”的称号。

“三河”的地理条件有何特殊呢?历史学家钱穆先生做了解读:司马迁所说的“三河”,都地处于一种叫作“汭”的地方。“汭”就是黄河的一级支流,与黄河形成的三角地带。这样的地带既可以利用支流水来做灌溉,又可以避免汹涌黄河水的泛滥,因而农业就得到了良好的发展。

随着人口逐渐增加,农业开垦的土地就从三河扩展到了整个黄河中下游地区。司马迁时代,北方农业最发达的地区已经从上古三代时的“三河”转变为了“关中”。关中平原位于陕西省中部、秦岭以北的渭河冲积平原上。这块平原南有秦岭,北为黄土丘陵山地,南北山地合拢于西部,东有黄河。冷兵器时期,山地、河流都是天然的军事屏障,关中有着得天独厚的“被山带河”的地理形势。“关中”的得名是包围这块平原的众多关口,因为在平原和山地结合处的山间谷地,设有关隘控制往来通道,比如大家耳熟能详的位于东部的函谷关。军事易守难攻外,关中的农业优势则在于由渭河、泾河冲积而成的深厚沃土,和渭河、泾河的灌溉之源。《禹贡》里,九州当中土壤位居第一的上上等,便是关中所在的雍州。司马迁更是在《货殖列传》里写当时的关中“于天下三分之一,而人众不过什三;然量其富,什居其六”。

值得注意的是,到汉代时,中国北方的农业水平是大大领先于南方的。南方的农业落后并不是因为资源不好,而是地广人稀,缺乏劳动力来开发,用的是一种粗放的耕作方式。《货殖列传》中形容楚越之地的劳作方法是“火耕而水耨”。火耕是不用施肥,而是烧掉地里的草,变成草木灰以补充肥力。水耨是将新长出来的草再拔掉,踩在泥里沤烂作肥。采用这样的方式,说明土地是轮流使用,且一年一熟,生产力不高。司马迁说“故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家”,意思是长江、淮河以南的人不会太富,也不至于饿死。这种农业上北强而南弱的情况,直到唐宋之时才发生了反转。商业都会“陶”的崛起

司马迁接着又在《货殖列传》中说了“陶”为天下之中,这是从商业繁荣的程度来衡量。

陶这个地方是今天山东菏泽市的定陶区,春秋的时候作为小国曹国的国都,早年名不见经传。我第一次对陶有印象,是小时候在读《东周列国志》时,它里面讲晋国公子重耳因为父亲废长立幼而一路逃亡,到了曹国得到了君主曹共公的接待。曹共公听身边人说重耳长得异于常人,是“骈肋”,就是肋骨紧密连成一片,结果他竟然在重耳洗澡的时候在旁边偷窥。后来重耳回国即位,成为晋文公,为了报复曹共公当年对他的无礼,攻打了曹国,俘虏了曹共公。

陶的崛起和水上交通便利的形成有关。在吴王夫差征服了越国之后,他并不满足只做一位南方的霸主,想要参加北方诸侯在黄池举行的会盟。黄池在今天河南省的封丘一带,在黄河岸边。吴国所在的位置是江南的水乡泽国,那里的人善于在河流中利用船只航行。为了能够去赴黄池之约,夫差先是开通了长江通往淮河的运河,这就是历史上著名的邗沟。

有了邗沟,吴王夫差的队伍就能一路北上,进入淮河流域。淮河北岸有一条支流叫作泗水,顺着泗水能继续到达今天的山东,但离黄池还有一段距离。于是夫差又修建了沟通泗水和济水之间的运河,叫作菏水。济水是黄河南岸的一条支流,已经在后来黄河泛滥中消失了,只留下了一个济南这样的地名。陶正是位于济水与菏水相交的节点上。因为菏水的存在,陶就摇身一变成为一个水运交通的枢纽,既可以济水进入黄河,又可以连接泗水进入淮河。商人的交通往来和货物的交易,汇聚在了陶这个地方。

黄池之会让吴王夫差达到了北上称霸的目的,但越王勾践在此时乘虚而入攻打吴国,最终吴国还是为越国所灭。范蠡作为勾践身边的谋士,曾经伴随他在吴国做奴隶吃苦,但他意识到越王可以共患难,不能共富贵,就离开了越国。他还给另一位大夫文种写信,劝他“飞鸟尽、良弓藏;狡兔死,走狗烹”,让他也快点走,但文种没能听劝,最终被越王勾践所杀。范蠡乘着小船在江湖上漫游,最后到了陶,改名为陶朱公。他选择陶,正是看中“陶天下之中,诸侯四通,货物交易也”。范蠡在这里经商大获成功,《货殖列传》说他“十九年之中三致千金”,也就是资本翻了三番。后来人们就用“陶朱公”来形容富豪。

汉武帝时期,发生了一次黄河的瓠子决口,黄河向南大概泛滥了十多年,菏水这条运河也被淹掉了。这条运河消失,陶的交通区位价值没了,它过去的辉煌也就逐渐湮没在历史的烟尘之中了。

司马迁一共历数了当时商业活跃的九大城市,他称作“都会”,除了陶之外,还有邯郸、燕(北京)、临淄、睢阳(商丘睢阳区)、吴(苏州)、寿春(安徽寿县)、番禺(广州)、宛(河南南阳)。这些都会里,比如邯郸、临淄,它们在战国时就是重要的都城,到西汉时期繁荣依旧。它们都在秦始皇所修的“驰道”线路上。到汉代时,以驰道为基础,道路枝蔓就更丰富了,这些都会的形成都倚赖或陆路或水路交通的方便。 人生活在一定的地理环境中,环境对人产生塑造,就会形成一地的风俗,塑造一地人民的性情。《货殖列传》中也暗含了一张风土人情的地图。司马迁列举的风俗区域包括关中、三河、燕地、齐地、邹鲁、梁宋、颍川,和南阳、西楚、东楚、南楚等。而且他描述得十分生动,让我们也仿佛身临其境。

人生活在一定的地理环境中,环境对人产生塑造,就会形成一地的风俗,塑造一地人民的性情。《货殖列传》中也暗含了一张风土人情的地图。司马迁列举的风俗区域包括关中、三河、燕地、齐地、邹鲁、梁宋、颍川,和南阳、西楚、东楚、南楚等。而且他描述得十分生动,让我们也仿佛身临其境。

就像司马迁说邹鲁这个地方的人“好贾趋利,甚于周人”,意思是他们热衷经商、追逐财利,比起以经商闻名的洛阳人还要厉害。为什么邹鲁人爱做生意呢?山东半岛属于丘陵环境,发展农业的条件并不好,沿海地带又受到海水的影响。《货殖列传》提到当年周武王的开国元勋、姜太公吕望被封于营丘,就是今天山东淄博的临淄区。作为齐国的首封之君,他看到那里土地盐碱贫瘠,人口稀少,就利用沿海地区的条件发展渔盐之利,海水晾晒成盐,再加上捕捞的鱼类,以此去和其他的诸侯国来做交换。结果齐国就富强起来,物产远销天下,经商的传统就是这样扎根下来的。

还有司马迁说中山这里“丈夫相聚游戏,悲歌忼慨”。中山是今天河北正定东北一带,“燕赵多慷慨悲歌之士”成为后世的一种说法。司马迁在《刺客列传》中有写“荆轲刺秦王”的故事,荆轲就是燕赵慷慨悲歌之士的代表。燕赵之所以盛行这样的豪侠之气,是因为它的地理位置处于中原民族的最北方,受到胡人之风的影响。司马迁在《货殖列传》中就写了种、代两个地方“地边胡,数被寇。人民矜懻忮,好气,任侠为奸,不事农商”。种邑、代县基本都在今天的北方,这就是说,这片地带与匈奴人相邻,经常受到他们的侵扰,因此人们就讲究侠义,任性好斗,不愿意从事农业、商业活动。这种豪侠之气可以说绵延至今也依然如此。有本创作于上世纪50年代的小说叫《红旗谱》,里面刻画了一位叫朱老忠的人物,他就颇有豪爽仗义之风。《红旗谱》的故事发生在冀中大地,作者梁斌也是河北人,确实这种豪侠的血性根植于当地人的血脉之中,世代流传。

司马迁有着“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的决心。这就决定了他对于各地风俗的记录,无论是基于他在全国游历时的体验观察,还是对于已有史料的编纂,落笔时必定是谨慎的,这些描述基本都接近当时的事实情况。司马迁深刻影响了后来史学家的写作。东汉的班固在编纂《汉书》时,在《汉书·地理志》中就继续对风俗地理加以记述。比如班固谈到楚人“好巫鬼,重淫祀”,这也是和地理环境密切相关的。那时的长江中下游一带地广人稀,还有云梦泽这样大片的湖水,水面雾气飘荡,变幻莫测,很容易给人以神鬼的想象,他们祭祀的神祇也就有点随意而泛滥。结合自然地理来看一地风情,就很好理解了。 货殖列传韩茂莉司马迁