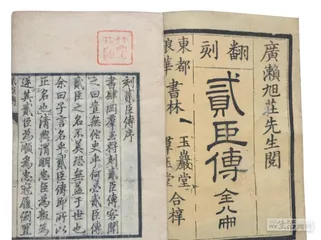

《贰臣传》

作者:卜键 四十一年(1776)十二月初三,乾隆闲中翻阅《明末诸臣奏疏》,认为语多可采,不必全禁,而王永吉、龚鼎孳、吴伟业等“其人既不足齿,则其言不当复存,自应概从删削”。那是四库开馆的第五个年头,弘历说王永吉等虽也曾效力新朝,但大节有亏,不可与大清开国元勋并列,命国史馆另立《贰臣传》一门。收录的原则为:为在明朝已有官职,又复身仕本朝者,即所谓两仕。

四十一年(1776)十二月初三,乾隆闲中翻阅《明末诸臣奏疏》,认为语多可采,不必全禁,而王永吉、龚鼎孳、吴伟业等“其人既不足齿,则其言不当复存,自应概从删削”。那是四库开馆的第五个年头,弘历说王永吉等虽也曾效力新朝,但大节有亏,不可与大清开国元勋并列,命国史馆另立《贰臣传》一门。收录的原则为:为在明朝已有官职,又复身仕本朝者,即所谓两仕。招降纳叛,实乃每一个新王朝开创过程中的必要举措,大清亦然,曾对明朝大臣和边将极力收买,多多益善。而在建国定鼎之后,功绩卓著者写入国史,并不区分原属本部还是敌方。忽忽100多年过去了,设立《贰臣传》无疑为一种羞辱,尔辈虽早已化烟化灰,其后嗣则大量存在,乾隆想要的究竟是什么?

那年二月,平定大小金川的红旗报捷飞递至京,乾隆应顿感轻松。“武功成,文事修”,他开始更多地关注文化举措:六月十八日,命在《皇舆全图》基础上测绘盛京地方详图,标注开国胜迹;二十六日,将正史所载关羽的谥号由“壮缪”,提格为“忠义”;十一月十六日,出台编纂四库的“违碍条例”,掀起一场全面、系统的禁书浪潮;十二月初一,令查缴沈德潜《国朝诗别裁集》原刻本;两天后,谕令编纂一部旷古未有的《贰臣传》。乾隆极擅说理,一篇谕旨写得气势磅礴,节录如下:

盖崇奖忠贞,即所以风励臣节也。因思我朝开创之初,明末诸臣望风归附,如洪承畴以经略丧师,俘擒投顺,祖大寿以镇将惧祸,带城来投。及定鼎时,若冯铨、王铎、宋权、谢升、金之俊、党崇雅等,在明俱曾跻显秩,入本朝仍忝为阁臣。至若天戈所指,解甲乞降,如左梦庚、田雄等,不可胜数。盖开创大一统之规模,自不得不加之录用,以靖人心而明顺逆。今事后平情而论,若而人者,皆以胜国臣僚,乃遭际时艰,不能为其主临危授命,辄复畏死幸生,腼颜降附,岂得复谓之完人?即或稍有片长足录,其瑕疵自不能掩。若既降复叛之李建泰、金声桓,及降附后潜肆诋毁之钱谦益辈,尤反侧佥邪,更不足比于人类矣。此辈在《明史》既不容阑入,若于我朝国史,因其略有事迹,列名叙传,竟与开国时范文程、承平时李光地等之纯一无疵者毫无辨别,亦非所以昭褒贬之公。若以其身事两朝,概为削而不书,则其过迹转得借以掩盖,又岂所以示传信乎?朕思此等大节有亏之人,不能念其建有勋绩,谅于生前,亦不能因其尚有后人,原于既死。今为准情酌理,自应于国史内另立《贰臣传》一门,将诸臣仕明及仕本朝各事迹,据实直书,使不能纤微隐饰。(《纂修四库全书档案》三五六,谕内阁着国史馆总裁于国史内另立《贰臣传》一门。)

当初对明臣招降可谓费尽心机,就连皇太极也不惜降尊纡贵,此时则以“望风归附”概括之。弘历也稍加区分,先是辽东交兵时期的洪承畴、祖大寿,再是定鼎北京时的冯铨、王铎等人,然后才轮到南明总兵田雄和左梦庚,次第分明。毕竟已是乾隆朝,可以撇开利用价值论人了,弘历将之提升至品节的高度,认为尔辈在故国危亡之际贪生怕死,实在是人格有亏。谕旨称这些人虽为本朝立下大功,但不应与范文程等纯臣并列,也不宜忽略不计,准情酌理,特设立“贰臣传”一门。一个现实的问题是,清初贰臣颇有因功授爵者,子嗣承继,也至于高位。如时任两广总督李侍尧的祖上李永芳就是贰臣,万历末以抚顺游击献城而降,是为第一个投清的明朝边将。弘历略加安抚,表明不会改变其后代的世臣待遇,接着就强调此举意在公平修史,在于为世人树立一个品节纲常的标杆,“此《贰臣传》之不可不核定于此时,以补前世史传所未及也”。没有做过核查统计,不知贰臣之后有多少正在朝为官,原来的家族荣耀化为耻辱,百口莫辩,也无人敢辩,试想李侍尧等又能说些什么呢?

编写《贰臣传》,乾隆谕令交与国史馆办理,未见具体指定由谁主持。清前期国史馆时开时闭,自乾隆三十年始改为常设机构,隶属翰林院,选派内阁大学士或军机大臣兼总裁,以协办大学士、尚书、侍郎充副总裁,时任正总裁于敏中、舒赫德、福隆安、阿桂,副总裁程景伊、和珅、王杰,亦在四库馆担任相应馆职。由此可推知《贰臣传》的编纂,应不出四库馆臣的范围,拟收传主多数在国史馆已有传稿,根据谕旨的新精神修订一遍,略作补写,也就成了。

四十三年(1778)二月,在审阅了部分文稿后,乾隆命将《贰臣传》分为甲乙二编,乃因同为贰臣,实际上的差别往往很大。乾隆认为洪承畴、祖大寿、李永芳等归附后勋绩昭著,忠于大清,应列入甲编;而像龚鼎孳之类先降大顺军,再降清军,贰而又贰者,以及钱谦益这种带头归降、觍然受官又私下写诗诋毁之流,只可列入乙编。但毕竟是国史立传,以钱谦益为例,史官虽无一字述及其才学,也引用皇上谕旨加以谴责,而大体仍用史笔,隐见其文坛地位和影响力。弘历岂能感受不到,审读时内心纠结,曾下旨将冯铨、龚鼎孳、薛所蕴、钱谦益等人剔除——毕竟《贰臣传》也是传啊。既不愿为之立传,又要进行批判讥讽,乾隆便想出以表代传的招数,史官自然会遵照办理。至于后来四人皆未删除,不知具体的情形,想来也只能是皇上又改了主意。

贰臣,实乃一个久远且普遍的存在,历朝修史皆将之附入列传,而单设一门,再分甲乙,实属乾隆的创立。审稿过程中,乾隆又发现新问题:“冲冠一怒为红颜”的明山海关守将吴三桂,降清后封平西王,复举兵叛乱,数年始定,可列入《贰臣传》乎?经过思考甄量,乾隆决定再加区分:“惟《贰臣传》一门,前经降旨另编甲乙,乃我朝开创所有。此实扶植纲常,为世道人心之计,自应另立专门,以存直道。至叛逆之臣如吴三桂等,亦应明正罪状,另立一门,用昭斧钺之严。”(《清高宗实录》卷一一九一)至五十四年岁末,《逆臣传》编成,乾隆降谕:“特立《逆臣传》,另为一编,庶使叛逆之徒,不得与诸臣并登汗简;而生平秽迹,亦难逃斧钺之诛。”(《清高宗实录》卷一三四四)不光要为钱谦益等贰臣立传,也要为吴三桂之类逆贼立传,看来弘历是想明白了,把一大堆难题抛给了史官。

该书全称为《钦定国史贰臣表传》,未见四库全书收录,后被系之于《清史列传》卷末。弘历一再宣称的“昭褒贬之公”,也很快成为当日官方修史之范式,三通馆臣加以效法,增添贰臣一门,将唐至明身仕两朝的代表性人物收入《续通志》。应予追问的是,怎样才能做到评价的公正?褒贬之依据又是什么?

首在品节。

对于国之大臣,忠诚坚贞,实乃品节之大端。曾任南书房翰林的朱珪有句话值得注意:“赐胜朝守节之谥,以显忠也;贰臣有传,以励贞也。”(《恭庆皇上御极六十年万寿文》)此人以人品学问深得乾嘉两朝皇帝信任,将《贰臣传》与此前的《胜朝殉节诸臣录》合并论列,可谓抓住了关键。 贰臣传四库全书