行书《祭侄文稿》:颜真卿的杰作与悲怆

作者:吴丽玮

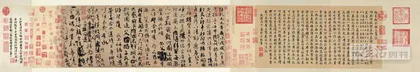

2019年初,“颜真卿:超越王羲之的名笔”在日本东京国立博物馆进行展出。这次展览中最重要的一件展品当属收藏于台北故宫博物院的镇馆之宝,颜真卿的墨迹《祭侄文稿》。

2019年初,“颜真卿:超越王羲之的名笔”在日本东京国立博物馆进行展出。这次展览中最重要的一件展品当属收藏于台北故宫博物院的镇馆之宝,颜真卿的墨迹《祭侄文稿》。创作于758年的《祭侄文稿》被元代鲜于枢称为“天下第二行书”,而“天下第一行书”是东晋王羲之的《兰亭序》。但与《兰亭序》的真伪无法定论不同,作为墨迹留存的《祭侄文稿》一直流传有序,是颜真卿确定无疑的真迹。在他仅有的几幅传世行书作品中,能作为代表作的还有《刘中使帖》《争座位帖》等,但墨迹《祭侄文稿》无疑是最珍贵、最享有盛誉的一部。“《兰亭序》的风格属于优美,而《祭侄文稿》的风格属于壮美。《二十四诗品》的第一品就是‘雄浑’,从这个角度讲,《祭侄文稿》的美学成就恐怕在《兰亭序》之上。不过,由于王羲之代表着汉晋之际士大夫在书法上的自觉、独立的精神,又素有‘书圣’的地位,国内学界一般不会过多强调颜真卿对王羲之的超越。东京特展的命名,即强调颜真卿对王羲之的超越的看法,自有新意所在。”中央美术学院博士衣雪峰告诉我。

据媒体报道,东京的这次展览吸引了超过5万名中国观众专程从国内赴日观展,又因为网络上关于“极珍贵文物是否应该外借展出”引发的争议,国内在当时出现了“全民谈书法”的热潮。“的确是从20世纪80年代‘书法热’以来所久违了的。”北京大学艺术学院研究员祝帅说。作为从小学习颜真卿,并且一直将颜真卿书法作为研究重心的书法研究者,2008年正在台湾地区参加学术交流的祝帅曾因错过了当年《祭侄文稿》在台北故宫博物院的展出感到莫大遗憾,“上一次错过展出是2008年,这一次是2019年,大约过了十年,才有了一次看到这幅作品的机会”。

作为东京展览的重头戏,《祭侄文稿》被摆放在第一展厅的特别区域,需排队观看,并且不能在展品前驻足。“在工作人员不断的疏导和提醒下,每位观众在作品前大约只能停留10秒的时间。”去东京看展的祝帅回忆道,为了能仔细观摩,他趁着午饭和晚饭人较少的时段,共排队10次观展。“《祭侄文稿》早已经是熟悉得不能再熟悉的颜真卿作品,说实话,看到原作时,并没有太激动的感觉。”祝帅说,2008年日本著名书法史家杉村邦彦在台北看到《祭侄文稿》原作时潸然泪下,“这激发了他关于颜真卿在书写时一定也热泪盈眶的猜测,于是他仔细寻找,在《祭侄文稿》上发现了疑似颜真卿的泪痕。但是我没有找到”。祝帅说,虽然他没有找到这种戏剧性,但在面对这幅真迹时,他同样是在观察“纸墨相发”所产生的效果。“印刷品只能看到‘平面的艺术’,只有在书法真迹上面,才能看到纸本身的质感和纸墨接触时的质感。”祝帅选择与纸面平行的视线观察墨的浓淡、叠加,寻找“入木三分”的视觉证据。“关于颜真卿在《祭侄文稿》里体现的高超技法,已经有很多很多学者做过各种各样的分析,但那一次真迹的欣赏,让我意识到,颜真卿在进行的是一种调整纸面高度的书写,在纸面上创作出翻江倒海之势。” 祝帅把颜真卿的超凡技艺理解为一种冰山式的书写。“我的感受就是冰山露出水面的感觉,当颜真卿把字写得很细的时候,就像水位升高,只看见冰山一角;当字比较粗的时候,水位落下去了,冰山露出了更多的面目。他通过粗细的变化,能把纸面二维的艺术展示出三维的纵深感。”

祝帅把颜真卿的超凡技艺理解为一种冰山式的书写。“我的感受就是冰山露出水面的感觉,当颜真卿把字写得很细的时候,就像水位升高,只看见冰山一角;当字比较粗的时候,水位落下去了,冰山露出了更多的面目。他通过粗细的变化,能把纸面二维的艺术展示出三维的纵深感。”

比如第四行最上面的“刺史”二字,一提笔,颜真卿就用藏锋的笔法,用毛笔下压形成的圆点盖住了笔尖下落时的尖点,形成了笔画凝重的效果。“有些人根据这两个字,判断颜真卿使用的是粗笔,但我觉得未必。”祝帅说道,到了“以清酌庶羞祭于亡侄”,“亡侄”两个字又变成干枯淡墨,“潮水上涨,只露出山的尖儿。‘阶庭’‘人心’‘方期’等等,这些字也都是用笔尖来写”。紧接着,“戬谷”“何图”几个字,潮水下落,字又起了雄壮之势。“这其中最有意思的是紧接着‘亡侄’后面‘赠赞善大夫季明之灵曰’的‘赠’字,颜真卿一开始写成了‘曾’,看他涂抹的痕迹,又改成过‘增’,最后用粗笔改成了‘赠’,这样一改,就改成了书法史上无法复制的杰作。当海平面逐渐下落,字就像显露的冰山,开始加粗,这个‘赠’字的形态,就仿佛爬上山尖,才发现山顶是三角形的,而不是平的。”

现代人惯常使用提按的笔法让行书出现粗细变化,这并不是难事。但对于《祭侄文稿》来说,颜真卿用笔明显不带提按,他被古今学者认为秉承着师古的篆籀之气,所用笔法几乎均为中锋,但他写字依然可以收放自如,这是这部作品在笔法上呈现出的魅力所在。

中央美术学院教授邱振中一直致力于书法理论的研究,他出版过《中国书法:167个练习》一书,在书中破解了一部分已经失传的古代笔法。“书写是一个很微妙的事情,每个时代都在不断地发生变化,中国书法史上曾经有过伟大的书写,但在这个变化的过程中失传了。”邱振中在这部书里提到了摆动、连续转笔、点画内笔锋运动轨迹、点画间笔锋运动轨迹等若干已失传的笔法,其中部分保留在颜真卿的书写中。“大多数情况下,点画之间的运动都消失在空中了,我们不知道古代书法家书写时笔锋行进的路线。但《祭侄文稿》里的某些字,各个笔画之间连接的游丝尚存,这就让我们更容易窥测到颜真卿当时所用的笔法。”

比如“赠赞善大夫季明之灵”中的一个“赞”字,颜真卿书写的轨迹与后世书写不同,使用中锋进行了非常复杂的点画之间的变化。在上部‘先’字的两横之间,现代人会采用简单路线,写完第一横,会从右下方直接跳到下一横的左上方,“这就导致第一横的右上角的缺失。”邱振中向我分析道,“但颜真卿不是这样写的,他从第一横的左侧运行到右下角,笔锋逆时针旋转到右上角,再运行至第二横的左下角,顺时针翻到左上角,再继续书写。”《祭侄文稿》中的这个“赞”字,只在部分笔画之间留下了“游丝”,看上去似乎只在左上部分的最后一个点和右上第一笔之间明显相连,以及右上最后一笔与下部的“贝”字相连,但整个字,以及整篇的书写都是一个走势持续衔接的轨迹。这个“赞”字尤其在“贝”的撇和点最为特别,两笔的方向南辕北辙,看似形成了一个有些奇怪的折线,但字却显得非常稳定,一些研究者破解它,仍是中锋运动,横折之后从撇的左侧顺时针绕至右侧,向左下行进至末尾,再顺时针绕到上部,最后微微下倾走至右侧,最后以一个回勾结尾。

另一种已失传的笔法叫绞转,这在王羲之传本墨迹和颜真卿的《祭侄文稿》中均有体现。比如《祭侄文稿》中“季”字下部的“子”字,与竖钩相连的最后一笔横画,邱振中认为需要控制笔锋,顺时针完成笔画的同时,手腕控制笔杆做逆时针回转。“现代人使用简单的笔法书写颜真卿,会发现缺少了很多东西。只有复原他当时书写时的笔法和行进路线,才能像他一样,让笔画变得如此的丰满。”邱振中说。行书作为与楷书几乎同时形成的一种书体,从实用性上来讲,它兼具了行进流畅和清晰可辨两方面的优势。王羲之曾创造了行书史上的第一座高峰,打开了行书无穷变化的笔法世界,而颜真卿出自楷书已经成熟发展的唐朝,他在楷书与行书的创作中,汲取了更多的经验去创造了新的行书笔法。悲怆的流露

元人陈绎曾在《祭侄文稿》上做跋:“沉痛彻骨,天真烂然,使人动心骇目,有不可形容之妙。”作为颜真卿存世的唯一可靠墨迹,《祭侄文稿》用锦缎装裱,上有跨越元代至18世纪的九则题跋和藏家鉴藏印数十方,但这部作品本身却是草稿形式,充满了涂抹的痕迹。

唐玄宗天宝十四年(755),安禄山起兵谋反,平原太守颜真卿率先举起了反叛乱的义旗。758年春,他由同州转任蒲州刺史,并晋封丹阳县开国侯。此时政府军已收复两都,安禄山已死,史思明暂且归顺朝廷。颜真卿的侄子颜泉明从叛军的狱中释放,回到洛阳寻回父亲颜杲卿的尸骨,并一同带回了弟弟颜季明的头骨。颜真卿的堂兄颜杲卿曾任常山太守,在与安禄山和史思明部队的围城持久战中,他与儿子颜季明先后被叛军杀害。

见到侄子颜季明头骨后,颜真卿写下了这篇悲愤激昂的祭文。现存的《祭侄文稿》是这篇祭文的草稿,共23行,234字。如果说这篇草稿是一个朴素潦草的非正式书写,倒不如说颜真卿声泪控诉的情感流露,让这篇作品体现出一种浑然天成的持久魅力。

从它的原作上看,仅通过墨色就可以看出颜真卿在书写时略显凌乱的状态。“《祭侄文稿》第一行相对墨比较淡,有可能是笔上含水量比较多,或者是墨磨得尚欠火候。”祝帅向我回忆道,到了第二行,不但墨色与第一行相比有了明显的变化,而且所使用的油烟墨的光泽也能够体现出来,“《祭侄文稿》通篇都充满了墨色的变化,让人从远处都能感受到一种跌宕起伏的气息。”

除了墨色之外,视线跟随着颜真卿书写的连续性极强的线条,观者也会感受到他情绪的起伏与情感的流露。《祭侄文稿》一开端,字体的线条还保持着沉稳含蓄,笔画相互之间是断开的。随着书写的展开,颜真卿的连笔增加,书写的速度也开始显著加快,“但一些连续性极强的线条之间,总有些点画断开的字作为隔离带,作品在总体节奏不断趋向奔放、疾速的同时,隐含着抑扬的交替”。邱振中对此评价道。

《中正之笔:颜真卿书法与宋代文人政治》一书的美国作者倪雅梅在书中写道:“当写到常山如何陷落时,颜真卿的悲痛之情使得在叙述过程中的停顿极其明显。他先写了‘贼臣拥众不救’,然后涂去,重新又写,‘贼臣不救……’但是他又不能很明显地写出太原尹王承业所做的可怕之事,所以他把‘拥’字再度涂去,只是简略地写到‘贼臣不救,孤城围逼’。”当安禄山与史思明部队围攻常山时,太原尹王承业拒绝出兵相救,导致常山弹尽粮绝,最后被叛军收复。在叛军随后的屠城中,颜氏一家30多口人死于非命。正是因为《祭侄文稿》是一种非正式书写,颜真卿字里行间的真情实感,都会比具备了创作自觉的书法家作品,更容易让人感受到作者的情绪起伏。

颜真卿获得的良好声誉也给他的作品加了分。

中国国家画院书法篆刻专业委员会研究员杜浩向我分析道,“安史之乱”是唐王朝命运的转折点,也是颜真卿书法创作的分水岭,“安史之乱爆发时,颜真卿已经46岁。在此之前,他只有《多宝塔碑》《东方朔画像并碑阴记》等四部作品流传至今”。杜浩说道,而在安史之乱之后,这位26岁即中进士,家族世代为官的人终于具备了成名的条件——他终于进入了统治者的视野,然后才能名扬天下。784年,已进入古稀之年的颜真卿受命劝降叛军李希烈,最终他被缢杀。

倪雅梅提出,颜真卿所取得的显赫的艺术声誉是基于某些政治原因,而非纯粹的审美原则,这样的判断虽然站不住脚,但她所说“一个人的书法面貌应恰好是他性格的自然流露”,即发现书法与人格的契合点,这一点得到了很多专业人士的认可。跟王羲之充满书卷气的特征,以及逐渐被后世演化成“妍媚”的风格相比,颜真卿书写中所体现的“朴实”与“拙”,形成了他写作风格中雄壮宽博的庙堂之气。这种作品与人品相关性的讨论是否科学仍值得商榷,但拥有家国情怀的颜真卿确实是在悲怆中,谱写出了一部为世人所称颂的旷世杰作。 行书书法祭侄文稿