狂草《自叙帖》:任是“无情”也动人

作者:魏倩 唐代宗大历十二年(777),41岁的僧人怀素决定写一件前无古人的作品。

唐代宗大历十二年(777),41岁的僧人怀素决定写一件前无古人的作品。他自幼出家,颇好书法,起初学欧阳询的楷书,昼夜习练,很快闻名乡里,摹写的欧体“世莫能辨”。后来他迷上草书,尤其喜欢酒后书写,遇上“酒酣兴发”之时,不管是寺庙的墙壁还是屋里的器皿衣裳,都被他写满了字。25岁那年,既为“睹前人之奇迹”,也为“求大名”,怀素离开家乡湖南四处游历,最后抵达都城长安。在这里,他遍交名士,拜谒书法大家,经常在王公大人面前创作,得众多文人以诗相赠,逐渐声名鹊起。

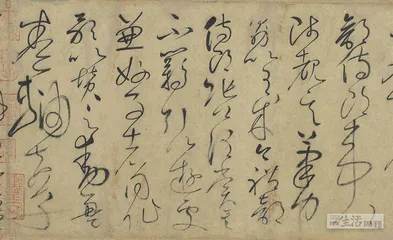

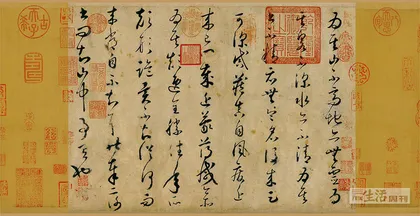

到大历十二年时,他已经返回家乡五年。十余年的游历生活成为回忆,他需要为之作一次集中回顾展示。主题就定为“自叙”。为此,怀素裁了15张白麻纸,拼成一幅长755厘米、宽28.3厘米的长卷。在上面,他以第三人称写下了自己的多年学书经历,摘抄了张谓、卢象、王邕等9位诗人评述自己作品的诗句和对“辞旨”的评价,还花了大段笔墨抄写了书法家颜真卿为赠诗集《怀素上人草书歌集》写下的序言。在从长安回乡路上,他取道洛阳,追思草书大师张旭,偶遇后者的弟子颜真卿。两人对谈艺术,颇为投缘,行前颜公曾感叹:“噫!草圣之渊妙,代不绝人,可谓闻所未闻之旨也。”

那天他是如何写完这件作品的?是和过去创作时一样喝了很多酒吗?他一共写了多久?是不是连续写了好几次?历史的记录到这里止步了。但围绕这件后来被称为《自叙帖》的高头大卷,却产生了无数故事。

据《石渠宝笈》记载,宋绍兴年间流传于世的《自叙帖》已经有三个版本,有一份被书法家苏舜钦收藏。后经书法家米芾寻访,因“纸破碎不存”,那件在苏家的作品曾被补书过一部分。到明万历年间,书法收藏大家詹景凤又在作品《东图玄览》中记录:《自叙帖》先为“明四家”之一的文徵明收藏,后被文家后人以千金之价卖给当朝权臣严嵩的死党。但十余年后,詹景凤又从画家沈宜谦处得知,那幅被售出的作品其实是一幅赝品。再加上历朝历代无数摹本、临本,直到今天,关于《自叙帖》的真伪问题仍是文物鉴定界的一桩悬案。我们如今能看到的现藏于台北故宫博物院的版本,也被包括启功先生在内的许多学者认为并非真迹。

为什么历代书法家和收藏家都如此重视《自叙帖》的真伪和它的流传、复制过程?除了文物收藏方面的考量,更重要的原因是,这件作品对于“草书”尤其是“狂草”这种书体本身即有非凡意义。

“《自叙帖》是我们现今能找到的,最接近真实的狂草形式的代表性作品”,长期从事中国书法史研究的学者刘涛说,狂草的形式与流行于南朝的“一笔书”类似,但后者只存在于文献记载中,并无实物留存,而另一位狂草书法的代表人物,被称为“草圣”的张旭也没有留下在鉴定中更可靠的作品。“怀素传世的其他作品多为‘小草’和短章,像这样满篇的狂草几乎是‘特殊一格’。” 《自叙帖》究竟写得多么高妙?其实答案就在纸面上。在这份“生涯回顾集锦”中,怀素抄写了大量当时的诗人赠予自己的诗歌,比如颜真卿说他的作品“纵横不群,迅疾骇人”,张礼部描述其字形“奔蛇走虺势入座,骤雨旋风声满堂”。

《自叙帖》究竟写得多么高妙?其实答案就在纸面上。在这份“生涯回顾集锦”中,怀素抄写了大量当时的诗人赠予自己的诗歌,比如颜真卿说他的作品“纵横不群,迅疾骇人”,张礼部描述其字形“奔蛇走虺势入座,骤雨旋风声满堂”。

汉学家宇文所安曾说,作为一位生长于京城中心诗坛外部的人,李白不得不成为一位“发明自己”的诗人,因此他的诗歌主要与“创造和解释李白”相关。这种文本和创作者自我之间的相关性,也在怀素的《自叙帖》中有所展现。不过,作为书法家,他选择的载体不是诗歌,而是“字”本身。

草书的诞生,是顺承中国汉字形体演变的简化趋势而来的。一般认为,最早的草书起自汉代,是隶书的草率写法,称为“草隶”,后逐渐规范化,形成“章草”。有说法认为,这种书体因为汉章帝所喜爱而得名,其体势稍扁,字字独立,末笔常有带隶意的波磔。到后汉时期,书法家张芝进一步简化了章草,去掉了末尾“波磔”,字与字之间也开始出现牵连映带,写起来笔画连绵,“血脉不断”。到东晋王羲之、王献之父子又对其稍作改良,结合秦汉篆隶和当时的世风,基本确立了这种名为“今草”的新字体,盛行于魏晋。

刘涛告诉我,到了怀素所处的唐代,“篆隶草真行”多个书体都迎来了全面复兴。有学者认为这与唐太宗时期设立的专门培养书家的机构有关,也有人将其归因于书法环境的改变,比如相对固定的桌椅形制和纸笔角度。无论如何,相对开明的社会风气,都使当时的书法家们有了在多种潮流中自我选择的空间。

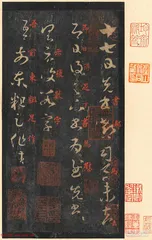

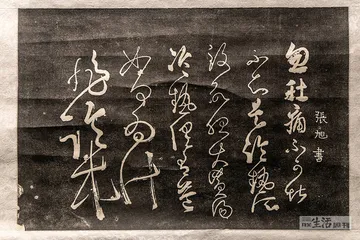

怀素刚开始创作时,他所着迷的这种字体还没有被定名。当时的草书学习者不少,比他年长60多岁的金吾长史张旭取法“天地事之变”,在今草的基础上慢慢发展出了一种笔画简省、体势连绵缭绕的书体,深得时人赞赏。怀素悉心揣摩练习,留下了诸如“笔冢”“蕉叶代纸”等不少轶事,也是在他远上长安,四处交游的日子里,一种承于张旭又独具特色的书体“狂草”逐渐成熟了。

和其他书体相比,草书的特殊性来自哪里?当代书法理论研究者、中央美术学院教授邱振中认为,其最突出的特色是“运动”。对唐代狂草做过深入研究后,他曾在一次采访中提到,“从汉代到唐代,几百年的时间,草书发展出了复杂的技巧,其本质,是在连续的运动中实现线和空间自由而丰富的变化……草书在流畅而迅速的书写中,同时要处理好线条的质感、力度以及空间的情调和连接”。

北京大学医学人文学院书法教师白锐曾师从草书大家沈鹏,是一位年轻一代的狂草书法家和研究者,她告诉我,她最早的草书学习经验起自王羲之的《十七帖》,这篇东晋今草的巅峰之作,也是很多学习者的入门作品。但当她从今草转向狂草时却发现,在这种书体的临习过程中,对字体的记忆会让位于气息的自然流动,“一旦开始写就不能停下来”。 落在纸面上,动感就体现在具体线条的变化之中。白锐告诉我,草书的基本用笔法是“使转”,以此在字与字之间创造连绵感。邱振中发现,在写作《自叙帖》时,怀素为了追求“前所未有的速度和线条结构不可端倪的变化”,较少地使用“绞转”,而是用中锋不加提按的运行,“他关心的似乎不是单字,而仅仅是这组疾速、动荡的线条的自由”。

落在纸面上,动感就体现在具体线条的变化之中。白锐告诉我,草书的基本用笔法是“使转”,以此在字与字之间创造连绵感。邱振中发现,在写作《自叙帖》时,怀素为了追求“前所未有的速度和线条结构不可端倪的变化”,较少地使用“绞转”,而是用中锋不加提按的运行,“他关心的似乎不是单字,而仅仅是这组疾速、动荡的线条的自由”。

很多研究者认为,这种在线条上的差异,也是怀素与张旭的重要区别。“书法家一辈子都在打造一条属于自己的线”,中国书法家协会理事、草书委员会委员王厚祥分析过《自叙帖》中的线条后发现,不同于张旭作品的浓重线条,哪怕与历史上的书家相比,同样大小的字,怀素用的线也是最细的,其起伏也是最均匀的,仅靠这一条粗细变化不大的线,书家就完成了全部的审美表现,“这是线条的极限运动”。

采访中,白锐还向我分享了自己学习狂草时的一个发现,她的老师沈鹏先生,无论拿到多大的纸,在上面写多少字的内容,都能从头到尾写得刚刚好,“有时我们欠缺的不是基本的书写技法,而是对作品的控制力。书家怎么能把每个字排布得张弛有度,有高潮有低谷,层次丰富,一气呵成,这就是对章法的控制。”

《自叙帖》中,怀素这种对整体章法的控制力达到了极致。具体到字形上,狂草本身就会将篆隶楷行等常规字形的结体打开,根据情感表达和章法需要去拉长、缩短和变化字体,使字与字形成一个个字组和区域,这在《自叙帖》的“谒见当代名公,错综其事”“豁然心胸,略无疑滞”等句中格外明显。

狂草在章法上的革新,还体现在整个篇章的空间结构上。邱振中采用轴线图的方式分析过唐代的狂草作品,发现这类长卷的空间节奏段落不以单字为间隔,而是以密度相近的一组连续字的空间划分,这也导致长卷中原本存在的字体分布被打散了,“你必须在全部空间的微妙变化和内心效应之间保持迅速而密切的联系,使笔下流出的空间始终是准确的心境的语言”,因此我们也可以看到,在《自叙帖》中,时而会出现类似于“戴”这样的超大字,不仅有五六个字的长度,还占去了近三行的宽度,到了“奥”字,笔画又突然厚重起来,足以令观者强烈地感到书家此刻的情感状态。 在中国书法史上,怀素并不是唯一一位痴迷书法的僧人。北宋收藏家刘泾就曾在《书诂》中品评唐僧五家,“以怀素比玉,辩光比珠,高闲比金,贯休比玻璃,亚栖比水晶”。因此也有相当多的书法理论家认为,佛教的内在精神影响着这些书僧的作品。

在中国书法史上,怀素并不是唯一一位痴迷书法的僧人。北宋收藏家刘泾就曾在《书诂》中品评唐僧五家,“以怀素比玉,辩光比珠,高闲比金,贯休比玻璃,亚栖比水晶”。因此也有相当多的书法理论家认为,佛教的内在精神影响着这些书僧的作品。

而在这几位唐僧之中,怀素尤其以狂草闻名。在大多数人的认识中,它是书法艺术中最具表现力的字体,书法家可以在其中尽情感受和表达个人情感,进入艺术家的“酒神”境界。

在这方面,关于怀素创作激情的描述也有许多。比如他自称“经禅之暇,颇好笔翰”,似乎并不将书法作为主业,但他个性“疏放,不拘细行”,“饮酒以养性,草书以畅志”,还四处游历,在达官显贵们面前“十杯五杯不解意,百杯以后始癫狂。一颠一狂多意气,大叫数声起攘臂”,看起来又怎么都不像个抄经拜佛的苦寒僧人。法籍华人艺术家熊秉明曾在《中国书法理论体系》一书中谈及佛教与书法的关系,认为书法和佛家精神的结合始于禅宗,但禅宗主张“不立文字”,禅意又如何在书法中展示?

答案也能从《自叙帖》中寻找。谈到它的风格,白锐曾说到一个词:“空灵”。她告诉我,与张旭的《古诗四帖》相比,怀素的笔触更加细薄,笔画间圆转天真,给人一种更为“枯”的、类似禅意的体验。这一风格后来传入日本,同为书僧的良宽的草书就深受它的影响。临写《自叙帖》时,这种空灵感尤其难以把握。 邱振中也曾分析过一种以情感运动为主导因素的创作,认为“当情感运动的节律左右线条的运动时,线条运动具有最生动、最丰富的节奏,具有最强烈、最深刻的感染力量”。但醉酒后的怀素似乎并没有“浸入”某种情感,而是把感情抽象提纯了。熊秉明观察了怀素作品中强烈的速度感,认为他是在用“作字的迅速来表现书法的反书法特质”,如果说一般的草书会在抑扬顿挫中让人感受到近乎舞蹈的欢快,怀素的《自叙帖》展示的好像是一种无悲无喜的纯速度,“一面写,一面否认他在写,文字才形成,已经被遗弃,被否定,被超越,前念后念,即生即灭”。

邱振中也曾分析过一种以情感运动为主导因素的创作,认为“当情感运动的节律左右线条的运动时,线条运动具有最生动、最丰富的节奏,具有最强烈、最深刻的感染力量”。但醉酒后的怀素似乎并没有“浸入”某种情感,而是把感情抽象提纯了。熊秉明观察了怀素作品中强烈的速度感,认为他是在用“作字的迅速来表现书法的反书法特质”,如果说一般的草书会在抑扬顿挫中让人感受到近乎舞蹈的欢快,怀素的《自叙帖》展示的好像是一种无悲无喜的纯速度,“一面写,一面否认他在写,文字才形成,已经被遗弃,被否定,被超越,前念后念,即生即灭”。

从这一点来看,书法成了他真正的“自叙”。熊秉明将怀素的作品归入“引禅入书”的一类,即在内容和形式上并不专门论禅讲道,引人向善,却“以笔墨作供养”,在创作中接近禅境。他并不自觉用禅,却一直以僧人特有的大自由和大自在作书,无怪乎后世评价他的书法“悲喜双遣”“奇崛不凡”。

这种看似“忘情”的情感体验,有时反而可以带来超越时空的共鸣。白锐说,她在学校上课时,总会给学生们讲这样一个故事,有一次学院里的另一位老师去美国访学,向当地的美国大学生同时展示了欧阳询的《九成宫醴泉铭》和怀素的《自叙帖》两幅作品,请他们选择自己更喜欢哪一个,那些没有任何汉语和中文背景的学生们大部分选择了后者,因为“尽管每个字他们都不认识,但在《自叙帖》里,他们似乎能‘听’到一种交响乐的美感”,而那也许就是一千多年前,怀素在某个深秋的傍晚于嘉陵江上泛舟时,耳边响起的滔滔水声。

(参考资料:邱振中, 《邱振中书法论集:书法的形态与阐释》,中国人民大学出版社,2011年版;俞尔科,《草书基础知识》,上海书画出版社,2021年版) 狂草自叙帖