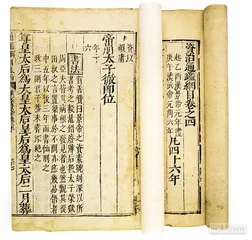

《通鉴纲目续编》

作者:卜键 宋元祐七年(1092),司马光主纂的《资治通鉴》雕版刊印,大行于世。而因卷帙浩繁,一般读书人买不起也读不完,朱熹于80年后撰成《资治通鉴纲目》。其为司马光原书的压缩版,也有着体例上的突破,“每事以大字记其梗概,称纲要,以小字详述之,称细目,故称为纲目”;“立纲仿效《春秋》,叙事仿效《左传》”,颇便阅读。纲目体史书自此为世所重,宋元间有金履祥的《资治通鉴前编》,明朝有商辂等奉敕编纂的《续资治通鉴纲目》,前后衔接,与朱熹的《通鉴纲目》相打通。

宋元祐七年(1092),司马光主纂的《资治通鉴》雕版刊印,大行于世。而因卷帙浩繁,一般读书人买不起也读不完,朱熹于80年后撰成《资治通鉴纲目》。其为司马光原书的压缩版,也有着体例上的突破,“每事以大字记其梗概,称纲要,以小字详述之,称细目,故称为纲目”;“立纲仿效《春秋》,叙事仿效《左传》”,颇便阅读。纲目体史书自此为世所重,宋元间有金履祥的《资治通鉴前编》,明朝有商辂等奉敕编纂的《续资治通鉴纲目》,前后衔接,与朱熹的《通鉴纲目》相打通。康熙帝很喜欢这三部纲目体史书,就连出巡也会携带阅读,时加点评,复命吏部尚书宋荦主持详加校勘,各编独立成书,总名《御批通鉴纲目全书》,刊刻后传播甚广。弘历格外崇敬皇祖,由他亲自批阅的书还会有事吗?前编、正编是没有,问题就出现在明朝人的续编上。再具体说,是出在《通鉴纲目续编》的附录上:弘治间余杭人周礼撰《发明》,嘉靖朝华亭人张时泰撰《广义》,皆仿照宋人先例而作,进呈御览后交史馆附刻于书后。康熙心胸宽阔,但取文中胜意,不事挑剔,保留了这些文字,而到了他的孙子就不行了。

四十七年(1782)十一月,乾隆披阅《御批通鉴纲目续编》,认为周、张二人对辽、金、元三朝的议论多有偏谬,命皇子和军机大臣逐细订正,谕曰:

《通鉴》一书,关系前代治乱兴衰之迹。至纲目祖述《麟经》,笔削惟严,为万世公道所在,不可稍涉偏私。……向命儒臣编纂《通鉴辑览》,其中书法体例有关大一统之义者,均经朕亲加订正,颁示天下。如内中国而外夷狄,此作史之常例。顾以中国之人载中国之事,若司马光、朱子义例森严,亦不过欲辨明正统,未有肆行嫚骂者。朕于《通鉴辑览》内存弘光年号,且将唐王、桂王事迹附录于后,又谕存杨维桢《正统辨》,使天下后世晓然于春秋之义,实为大公至正、无一毫偏倚之见。至于东夷西戎、南蛮北狄,因地而名,与江南河北、山左关右何异?《孟子》云:“舜为东夷之人,文王为西夷之人。”此无可讳,亦不必讳。但以中外过为轩轾,逞其一偏之见,妄肆讥讪,毋论桀犬之吠,固属无当;即区别统系,昭示来许,亦并不在乎此也。况前史载南北朝相称,互行诋毁,此皆当日各为其主,或故为此讪笑之词。至史笔系千秋论定,岂可骋私臆而废正道乎!夫历代兴亡,前鉴不远,人主之道惟在敬天勤民,兢兢业业,以绵亿万载之丕基。所谓“天难谌,命靡常,常厥德,保厥位”,诚不在乎区区口舌之争。若主中国而不能守,如宋徽钦之称臣称侄于金,以致陵夷南渡,不久宗社为墟。即使史官记载曲为掩饰,亦何补耶?(《清高宗实录》卷一一六八)

引经据典,义正词严,讲了一番大道理,史识超乎一般文士之上。弘历将修订之事主要交给几位皇子,要求将《通鉴纲目续编》中辽金元三朝的人名地名,按照新定正史一律予以更正,并对其中的议论失当处做出删改,亦含有使之了解三朝历史、察其兴起灭绝的深意。军机大臣应属协助者,而最后把关的是自己,“粘签进呈,候朕阅定”。依照乾隆帝的思路,《通鉴纲目续编》修订后交武英殿改版重印,寄发各省督抚各一部,命他们照本抽改。

记载缺略,有关《通鉴纲目续编》的御批、编纂和刊刻过程皆不甚清晰。康熙四十四年(1705)三月,玄烨南巡时驻跸扬州,曾命江宁织造兼两淮巡盐御史曹寅总理扬州书局,负责校刊《全唐诗》。江苏巡抚宋荦应属知情者之一,那时说没说到《御批通鉴纲目》一书,不得而知。当年十一月宋荦升任吏部尚书,康熙对《全唐诗》的校勘很满意,不久就要他办理《御批通鉴纲目》,也是交给扬州书局(亦作扬州诗局)雕版刊印。待宋荦于四十七年闰三月以老病请辞时,此书的编校应已完成,进入刊印装帧阶段了。

再说皇六子永瑢等接旨后,立即前往武英殿库房,查到库存的《御批通鉴纲目》94套,但没有板片。经了解,获知“此书系宋荦校刊,并非官刻”(《纂修四库全书档案》九三一)。这个说法是不确切的,《御批通鉴纲目》虽非殿版,却是货真价实的官刻——扬州诗局为奉旨而设,由官方出资和管理运营,否则一个巡抚怎敢私自刻印皇上御批之书?而乾隆一听便信,并联想到可能存于宋荦的家乡商丘,即命速加查询。宋荦为官清正谨饬,“清廉为天下巡抚第一”,自也不会将官刻《通鉴纲目续编》的书板带回老家。河南巡抚李世杰复奏宋家并无板片,说宋荦曾任江苏巡抚,该书有可能是在苏州刊刻的。接下来江苏巡抚闵鹗元受命查询,上奏该书系宋荦在江苏巡抚任内校刊,其板片存于苏州织造衙门,现已派员解送京师。问题解决了,却也留下一些疑问:对该书的刊刻时间、地点提出新的说法,书板存于苏州织造署也有些古怪。

乾隆似乎未注意到这些,其所关心的是当地有否印刷,得知每年书商都会印刷售卖,继而得知多地存在私刻书板,即下旨收缴铲改。而收缴一事首先从宫苑开始,除武英殿书库所藏之外,“宫内各处陈设十二部”“圆明园、三山、热河、盘山等处陈设三十二部”,一律收缴。《御批通鉴纲目续编》的篇幅不大,皇子与军机大臣很快完成删润改补,粘签呈览,并经过修订挖补,寄发各省督抚各一部,“令其照本抽改”,并要求他们将搜缴抽改的部数奏明。

又一场全国性的专书查缴展开了。各省督抚不敢怠慢,各种消息迅速汇聚京师:江西巡抚郝硕奏报金溪县书坊呈缴书板一副,“现在照本逐条铲改,俟改竣日复核明确,同板片一并发还该坊,听其售卖”,得到皇上肯定,命将原折钞寄各督抚阅看;浙江巡抚福崧奏报访查书肆,将《通鉴纲目续编》“照奉发改本,逐一抽换铲改,详加磨对,发还该坊售卖”;山西巡抚农起奏称发现有一种翻刻本,没有“御批”二字,“现饬令书局一律抽改,并将板片铲削抽换”;另据御史奏闻,京师和直隶也存在此类翻刻售卖之本。乾隆即行传谕:“此种翻刻书籍板片,各省均有流传,自当一体抽改铲削。著传谕各督抚饬属留心访查,将翻刻之板片书本务必全行查出,一律改正。其挖出正本、翻本书内违悖字样,毋论一二页及二三行,或数字,均著收存,汇齐送京销毁,不致外间稍有留传,使无知妄诞之徒又行钞播,方为妥善。”为防止各省经办人员乘机窃取,所有的违碍书籍必须汇送到军机处,很难想象那是一种怎样的忙乱。

而历来权臣多不怕繁琐。相关谕旨皆由军机处寄发,签署的军机大臣有时为阿桂与和珅,也有和珅一人所签。那是和大人意气风发的岁月,也是他步步紧跟、推波助澜的时候,在此一事件中也能看到其活跃的身影。 四库全书