大学室友一定是人生挚友吗

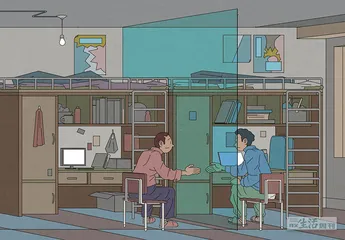

作者:驳静讲述·乐乐、田欣等 我读大学时寝室是六人间,上下铺,中间有块空地并排放了三张桌。为避免界限不明,我们当机立断丢掉它们,买回来六张小桌,还有挡板,像是办公室的小格子间,总算每个人分到独属的领地。逐渐地,每张床也都渐渐挂上床帘。但寝室夜聊每周都会发生,聊到兴起,会有人坐起身撩开帘子探出头与对铺相视大笑。摩擦当然也有,但正是在这种既独立又共处的氛围里,室友们对其他人都充分了解,家庭、成绩、脾气秉性,谁谈了男朋友还要带回来见见“娘家人”。我们甚至还按出生年月做了排名,以此为大家起了代号,寝室长就由年龄最大的室友“小一”担任。那是在“一个宿舍肯定要成为好朋友”的共识中共建出来的关系。

我读大学时寝室是六人间,上下铺,中间有块空地并排放了三张桌。为避免界限不明,我们当机立断丢掉它们,买回来六张小桌,还有挡板,像是办公室的小格子间,总算每个人分到独属的领地。逐渐地,每张床也都渐渐挂上床帘。但寝室夜聊每周都会发生,聊到兴起,会有人坐起身撩开帘子探出头与对铺相视大笑。摩擦当然也有,但正是在这种既独立又共处的氛围里,室友们对其他人都充分了解,家庭、成绩、脾气秉性,谁谈了男朋友还要带回来见见“娘家人”。我们甚至还按出生年月做了排名,以此为大家起了代号,寝室长就由年龄最大的室友“小一”担任。那是在“一个宿舍肯定要成为好朋友”的共识中共建出来的关系。

时间快进到2024年,大学在校生宿舍关系与十几年前已经大异其趣。硬件条件普遍比过去好了,比如过去没有空调现在都有了,过去六人间偏多,现在多是四人间。但室友间的关系,根据我们对访谈的近20位同学的观察,呈现出来的却是一种日渐淡薄的倾向。不仅日渐淡薄,还有可能剑拔弩张。由于保研、推优等名额限制,假如同宿舍是同专业,竞争关系在所难免。

可以这样总结当代大学生宿舍关系的普遍心态:你下楼取外卖时帮忙把我的外卖捎上来可以,但一起出去聚餐就算了;睡前一起聊个明星八卦可以,但谈心就算了。与其说是豁达,不如说是避免深入交流,这样可以有效避免触达内心,一不小心成了朋友,还要为对方提供情绪价值。这种关系,听上去还真挺省力的。室友之间的姐妹情与兄弟情,在这一代大学生里成为稀罕事物,有的同学甚至只要求“平安毕业”。

大学之所以倾向于安排不同地域的学生住一间,是有它的“教育”目的,近距离与他人相处,处理摩擦,也在摩擦中增进感情,本就是这个社会对成年人的要求。但似乎没有太多大学生在意培养这个能力。

我们访谈的大学在校生来自天南地北,文理皆有,高校排名也各有高低,但确实有一些很值得讨论的共同点。通过这些访谈,我们梳理出几种常见的关系模式,或是竞争,或是人淡如菊的搭子关系,还有一种是“亦敌亦友”。或许也可以这样理解,它们是友情元素在关系里占比的不同表达。过去我做年轻人的情绪问题时采访过心理咨询师訾非,他曾告诉我,他接访的学生当中,谈到宿舍关系中遇到困扰的比例非常高。在同学们的讲述中,我们也确实能明确感受到当代大学生对宿舍关系的困惑,对友情的渴望和欲拒还迎,就像他们面对很多深刻关系的态度一样。

以下是他们的讲述。 ——讲述人:乐乐,女,大三,厦门某高校文科生

——讲述人:乐乐,女,大三,厦门某高校文科生

我们宿舍很多事情,戏谑一点讲,就像旧社会包办婚姻,媳妇娶进门掀开盖头才知道长相,处下去才知道性格、三观,可是生米煮成熟饭,没有回转余地了。

比如说你喜欢安静还是热闹?我在做自己事情的时候,我有没有权利让别人安静?如果想外放声音,我有没有权利外放?如果我想在一个非正常时段睡觉,又没有生病这样的特殊缘由,那我有没有权利让宿舍保持安静?假如我需要熬夜,会发出一些声音,它是不是能被允许的正当的声音?没有对错对吧,可在一个宿舍里,怎么样才是一个公理?很难回答对吗?

再举个例子,关于空调。

我们宿舍分成开空调派和不开空调派,2∶2,势均力敌。夏天一开始,空调就有一点噪声,会吵到挨着空调睡的那位室友。那就有人说这个空调需要报修。

我们空调遥控器是固定放在同学G的桌上,她是不开空调派。她睡得晚,对声音的忍受也比较好。但因为G是经常在宿舍的那个人,平时生活状态比较“佛系”,不像那些要升学的人忙进忙出。之前有些维修,也是她弄的,所以提出来要维修空调的室友H,也就是宿舍最怕热的那位同学,最忙、最奔波,她打过一次电话报修但维修人员来的时候宿舍没人,之后,她就自然而然地催G去报修,挺理所当然的。

这一回G就不太情愿了,她觉得不能因为自己的时间多一点,就把这个事情又丢给她。老实讲,H是宿舍里最没有互相支持精神的那个人,需要的时候找室友寻求帮助,平时有啥好事,比如说学生会相关的事,她就自己去探索。因为H是这样一种形象,G才不太乐意。

结果呢,第四位室友,她也是开空调派嘛,她就站出来支持H,觉得那其实也是举手之劳,打个电话约个时间而已。那我就觉得你“又当又立”的,又要解决事情,自己又不出力。我是站在G这一边的,但与此同时,我从头到尾也没插嘴,我也不想因此惹得一身腥。

我怎么办呢,我就假装我耳朵上有耳机,听不见。这个维修空调的事就一直拖着。挺好笑的吧。

但是也不太有所谓,因为你心里已经把这个宿舍关系判定为没那么重要,亲近和维持的动力其实是很不足的。而且我觉得,很多事情不是说你想解决,然后积极去行动,它就一定会有好的解决方案。所以说就多忍忍吧,就像在婚姻里一样。 ——讲述人:田欣,女,大三,北京某高校文科生

——讲述人:田欣,女,大三,北京某高校文科生

我是学“新传”的,学院分流出来一个只有十几人的实验班,要学双学位课程。所以入学以来,我就一直处在高强度课业压力当中。学业实在太“卷”,总是早出晚归。所以我对宿舍的期待是,希望这是一个可以放松下来的空间。实际上呢,晚上室友们讨论的话题,经常让我感到焦虑。

让我焦虑的东西挺多。比如听到室友的作业进度比我快这样的小事。再比如室友提到某个新的实习方向,或者简历又投了哪里,而这个赛道假如我毫无涉猎,我也会焦虑。因为并不是说我能力上不如她,而是那样一种感觉:我比她少知道了一个方向,而且这个方向很可能是一条可以保底的路,那我接下来要不要试试?试的话那我明年一年又得忙多少事情?这样一想我就会陷入无尽的焦虑和恐慌。

我焦虑的主要原因是对保研没有十足把握。我们班绩点第一的同学,我觉得他就学得挺开心的,因为他认定了自己的路。我就不行了,同样一门“水课”,我得在这课上做其他事,与此同时又要想着提高这门课的绩点,就挺别扭的。我总觉得得有Plan B,如果保研失败,我不希望自己是毫无准备地跳到另一条路上。

所以我要一手抓绩点,一手抓科研,一手抓学生工作,然后还要找个机会去“卷”一下实习。潜意识里还是觉得如果能多做一点,以后可能也会有用,所以他们无论说什么,只要是我没做过的方向,就会使我焦虑。

为了避免这些焦虑,我的选择是尽量不在宿舍待着。我跟几个室友很少聊天,我们那个宿舍群里,最常见的就是“午安、晚安”,很功能性,谁说一声要睡觉了,然后大家就都不说话了。以及该谁倒垃圾了、谁想关空调……就这些。萍水相逢,日后各奔东西。

但要说同宿舍的朋友,也是有的,而且是跟我一个实验班的朱朱同学。

按道理我们竞争挺直接的。但朱朱挺愿意说,甚至会直接说某一门课GPA是多少。小组作业总是保质保量,很少拖延,与她组队我挺安心的。最主要的是,朱朱很乐观,虽然也认真做事,对结果却有种豁达,给我的感觉是认真做了就可以,不会硬“卷”。她不焦虑,跟她交流,我的情绪也能缓解。

所以我跟她关系还不错。

有时候我会庆幸朱朱跟我一个宿舍。每次期末考完试,回到宿舍,第一需求是跟朱朱聊天,吐槽说这考试很恶心,或者说自己背了多少,或者感觉要挂了什么的。而且因为我跟她都要学数学,而且要学两年,天然地亲近很多,经常大晚上一起哀号,“为什么要学数学”。关系因此变得亲近,有种同病相怜的感觉,也挺像战友。

不过,有时候我还是忍不住要掂量掂量,不敢把所有事告诉朱朱,因为毕竟还是有竞争关系。 ——讲述人:何宙,男,大四,北京某高校文科生

——讲述人:何宙,男,大四,北京某高校文科生

我是今年从一所“211”大学毕业。我们班上40多位同学,只有我们四个男生,正好分到一个宿舍,四个人因此经常一起组队做小组作业。

大二一开学,我就决心要保研。大一还因为感兴趣,能为了一本书的读书报告而特地找到英文原作,逐句对照阅读。这种课老师给同学们的分差非常小,性价比低,后来就不会再做了。性价比高的是诸如“创新创业大赛”这种,我不喜欢但能为保研加分的项目。这个比赛,是互联网创业最热门时兴起的,现在互联网泡沫破灭,项目几乎不可能孵化,项目计划书包含融资计划与股权分配等内容,这些给我的感觉就像是“过家家”。一切痛苦且荒谬,但为了保研加分,我也咬咬牙与队友坚持做完了。

除此之外,我开始有意识地不与室友组队,原因很简单,除了A同学也打算保研(但成绩不如我),B和C同学都没那么在乎学习成绩,做小组作业时,总是我付出最多。我就是那个负重的驴,其余同学都在“坐轿子”。第一次宣布要与其他同学组队时,A同学挺不高兴,但很快也开始效仿我这个策略。就这样,原本经常组队的宿舍从此分离,我们室友群从此也沉寂了。

努力没白费,我的综合排名在大二这一年突飞猛进,排到了年级第四。那时候需要大家在共享文档里填写该学年参与过的项目。我填了好几行,一雪大一之耻,那时我没有任何加分内容可填,而排第一第二的同学一口气能填出来好几行。那几分钟,我注意到,好几位同学的光标停留在了我那些加分项目单元格上。

大三,我感觉自己已经进入核心圈。游戏里有个名词叫“守塔”,守塔很难。当时有个传言,大一、大二、大三的权重分别占25%、30%、45%,所以大三有被翻盘的可能。为了大三不颗粒无收,我的发条越拧越紧,同时参加了两个项目,有时候在床上做方案做到凌晨四五点,看到天开始亮的时候觉得自己实在太惨了。

但这两个项目都没拿到奖,对我的打击非常大。我明显感觉到需要调整一下策略,应该把精力放到课业成绩上。于是我优化了课程作业的组队策略。班上前三名都是女生,我开始积极地和她们组队。她们觉得我还挺靠谱,也对断层式地拉开与后几名的差距表示认同。除此之外,上一届保研名单下来后,我还发现有一个类别没有人报,白白浪费了两个名额,而成绩好的又挤在某个类别里“卷”,这在策略上是很失败的。为了避免重蹈覆辙,与前几名保持良好关系是有战略意义的——大家可以比较安心地讨论保研时选择的赛道。

有时我会想,我终于成了“自己最讨厌的那种人”。可一想到熬过的夜,又觉得没道理不去想这些办法。但这些确实让室友A同学倍感压力。最后一年,出于焦虑,A同学做了一件挺让人意外的事。概括地讲是为了一个非常小的分值,挑战保研规则,还闹到了学院。这件事也将室友B置于不仁不义,以至于全班同学都误会了他,都因此对B同学打了低分。B同学是班长,其实这个分值也会进入保研体系。最后,宿舍里是我与A同学成功保了研,但也是我们二人关系最僵。虽然B同学表现得挺大度,但我没办法欣赏A同学这种行为。毕业了,因为这个冲突,最后也没人张罗吃顿散伙饭。假如四个室友成绩包揽前四,那其实也没什么竞争

——讲述人:程成,男,大四,湖南某高校工科生

我们宿舍是四人间,上床下桌。有阳台,有独立的卫生间。四个人都是同班同学,都偏北方。有意思的是,我们四个都不是独生子女。

男生宿舍经常出现卫生状况,我们宿舍一直维持得不错。每次都是我发现宿舍有点脏乱了,会挑头说:“哎,我们今晚稍微早点回来,大家一起打扫一下卫生。”大家基本上都很配合,我会给大家基本分工,与此同时,我自己会多做一点。大三有段时间我搬出去住了,等我回去的时候发现,宿舍卫生环境就没那么好了,特别是洗手台这些公共区域的卫生。我当时有一点生气,但也没说出来,甚至还觉得“这个宿舍还是不能离开我”,哈哈。

我是入学前就将目标定为保研。我对室友的期待很简单,就是学习伙伴。高中时经常去找老师与同学讨论问题,听说大学室友有各式各样的可能性,没想到运气很好,一群室友都很勤奋。大学四年,假如是四人小组的作业,我们宿舍默认就是一起组队,谁来当队长、谁的名字排前面,他们并不在意。我算是其中最有领导力的,是宿舍长,也是班里团支书,大部分时间就是我带队。

虽然也有竞争,但我们四人几乎包揽专业前四名。当然,我们学院人数比较多,光是我们专业就有200多个人,整个学院保研名额多达60多人。差个一名两名,差距并不大。我取得的成绩其实也得益于室友们的帮助,大家一起自习,一起讨论问题。满分5分,我给我们宿舍打4.8分——0.2分扣在没有一起出去旅游过。一块小地毯

——讲述人:徐恒,男,大二,四川省某高校工科生

川大宿舍通常是三室一厅,一个大寝室分为三个小寝室,每个小寝室4个人。我们大寝12个人基本状态是“相敬如宾”,但我是觉得假如小矛盾不解决,很可能会演变为大矛盾。

我在自己椅子下面铺了块小地毯,营造出来一方小天地,也通常会光脚踩在上面。但我床铺同侧的室友,似乎没有意识到这块地毯的边界作用,经常把垃圾桶放到地毯上。我跟他说过十几次,收效甚微。

那天回到宿舍,我看到室友故技重施,非常激动,在微信上跟对方激烈对峙了10分钟,可室友油盐不进。我就跟他说:你回来过来,我要跟你当面谈。最后怎么解决的呢,就像两国元首会晤一样,我们各自准备了发言稿,做自我批评。我还请另两位室友当调解人。那场调解会以我的自我批评开场,然后表达了求团结的意愿。两位调解人也挺客观地对双方都提出了批评。

那位同学或许也是被这种正式性打动,跟我比较正式地道了个歉,二人握手言和。在我看来,我们的矛盾非常需要以一个正式的契约解决,其实效果也很好,这个事之后再也没发生过。然后也不会说平时交流有什么膈应。

虽然在一个四人小寝为地毯和垃圾桶这么个小事,搞了这么一大出戏,但“小题大做”显然起到了非常直观的作用。“同一个宿舍的同学,生活也可以是平行线”

——讲述人:小梦,女,大四,上海某高校文科生

我们宿舍虽然都是中文系的,但因为系里课程设置很自由,大家都是选修各自的课。我们宿舍四个人,一开始大家心知肚明,都是打算要保研的,但在宿舍里几乎没人会互相询问。其中两位应该是读到大二就知道自己不合适了,最后是我跟另一位同学成功保研。我们保研的比例约为30%,但是比我大两届还只有120人,而我们下一届人数更多,但比例一直没变。

所以你说我们竞争激不激烈,大家比较体面,没人搞小动作,但心里肯定为自己多番打算,做很周全的筹备。

平常也会有人来问我,想去哪个方向、选哪个导师、现在排名怎么样。但我从头到尾没跟任何一个同学讲过。但就像打仗,敌情是不能不了解的,大家都通过各种方法摸底。比如哪个同学在某门课上写了出彩的论文,老师会把文章发到系里的公众号上,这篇文章就是这位同学兴趣的指征。比如哪个同学在参加学校某个项目,那么项目方向肯定也与他保研的方向有关。再比如,每学期都会公布每个同学训练论文的大表格,某个同学假如一直在同一个方向打转,那当然也是种征兆。

保研面试那天,大家坐下来闲谈,就有同学问我选哪个朝代,我就告诉她“元朝”(意思是选“元朝”为硕士研究方向),我告诉她是因为,我知道她选的是另一个朝代,我还知道她知道我想跟哪个导师。我跟这个同学很少交流,但她对我的了解,就像我对她的了解一样多。

我从大二开始,就有意识地为读研寻找合适的导师。比如给老师发邮件,提到课堂上提到的内容,问老师假如以这个为题写结课论文如何,也会表达多崇拜老师。这是比较自然的与导师套近乎的话术,老师对此也司空见惯,知道这可能是未来想选他做导师的同学,他会短短地回复你两句。但这类结课论文,无非就是得90分或80分的区别,不能指望这件事就撬开了和导师之间的关系。

有的课程还有10%~20%的分数是看课堂表现,线下上课是看谁举手快给谁机会回答。有一回讨论,我因为抢到了最后一个回答机会,被对面的同学赠送了一个嫉妒的眼神,这个眼神我印象深刻。

到了大三,辅导员会将大家拉到一个群里,并公布专业方向与保研名额,同时也会顺便在群里问说,大家想报哪个方向,可以在群里讨论。不出意外,无人吭声——除非对成绩有绝对自信的同学,出于策略考虑,会愿意将方向公布。所以整体而言,我们宿舍没有因为保研搞得剑拔弩张,但确实,也没有成为什么朋友。没有成为朋友,跟保研竞争其实没太大关系。

我高中也住校,宿舍关系很融洽,升年级的时候会稍微有调整,但很快就能熟起来,有时候本来班里一个不太合眼缘的同学,成为室友后,会发现原来她身上很可爱的一些方面。所以我以前就觉得室友就是这样的关系,会夜聊,会变成非常好的朋友。

但一进大学,我就发现了,我跟室友们聊不到一块去。比如社团招新。有的同学高中就参加过很多社团,到大学就不太想去了,有的同学高中时学校禁止社团,来了大学就跃跃欲试。再聊到当初为什么会选这所学校,分歧就更大了。

有的同学是因为考砸了,本来要去北大的,这四年的目标就变成了“考回北大”;有人是外省考到上海并且想留在上海的,那以后读研读博都不会考虑上海以外的学校;也有随遇而安的,她对未来的规划是回老家考公务员或者随便进一个有编制的单位“都行”。因为大家来到这里之前的轨迹很不一样,那么对未来的规划也很不一样,这些不一样,阻碍了交流。

并不是说,一位同学毕业后打算回老家,我就没有必要跟他经营或维系一个友谊,不是这样的。而是,比如有的同学,大城市里从小卷到大,我们学校的中文系是他规划里严丝合缝的一环,他肯定是要一路读到博士成为教授,也就是说要当精英的;而有的同学是小地方来的,比较淡然,可能是因为发挥得很好来了这所好学校,他们家可能还不止他一个小孩子,而我们这所名校,对他未来的人生规划大概也不会产生很大的影响。这样两种人交流,前者会散发出一种优越感,可能会让后者自卑,可能还会想,为什么你的视野不能再开阔一点。

我举例的这两个人都不是我本人,但确实是我在大学四年里观察到的交流障碍。

我们中文系的宿舍安排,都是一位上海本地同学,加三位其他省份的同学。学校的本意可能是为了增进不同地域文化间的交流。但我的感觉是,差距有点太大了。

大城市的孩子会觉得,我辛辛苦苦“卷”到了一个好地方,接下来要“卷”到一个更好的地方去,这样一种人生路径才合理。我们还会“身边即世界”地认为,因为大家都“卷”,放一个不“卷”的人进来,我们就不理解,为什么来都来了,你不能努努力。这样两种观念的同学在一起聊天,双方都能感觉到对方的不认同,氛围就会怪怪的。

所以我会倾向于认为,这样两种同学原本是两条平行线,来到一所大学,在同一个宿舍生活四年,也不代表他们会有同样的起点,未来依然是平行线,然后按照原有的方向往前走下去。

我感觉,还是把相似的同学分在一个寝室,收益会更加大一些。一个宿舍,势均力敌,人生规划的大方向一致,会产生一些有益的讨论,契合的聪明人聚在一起,可能会有更伟大的学术成就。我觉得大学应该给我们这样的成长机会,经验上、精神上的成长,但我因为没有分配到谈得来的室友,在这方面的成长上其实是缺失的。我就提这么一个让大家都更好的想法——但我知道,有的人可能也不怎么想更好。

(应采访对象要求,文中均为化名,部分院校专业等信息做了模糊处理;实习记者侯翔宇、胡美嬉、叶紫欣对本文亦有贡献) 大学生室友