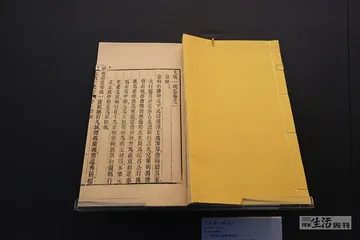

《大清一统志》

作者:卜键 一统志者,如《大元大一统志》《大明一统志》,皆为朝廷组织编撰的国家地理总志,内容宏富,弥足珍贵。康熙帝在敉平三藩之乱、驱逐罗刹匪帮之后,即命勘测山川地形,同时纂修《大清一统志》,体例上基本仿照《大明一统志》。而因工程量浩大,绘制地图、收集数据均旷日持久,经历30多年,至康熙驾崩尚未完竣。雍正朝接办此书,可能是重视程度不够,也是只留下一堆的文稿。乾隆继位后,关注文化项目,又经过八年才得以成书。因该志的下限截止于康熙末年,史称康熙《大清一统志》,也有时人标称“乾隆旧志”,当然不无讨喜之意。

一统志者,如《大元大一统志》《大明一统志》,皆为朝廷组织编撰的国家地理总志,内容宏富,弥足珍贵。康熙帝在敉平三藩之乱、驱逐罗刹匪帮之后,即命勘测山川地形,同时纂修《大清一统志》,体例上基本仿照《大明一统志》。而因工程量浩大,绘制地图、收集数据均旷日持久,经历30多年,至康熙驾崩尚未完竣。雍正朝接办此书,可能是重视程度不够,也是只留下一堆的文稿。乾隆继位后,关注文化项目,又经过八年才得以成书。因该志的下限截止于康熙末年,史称康熙《大清一统志》,也有时人标称“乾隆旧志”,当然不无讨喜之意。乾隆岂不知此书主要为前朝之力,加上又过了数十年,国家版图发生了很大变化,雍正三年收服青海,五年平定西藏阿尔布巴之乱,乾隆十五年设驻藏办事大臣,二十年平定准噶尔,二十二年镇压阿睦尔撒纳叛乱,二十四年收复南疆,而各政区、赋税、人口等也出现不同程度的变化,遂命续修《大清一统志》。时在乾隆二十九年(1764)十一月,御史曹学闵以“近年来平定准噶尔及回部,拓地二万余里,实为振古未有之丰功”,奏请续修《大清一统志》,“查照体例,将西域新疆敬谨增入”。军机大臣奉旨议奏,提出可以续增,但不必全书重修,否则数十年就重新来一遍,将不胜其烦。乾隆帝不以为然,指出前志在体例和记述上的一些失误,认为其他考稽失实与挂漏冗沓者,谅亦在所难免,必须重加纂辑,以成全书,并表示可以《西域图志》《同文志》诸书为蓝本,采撮排撰,“随缮随进,候朕裁定”。军机大臣只得再次详议,提出等《平定准噶尔方略》及《西域图志》《同文志》各书告成后,查照凡例,再详加考订厘正,缮写进呈,得到批准。可知皇家所编官书也是先后有序,如一个连环套,《大清一统志》只能排在后面,设立四库馆时仍未开办。

乾隆四十二年(1777)春,“未竣书”事宜提上日程,《大清一统志》被分派给军机大臣袁守侗与和珅。袁守侗出身举人,以内阁中书入直军机处,谦谨明练,颇受重用,时任户部尚书,而和珅为政坛新星、户部右侍郎。二人很快组建了一个18人的纂修班子,以副都御史申甫为总纂,纂校有宗人府主事姚梁、内阁侍读许祖京、翰林院修撰陈初哲、编修宋铣等人,订立章程,正式开办。两年后,袁守侗出任东河总督,有旨添派曹文埴阅办《大清一统志》。文埴为二十五年庚辰科传胪,南书房翰林,时任左副都御史,推测是和珅挑选的一个帮手。

四十七年(1782)正月三十日,乾隆传谕:

昨阅进呈《一统志》内,国朝松江府人物只载王顼龄、王鸿绪诸人,而不载张照。其意或因张照从前办理贵州苗疆,曾经获罪,又其狱中所题白云亭诗,语意感愤,经朕明降谕旨,宣示中外,因而此次纂办《一统志》,竟将伊姓氏里居概从删削,殊属非是。张照不知朕办理其案之公衷,而反挟私怨怅,诚非大臣公忠体国、精白一心之道。然其文采风流,实不愧其乡贤董其昌,即董其昌亦岂纯全之正人君子哉!使竟不登志乘,传示艺林,致一代文人学士,不数十年竟归泯没,可乎!况从前张照之获罪,因疑为鄂尔泰倾陷,其狱中怨愤之词,亦大都指摘鄂尔泰者居多。盖鄂尔泰欲致伊于死地,朕若听信其言,张照岂获生全?彼盖不知朕非信谗之主,而鄂尔泰又岂能谗张照之人?即如朕初政时,户部尚书缺出,果毅亲王保荐右侍郎托时,朕以海望乃左侍郎,资俸既深,皇考眷注亦优,特予擢用。夫鄂尔泰之力,必不能过于果亲王。果亲王尚不能荐用一尚书,岂鄂尔泰能构一尚书致死耶?嗣念张照究系可用之材,因出之囹圄,不数年间由内阁学士洊擢刑部尚书,供奉内廷,是朕之待张照,终始成全,原不以一眚之微,终使摈弃,可谓极儒臣之荣遇。即将来国史中亦当令载笔之臣,将伊事迹详晰编入,何此时纂办《统志》转佚其名耶?总之,张照虽不得谓醇儒,而其资学明敏,书法精工,实为海内所共推重,瑕瑜不掩,公论自在。所有此次进呈之《一统志》,即将张照官秩、出处、事迹一并载入。其各省志书或有似此者,纂修诸臣皆宜查明,奏闻补入。 (《纂修四库全书档案》八四四,论内阁此次进呈《一统志》即将张照官秩出处事迹一并载入)

说张照,也说自个儿;给张照一个进入志书的机会,也借此给自个大肆涂脂抹粉。乾隆帝可谓心思细密,而馆臣接旨后自会遵照办理。

老袁赴外任后,主持编纂事务者为和珅,此为其快速上升时期,晋御前大臣,迁户部尚书,也不断作为钦差大臣往外省查办案件,对该书的编纂仍然很上心。侍卫阿弥达奉命前往黄河之源祭祀,自西宁赶到星宿海,行程约2800里,并于次日望祭玛沁山,虽未能顺河履勘,也有不少真切认知。待其回京,和珅细加询问了解,又请精通蒙藏文字的内阁学士巴忠译出相关地名,进而与《皇舆全图》《河源纪略》一一核对,交纪昀等对译音讹错之处一并改正。和珅还说《方舆纪要》误指太子河乃古衍水,“将旧《一统志》《方舆纪要》粘贴黄签,恭呈御览”,显示纂办之认真,也是显摆自己的学术能力。

续修《大清一统志》,原定360卷,限乾隆四十八年十二月完竣,而因陆续奉旨增添,最后达到500卷的规模。四十九年七月,和珅奏报已有368卷进呈御览,未进的尚有60卷,可知当年无法完成。据王大文的研究,该书成于五十年(1785)岁末,较为可信;其也引据一些内证,说明此后仍有续补之处,也是此类官书常见之事,是纂修人员认真负责的体现。

《大清一统志》是一部大书,《四库全书总目》评价颇高,将之与前代同类典籍相比,亦与前代的国家疆域相比较,赞曰:

昔唐分天下为十道,陇右道本居第六,李吉甫《元和郡县志》乃退列为第十,以其地已陷没吐蕃故也。宋之疆域最狭,欧阳忞《舆地广记》其于所不能有者,别立化外州之名,已为巧饰。至祝穆《方舆胜览》,则并淮北亦不及一字矣。盖衰弱之朝,土宇日蹙,故记载不得不日减;圣明之世,昄章日扩,故编摩亦不得不日增。今志距诏修旧志之时仅数十载,而职方所隶已非旧志所能该。威德遐宣,响从景附,兹其明验矣。虞舜益地之图,仅区九州为十二,亦何足与昭代比隆哉!

可谓豪情满满,洋溢着大清盛世的文化自信。 四库全书