公园,和沉默的母亲

作者:三联生活周刊文·贾行家 哈尔滨儿童公园距离我从出生到14岁的家405米,步行需要6分钟,这是导航软件告诉我的,在几乎每天都去那里的时候,我对这类数字毫无兴趣。现在,它们距离我1241公里,驾车需要13小时9分钟,另一部分成本是:过路费517元、汽油费893元。我找不到付出这些成本的理由。

哈尔滨儿童公园距离我从出生到14岁的家405米,步行需要6分钟,这是导航软件告诉我的,在几乎每天都去那里的时候,我对这类数字毫无兴趣。现在,它们距离我1241公里,驾车需要13小时9分钟,另一部分成本是:过路费517元、汽油费893元。我找不到付出这些成本的理由。

按纪录片的说法,1956年,哈尔滨市委市政府决定送给全市儿童一份礼物——一列小火车。他们在中心城区南岗的一座公园,沿外墙和河沟的曲线,铺设了一圈铁轨,仿照北京站的外观建了座小楼,作为出发点和终点;在公园后门处修建了一座同样微缩的防洪纪念塔,作为经过点。公园不大,但是后部已经人迹罕至了。小火车的车厢像露天游览的花车,从司机到乘务员都是从附近小学选出来的少先队干部,我小学班上的班长在五年级做了一年列车长,我翻出家里的相册,发现我母亲也做过。

这在当时的全国是件新鲜事。如此巨大的玩具,意味着一种不再流行的浪漫,那时即将流行另一种浪漫。我父亲从1964年秋天踏出哈尔滨火车站的一刻,就被这座关外大城弄得头晕目眩,站前广场对面是一条宽阔的上坡路,上面跑着全世界的汽车和电车,两边都是画片上的洋房,让他无法设想人在里面如何过活。我母亲的童年就在那些木栅栏和黄砖墙的俄罗斯房子里度过,那里被称为“苏联房”,属于铁路职工宿舍。她和我读的小学是更早的苏俄建筑,从高处看,像一架倒扣的手风琴,每个入口都有雕花廊柱,后面连着一道道曲尺形的走廊,孩子从转角的台阶跳上跳下。那附近的建筑都带有一层巨大的地下室,没人知道在战后被封死的暗道通往何处。那时候她的老师是在冬天穿裘皮大衣、围手笼的富家小姐,中午从秋林公司买面包、红肠,就着红茶当午饭。这些老师都会一两种外国话,居然还有德国话,她们教她唱的歌,词句都昂扬杀伐,曲子则无论大小调都带一种俄国人的低回情感,手风琴本来就是让人惆怅的乐器,发出来的尽是追忆的声响。

我父亲在火车上想象的大城市本来是等比例放大的县城,如今他发现自己正置身于莫斯科,而且江畔公园居然就叫斯大林公园——至今仍是。他在不久前还要为挨饿分神,现在居然要学习怎样建造这样的公路大桥或者大学主楼这样的庞然大物。半年后,他听说离学校不远有个公园,里面有条仅仅为取乐而建的铁路,经历了沉重的文化震撼。八年后,他在给我母亲的信中写道:“一个成长得像你这样幸福的人,是理解不了我的童年的。”

那时候和房子连在一起的动词是“分”。在一所小学合并之后,他们奇迹般地分到了半间教室,中间砌一道墙,门开在背街的一面。很快,这里形成了一片大杂院,小学的轮廓彻底融化于对生活的想象之中,家家都接出半间偏厦子当作厨房,搭了煤棚子和栅栏,垒了鸡窝。我们去公厕、去挑水、去供销社打酱油走的那几条岔路,像是积水流淌而成的,既富韵律又合自然的所有权,每户门前都有块刚够一个人转身生煤炉子的地方。边界的主动或被动,取决于安家早晚。

那条街本来叫奋斗路,后来为了开发旅游,改名果戈里大街,这个设想有点儿费解,多奇怪的游客会仅仅为这名字而来?半年前,我终于见到了这样奇怪的游客。很多年前的俄语作家说,他们不喜欢列宁格勒、斯大林格勒的名字,他们没有等到名字改回的一刻。然而,从一个方向来说,生在这个名字下的人该怎么办?他们只能从抹除情感的世界里尝试打捞情感,乃至连抹除的痕迹也一并珍藏起来。

比如说,当这条果戈里大街的确有些像东欧城市的时候,名字却叫“奋斗路”。马路中间也真有可以用的有轨电车,雪后,铁轨成了雪亮的白之中的两道雪亮的黑。电车速度不快,上坡时,人可以随时跳上跳下。一代代的孩子把钉子放在铁轨上,车开过去,留下一把把的小刀。这铁轨大概20里长,我姥爷进城的头一份生计是在电车上卖票。线路顺着奋斗路向北,经过我的小学、秋林商场,上到坡顶,绕过制高点的大转盘的那座木头教堂(我父母还不相识时,分别目睹了它在一个昼夜间被拆除),穿过首饰匣子一样秀气的火车站(也被拆掉了),从地段街进到道里的富人区洋房(都被拆掉了),隔一站是公园,隔一站是银行大楼和宅邸,叮叮当当地走到江畔站住脚,再用另一侧的车头往回开。一代代孩子,如果跑得太久、太远,在夜里走丢了,可以像我大舅那样,顺着铁轨摸回家。他还能活着回来固然好,回不来,好像也没多大关系。 从我家到儿童公园的一路上,临街也曾经都是各不相同的洋楼,有些应当不属于折中主义,而是在几千里外拥有经典的原型,它们被流亡至此的阔人或建筑师本人,怀着某种哀伤重建,那些洋楼的一层,开着人民邮政、人民银行、人民医院、人民药店。药店橱窗里挂着架巨大的玳瑁,海龟的眼眶是空的,积满灰尘。而那座公园,我唯一关心的地方,不知为什么不叫人民公园,叫儿童公园。

从我家到儿童公园的一路上,临街也曾经都是各不相同的洋楼,有些应当不属于折中主义,而是在几千里外拥有经典的原型,它们被流亡至此的阔人或建筑师本人,怀着某种哀伤重建,那些洋楼的一层,开着人民邮政、人民银行、人民医院、人民药店。药店橱窗里挂着架巨大的玳瑁,海龟的眼眶是空的,积满灰尘。而那座公园,我唯一关心的地方,不知为什么不叫人民公园,叫儿童公园。

我喜欢公园的一切都已经被用旧了。城里没什么古迹,也没什么时间刻度,一个强有力的起点,也在宣告从前的一切近乎毫无意义,只有新的大学、医院、机关大院和宿舍。其余地方,比如一排高大的榆树,一栋看起来还坚固、我同学家里还住着半间的洋楼,或者一段用方条石铺的路,以及路中间的电车,都可能在倏忽间消失,新建筑不紧不慢,在所有阶段里都奇丑无比,说明着尊严无足轻重。对那些旧日景象的消失,我们会闭口不提,能谈论的事正在越变越少。

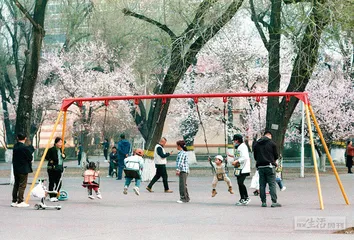

只有这座儿童公园,好像连名字都没认真起过的公园,成了勉强托付记忆的地方。我喜欢它被围墙圈住之后,似乎足以抵挡外面的事。那个木架子搭起来的镂空花房,居然打我母亲像我一样大时就如此,而年年岁岁花相似。我喜欢那道围墙到处都有破损,随便找个豁口就能翻进去,省掉五分门票钱,让你觉得自己是白白享用了一根咖啡冰棍,卖冰棍的人从冒着凉气的暖瓶里拿出冰棍来时,当然知道我是怎样进来的。

儿童公园的假山前有道月亮门,40年前,有个人在这里摆一张桌子,支一把阳伞,给人照相。40年来,也不知是不是当初那人。那时,一个女人推着两个孩子,托他在模仿北京火车站盖的小楼前拍张照,是常有的事儿。当这些倒影从彼时向将来荡漾,在某个遥远的窗台上,被她从影集里认出时,世界只不过变得更加简陋。

一代代的孩子把月亮门石狮子的头和背磨成了锃亮的黑铁,在他们两三岁前,比如照片里正坐在婴儿车里的我,都会挣扎着要爬上去骑上一骑,过了某个年纪,比如7岁,便再也提不起兴致了。这两只狮子是什么时候消失的呢?我们为什么对记忆如此冷酷。

照相的那人有块展板,不知道她是被上头的哪一张吸引,想照张一样的。这相片是黑白的,压进掌心,沉甸甸的,不由得想握一下,边缘微微翘起花边。可能当年全国只有那么一种婴儿车,是个安着小轱辘的竹篮子,一点儿不难看,能面对面坐下两个孩子。那时的东西几乎都只有一种样子,装冰棍的竹套暖水壶也都一样,里面是三种冰棍,奶油的、小豆的和咖啡的,按受我们喜爱的程度,依次是咖啡的、小豆的、奶油的,最没意思的奶油的,最贵,逐渐从七分涨到一毛,一个奢侈品的价格。

我在车里眯缝着眼,被阳光搞得气急败坏,像是怪罪她为什么不拿照相的钱给我买瓶橘子汽水或者两根冰棍。她在照片里的笑容是那时人共有的表情,来自对他们不愿意怀疑的事的坚信。也像是在宽慰未来,在歌曲里,未来被形容为所有人都会出席的欢聚,在银发之下,每个人依然保有年轻的面容,情感和记忆依旧新鲜,可以用来逐一检点幻想中的一切是如何实现的,而且无以缺席。当市场能为他们提供两种牌子和型号供挑选时,他们去彼此家里做客,讨论和决定很久,商量出一个次序,也暗暗猜度对方到底是从哪儿搞来的自行车票和电视票。

真实的情况是没人知道自己能否幸存。

我至今不知道,当年拍这么张两寸照片要多少钱?我们每年都在公园里照好几回相。那时候很少有人像她,总为这类事儿花钱。她没有首饰,却留下了一大堆“傻瓜相机”,最贵的两个一直装在包装盒里,始终没有拿出来用过,她也不知道该如何使用。她有种不易察觉的浪漫,似乎是从儿童公园的小火车开始的。她为回忆做了太多的事,仿佛自己从来没有生活于此时此刻,仿佛自己注定是悲剧中人,要一直为退场姿态思虑,猜测着那些听不到的(其实不存在)的喝彩,或者有人正等着和她一起为近在咫尺的乡愁举杯。

我们共同选择了用这个平常的公园的记忆埋葬一切。那时,她扎着大蝴蝶结,站在儿童公园的小火车上照了一张相。在最后几十天里,她要我推着她,从她童年的房屋旧址开始(她只能指出大概地方),再次来到这座公园,她在8岁那年在这里贪玩秋千,丢了一个从秋林商店买来的面包,为之遗憾了好久……

在公园摄影师即将按下快门的那一刻,我忽然从婴儿车里站了起来,那也许是我平生第一次站起来,冲着车外的世界咿咿呀呀地大声哭喊,直到嗓音嘶哑,眉头通红,没人知道我要干什么。某一年开始,墙外的树被统统砍掉,世界在我眼中变得毫无意义,至今,那种只能用仇恨解读的力量依旧让我惊讶。 哈尔滨人民公园