“死亡是他唯一无法书写的”

作者:孙若茜 “我的父亲还不到6岁时,曾是一支足球队的守门员,他自认为踢得还不错,算是超出一般人吧,所以颇为自豪。两年后,他看了一次日食,没有找到合适的玻璃片,造成了左眼中心永久性的视觉缺陷。他曾站在外公的家里看门外一群人抬着一个男人的尸体走了过去,后面跟着这个男人的妻子,一只手抱着一个孩子,另一只手拿着丈夫的头颅。他朝果冻里吐口水,又用自己的鞋子吃油炸香蕉,为了让他的众多兄弟姐妹不要再偷他的食物。少年时期,在玛格达莱纳河上游乘船前往寄宿学校的旅途中,他体会到了凄凉的孤独感。在巴黎逗留期间,有一次他拜访一位女士时千方百计耗时间,希望拖到他们留他吃完饭,因为他当时身无分文,已经好几天都没有吃饭了。结果失败了,他只好出门后翻了她家的垃圾桶,从里面找了些东西吃。”

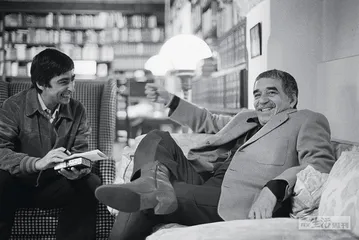

“我的父亲还不到6岁时,曾是一支足球队的守门员,他自认为踢得还不错,算是超出一般人吧,所以颇为自豪。两年后,他看了一次日食,没有找到合适的玻璃片,造成了左眼中心永久性的视觉缺陷。他曾站在外公的家里看门外一群人抬着一个男人的尸体走了过去,后面跟着这个男人的妻子,一只手抱着一个孩子,另一只手拿着丈夫的头颅。他朝果冻里吐口水,又用自己的鞋子吃油炸香蕉,为了让他的众多兄弟姐妹不要再偷他的食物。少年时期,在玛格达莱纳河上游乘船前往寄宿学校的旅途中,他体会到了凄凉的孤独感。在巴黎逗留期间,有一次他拜访一位女士时千方百计耗时间,希望拖到他们留他吃完饭,因为他当时身无分文,已经好几天都没有吃饭了。结果失败了,他只好出门后翻了她家的垃圾桶,从里面找了些东西吃。”这段话出自一本叫《一次告别》的书,作者叫罗德里戈·加西亚·巴尔恰,是作家加西亚·马尔克斯的长子,一位导演、编剧。10年前,2014年4月17日,马尔克斯在位于墨西哥城的家中去世。他的书记录了父亲在生命的最后三周与这个世界的相处。我所摘录的是跳脱了书中叙述时间主线的一段——在第16小节,他“忐忑”地回顾了父亲的一生。和以往读到的那些对马尔克斯的生平概述不同,在罗德里戈·加西亚·巴尔恰的笔下,父亲的一生并非由一部部作品和一个个成就堆建——他没有提到《百年孤独》,也没有提到诺奖——就好像组成他一生的仅仅是那一些跳跃的瞬间。

比如他写到1966年墨西哥城的一天下午,他的父亲跑到楼上的房间,当时他的母亲正坐在床上读书,他对她说,他刚刚写下了奥雷里亚诺·布恩迪亚上校的死亡。“‘我杀死了上校。’他对她说,无比伤心。她知道这对他意味着什么,两人静静地守着这个悲伤的消息,无言对坐。”他还写到父亲出名后与亲戚疏离,失去记忆,随后无法再写作。最终,在晚年时他才重读了自己的作品,看上去就好像是第一次读它们,“‘这都是从哪儿来的乱七八糟的玩意儿?’有一次他问我。他读到最后,终于通过封面认出那些是他最为熟悉的书,但仍然没怎么理解其中的内容。有时,当他合上书时,惊讶地在扉页上看到了自己的画像,于是又重新打开书,试着再读一遍”。

马尔克斯曾经说,每个人都有三种生命:公众面前的、私下的、秘密的。对于罗德里戈·加西亚·巴尔恰来说,名望和天赋又使得父亲变成了“好几个人”,他总是试着将这“好几个人”合为唯一,并在这个艰难的过程中“在各种情感之间前前后后地弹来撞去”。由这复杂的情感之中,在作家去世10年后,我们也再次认识了一位马尔克斯。 三联生活周刊:你在《一次告别》中用很短的篇幅回顾了父亲的一生,它和我曾经看到的那些对你父亲生平的概述很不一样。我很想知道,对于把父亲一生中的哪些瞬间写进去,而把哪些时刻忽略,你是如何做出选择的?

三联生活周刊:你在《一次告别》中用很短的篇幅回顾了父亲的一生,它和我曾经看到的那些对你父亲生平的概述很不一样。我很想知道,对于把父亲一生中的哪些瞬间写进去,而把哪些时刻忽略,你是如何做出选择的?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:我写下的是那些属于我自己的情感体验。我尝试回忆并聚焦于他生命的最后三周的那些日子。我希望《一次告别》这本书以简短的形式呈现,只写我的感受和观察。我不想以任何空泛冗长的方式,将它写成我与他的生活的细致记录。我希望所有内容都围绕具体的印象和感受展开。

至于片段的选择,有些故事或是我亲眼所见,或是我从他或熟人那里听说的,有些可能是在脑海中已经走样了的记忆,甚至有的记忆可能与事实不同。但无论如何,这些记忆都是我当时的感受,我所写的一切都与那几周紧密相连。最终,这本书的篇幅与叙事节奏也相当紧凑。

三联生活周刊:书中你提到一位女性朋友在邮件中提醒,你的父亲和他笔下的人物——《百年孤独》中的乌尔苏拉一样,都是在圣星期四去世的,并且,在他们去世前后,都有晕头转向的鸟撞向墙壁,落在地上死掉。你当时迫不及待地想把这些惊人的巧合讲给别人听。此前,读者们都听说过一些马尔克斯童年时的魔幻时刻,比如他见到外婆和鬼魂说话之类。在你的生活中,类似前面提到的这种充满魔幻色彩的巧合、时刻也是时常出现的吗?有一个说法称马尔克斯是世界上最“迷信”的作家之一,你觉得你父亲的写作与他的“迷信”之间是一种怎样的关系?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:我不知道这是魔法还是巧合,或者是别的什么。我觉得这些东西无法解释,只能如实描述出来。当时我迫不及待地想和其他人讲述这件事,然而试图解释或理解它背后的原因是愚蠢的。但这的确是一个令人震惊的,或者说难以置信的巧合。

我父亲很迷信。他曾经说过——我想他是引用别人的话:“如果你不惧怕上帝,那就惧怕迷信吧。”他相当迷信,但我倒没有继承他的迷信。正如他曾经多次描述过的那样,他是在阿拉卡塔卡镇长大的,在外祖父母、姑祖母甚至更年长的人的陪伴之下成长。那里的老一辈人相信鬼魂、预兆、迷信和厄运。所以,是的,他自然也很迷信。但我想,他的写作也因而从中受益,因为他没有宗教信仰。他还相信命运,他不止一次地说过,他的成功、他的著作、他的名声,一切都不是他努力取得的,而是自然发生在他身上的。我想这也是一种解释方式,即一切都是命中注定要发生的,不是因为他有任何魔力,不是因为他有才华。另外一些才华横溢的人就没有他那样成功和壮丽的人生。他不惧怕迷信,他拥抱迷信。

三联生活周刊:父亲去世后,当你再一次从洛杉矶回墨西哥准备陪伴母亲一段时间,你说自己当时最想做的事是和父亲聊一聊他的死亡和身后事。能不能告诉我们,关于死亡,你最想和他聊的是什么?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:父亲总是说,死亡最糟糕的一点在于,这是他生命中唯一无法书写的一面。因此,我很想听听他作为一个作家和一个人,对死亡的印象。反过来,我也会告诉他家里的情况,向他讲述在他最后的时日里家人团聚的情景。我会跟他说,我的母亲向她的朋友们敞开房门,好几十个人在这里待了好几天。随后,他逝世的消息几乎登上了全世界所有报纸的头版。成百上千的人聚集在家门口。我只想告诉他这一切是怎么回事,我想他会对此感兴趣的。哪怕只是作为一个讲故事的人,他也会想听听这个故事。 三联生活周刊:你说父亲的名声和天赋使他变成好几个人,因此你对他的情感深沉却复杂。你所说的“好几个人”,与他所说的每个人都有三种生命——公众面前的、私下的、秘密的——是一回事吗?在你眼中,那“好几个人”或者他的“三种生命”分别是什么样的?

三联生活周刊:你说父亲的名声和天赋使他变成好几个人,因此你对他的情感深沉却复杂。你所说的“好几个人”,与他所说的每个人都有三种生命——公众面前的、私下的、秘密的——是一回事吗?在你眼中,那“好几个人”或者他的“三种生命”分别是什么样的?

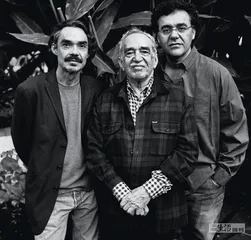

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:我指的倒不完全是他所说的三种生命,我是觉得,我必须把我小时候认识的父亲和我青少年时期认识的父亲以及我成年后认识的父亲结合起来。我一天天长大,而父亲从一个只是待在家里的人变成了一个在办公室工作的人,然后又变成一个很有名气的人,越来越有名气,直至名扬世界。

很少有作家会像他那样,受到评论家和普通读者的一致高度评价。因此,他在公共场合——当他不得不发言时——是什么样的人,当他与他的朋友们在一起时是什么样的人,《百年孤独》出版前后又是什么样的人,这些都是不一样的。我认为,人们和你谈论你的父亲,其实是在谈论他们对他的看法。当我说他是“好几个人”的时候,我不得不试着把他整合成一个人看待。

三联生活周刊:你在《一次告别》中写到,你年轻时并没有意识到自己选择去洛杉矶工作和生活其实是为了“远离父亲巨大成就的影响范围”。能不能说说父亲的成就究竟对你有着怎样的影响?什么使你想远离?当你意识到自己是有意远离之后,生活又发生了什么改变?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:人们有时会问我,作为一个如此著名的成功人士的儿子,成长过程会不会很辛苦?虽然我的父母很努力地保持我们私人生活的私密性,但我的生活在某些方面还是比较公开的。显然,我总是首先被视为“马尔克斯之子”,但在成长的过程中,确定自己的身份、自己的个性、自己的成就,也并不难,因为我的父亲是一位好父亲,他非常关注我们的生活。我自然更愿意做一个好父亲的儿子——哪怕他有名到会带来一些坏处——而非做一个坏父亲的儿子。

我在《一次告别》中说,我刻意选择了自己的道路,以远离我父亲的影响,我的意思是,我想跳出西班牙语世界,因为他在西语世界是一个伟大的、有影响力的作家。我想尝试在美国找到自己的路,去找工作,做摄影师。我不想待在墨西哥或哥伦比亚,在那里总会有人抢着为你服务,就因为你是加西亚·马尔克斯的儿子。

在我意识到自己是有意远离之后,生活发生了什么改变?我得说,我直到40多岁才意识到这一点。那时,我已经开始做导演,结了婚,有了孩子。我的意思是,当我终于发现自己是有意地在跳出父亲的影响之后,我很惊讶自己竟然没有更早地、更清醒地意识到这一点。在觉醒之前,潜意识的力量是很强大的,它会向你隐藏一些真相。

三联生活周刊:你提到过,你从事的工作,创作剧本和导演电影正是你父亲年轻时的梦想。这个选择是无意识的巧合吗?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:我想,世上没有巧合。说到自己的事业和父母的事业之间的关联,人们大可以说,自己所做的一切都是为了顺应或反对父母。我自己并非有意为之。我父亲曾经想成为一名导演,他热爱电影,尤其是意大利新现实主义电影、黑泽明和弗朗索瓦·特吕弗的作品。他是这些电影的忠实影迷,也总是希望我们去看。因此,电影一直是我们生活的重要组成部分。我想,即使他不想当导演,我也会朝这个方向发展。因此我认为,这一切是巧合,但也不是巧合。

三联生活周刊:你都是在什么时候读到父亲写的小说的,它们给了你怎样的影响?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:很显然,我和我弟弟是在这样一个世界里长大的:我们认识的每个人都是作家、诗人、画家、编剧。我们不认识商人。正如我父亲常说的,世界上没有什么东西比得上优秀的创作。

《百年孤独》出版时,我只有8岁,很长一段时间里人们都在谈论这本书。我当时还小,所以对它很抗拒,但最后——我想是在我快满16岁的时候——我还是读了。《百年孤独》完全征服了我,那时我已经听说过很多关于它的事,而即使是以一个16岁的孩子的眼光来评判,我也觉得那是一本不可思议的书。我在短短几天内就把它读完了。

就影响而言,我觉得影响我的并不是某一本书,而是在那个环境里成长。在我父亲为我们创造出的世界里,讲故事非常重要,每个人都会讲故事、谈论电影、分享轶事或笑话,任何有故事性的东西都会受到高度赞扬。这影响了我的生活方式:我也是如此(喜爱故事)。我最初的职业是摄影师,但后来我发现自己也可以成为一名编剧。我还执导过电影,相较而言,我更喜欢当导演。当然,我也重视写作,我祈求写出一些东西,从无到有,创造出一些东西。

三联生活周刊:就创作本身,父亲有没有给你传授过什么“秘笈”?你说到过他很喜欢你的剧本,对你的作品,他会反馈更具体的感受,或给出什么建议吗?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:我不认为有什么特别的“秘笈”,但我觉得他的确是作家的范例,不管是富有时还是贫穷时,是小有名气还是扬名四海,他都保持着巨大的动力和严格的纪律,写作和讲故事是他的热爱所在,他投身其间,把写作当作天职。我们知道,写作是很辛劳的工作,需要付出血、汗、泪,或者像他有时会说的那样,就像是在做木工活——他可能引用了海明威的话——换句话说,写作99%出自汗水,1%来自灵感,你必须坐下来,必须依次序完成工作。他的工作时间非常稳定。虽然他没有传授什么秘诀,但他是艺术家和作家的榜样,他的工作方式对我尤其有启发。

三联生活周刊:父亲临终前,你正在拍摄一个自己写的父子关系的故事,那是一个怎样的故事,你希望通过作品探讨的是父子关系中的什么问题?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:那是我拍的一部电影。电影名叫《沙漠中的最后时日》(Last Days in the Desert)。它是一个完全虚构的故事,我选取了耶稣生命中的四天,讲述了可能是因为儿子的错误,父亲面临死亡的故事。电影里有好几对父子。我并不是想直接讲述我和我父亲的故事。但就在拍摄这部关于父亲去世的电影时,我父亲也去世了,这让我觉得很讽刺,也有点难以接受。我们迟早得这么做

三联生活周刊:你提到过父亲在创作的过程中会让你和弟弟帮忙销毁一些草稿,但与此同时,很多草稿都被你的母亲拯救下来,最终搬运到了研究中心。不久前,我们读到了他的遗作《我们八月见》,这本书的出版包含同样的问题——尊重作家生前的意愿和将那些他本想销毁的作品公开出版以使它发挥价值之间的矛盾。在诸多声音中,一个更广泛也更主要的担忧是,作家并不满意的作品或草稿面世,是否会存在损害其声誉的风险。一些作家生前的日记、书信被出版,还涉及隐私的问题。这恐怕是很多作家、艺术家的家人要面对的问题。对此,你能谈谈你的看法吗?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:我认为每个人的具体情况不一样。如果我父亲留有书信或日记,我会公布它们吗?如果它们会揭露一些他自己不愿揭露的事情,那或许不会被公之于众。但我父亲从不留存信件,也从不写日记,原因就在于他希望自己的私生活是私密的。那些说“我写了几十年日记,必须在我死后销毁”的人往往让我怀疑他们是否真的想销毁自己的日记,因为大多数想销毁东西的人自己就会这样做,不等别人帮忙。所以,如果东西还在,那就由家人来决定,这就是我的想法。我弟弟、我和我的母亲都参与了出售版权以及制作《百年孤独》电视剧的决定,我和弟弟还共同决定出版《我们八月见》。

父亲的确总说:“等我死了,你们想做什么就做什么。”所以,我们有时会因为这句话而感到些许宽慰。我想这给了我们一些免于内疚的自由与权利。但我们也衷心地认为,《我们八月见》这本书值得一读,尽管它并不是一本精雕细琢的书,不是他的代表作品,但我不认为会损害父亲作为作家的声誉。我认为所有艺术家都是以他们最好的作品来评判的。所有艺术家都有平庸的作品,也有糟糕的作品。我们认为《我们八月见》的故事令人愉悦,值得一读,而且,《百年孤独》《霍乱时期的爱情》《一桩事先张扬的凶杀案》等书的声誉与价值也并不会因为《我们八月见》遇到的一些批评声音而受到玷污。

三联生活周刊:前不久Netflix发布了《百年孤独》的剧集预告。对于我这样的普通读者来说,一方面很期待看到《百年孤独》的影视化作品,另一方面又对这样一部复杂的作品能否成功影视化表示怀疑。在决定售出改编的版权时,你和家人有过什么顾虑吗?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:是的,人们总是担心一部文学作品能否被影视化改编,尤其是一本如此受人喜爱、如此特别的书。而且我的父亲曾表示抵制改编。他不想出售电影版权,因为这样往往会导致一种结果:制片人不得不用英语,制作一部好莱坞标准的美式电影,并邀请美国电影明星出演。此外,就《百年孤独》而言,3个小时甚至4个小时的电影也无法完整呈现这个故事。因此,父亲有时会想,如果能不惜资源制作,以西班牙语为基准,在哥伦比亚实景拍摄,也许这样的改编是可以考虑的,哪怕耗时较长。这就是我们面临的问题。我母亲尚在世时,家人们一同做出了将《百年孤独》进行影视化改编的决定。

我们的母亲说得很对:我们迟早得这么做,《百年孤独》的改编迟早会完成的,当它进入公版领域的时候更是如此。不管怎么说,当时恰逢网络电影和流媒体平台迎来爆炸式发展期,系列剧这样的东西能够得到大量的资源支持,可以想拍多少小时就拍多少小时,想拍多少季就拍多少季。而且,最重要的是,此次改编满足了我们的条件,即在哥伦比亚拍摄,全剧使用西班牙语。最终,我们还是做出了决定——反正迟早要拍的,而不管怎样,现有的条件已经足够好了。

三联生活周刊:对你的父亲来说,改编《百年孤独》与改编他的其他作品,意义是不同的吗?他对曾经的那些改编作品,比如《霍乱时期的爱情》的电影,给出过怎样的评价?

罗德里戈·加西亚·巴尔恰:改编深受喜爱的经典作品总是有风险的。在改编父亲的作品方面,曾经事情进展得并不顺利。我不想谈论他更喜欢哪些改编作品,但在我看来,我认为很多改编作品都是因为太尊重作者,太尊重原著了。要想取得电影和系列剧的成功,你必须做大量的改动。如果你害怕改编《百年孤独》,害怕背叛其中的一些内容,那是行不通的。要把一本书影视化,你总得背叛书中的某些内容。我认为现在的《百年孤独》剧组已经做到了这一点。我读了首版剧本的很大一部分,他们改编得非常大胆,但我认为这是正确的。我衷心希望这将是父亲作品最优秀的影视改编之一。 百年孤独马尔克斯