无“物”之境:移动、便携与物联网

作者:唐克扬推荐人/撰稿·唐克扬 当代设计师更痴迷于“造物”。一方面,技术进步已让物的概念大不同以往,不那么实在了;另一方面,生意人也总绞尽脑汁撕扯着大都会中人物的关系。“物物而不物于物”的高妙哲学思想,现在让位于富于压迫感的技艺、欲望、欣悦了,它们真实、直接、具体。

当代设计师更痴迷于“造物”。一方面,技术进步已让物的概念大不同以往,不那么实在了;另一方面,生意人也总绞尽脑汁撕扯着大都会中人物的关系。“物物而不物于物”的高妙哲学思想,现在让位于富于压迫感的技艺、欲望、欣悦了,它们真实、直接、具体。

越来越虚拟的世界造成了“唯物主义”的危机。如果说无人机免去了人物界面的最后麻烦,苹果公司刚刚推出的VisionPro则是消费级别的、插了更厉害神翅的“造物机”,它让微软30年前就打开的“视窗”连窗框都不再有了,戴上装置,你就飞去虚拟世界里,沉浸在从建筑到数字人的各种人造物中,与它们产生这样那样的互动。比如,你可以把看到的虚拟世界的部分转化为一个按钮——问题来了,这个像滑雪眼镜的东西是“物”吗?还是一种让现实,包括它自己彻底消失的“世界发生器”? 让我们从“无物”之境抽身,回到前现代社会里的“唯物主义”重新开始。当代设计始于工业化,现代人眼中的物,大部分都是大工业生产的产品。它们不再是手艺人不惮花费心血劳作的果实了,它们标准化、大规模、廉价,甚至随用随弃。

让我们从“无物”之境抽身,回到前现代社会里的“唯物主义”重新开始。当代设计始于工业化,现代人眼中的物,大部分都是大工业生产的产品。它们不再是手艺人不惮花费心血劳作的果实了,它们标准化、大规模、廉价,甚至随用随弃。

当代设计对工业时代的物做出了重新定义:

再次回到定制时代。在香港这个曾经世界最大的成衣生产地,西方游客最喜欢的一项服务,就是当地(以及它连接的内地)利用相对便宜的人力成本提供的“量体裁衣”定制服务。现在,新技术的发展,将允许你不用裁缝也能做套便宜西装了。首先,海量的多样性的人体尺寸已经成了有生意头脑的人的“大数据”,根据统计资料,人们“猜”也能猜得出你的身体指标;其次,过去服装大师才有的裁剪功夫,也变成了程序员可以帮忙搭建的算法。便宜、易操作的小型设备,未来会将你的衣服“打印”出来——3D打印正是这样一种革命性的技术,它绕过了高门槛的对体态(和其他造物逻辑)的深度理解,翻模一般,能给万物“打个样”。人工智能的最新进展也基于类似突破:设计意匠变成了技术应用,中间过程不重要了,海量的起点结合实际的需求就能产生精确的结果。基于人工智能的定制,实际是依据统计学的图谱匹配成功,它所追求的,和无中生有的“个性”正好相反。

“有中生有”,量他人而裁你衣,这样物联网(Internet of things,IoT)也就顺理成章了。从上个世纪开始,通过研究区域配送中心的效率,西方电商巨头就已经通过万物互联兑换现金。你在离北上广深最近的配送中心神速买到了适合你的尺码和偏好的衬衣,并不是电商知道“你”的存在、监听了你的电话,而是他们通过相关的数据,综合推断这一区域的人们有很大可能需要类似的商品,电脑甚至预测了你——更准确地说,是一堆类似的用户——自己都未必想过的“未来”。

物联网的技术和用处当然不仅如此。从因特网、嵌入式系统到无线传感器网络、控制系统等底层硬件、通信设备,完整的数字信息基础设施被建设出来了。除了大多人看不到的数据网络的建立与数据的传输,用户界面是最重要的,也就是说,过去只是有颜色、式样、风格、触感等属性的设计品,现在是自身得成为某种智能的“按钮”。工业时代只有工具(tool),或者至多是器具(instrument),现在器械(apparatus)承载了具体感情、倾向和意图,并且能够交换这些人本信息,它们让物变得聪明了,甚至具有了某种灵性。

“交互”因此成了这个时代工业设计学生口中最热门的关键词。很多人把交互狭义理解成智能手机的按钮和触效,其实交互也必须始自于和“物”有关的交互。如今的“实体交互界面”(MTUI)为传统的物注入了新的功能,比如自驱动用户界面能够让传统的实物用户界面“活起来”(装酱油的瓶子可以发声,汽车座椅好似游戏机手柄般震动);非刚性用户界面主动或被动改变用户界面的形态;用户界面还可以像积木那样模块化,MIT媒体实验室等早在上世纪末就开发的inFORM和LineFORM,就是能如立体像素般灵活组合变形,像蛇一般扭动,拆开以后,各自还有各自的“生命”。

物归根结底是为人打造,复杂的人性和社会性,让造物新潮流时有自相矛盾的表象。比如我们把设计的通用性放在首位,但不免又要特别关注比重越来越高的老龄群体,强调包容;一会儿推动系统化集成化,一会儿又支持便携和可拆分;20年来手机的屏幕一会儿变大一会儿变小,现在最新的期待是它可大可小(可折叠),同时适合大手小手。早从那本《禅与摩托车维修艺术》开始,人们就开始思考物性和人性之间的关系:摩托车维修艺术到底是一种纯技术,还是它也可以屈从时而僵直时而柔顺的人性?乔布斯的屏幕是简洁冷峻的一个矩形,用户界面一反此前的花哨,有种清教徒般的美感,“字体学”令人文和数理逻辑携手。今天,让人走入幻境的VisionPro,不存在“哪一块”屏幕了,更不用非得是矩形。可是在VR中阅读文字信息时,难免还要遵循从左到右,自上而下。书籍为何不能是圆形、球形?京东的货仓可以完全由机器人管理,但有些深植人性的习惯为何会“顽冥不化”?

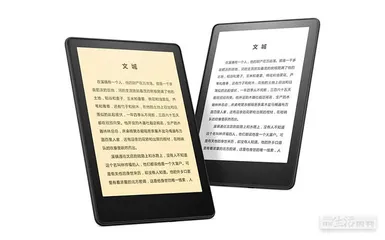

亚马逊的电子书都没有颠覆传统图书的排版构成,可随时加在电子“天眼”上的注释和弹幕,形形色色的汲取信息获取体验的新通道,会颠覆这种古老的、约束于实物的阅读习惯吗?

毋庸讳言,对于造物最关心的不只是设计师,还有指望牟利的强大商业力量。品牌师会大大方方告诉你,只有不断创造附加值,丰厚的商业回报才能保证设计可持续。乐高和iPhone可观的利润率令竞争对手望而却步。因此苹果手机上的Home键,从IBM开始到联想都有的ThinkPad笔记本电脑上的红点,绝不仅仅是“功能”。市场营销和品牌塑造对设计品的坚挺至关重要,一样东西卖得越多越久,设计投入占总投资的比重就越低。

设计在创造津津乐道的价值之外,也制造出了大量“长物”(多余之物),抵制的声音是微弱的,至少行动不那么积极和乐观——这是虚拟化之外的另一种“物的危机”。除了每天面对的一小袋垃圾,智能家居让你渐渐见不到物质循环的另外一面。在环保达人力求“零垃圾(最小化垃圾)生活”的同时,各色以创造和进步之名的物的狂欢也天天上演。

库布勒(George Kubler)说,物虽无生命,但是我们却像生物学家那样描述它迭代的方式,比如“一种新的灯具的诞生”。最终提到的设计潮流恰是生物技术带来的可能性,设计不是创造更多的“外物”,而是让设计的功能逐渐“内化”在生物材料中,抑或借用大自然的逻辑,像森林、黏菌、海豚……那样思考:做得极其微小嵌入基层材料的LED发光部件,让灯具和灯光难以区别了。没有手表表盘,时间可以直接显现在电子皮肤上,脑中接入电极,驱动手脚这样的“外接设备”——人,也能成为他设计的物/系统的一部分。这,不知道是不是大多数设计师所乐于看到的结局。

| 未来好物单

对于看不见的人,“触摸”就是他们的“视力”,不仅视力受损者需要触摸,在特殊情形下,比如部队夜晚行动时,也可能只好依靠身体的一部分,进行联络传递命令;此外,手也有它自己的语言:握拳、拂动、轻捻、撮起……如果手和手相触,你除了感觉肌肤的温度,也可以察觉手掌和手指共同组成的词句和意味。

对于看不见的人,“触摸”就是他们的“视力”,不仅视力受损者需要触摸,在特殊情形下,比如部队夜晚行动时,也可能只好依靠身体的一部分,进行联络传递命令;此外,手也有它自己的语言:握拳、拂动、轻捻、撮起……如果手和手相触,你除了感觉肌肤的温度,也可以察觉手掌和手指共同组成的词句和意味。

想让盲人看得见是一项让人脑洞大开的任务。国际通用的盲文又称“点字”,素来就是让人“摸读”的,能读也就可以书写。只不过这种特殊的文字符号并不是简单地将普通文字转化为点阵形式。1824年,法国盲人布莱尔(Louls Braille,1809~1852)发明了6点制盲文,以他的姓氏命名。对于当代的触觉研究者而言,这套盲文体系给人的启发,就是它准确地把握了普通人指头面的触摸能力,如果说单一触摸的动作是“字母”,在此基础上可以构成更复杂的“词句”。它将文字的视觉图形“翻译”成了一系列的触觉信号,再按先后逻辑在脑海中重新阅读成文。

俗称“盲人计算机”前台的触摸屏,也是基于手和实物交互界面特殊的关系,它是一个由微型致动器组成的有着数千触点幅面的视力受损者智能装备。和特殊的硬件结合的,是符合这一部分人群认知特点的软件和内容。你的手拂过凸起和收回的点阵组成的触摸屏,就把传统的图片变成了触觉图形。可以经过学习训练加速理解,最终达到让特殊群体身心和正常人一样成长的目的。 作为老牌电商企业,亚马逊2014年首推了智能音箱Echo。就在人们想象这玩意儿是不是就是一个鸡肋的时候(配合红火无边的苹果等智能手机,就连Bose这样的品牌都推出了蓝牙音箱),它开口说话了,自称Alexa(是个女性)。亚马逊的老板贝索斯坚持把音箱的响应时间做到了1秒,也就是说,现在Alexa听起来真的在和你对话了。这种拟人化的声音伴侣,也许正是今天ChatGPT那个使人难忘的男声的前世。

作为老牌电商企业,亚马逊2014年首推了智能音箱Echo。就在人们想象这玩意儿是不是就是一个鸡肋的时候(配合红火无边的苹果等智能手机,就连Bose这样的品牌都推出了蓝牙音箱),它开口说话了,自称Alexa(是个女性)。亚马逊的老板贝索斯坚持把音箱的响应时间做到了1秒,也就是说,现在Alexa听起来真的在和你对话了。这种拟人化的声音伴侣,也许正是今天ChatGPT那个使人难忘的男声的前世。

Echo如今已经进化出屏幕了。尽管一代一代进化,Echo的外形表现并不抢眼,它先是个圆柱形,然后变成了圆球,迷你版的是个点点(Echo Dot)。最新的一款EchoShow像个床头柜闹钟,就是和闹钟比形象都谈不上惊艳。习惯了用折叠大屏手机刷剧的人,谁会总盯着床头柜上的屏幕看?

不过,和它的代言人Alexa(类似Siri,还有“小度小度”等这些“后起之秀”)一起,Echo按说是最懂一个人家中的秘密的,特别是它总在床头柜上!这可能才是亚马逊并不指望Echo代替你的手机的原因,因为它至少一直都会待在你的家中。科技不必总是“高”的,重要的是它是否可以自然地嵌进你的生活。尽管类似厂商都会宣称它们绝不监听用户的隐私谈话,更不会上传这些信息,想一想却有点儿害怕,就算亚马逊让Echo变得什么都听不见,他们的网页总还能“看得见”你——你,已经买了多少平台上的商品?这才是Alexa和你的故事。 如果说“视觉图像是什么”已经难倒大部分人,气味识别的本质是什么就更是个谜题了。现有的气体传感器基于多种不同的原理:半导体式气体传感器和电解质式气体传感器靠的是被测气体与吸附在半导体表面的氧或电解质发生化学反应,进一步引起半导体电阻、电流或电位的变化;光学式气体传感器、催化燃烧式气体传感器、光离子化气体传感器测量的分别是红外光、热量、离子和电子的数量,利用的可能是窄带滤波片、电离器……

如果说“视觉图像是什么”已经难倒大部分人,气味识别的本质是什么就更是个谜题了。现有的气体传感器基于多种不同的原理:半导体式气体传感器和电解质式气体传感器靠的是被测气体与吸附在半导体表面的氧或电解质发生化学反应,进一步引起半导体电阻、电流或电位的变化;光学式气体传感器、催化燃烧式气体传感器、光离子化气体传感器测量的分别是红外光、热量、离子和电子的数量,利用的可能是窄带滤波片、电离器……

利用半导体气体传感器阵列加上嗅觉识别算法,我们有了“电子狗”,可以像真狗一样分辨气味的种类。相比真狗,电子狗不知“疲劳”不受干扰,建立了气味数据库之后,它就可以识别生活中常见的多种气味物质,比如醋、酱油、普洱茶、咖啡、混合果汁、柠檬、青橘、榴莲、白酒、大蒜、洋葱等。不仅识别准确,快速响应,它还可以具有真狗不具备的分析能力。

唯一美中不足的是,作为一款家用产品,气味电子狗目前还存在于研发阶段。不同于工业用途的气味侦查装置,它和人类相处,没法要求实验室条件的气味环境,对此它的“鼻子”还没有那么“尖”,对于复杂气味环境下的特殊气味(比如一个热火朝天的厨房),它对浓度的要求偏高。 现代自动售货机足足有百年历史。今天很少有人没有通过自动售货机买过一瓶饮料,却不是所有年轻人都知道,那些古早、笨重的售货机,是怎么进化成今天“扫码—开柜—取货”这么方便快捷的。

现代自动售货机足足有百年历史。今天很少有人没有通过自动售货机买过一瓶饮料,却不是所有年轻人都知道,那些古早、笨重的售货机,是怎么进化成今天“扫码—开柜—取货”这么方便快捷的。

此前,自动售货机的主要技术要点是如何做好钱币收找的防伪措施,相对于“货”,更重要的是形形色色货品如何分类出纳。为了方便处理,大多数售货机里都是大小近似的同类商品,也就是说,袋装食品最好就和袋装食品放在一起,瓶装饮料总是搭配瓶装饮料。一般依靠一个弹簧装置推动最前端的商品移动,掉落下来而且运至出货口,过程中难免出现机械装置失灵的情况,很多人因为层出不穷的售卖故障,少拿了零钱,或是没有取到货品对售货机抱怨连天。尽管如此,一切毕竟是自动的,24小时不打烊,在以日本为代表的国家,自动售货机已经成为主流的售卖常见日用品的形式。

当信用卡代替了实物货币并且彼此连接,商品拥有了统一的货品码,钱币和货品本身的物理形态都变得不重要了,自动售货机最终走上了不同的进化之路,24小时营业的无人超市和小型售货机应运而生。自动售货机今天的发展趋势是变得更加智能和无所不能,节省大量能源和人力资源。尤其是食物售卖机,自动售货机的大宗,先进型号的既可以销售,还可以简单加工食品——比如卖出一杯或冷或热的咖啡及其他饮料,帮助加热盒饭,甚至牛肉拉面这样的快餐,也能自动制作和销售——这,显然已经突破了传统售货机的“业务范围”。

至于如何看管无人售货时的“人性”,降低对设备和货品的要求,现在有了基于对商品建模并比较出货前后图像的技术,换而言之,它不是计较你拿了什么,而是判断柜子里少了什么。电子价签系统+ PDA

早已发明的电子墨水屏后来卖给了中国台湾的企业,很久以来不温不火。几个重大的技术瓶颈,让它还谈不上取代传统的显示器,比如色彩的还原度不高、不适合演示视频……还有屏幕稍微大点儿成本就直线上升。可是一项意想不到的功能,使得这种系统真正走进日常生活,某种意义上拯救了这项发明。

2015年的米兰世博会上,人们已经看到了智能超市的前景——每一种货品都自带一个显示货品信息的电子窗口。那时大家没有想到,小的电子墨水屏正适合做成商场里的价签,与其费力给水果牙刷都各弄一个晃眼的大屏,不如附上产品的货品码,智能手机普及的年代,可以由此进入介绍货品特点的线上界面。

因为被动显示的优势,电子墨水价签甚至不需要自插电源,就像纸签一样嵌在货架卡槽上即可。简单的数字通信设备,让显示屏不仅有了眼睛,还有“耳朵”和“嘴巴”。尤其经常会搞促销活动的大型商超,可以在手持设备上一键同步更新货品的信息。价签匹配货品,直接上网查验,让商品数据库和实物销售无缝连接——收银端、价格查询端和虚拟世界里的商品信息时刻保持一致,不仅涉及商品信息的准确性,而且还让整个“供货—定价—销售”的商业流程变得更加公平和透明了。

这种电子墨水小屏远不止这些用途。在会议开始之前,临时有客人需要新的名牌和桌签,你还会慌张忙乱地找纸打印不?设计师不总是要往“高科技”着想,更大也不见得就更强,实际上,日常中一些微小但不可或缺的功能,恰好是某些产品创新的入口,难以被通用的设备全部取代——不妨想想小型无人机和大飞机的关系。好就好在,这个尺寸的成本已相当低廉且功能强大,原来鸡肋般的电子纸有了新的用途。 美国麻省理工学院媒体实验室(MIT Media Lab)众多的研发中,这可能是得到推广应用的最为人所知的一项重要发明。

美国麻省理工学院媒体实验室(MIT Media Lab)众多的研发中,这可能是得到推广应用的最为人所知的一项重要发明。

人们如何能在电脑屏幕上看到一幅画?迄今为止,大多数显示器都有一个通了电才能亮的发光组件。电子墨水屏却另辟蹊径,屏幕上一个个的像素点,转换成了微小结构中的油墨,本身是不发光的,通电后带有不同电压的油墨微滴重新排列,改变物理位置,比如特定的黑色墨滴移动至上层,屏幕的那个点位,就像自发光显示屏一样显示了特定的图案。通过更复杂的操作,我们可以提高显示精度(显示器的分辨率),还可以像传统显示器那样,把不同的基础颜色叠合成实际需要的颜色,实现彩色显示。国产手机厂商,已经把这种彩色墨水屏做成了少男少女看漫画的平台。

电子墨水屏刷新显示过程中才会闪烁,有利于保护视力;正常显示时几乎不耗电,看上去就和油墨印刷的纸张几乎一样。所以,又有“电子纸”的说法。它代表着被动显示设备的未来。

“电子纸”刚刚问世就催生了电子书阅读器,风靡一时。基于电子书可以加批注的功能,更多的设计师又设想如何做出真正的“电子笔记本”,如果前者有可能改变传统阅读,后者则志在颠覆传统书写。很多像我这样的一代电子书爱好者应该还记得,十多年前北美众筹平台推出过一款基于“电子纸”的电子笔记本Slate,主打不伤眼、智能化,还省掉笔记本浪费的纸张,预定者如潮,结果让人们等了一个空欢喜。

电子书阅读器的电子纸,最终也没有达到消灭电子书和阅读器之间边界的目的。电子墨水屏达到正常书的大小后价格不菲,加了书写功能的电子纸,在结合手写板技术和电子墨水屏的特点上,远远不如现在的各式平板。但是,没有人天生就爱盯着闪亮的屏幕,纸,柔软、轻盈、便捷、用途多样,它赋予了阅读和书写难以代替的人文气息,源自中国的古老发明——纸,仍有希望在未来启发电子墨水媒体的下一代产品。 在图书馆这座“城市”里,把每本书当成“居民”,给它们配备GPS追踪,进行城市管理:按图书号或者读者阅读情况排列的书架的“小区”里,多了或少了谁?一本书应该准确地回到空间中哪个位置?怎么才能在书架上找到特定的书籍,或者,当人把书籍随手抽出,如何收集图书馆里随处可见的这些“流浪书籍”,在尽可能节省人力的情况下让它们物归原位?

在图书馆这座“城市”里,把每本书当成“居民”,给它们配备GPS追踪,进行城市管理:按图书号或者读者阅读情况排列的书架的“小区”里,多了或少了谁?一本书应该准确地回到空间中哪个位置?怎么才能在书架上找到特定的书籍,或者,当人把书籍随手抽出,如何收集图书馆里随处可见的这些“流浪书籍”,在尽可能节省人力的情况下让它们物归原位?

今日公共图书馆的馆藏规模越来越大,一部分图书可以转为闭架书库或数字收藏,然而读者们还是更喜欢在架图书的亲切感。面对大量读者涌入取书还书,传统的图书馆依赖人工顺架或定时盘点,让书库维持它原来的模样,难免会造成因人之失的错淆——有些书因此在信息的汪洋大海中永远消失了。

芝加哥大学曼索托图书馆是智能化图书馆的典范。在主空间里你看不到多少书架,15米高的高密度自动化书架在地下组成了一个“幽灵图书馆”,读者输入想要找的书,利用机器人系统快速找到并取出只需5分钟。但是这种自动化存储和检索系统(ASRS)却限制了人和图书的互动。如何改进现有的书架,在不影响读者传统体验的前提下,让图书馆实现最底层的智慧化?

秘诀是图书馆这座“城市”里的“居民”不可能一成不变。新的思路是为书装上智能标签,在书架中植入探测装置,也就是可以侦知书籍存在的读写器,这些读写器通过一段距离设置的通信控制器,将书籍的内容和位置信息反馈到系统中。这些读写器及其连线可以灵活适应现有书架的形制,采用低电压直流供电,确保用户的安全和装置的便捷。

一旦接入了图书馆的书目系统,这些书籍就如同商超中装了电子价签的货品一样,有了自己的空间和属性。无论书籍位置如何变化,都可以很快生成新的架标结构,按照书架的区域、排、架、层不同层级设置人和书的相对关系。这个系统有着类似物流仓储中的自动清货“盘点”功能,它会定时读取图书标签中的条码号等信息,同时也可随时对它们进行修改、注释和补充。毕竟货品一般只出入一次,而书却会时常随读者在图书馆中“旅行”。

除了对图书的现状进行判断管理,智慧书架还有着更积极的作用,那就是记录读者喜爱的图书类别、架位布局、出版时间等精细维度,进行热度排行,分析结果,形成图书借阅的热力地图和运动轨迹,有利于帮助馆员对架位分配进行优化——把热门图书主动推上空间的排行榜,好让读者更快地找书和选书,毕竟人不必无谓奔波,书可以“走路”;同时,也能定位馆内长期占用开放架位资源的冷门图书(僵尸书!),避免它们对空间的长期浪费。

借鉴了仓储物流的经验,不难看到车库管理的影子……它们都是实体空间和虚拟信息网络的互动,但是,智慧书架又比货架和车位多一层对具体人性的经验。图书馆是一座从人文主义出发的“智慧城市”的缩影。

(感谢清华大学未来实验室焦阳、于港和首都图书馆李念祖对本文的贡献) 设计物联网