生命起源的艰难探索

作者:袁越 什么是人类的终极问题?宇宙的起源毫无疑问排名第一。对世间万物追根溯源是人类的天性,几乎每个古老民族都发展出了自己的一套神话体系。无论是古希腊的宙斯、古代中国的盘古,还是印度教的梵天、基督教的上帝,已知所有的古代神话体系都把创造宇宙的工作交给了某个全知全能的神,因为这个问题远远超出了古人的想象。事实上,这个问题直到今天都还没有一个完美的解答,这就是为什么很多人依然相信世间存在一个造物主的根本原因。

什么是人类的终极问题?宇宙的起源毫无疑问排名第一。对世间万物追根溯源是人类的天性,几乎每个古老民族都发展出了自己的一套神话体系。无论是古希腊的宙斯、古代中国的盘古,还是印度教的梵天、基督教的上帝,已知所有的古代神话体系都把创造宇宙的工作交给了某个全知全能的神,因为这个问题远远超出了古人的想象。事实上,这个问题直到今天都还没有一个完美的解答,这就是为什么很多人依然相信世间存在一个造物主的根本原因。排名第二的人类终极问题是什么?答案很可能就是生命的起源。这个问题之所以成立,原因就在于人类很早就已知道生命和非生命是两个完全不一样的体系。这个能力甚至连动物都有,比如黑猩猩饿了的时候不会去吃泥土,而是会去寻找树叶或者小动物来果腹。今天的我们当然知道,这个简单的事实足以证明天下所有的生物全都来自一个共同的祖先,分享同一种能源获取机制。但古人尚无此能力,只是凭借多年进化而来的动物本能学会了辨别并热爱大自然中的一切生命。美国著名昆虫学家爱德华·威尔逊(Edward Wilson)甚至发明了“亲生命性”(biophilia)这个词,用来描述人类的这一特征。

正是在和生命的亲近过程中,人类很快就注意到生命和非生命之间有着非常大的不同。比如,非生命的砂石只会顺坡往下滚或者被风吹着走,只有生命才会对抗自然的力量顶风逆行,似乎有某种自发的目的性在控制着生命的行为;再比如,非生命物质大都一成不变,即使发生变化也极其缓慢,而生命却可以快速地发育生长,其内部结构的复杂性会以肉眼可见的速度增加,其效果几近魔法;第三,也是最重要的一点,那就是非生命物质彼此间没有明显的关联,而生命则具备自我复制与繁殖的能力,最终会发展成一个个独立的谱系,彼此之间差异明显,这就是现代生物学里所说的“物种”。我们可以根据每个物种的特性,追踪其祖先的起源,这在非生命物质中是很难做到的。

对于科学知识有限的古人来说,生命的这些特性导致了一个神奇的结果,那就是某些生物似乎可以无中生有,从非生命的大自然中毫无征兆地涌现出来。这件事让一些智者产生了一个大胆的新想法:也许生命可以不经上帝之手自发地创造出来?自然发生学说

尼罗河是埃及文明的发源地。这条河每年涨水一次,每次发大水时都会有成千上万只青蛙随水而来,它们并不像天上的飞鸟一样来自鸟巢里的鸟蛋,也不像地上的走兽一样来自母兽的子宫,而是似乎诞生于水中。于是古埃及人想象在尼罗河里住着一位蛙头人身的女神海奎特(Heqet),主管生育与繁殖。 公元前7世纪时,一位出生于小亚细亚港口城市米利都(Miletus)的古希腊哲学家泰勒斯(Thales)去埃及访学,亲眼看到了青蛙泛滥的景象。但这位泰勒斯可不是一般人,他是古希腊七贤之一,被公认为“西方哲学之父”。他拒绝采用迷信或者玄学来解释自然现象,提倡用经验观察与理性思考来理解这个世界。受埃及青蛙(以及其他一些事件)的启发,泰勒斯提出了“水本原说”,即水是万物的源头。他相信包括青蛙在内的世间万物全都是由水组成的,水是不可分割的最小单位,“元素”(element)这个对现代科学影响巨大的概念由此诞生。

公元前7世纪时,一位出生于小亚细亚港口城市米利都(Miletus)的古希腊哲学家泰勒斯(Thales)去埃及访学,亲眼看到了青蛙泛滥的景象。但这位泰勒斯可不是一般人,他是古希腊七贤之一,被公认为“西方哲学之父”。他拒绝采用迷信或者玄学来解释自然现象,提倡用经验观察与理性思考来理解这个世界。受埃及青蛙(以及其他一些事件)的启发,泰勒斯提出了“水本原说”,即水是万物的源头。他相信包括青蛙在内的世间万物全都是由水组成的,水是不可分割的最小单位,“元素”(element)这个对现代科学影响巨大的概念由此诞生。

不过,受时代影响,泰勒斯依然相信生命是有灵魂的,正是因为青蛙的灵魂注入了尼罗河,这才从水里跑出来那么多青蛙。泰勒斯的学生,同样来自米利都的古希腊哲学家阿那克西曼德(Anaximander)在这方面走得比老师更远。他不相信一切臆想出来的理论,只相信自己的眼睛。他通过细致的观察,扩展了老师的“水本原说”,认为世间万物是由水、风、火、土这4种元素所组成的。他没有看到灵魂的迹象,便宣称生物不需要灵魂,只需用这4种元素做一番排列组合就可以了。

阿那克西曼德把自己的这套理论写成了一本书,取名《论自然》(On Nature)。这很可能是人类创作的第一本关于生命起源的著作,阿那克西曼德在这本书里提出了万物循环理论,即包括生命在内的世间万物全都来自水、风、火、土这4种元素,一种东西死亡(或分解)后不会消失,而是根据大自然的需要变成了另外一样东西。如果不考虑细节的话,这个思想已经非常接近现代科学了。

这本《论自然》影响了很多古希腊哲学家,其中就包括200多年之后才出生的亚里士多德(Aristotle)。作为亚历山大大帝(Alexander the Great)的老师,亚里士多德用亚历山大东征军带回来的许多珍奇动植物建立了一个植物园和一个动物园,潜心研究生物学。后来他应朋友之邀来到爱琴海东北部的莱斯博斯岛(Lesbos)居住了一段时间,被岛上为数众多的独特动物迷住了,开始把注意力全部转向了动物研究,其结果就是一本名为《动物志》(History of Animals)的专著,书中系统地描述了动物的新陈代谢、体温调节和胚胎形成等一系列生命活动。正是在这本书里,亚里士多德第一次使用了“自然发生”(spontaneous generation)这个词,从此这个概念便在西方世界流行开来,成为基督教会认可的信条。

这个信条甚至影响了中世纪基督徒的饮食习惯。为了纪念耶稣在周五被钉在十字架上,基督徒在周五是不吃温血动物的肉的,只能吃鱼。但中世纪时的基督徒却被允许周五吃鹅,原因就是有人“发现”鹅可以从松脂和海盐的混合物中自发地生长出来,所以基督徒们相信鹅其实是一种鱼。

接下来,让我们把时钟拨快一点,跳过沉闷的中世纪,直接来到14世纪的意大利。一大批艺术家、作家和哲学家相信人类文明在古希腊和古罗马时代曾经达到过高峰,却在黑暗的中世纪衰败了,他们要通过自己的努力,让古代文明重获新生,这就是文艺复兴运动的开始。

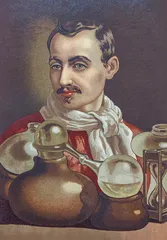

这场文艺复兴运动也影响到了科学领域,其中最具代表性的人物之一便是来自比利时弗拉芒的化学家兼生理学家扬·巴普蒂斯塔·范·海尔蒙特(Jan Baptist van Helmont)。他曾经是一个坚定的古典主义者,相信古希腊医师希波克拉底(Hippocrates)和古罗马医生盖伦(Galen)是不可动摇的权威,他们的著作是完美无瑕的科学经典。但随着研究的深入,他发现古人的理论相当不可靠,其中含有很多错误。于是他毅然决然地把他收集的所有古代科学文献全都扔进了垃圾箱,开始用实验的方法寻求答案。 海尔蒙特曾经花了5年的时间研究柳树的生长过程,发现柳树增加的重量来自水和空气,而不像古人认为的那样来自土壤。他收集并研究了胃液的消化功能,为“酶”这个概念的出现奠定了基础。他还首次分离出了二氧化碳,并因此而发明了“气体”(gas)这个化学名词。

海尔蒙特曾经花了5年的时间研究柳树的生长过程,发现柳树增加的重量来自水和空气,而不像古人认为的那样来自土壤。他收集并研究了胃液的消化功能,为“酶”这个概念的出现奠定了基础。他还首次分离出了二氧化碳,并因此而发明了“气体”(gas)这个化学名词。

与此同时,海尔蒙特又是个虔诚的天主教徒,相信精神具有某种神秘的力量。正因为如此,他坚定地认为亚里士多德的自然发生学说是正确的,甚至还制作过一张表格,列举了如何制造各种生物的“偏方”。比如,他相信只要把一件脏衬衣和一把谷物放在一个空桶里,就会生出老鼠。

海尔蒙特很有可能真的做过这个实验,并真的发现了老鼠,但显然这个实验的方法是不对的。与他同时代的另一位意大利医生弗朗切斯科·雷迪(Francesco Redi)从不相信神迹,一生致力于用实验来破除迷信。比如,当时的意大利人认为蝰蛇喜欢喝红酒,甚至会打碎玻璃杯,他用实验证明这个说法是不对的。他甚至亲口喝下了蝰蛇的毒液,证明这种毒液只在进入血液之后才会有毒。他还用鸡做实验,证明托斯卡纳大公国国王从印度带回来的一块神奇石头不具备消毒的能力,不能用来验证是否有人在饮食里下毒。

在当时流行的所有“神迹”当中,雷迪最不信的就是自然发生学说。为了证明生命不会凭空而来,雷迪设计了一个精巧的实验。他把一块腐肉放在一个密封的玻璃罐里,发现这块肉不会生蛆,而另一块放在敞口玻璃罐中的腐肉上面很快就爬满了蛆虫。后来他意识到密封的玻璃罐不通空气,便用一块纱布代替了瓶盖,发现纱布上出现了蛆虫,腐肉上依然什么也没有。于是雷迪得出结论说,蛆虫并不会在腐肉上凭空生长出来,而是必须要有苍蝇在上面产卵。

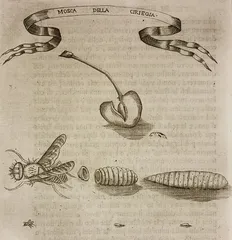

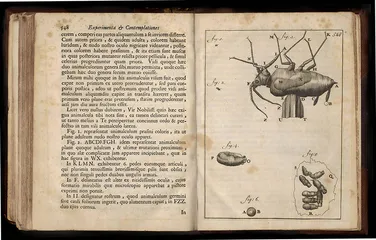

这是科学史上最著名的实验之一,因为它首次引入了“对照”这个概念,有效地消除了实验误差对结果造成的负面影响。雷迪本人因为设计了这项实验而被公认为“实验生物学之父”,他隶属的科学组织“西芒托学院”(Accademia del Cimento)也因为他的这项实验而青史留名。这家学院是由佛罗伦萨的美第奇家族出资成立的,它的宗旨就是“实验再实验”(provando e riprovando)。但海尔蒙特的经历告诉我们,光知道做实验还不行,还必须掌握一套正确的实验方法,否则很容易被实验误差所误导,得出错误的结论。 意大利医生弗朗切斯科·雷迪于1668年出版的《昆虫繁殖实验》一书插图

意大利医生弗朗切斯科·雷迪于1668年出版的《昆虫繁殖实验》一书插图

雷迪在揭示了腐肉生蛆的真相之后并没有停下脚步,而是继续研究其他昆虫的繁殖方式,并于1668年出版了《昆虫繁殖实验》(Experiments on the Generation of Insects)一书。雷迪在这本书里列举了大量实验结果,得出了一个大胆的结论:不但所有的昆虫全都来自成虫产下的卵,就连其他动物也都如此,自然发生学说是错误的。

虽然这本书流传甚广,但绝大多数读者都对雷迪的这个结论将信将疑,因为没人亲眼看到过昆虫的卵。只有一位来自荷兰的读者坚信雷迪的结论是正确的,因为他确实亲眼看到过那些卵,他就是著名的安东尼·范·列文虎克(Antonie van Leeuwenhoek)。 中学博物课本里有两位著名的“虎克”,一位就是出生于1632年的荷兰人列文虎克,另一位则是比他小3岁的英国人罗伯特·虎克(Robert Hooke)。两位“虎克”都用显微镜做出过惊人的发现,但其实显微镜的真正发明人并不是他俩,而是几位来自荷兰的眼镜制造商。本文不打算讨论到底谁才是显微镜的真正发明人,我们只需知道17世纪时的荷兰是欧洲的眼镜制造中心,肯定有人无意中尝试过把多枚凸透镜和凹透镜以各种方式组合在一起,复式显微镜就这样诞生了。

中学博物课本里有两位著名的“虎克”,一位就是出生于1632年的荷兰人列文虎克,另一位则是比他小3岁的英国人罗伯特·虎克(Robert Hooke)。两位“虎克”都用显微镜做出过惊人的发现,但其实显微镜的真正发明人并不是他俩,而是几位来自荷兰的眼镜制造商。本文不打算讨论到底谁才是显微镜的真正发明人,我们只需知道17世纪时的荷兰是欧洲的眼镜制造中心,肯定有人无意中尝试过把多枚凸透镜和凹透镜以各种方式组合在一起,复式显微镜就这样诞生了。 事实上,同样的方法还可以用来制造望远镜。而在当时的欧洲,望远镜因为可以用于军事目的而更加令人关注,质量提高得很快。著名的意大利天文学家伽利略在军事望远镜的基础上制造出了一台放大倍数高达30倍的天文望远镜,并于1610年首次观察到了木星的4颗卫星。这一发现是革命性的,因为此前人们普遍认为地球是宇宙的中心,所有天体都在围绕着地球转动。伽利略发现木星周围也有围绕着它转动的天体,人们这才相信地球在这方面一点也不特殊,地心说的棺材终于被钉上了最后一枚钉子。

事实上,同样的方法还可以用来制造望远镜。而在当时的欧洲,望远镜因为可以用于军事目的而更加令人关注,质量提高得很快。著名的意大利天文学家伽利略在军事望远镜的基础上制造出了一台放大倍数高达30倍的天文望远镜,并于1610年首次观察到了木星的4颗卫星。这一发现是革命性的,因为此前人们普遍认为地球是宇宙的中心,所有天体都在围绕着地球转动。伽利略发现木星周围也有围绕着它转动的天体,人们这才相信地球在这方面一点也不特殊,地心说的棺材终于被钉上了最后一枚钉子。

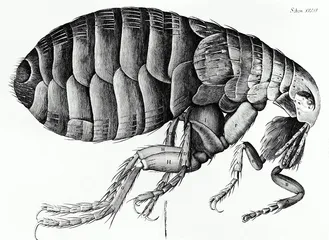

虽然重要性不及望远镜,但显微镜也有自己的用途,比如纺织业就需要用它来观察织物的细节,以此来判断产品的质量。于是,显微镜的质量也提高得很快。最先利用显微镜来观察生物的是英国科学家虎克。他是科班出身,曾经担任过爱尔兰化学家罗伯特·波义耳(Robert Boyle)的助手,在力学、化学、光学和天文学等方面均有很深的造诣。他用自己制造的一台复式显微镜观察过很多动植物样本,细胞(cell)这个词就是他在观察植物样本时创造出来的。

1665年,虎克将自己的观察笔记整理成一本书,取名《显微术》(Micrographia)。这是刚刚成立不久的英国皇家学会(The Royal Society,相当于英国科学院)正式出版的第一本科学著作,里面包括了多张由虎克本人绘制的插图。其中一幅跳蚤的插图画得极其逼真,今天看来仍然令人叹为观止。 如果说虎克是科学领域的正规军,那么列文虎克就属于典型的民间科学家。他年轻时在一家布店当过学徒,熟悉了显微镜的用法。但他直到阅读了虎克的那本《显微术》之后才意识到显微镜还可以用来观察大自然,于是他仿照虎克在书中列出的方法制造了一台复式显微镜,但很快发现两个镜头的组合很容易产生色差(chromatic aberration),严重影响成像质量。于是他开始潜心研究如何提高单镜头的质量,终于制造出了当时世界上质量最高的单镜头显微镜,据说放大倍数高达300倍,比虎克的复式显微镜还要高好几倍。

如果说虎克是科学领域的正规军,那么列文虎克就属于典型的民间科学家。他年轻时在一家布店当过学徒,熟悉了显微镜的用法。但他直到阅读了虎克的那本《显微术》之后才意识到显微镜还可以用来观察大自然,于是他仿照虎克在书中列出的方法制造了一台复式显微镜,但很快发现两个镜头的组合很容易产生色差(chromatic aberration),严重影响成像质量。于是他开始潜心研究如何提高单镜头的质量,终于制造出了当时世界上质量最高的单镜头显微镜,据说放大倍数高达300倍,比虎克的复式显微镜还要高好几倍。

列文虎克用自己制造的显微镜观察了一滴湖水,发现里面有很多会动的小东西,他称其为“小动物”(Animalcules),因为他相信自己看到的一定是某种活的生物。后来我们知道,他看到的是一种单细胞原生动物(Protozoa,意为最原始的动物),这是人类第一次亲眼看到单细胞生物的样子。

从此他一发不可收,从周围环境中采集到的各种样品里看到了更多的微小生物,其中除了原生动物之外肯定还包括细菌和真菌。他尝试将它们画下来,但他的绘画技术一般,效果远不如虎克的素描好,于是他又请来一位专业画家,把他的草图润色成精美的插图。但是,出于保密的目的,他从来不让任何人看他的显微镜,而是宁可让这位画家在草图的基础上修改。

很快,他的新发现就传到了英国。在一位科学家的邀请下,列文虎克将文字描述连同插图一起寄给了皇家学会。英国人一开始是存疑的,因为即使当年的显微镜权威虎克也没有看到过这种单细胞生物。为了证明自己的发现是真实的,列文虎克先后给皇家学会寄去了560封信件,包含大量精美的插图。不过,由于他本人没有接受过任何正规的科学教育,他对样品的描述充满了主观臆断,一点也不“科学”,所以英国人一直怀疑他要么是个疯子,要么是个骗子。但是,出于对显微镜专利的保护,列文虎克坚持不让别人看他的显微镜,也从来没有公开过单镜头的制造细节,所以史学家们认为当时全世界就只有他一个人真的亲眼看到过单细胞微生物。 1677年,英国皇家学会派了一个代表团来到荷兰,亲自检查了列文虎克的显微镜,终于确信他此前的所有描述几乎都是真的。从此,一门崭新的学科——微生物学诞生了,而列文虎克也被公认为“微生物学之父”。

1677年,英国皇家学会派了一个代表团来到荷兰,亲自检查了列文虎克的显微镜,终于确信他此前的所有描述几乎都是真的。从此,一门崭新的学科——微生物学诞生了,而列文虎克也被公认为“微生物学之父”。

无论从哪个角度讲,微生物的发现都是人类历史上的一件头等大事。在此之前,人类凭肉眼只能看到植物和动物这两类已经进化得极其复杂的生物。换句话说,古人眼里的生命和非生命之间隔着一条巨大的鸿沟,两者之间没有任何过渡形态。宗教之所以在几乎所有的原始社会里都自发地产生了出来,主要原因就在于祖先们想不出任何天然的方法能够跨过这条鸿沟,于是他们只能想象出一个全能的上帝,只有他才有能力把如此复杂的生命从无到有地创造出来。

列文虎克本人是一个虔诚的基督徒,所以他坚决不相信自然发生学说。为了把这个理论彻底否定掉,他买来一本《昆虫繁殖实验》,按图索骥地找到了书中列出的几乎所有昆虫的卵,证明雷迪的想法是正确的。

有意思的是,虽然列文虎克用自己的显微镜证明所有的昆虫都会产卵,但他发现的单细胞微生物却又引发了一个新的问题,那就是微生物是否也能依靠产卵来繁殖呢?列文虎克坚称他曾经在显微镜下看到过两个微生物在交配,但这一次大家不再相信他的话了,因为人们无法想象这么小的动物也有交配的能力。

为了证明自己的观点,列文虎克仿照雷迪的方法设计了一个实验。他在两个玻璃瓶里装满了掺有胡椒粉的雨水,然后将其烧开,把水里的微生物都杀死。然后他将其中一个玻璃瓶密封起来,另一个敞着口作为对照。令他惊讶的是,几天之后两个玻璃瓶里全都出现了活的微生物,好像这种“小动物”真的是从水中自发生长出来的。列文虎克对这个结果很不满意,但还是很不情愿地将实验结果汇报给了英国的皇家学会。

今天的我们当然知道,出现这个结果的原因是消毒不够彻底,但列文虎克不可能知道这个原因,所以他的坚持只能用信仰来解释。但是,真正的科学家是不会被信仰所左右的,这场关于自然发生学说的争论一直持续了200多年,最终让生命科学彻底摆脱了宗教的束缚,变成了一门真正的科学。从预制学说到活力论

上一章中的两位“虎克”都是启蒙运动(Enlightenment)早期的重要推手。关于这场运动的性质有不同的说法,但核心只有一个,那就是用理性思维代替宗教教义,将人类意识从无知和错误的状态中解放出来。

法国思想家伏尔泰(Voltaire)是启蒙运动的领军人物之一。其实他本人并不反对上帝,只是非常讨厌有组织的宗教机构(教会)。他年轻时写过很多文章批判当时流行的各种宗教信条,尤其是教会为了证明上帝的存在而极力宣扬的所谓“神迹”。这些文章发表后引起了广泛的讨论,其中一位名叫约翰·尼达姆(John Needham)的英国天主教牧师和伏尔泰进行过好几轮笔战,竟然丝毫不落下风。原来,这位尼达姆同时还是个实验生物学家,在英国的科学期刊上发表过好几篇高质量的生物学论文。其中一篇论文记录了这样一个实验:他把几粒浮小麦(小麦的干燥轻浮瘪瘦果实)放入水中,发现从里面生出了很多小虫子。之后他把这几粒浮小麦重新干燥后保存了一年,再次放入水中后那些小虫子又出现了。他认为这个实验结果足以证明自然发生学说是正确的,这个世界确实存在神迹。

这篇论文被法国博物学家布封(Buffon)知道了,后者立刻邀请尼达姆来自己的庄园一起做实验。这位布封大家应该很熟悉,他写的很多篇动物笔记都曾经被收录进小学课本之中。其实他本名不叫布封,但因为年轻时继承了一大笔遗产,他用这笔钱买下了一座名叫布封的法国村庄,由此得名。布封从小就很喜欢大自然,他在庄园里布置了一个超级豪华的实验室,和尼达姆一起解剖了大量动物的生殖系统,试图解开生命起源的奥秘。 当时的欧洲学术界流行“预制学说”(preformation),大意是说上帝在造物时就已经把所有生命的“种子”(germ)都造好了,每个种子里都包含有一个更小的种子,就像俄罗斯套娃那样可以无限地套下去,生命就是这些“种子”依次萌芽绽放的结果。

当时的欧洲学术界流行“预制学说”(preformation),大意是说上帝在造物时就已经把所有生命的“种子”(germ)都造好了,每个种子里都包含有一个更小的种子,就像俄罗斯套娃那样可以无限地套下去,生命就是这些“种子”依次萌芽绽放的结果。

1741年发现的水螅(hydra)给预制学说带来了致命打击,这种水生动物的身体被切割成小块之后,每一块都能重新长成一个完整的个体。这个发现震惊了生物学界,大家无法想象那颗应该是极小的“种子”究竟是怎样被分成很多份的。

为了解决这个难题,布封提出了自己的理论。他从尼达姆的浮小麦实验得到启发,认为自然发生学说依然是正确的,只不过生命的诞生需要一种特殊的分子,他称之为有机分子。他相信生命死亡后有机分子依然存在,并通过空气向周围传播,直到遇到另外一群有机分子,然后就可以自发组成全新的生命了。新组成的生命和旧生命之间虽有区别,但两者属于同一个谱系,这就是为什么生命是可以溯源的。从此生物学具备了物种这个概念,而无机世界不存在这样的种系概念。

1749年,布封出版了《自然史》(Natural History)第一卷,试图把世间万物全都收录进来,写成一部万物简史。这套书一直写到1804年,一共写了36卷,是当时公认的最为全面的博物学百科全书。布封在这套书里进一步阐明了自己的生命起源理论,并首次使用“自我复制”(reproduction)这个词代替了当时最常用的“创造”(generation),后者显然是暗指上帝造物。换句话说,布封认为生命和非生命并没有本质上的不同,两者都是物质的自然属性,生命不需要上帝的参与就能自然生成并自我繁衍。 伏尔泰对布封的生命起源理论非常不屑,写文章指责布封宣扬物质主义,忽略了精神的重要性。伏尔泰坚信是上帝创造了世间万物,并为人类制定了道德准则,所以这个世界不能没有上帝,犯错误的是教会。其实伏尔泰和布封是儿时好友,但当他讨厌的尼达姆和布封结成实验伙伴之后,伏尔泰就和布封决裂了,所以伏尔泰对布封的指责肯定包含了一些个人恩怨的因素。另外,伏尔泰非常崇拜牛顿,而牛顿本人也是信上帝的,他研究星体运动规律的原因不是为了否定上帝的存在,而是试图理解上帝造物的方法,这一点对伏尔泰影响很大。

伏尔泰对布封的生命起源理论非常不屑,写文章指责布封宣扬物质主义,忽略了精神的重要性。伏尔泰坚信是上帝创造了世间万物,并为人类制定了道德准则,所以这个世界不能没有上帝,犯错误的是教会。其实伏尔泰和布封是儿时好友,但当他讨厌的尼达姆和布封结成实验伙伴之后,伏尔泰就和布封决裂了,所以伏尔泰对布封的指责肯定包含了一些个人恩怨的因素。另外,伏尔泰非常崇拜牛顿,而牛顿本人也是信上帝的,他研究星体运动规律的原因不是为了否定上帝的存在,而是试图理解上帝造物的方法,这一点对伏尔泰影响很大。

和伏尔泰一样,布封也受到了另一位“大牛”的影响,他就是著名的法国哲学家笛卡尔(Descartes)。笛卡尔生活在一个机器的时代,当时的欧洲工匠制造出了很多依靠弹簧或者水力来推动的机械装置,类似《神雕侠侣》里无色禅师送给郭襄的那对会打罗汉拳的小铁人。笛卡尔受到这些自动装置的启发,意识到生命和非生命之间并没有明确的物理界限,一个非生命的机械装置照样可以自发地动起来。他的那句“我思故我在”正是在这个背景下被提出来的,因为他相信区别人类和其他所有非人类生命体的关键不是生命(运动)本身,而是思想。

作为布封的实验伙伴,尼达姆却得出了和布封不一样的结论。他把两人的实验结果写成论文投给了英国的一家科学期刊,把自然发生学说推广到了整个生物界。这篇论文虽然否定了“种子”学说,但却坚称是上帝为自然发生过程注入了一种“万能精液”,这才使得生命得以从非生命物质中脱颖而出。考虑到他本人曾经是一位虔诚的天主教牧师,他的这个结论也就很容易理解了。所以,当他后来发现布封把两人的实验结果作为否定上帝存在的证据时,感到非常尴尬。

就这样,原本高举反宗教大旗的伏尔泰最终变成了上帝的坚定支持者,而原本虔诚的天主教徒尼达姆却为反宗教的无神论运动提供了一枚威力巨大的科学炮弹,生命的起源问题变成了正反双方的滑铁卢。究其原因,这个自然发生学说难辞其咎,因为这个理论不但非常难以证实或者证伪,而且这个理论的解释空间实在是太大了。

接下来登场的是一位意大利医生路易吉·伽伐尼(Luigi Galvani),他在1780年的某一天用一只青蛙腿做实验,发现用两种不同质地的金属器械同时触碰青蛙腿会让腿部肌肉出现明显的抽搐现象。这个发现让神创论者兴奋不已,因为他们相信这个实验证明生命蕴含着某种神秘的力量,而伽伐尼把这种神秘力量称为“生物电”。 1799年,另一位意大利物理学家亚历山德罗·伏特(Alessandro Volta)把一块锌板和一块银板同时浸在盐水里,制成了世界上第一块电池。这个实验证明伽伐尼的理论是错误的,电不是生物独有的特征,而是一种很自然的物理化学现象。

1799年,另一位意大利物理学家亚历山德罗·伏特(Alessandro Volta)把一块锌板和一块银板同时浸在盐水里,制成了世界上第一块电池。这个实验证明伽伐尼的理论是错误的,电不是生物独有的特征,而是一种很自然的物理化学现象。

从某种意义上说,伏特的发明标志着人类终于进入了现代世界,因为没有任何发明像电这样彻底改变了人类的生活方式。不但如此,电的发明还催生了一股来自民间的科研热潮,因为电这玩意神秘、廉价而又威力巨大,激发了很多人的探索欲。英国人安德鲁·克罗斯(Andrew Crosse)就是这股民间科学热潮的代表性人物,此人是个“富二代”,业余时间喜欢研究电和结晶之间的关系,希望能通过电来生产贵金属。1836年的某一天,他把一块来自维苏威火山的岩石浸泡在碳酸钾溶液里,然后给这个溶液通上电,几天后他发现溶液表面出现了很多白色的小昆虫。这个发现被当地小报当成娱乐新闻刊登了出来,没想到这则新闻迅速传遍了整个英国,大家相信这位克罗斯先生复现了上帝的神迹,用电制造出了新的生命。

其实这个实验很容易重复,因此很快就被物理学家们证伪了。生物学家们也很快指出,克罗斯发现的白色昆虫其实就是一种当地常见的螨虫。但英国媒体不管这些,继续连篇累牍地报道此事,以求多卖几份报纸。这大概就是大众媒体和严肃科学之间的第一场较量,而克罗斯也以“历史第一民科”这个称号被载入了史册。

这场骗局之所以流传如此之广,还和一本畅销小说有很大的关系,这就是英国作家玛丽·雪莱(Mary Shelley)撰写的《弗兰肯斯坦》(Frankenstein)。这本小说的主人公是一个热衷于研究生命起源的科学怪人,他从藏尸间里偷来各种人体部件,组装成了一个巨大的人体,通电后竟然活了。这部小说被公认为世界上第一部真正的科幻小说,但小说背后的理论基础却是一个至少已经存在了上千年的古老理论——活力论(Vitalism)。这个理论相信生命和非生命之间存在一条无法逾越的鸿沟,这就是活力,上帝就是通过向非生命物质中注入活力,这才创造出了生命。 活力论本来已经快要被人遗忘了,是工业革命重新为这个古老理论注入了新的活力。当时的欧洲各大城市充斥着机器的轰鸣声,仿佛整个世界都被蒸汽机推着向前走。一些传统观念的卫道士认为工业革命模糊了生命与非生命之间的界限,上帝的位置被呼啸而过的火车头取代了。于是他们开始重新宣扬活力论,试图证明那些机器虽然能自主运动,但缺乏活力,所以不是生命。伽伐尼的青蛙腿实验似乎证明电就是生命的活力,而克罗斯的那个实验则进一步证明电就是自然发生学说一直在寻找的那个点石成金的魔法棒。

活力论本来已经快要被人遗忘了,是工业革命重新为这个古老理论注入了新的活力。当时的欧洲各大城市充斥着机器的轰鸣声,仿佛整个世界都被蒸汽机推着向前走。一些传统观念的卫道士认为工业革命模糊了生命与非生命之间的界限,上帝的位置被呼啸而过的火车头取代了。于是他们开始重新宣扬活力论,试图证明那些机器虽然能自主运动,但缺乏活力,所以不是生命。伽伐尼的青蛙腿实验似乎证明电就是生命的活力,而克罗斯的那个实验则进一步证明电就是自然发生学说一直在寻找的那个点石成金的魔法棒。

因为小说中弗兰肯斯坦也是通过电击才让死尸复活的,所以当时的英国人普遍相信雪莱的创作灵感来自克罗斯。其实雪莱这本书早在1816年就写出来了,比克罗斯进行那项实验的时间早了整整20年。雪莱的灵感不是来自克罗斯,而是来自一位名叫伊拉斯谟斯·达尔文(Erasmus Darwin)的英国医生。物种的起源

从某种意义上讲,生命的起源在很长一段时间里都属于哲学家或者神学家才会去琢磨的问题。绝大多数普通人更想知道人是从哪里来的?猴子是从哪里来的?苹果树是从哪里来的?……换句话说,大家更关心的是每一个物种的起源。

18世纪时的欧洲生物学界普遍相信物种是不会改变的,地球上所有现存的物种在上帝创世之时便已造好了。但欧洲殖民者从世界各地带回来的动植物标本动摇了这一信念,于是有人提出了种变理论(transmutation),认为不同的物种之间是可以相互转变的。伊拉斯谟斯·达尔文不但是种变理论最坚定的拥护者,也是自然发生学说最积极的倡导者。在他看来,这两个学说是相辅相成的。如果物种是固定不变的,那么就很难想象每个物种都能依靠自然发生而演变出来。但如果种变理论是正确的,那么只要最初的那个简单生命是从无机世界里自然发生而来的,就可以通过种变这一过程而逐渐演变出今天我们看到的各种不同的物种。

伊拉斯谟斯·达尔文的这个思想已经非常接近今天的生命起源理论了,但在当年的英国却被视为太过激进,因为大家找不到证据。这一工作最终是被伊拉斯谟斯的孙子查尔斯·达尔文(Charles Darwin)完成的,他搭乘一艘英国海军战舰环游地球,沿途收集了大量证据,最终写出了那本划时代的科学巨著《物种起源》,彻底改变了生物学的面貌。

达尔文创作《物种起源》的故事已经被写得太多了,但大多数文章都把注意力集中到了加拉帕戈斯群岛(Galapagos Islands)的乌龟和雀鸟身上,忽略了地质学对达尔文的影响。其实年轻时的达尔文最感兴趣的是地质学,他最崇拜的偶像就是英国著名的地质学家查尔斯·莱尔(Charles Lyell)。莱尔颠覆了传统的地质学理论,他相信地质学的研究对象不是一堆死石头,而是在火山运动的影响下一直在缓慢地变化着的石头。达尔文从莱尔的理论中得到启发,意识到生命也必须不断变化才能适应新的环境。

地质学的这场革命同样和工业革命有关。正是在挖掘铁矿与煤炭的过程中,地质学家们才有机会深入地下,发现不同的地层对应着完全不同的生物,从而开启了以生物化石的特征来命名地质年代的做法。古生物化石的发现还为生命起源研究提供了新的证据,比如布封很早就意识到很多化石代表着已经灭绝的古代生物,从而更加坚信造物主是不存在的,有哪个造物主会杀死自己亲手制造出来的生命呢? 不过,面对同样的化石证据,拥有不同信仰的人会做出完全不同的解释。比如被誉为“古生物学之父”的法国保守派博物学家乔治·居维叶(Georges Cuvier)是最早提出猛犸象和乳齿象属于已灭绝物种的人,但他坚信这些物种死于《圣经》里记载的大洪水,取而代之的新物种既不是自然发生的,也不是从老物种变来的,而是原本生活在其他地方的不相干的物种,趁机迁移过来填补空白。与居维叶同为法国自然历史博物馆研究员的艾蒂安·若弗鲁瓦·圣伊莱尔(Étienne Geoffroy Saint-Hilaire)则从不同物种留下的化石中发现了它们的共同特征,比如鱼鳍、鸟翅和哺乳动物的四肢都有5根指骨,这些事实让圣伊莱尔相信种变理论是正确的,起码所有的脊椎动物全都来自同一个祖先。

不过,面对同样的化石证据,拥有不同信仰的人会做出完全不同的解释。比如被誉为“古生物学之父”的法国保守派博物学家乔治·居维叶(Georges Cuvier)是最早提出猛犸象和乳齿象属于已灭绝物种的人,但他坚信这些物种死于《圣经》里记载的大洪水,取而代之的新物种既不是自然发生的,也不是从老物种变来的,而是原本生活在其他地方的不相干的物种,趁机迁移过来填补空白。与居维叶同为法国自然历史博物馆研究员的艾蒂安·若弗鲁瓦·圣伊莱尔(Étienne Geoffroy Saint-Hilaire)则从不同物种留下的化石中发现了它们的共同特征,比如鱼鳍、鸟翅和哺乳动物的四肢都有5根指骨,这些事实让圣伊莱尔相信种变理论是正确的,起码所有的脊椎动物全都来自同一个祖先。

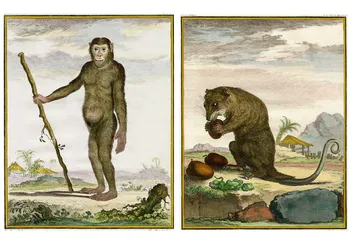

问题在于,那个共同祖先究竟是如何演化成不同的物种的呢?为了解释这个关键问题,另一位法国博物学家让-巴蒂斯特·拉马克(Jean-Baptiste Lamarck)提出了用进废退学说。他认为所有动物一生中所做的所有努力都会遗传给下一代,物种就是依靠这种内在的精神驱动力不断演化的,比如长颈鹿的脖子就是因为它们的祖先一直在努力伸长脖子吃树叶而变长的。 猛犸象骨架图,出自乔治·居维叶的《动物王国》

猛犸象骨架图,出自乔治·居维叶的《动物王国》

现在想来,这个用进废退学说不但不符合人们的日常经验,也很容易通过简单的生物实验加以验证,只要测一下后天习得的性状能否遗传给下一代就行了。但这个理论有一个好处,那就是为上帝保留了一个位置。拉马克提出的这个内在的精神驱动力很像是前文提到的活力,两者同样只能来自上帝,因此这个理论受到了一部分宗教人士的青睐。他们因为各种原因不再相信上帝直接创造了世间万物,但却愿意相信上帝仍然为生命注入了某种神秘的活力。

为了平息争执,法国科学院于1830年在自然历史博物馆搭了个讲台,请居维叶和圣伊莱尔(以及各自的支持者)进行了长达两个月的公开辩论,最终保守的法国科学院判居维叶获胜。全程关注了这场辩论的德国著名思想家兼诗人歌德(Johann Wolfgang von Goethe)对法国科学院的判决结果感到非常气愤,称这是法国全面走向保守的标志性事件。

达尔文显然是站在圣伊莱尔这一边的,后者对于脊椎动物化石的研究为达尔文提供了很多证据。但达尔文不同意拉马克的观点,他从托马斯·罗伯特·马尔萨斯(Thomas Robert Malthus)撰写的《人口论》一书中得到启发,意识到任何不适应环境的生物都只有死路一条,这就为那些更加适应环境的同类让出了位置。因为地球环境一直在变化,所以生命也必须不断地变化,这就是物种演化的动力。

达尔文在书中使用进化(evolution)一词代替了拉马克喜欢用的转化(transformation),从此达尔文就成了进化论的唯一代言人。其实进化与转化这两个概念在本质上几乎是相同的,达尔文最大的贡献并不是提出了进化论,而是提出了物种进化的方法,即他那本划时代著作的副标题——自然选择(natural selection)。达尔文用无数事实证明,物种只需要发生一点点随机的微小转变,就能在大自然的选择压力下不断进化,最终变成另一个全新的物种。整个过程不需要任何神秘力量参与,完全是自发的。 达尔文还有一点和拉马克完全不同。拉马克提出的用进废退理论对物种的演变过程施加了一定的限制,所以他不相信所有物种全都源于同一个祖先,而是为每一类物种都设想出了一个不一样的共祖。但达尔文的进化论没有这方面的限制,所以达尔文早在1837年就在笔记本上画出了第一棵进化树。在这张示意图上,所有物种全都源自同一个祖先,这是人类历史上第一次有人明确提出这样的观点。

达尔文还有一点和拉马克完全不同。拉马克提出的用进废退理论对物种的演变过程施加了一定的限制,所以他不相信所有物种全都源于同一个祖先,而是为每一类物种都设想出了一个不一样的共祖。但达尔文的进化论没有这方面的限制,所以达尔文早在1837年就在笔记本上画出了第一棵进化树。在这张示意图上,所有物种全都源自同一个祖先,这是人类历史上第一次有人明确提出这样的观点。

换句话说,自达尔文之后,我们就不再问第一个人是从哪里来的,第一只猴子是从哪里来的,第一棵苹果树是从哪里来的……生命起源这个宏大的命题终于被压缩成了一个简单明了的根本问题,那就是如今地球上所有生命的那个共同祖先究竟是从哪里来的。只要这个问题解决了,那么剩下的所有问题都可以用达尔文的自然选择学说加以解释。

但是,正是这个关键问题,给上帝保留了一个位置。

达尔文没有试图回答这个问题,他甚至在《物种起源》的第二版里加上了造物主的字眼,又在第三版里去掉了。当然了,当年的达尔文确实没有能力回答这个问题,因为《物种起源》这本书的所有证据最早只能追溯到5亿年前的化石记录,仅占地球生命史的九分之一,他不可能仅从这段时间留下的化石记录去推测很多年之前发生的事情。不过达尔文曾经在一封写给友人的信件中提出最早的生命很可能来自地球表面的一个温暖的小池塘,从此这个说法就被当成了某种先知语录,影响了整整一代生命起源研究者。

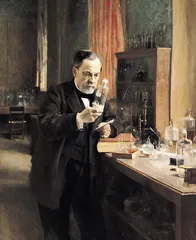

如果最早的那个生命真的来自温暖的小池塘,那就说明自然发生学说是正确的,留给上帝的最后一个位置也没了。一些信仰上帝的科学家对此忧心忡忡,他们想尽一切办法试图证明自然发生学说是错误的。最终获得成功的就是大名鼎鼎的法国微生物学家路易斯·巴斯德(Louis Pasteur),他用一个设计精巧的实验维护了上帝的荣耀。 1864年4月7日,巴黎大学(University of Paris)的演讲厅挤满了数千名观众,他们都是来听巴斯德发表演讲的。当时的巴斯德虽然只有42岁,却已是法国科学界的权威了。他不但证明了发酵作用源自微生物,而且证明传染病的病因也是微生物。他开创的细菌理论彻底改变了传染病的防治策略,挽救了无数生命。他发明的巴氏灭菌法极大地提高了食品和饮料的安全性,直到今天都还在使用。

1864年4月7日,巴黎大学(University of Paris)的演讲厅挤满了数千名观众,他们都是来听巴斯德发表演讲的。当时的巴斯德虽然只有42岁,却已是法国科学界的权威了。他不但证明了发酵作用源自微生物,而且证明传染病的病因也是微生物。他开创的细菌理论彻底改变了传染病的防治策略,挽救了无数生命。他发明的巴氏灭菌法极大地提高了食品和饮料的安全性,直到今天都还在使用。

那天讲座的主题是生命的起源,由头之一便是刚刚出版不久的《物种起源》。巴斯德先是简略梳理了一下这本书的主要内容,然后话锋一转,反问在场听众:“难道你们真的相信生命可以自发地出现,不需要上帝的指引吗?”

然后,巴斯德开始回顾自然发生学说的历史,列举了前辈们做过的各种实验。然后他命人关掉大灯,只剩下照向舞台的一盏昏暗的照明灯。他指着光线的轨迹对大家说:“请仔细看这束光,你们看到了很多微粒对吧?这就是空气中的尘埃,上面附着的微生物就是那些实验之所以失败的原因。”

正如巴斯德所说,很多涉及自然发生学说的实验都没法解决空气流通的问题,因为科学家们坚信生命需要氧气,不能把高温消毒后的营养液完全密封,但他们使用的透气型密封材料很容易被污染,所以那些实验似乎全都证明自然发生学说是正确的。巴斯德在研究发酵时意识到,也许微生物是通过空气中的尘埃到处传播的,于是他设计制造了一个曲颈瓶,瓶颈细长而又弯曲,瓶口没有任何密封装置,却完全可以在保证氧气自由流通的情况下把空气中的尘埃阻挡在外面,实验结果毫无疑问地证明自然发生学说是不正确的。当他把这个实验结果介绍给听众时,台下响起了热烈的掌声,因为那天来听讲的大都是坚定的天主教信徒,他们早就对不信教的英国人感到不满,很高兴看到一个聪明的法国人证明了上帝的存在。

其实巴斯德并不是一个天资聪颖的人,他年轻时学习成绩很一般,差点大学都没毕业。不过他干事情有股狠劲儿,这个优点帮助他做出了生平第一项重大发现。原来,当时的化学家们发现来自细菌的酒石酸溶液会让偏振光发生偏转,但人工合成的酒石酸就不会。巴斯德在显微镜下仔细观察人工合成的酒石酸晶体,发现了两种互为镜像的结晶。然后他用镊子把这两种晶体分别挑出来,证明它们都会使偏振光发生偏转,但合起来就不会了。于是他得出结论说,生物来源的酒石酸只有一种手性,人工合成的则两种手性都有。

顾名思义,手性(chirality)指的是两种分子式完全相同但三维结构互为镜像的分子,类似左手和右手。生化反应的酶往往只能催化某一种手性的分子,所以很多生物来源的大分子都只有一种手性,比如氨基酸都是左旋的,糖分子都是右旋的。但巴斯德并不清楚这里面的细节,他认为这个发现再次证明生命和非生命之间有着本质的区别,因此他更加坚信生命是上帝创造的。

晚年的巴斯德不止一次说过,虽然他在微生物方面的研究成果极具实用价值,但他个人最为看重的却是他对自然发生学说的证伪,因为这是他作为一名天主教徒对上帝应尽的义务。

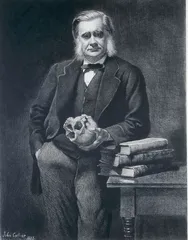

面对法国天主教徒咄咄逼人的攻势,英国人开始了自己的反击。1864年冬天,8名英国科学家在伦敦成立了X俱乐部,公开向教会宣战,领头人就是后来被誉为“达尔文的斗犬”的英国生物学家托马斯·赫胥黎(Thomas Huxley)。双方争论的焦点就是自然发生学说,但巴斯德的那个曲颈瓶实验确实无可争议,赫胥黎挑不出任何毛病,只能改变策略,发明了“不可知论者”(Agnostic)这个词,用来形容自己和宗教的关系。但是,赫胥黎有个名叫亨利·查尔顿·巴斯蒂安(Henry Charlton Bastian)的学生很不服气,一直试图挑战巴斯德。他做了很多实验,试图证明有机和无机的世界并没有不可逾越的边界。他甚至还写了一本名为《生命的开始》(The Beginnings of Life)的书,宣称病菌可以从病人的体内自发产生。但是,由于巴斯蒂安的实验设计漏洞百出,到后来就连X俱乐部的成员们也都纷纷倒戈,站在了巴斯德那一边。 现在我们知道,传统意义上的自然发生学说是错误的,巴斯德是最终的胜利者。巴斯蒂安的本意虽然是好的,但他的实验却都禁不起推敲,最终得出了一个对人类有害的结论。这件事足以说明,真正的科学是不会被科学家的信仰所影响的。如果没有实验数据的支持,再正确的想法也有可能是错误的。

现在我们知道,传统意义上的自然发生学说是错误的,巴斯德是最终的胜利者。巴斯蒂安的本意虽然是好的,但他的实验却都禁不起推敲,最终得出了一个对人类有害的结论。这件事足以说明,真正的科学是不会被科学家的信仰所影响的。如果没有实验数据的支持,再正确的想法也有可能是错误的。

这场争论正式宣告人类关于生命起源的探索暂时告一段落,思想再激进的科学家也都意识到当时的生命科学水平有限,对于生命本质的了解太过肤浅,不可能得出任何有意义的结论。于是,在此后的大半个世纪的时间里,不再有人专门研究生命起源的问题了,大家都把注意力集中到了生物学本身,开始研究细胞的结构与功能,以及新陈代谢、光合作用和遗传的生化机理等基本问题。

但是,仍然有人对这个人类的终极问题感兴趣。上世纪20年代,苏联科学家亚历山大·奥巴林(Alexander Oparin)和苏格兰科学家霍尔丹(J.B.S. Haldane)分别撰写了一本书和一本小册子,各自独立地提出了一个全新的生命起源理论。因为这两个理论的内核非常相似,后人一般将二者统称为“奥巴林—霍尔丹假说”(Oparin-Haldane hypothesis)。这个假说认为,早期地球大气富含氢气、甲烷、氨气和水蒸气,这些气体在闪电、太阳辐射或火山活动引起的高温作用下相互结合,形成了简单的有机化合物。之后,这些有机物会在原始海洋中慢慢积累,逐渐形成一大锅温热的有机浆汤,生命就是在这锅原始汤(primordial soup)中诞生的。

这个原始汤假说听上去很像自然发生学说,但其实两者有着本质的不同。奥巴林和霍尔丹设想的原始汤概念来自天文学、地质学和生物化学的最新进展,其中的很多假设都非常具体,而且都是可以被实验所验证的,因此这是生命起源领域的第一个真正意义上的科学假说,具有划时代的意义。

值得一提的是,虽然两人关于原始汤形成机制的构想是相似的,但之后两人的理论却出现了分歧。奥巴林认为生命是一个化学过程,新陈代谢才是驱动力。而霍尔丹则相信基因复制才是关键,原始汤里必须首先进化出能够自我复制的因子,生命才能出现。这两个理论被后人称为“代谢优先假说”和“遗传优先假说”,直到今天仍然是生命起源领域的两个最主要的阵营。

有意思的是,两人的分歧与其说是科学上的,不如说是政治上的,因为奥巴林来自苏联,而当时的苏联相信遗传学是美帝国主义的科学,适者生存原则违反了马克思主义信条,这就是为什么苏联科学院力挺支持拉马克用进废退学说的生物学家特罗菲姆·李森科(Trofim Lysenko),以此来对抗代表资产阶级科学的美国遗传学家托马斯·亨特·摩尔根(Thomas Hunt Morgan)。这一决定除了让超过3000名苏联生物学家受到迫害,直接导致苏联遗传学研究落后了几十年之外,还造成了大面积的粮食减产。 奥巴林—霍尔丹假说开启了生命起源领域的新时代,但因为世界大战等原因,这个新时代还需要再等上几十年才能开花结果。但是,物理学家们等不及了,他们决定抛开生物学家,直接参与生命起源的讨论。

奥巴林—霍尔丹假说开启了生命起源领域的新时代,但因为世界大战等原因,这个新时代还需要再等上几十年才能开花结果。但是,物理学家们等不及了,他们决定抛开生物学家,直接参与生命起源的讨论。

众所周知,20世纪的头30年是物理学的黄金年代,诞生了一大批能够改变人类世界观的新理论,比如相对论和量子论等。1944年,量子论的奠基人之一埃尔温·薛定谔(Erwin Schrödinger)出版了一本名为《生命是什么?》的小册子,首次从物理学的角度定义了生命。在他看来,生命最本质的特征就是它会从外部世界吸收“负熵”,以此来对抗熵增的趋势,并依靠一种非周期性的晶体把这个本事传递下去。

今天再读这本小册子,我们不得不佩服薛定谔的远见,因为他提出的这个定义分别对应着新陈代谢和遗传变异这两个生命最关键的特质,而这两个特质都与复杂性理论有关。

先说新陈代谢(metabolism),它从能量的角度解释了复杂性的起源。早在显微镜还没有被发明出来的远古时代,祖先们就已经意识到生命体的复杂程度远超非生命体。后来有人用钟表来形容生命体的复杂性,暗示如此复杂的东西不可能自发产生,一定是被上帝造出来的。达尔文进化论的核心其实就是试图解释为什么复杂性的出现不一定来自某个造物主,仅凭自然选择就足够了,但热力学第二定律的出现似乎为这个说法蒙上了一层阴影。

热力学第二定律的核心就是熵(Entropy)这个概念,我们可以简单地将熵理解为衡量系统有序度的物理量。一个系统越有序(也就是越复杂),熵值就越低。热力学第二定律规定,一个封闭系统一定会变得越来越混乱,即它的熵值一定会越来越大,所以该定律又名熵增定律。如果我们把宇宙看成一个封闭系统的话,那么按照熵增定律,总有一天宇宙会进入一个均匀的死寂状态,不再有任何有趣的事情发生,所以有人将热力学第二定律称为宇宙第一定律,因为它预言了宇宙的最终结局。

生命之所以在宇宙中显得如此奇特,就是因为生命似乎是反其道而行之的。但生命并不违反热力学第二定律,因为生命体不是一个孤立的封闭系统,而是不断地从环境中吸收负熵(包括有序的物质营养和自由能),并排出正熵(包括有形的废物和无形的热量),以此来维持自身的低熵状态,这个过程就叫新陈代谢,这是我们定义生与死的最高标准:有新陈代谢的就是活物,没有新陈代谢的就是死物。

为了更好地描述这类不断与外界交换物质与能量从而维持在热力学非平衡态上的物理系统,比利时籍俄裔物理学家伊利亚·普里高津(Ilya Prigogine)于上世纪50年代中期提出了耗散系统(dissipative system)理论,用简洁的数学公式描述了这类系统的一般性质。我们在日常生活中经常可以见到这类耗散系统,比如海上的飓风、河流中的漩涡,以及空气中的火焰等都是。普通读者不必了解耗散系统到底是怎么一回事,只需知道一点就够了,那就是只要存在持续的能量输入,那么耗散结构是一定会自发出现的。

按照这个定义,生命也是一种耗散系统。如果我们把生命和它所处的环境当成一个整体来看待的话,那么生命的出现反而会加快这个整体的熵增速度。换句话说,如果把生命和其所处的环境合在一起来考虑的话,生命的出现反而是最符合熵增定律的一种自然现象,完全可以自发产生,不需要任何神秘力量的干预。

再说遗传变异,它从信息角度解释了复杂性的演化。前文说过,生命也是耗散系统,但生命和海上的飓风或者河中的漩涡有着很大的不同,原因就在于生命同时还是一个控制系统,能够根据外部条件的变化自发地调整自己的行为,以便能让自身更加持久地存在下去。这个控制能力是在不断地学习和试错中逐渐成熟的,这就涉及信息的储存与应用。也就是说,生命就是一个能够利用信息来维持自身的生存优势,并能够将信息传递下去的耗散系统。

当外部环境发生变化时,越是能适应这一变化的耗散系统,存在得就越久,这就是达尔文进化论的本质。通常情况下,越是能够适应不同环境的耗散系统,其内部结构也就越复杂,这就是为什么自然选择会让生命进化得越来越复杂的原因。今天的人类用肉眼看到的是生命经过几十亿年进化而导致的结果,所以才会觉得生命是如此的特殊。其实如果我们能够穿越回古代,一步一步地检视生命进化的过程,就会发现生命进化的每一步都是自然发生的,不需要任何神迹的干预。

为了能够长久地储存如此多的遗传信息,遗传分子必须是一种非周期性的晶体,这是薛定谔根据生物化学的基本原理推导出来的一个推论。事实证明他的推导是完全正确的,DNA正是这样一个非周期性的晶体,生命起源这一研究领域也是在DNA被发现之后才算真正地步入了正轨。结语

生命起源很可能是人类历史上被研究得最久的一个问题,我们可以从中总结出人类在探索世界的过程中不断出现的三条规律。

第一,再聪明的大脑也不可能闭门造车,人类历史上几乎所有的重大发现都是集体智慧的结果。泰勒斯是从他的埃及之旅中得到启发,提出了水本原说;阿那克西曼德是从往来于米利都的商人那里了解了其他文明对世界的看法,构想出了四元素理论;亚里士多德从亚历山大大帝收集来的奇珍异宝中悟出了自然发生学说;人类发现微生物,源于两位“虎克”的相互启发;作为生物学的集大成者,达尔文花了4年时间周游世界,这才写出了《物种起源》。

第二,无论听上去多么合理的假说,也必须经过实践的检验,而科学实践的成败,与实验方法的改进和实验技术的发展密不可分。如果没有显微镜,人类就不可能发现微生物;如果没有对照组理念的引入,人类很可能永远也不会知道自然发生假说是错误的;如果没有物理和化学领域的革命性技术进步,我们永远也不会知道有机分子的结构与性质,生命起源问题也就永远不会找到答案。

第三,无论多么优秀的科学家,骨子里都是人,只要是人,就会有偏见,只要有偏见,就会影响科学家对实验结果的解释,这个现象贯穿了整个科学史。像生命起源这样与世界观联系紧密的研究领域,偏见尤其难以避免,所以这个领域的火药味非常浓,直到今天都是如此。

科学界普遍认为,要想不被偏见所误导,科学家只能靠实验数据说话。但是,实验数据也不是万能的,因为人类所掌握的实验技术永远在进步。比如说,巴斯德用他那个年代所能获得的最好的技术,证明自然发生学说是错误的,但地球生命归根结底还是自然发生的,所以最终巴斯德还是错了。所以说,一个优秀的假说,即使暂时被证明是错误的,也不应被放弃。两者的平衡非常难以掌握,这就是科学研究的魅力所在。 人类生命起源