遗传优先

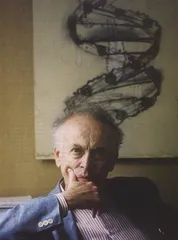

作者:袁越 1905年是公认的物理学奇迹年,当年只有26岁的爱因斯坦一口气发表了4篇划时代的论文,建立了分子运动论、狭义相对论和光量子假说,彻底改变了物理学的面貌。如果说生命起源领域也有个奇迹年的话,那么1953年绝对是大家的首选。这年的4月25日,美国生物学家詹姆斯·沃森(James Watson)和英国化学家弗朗西斯·克里克(Francis Crick)联名在《自然》(Nature)杂志上发表了一篇只有一页的论文,画出了脱氧核糖核酸(DNA)分子的双螺旋模型,从结构上确立了DNA作为遗传分子的核心地位。

1905年是公认的物理学奇迹年,当年只有26岁的爱因斯坦一口气发表了4篇划时代的论文,建立了分子运动论、狭义相对论和光量子假说,彻底改变了物理学的面貌。如果说生命起源领域也有个奇迹年的话,那么1953年绝对是大家的首选。这年的4月25日,美国生物学家詹姆斯·沃森(James Watson)和英国化学家弗朗西斯·克里克(Francis Crick)联名在《自然》(Nature)杂志上发表了一篇只有一页的论文,画出了脱氧核糖核酸(DNA)分子的双螺旋模型,从结构上确立了DNA作为遗传分子的核心地位。但是,这篇论文发表后并没有引起大众媒体的太多反响,一向关注科技动态的《纽约时报》(New York Times)本来请人写了篇评论文章,主编却觉得没什么意思,在付印的最后一刻将其拿掉了。

三周后的5月15日,和《自然》齐名的《科学》(Science)杂志刊登了另一篇重磅论文,来自美国芝加哥大学的研究生斯坦利·米勒(Stanley Miller)在实验室里模拟早期地球环境,成功地合成出了好几种氨基酸,以及其他一些复杂的有机化合物。这篇论文立刻引发了大众媒体的广泛讨论,《纽约时报》很快发了一篇社论,称美国科学家在实验室里制造了一个原始地球。《时代》(Time)周刊则将这条新闻做成了封面故事,称这项研究有可能在实验室里重复当初生命诞生的全过程,从而制造出一种全新的生命。

由此看来,大众对于生命起源问题的热情一直未减,只需一个小火花就能被迅速点燃。 正如前文所说,巴斯德的曲颈瓶实验彻底否定了自然发生学说,从此生命起源研究陷入低谷。虽然奥巴林和霍尔丹提出了原始汤假说,但这个假说要求原始地球环境必须能够自发合成出有机物,这件事在1950年时还被认为是非常困难的。

正如前文所说,巴斯德的曲颈瓶实验彻底否定了自然发生学说,从此生命起源研究陷入低谷。虽然奥巴林和霍尔丹提出了原始汤假说,但这个假说要求原始地球环境必须能够自发合成出有机物,这件事在1950年时还被认为是非常困难的。

化学家们早就知道,生命和非生命在物质结构上极为不同,所以化学分为有机化学和无机化学这两大类。有机分子是由碳原子为骨架组成的复杂分子,选择碳原子的原因是它能形成最多数量(4个)的化学键,因此碳原子骨架上还可以腾出地方连接各种分子基团,形成复杂的化学结构。

此前人们普遍相信有机分子只能来自生命活动,但在19世纪初期有人成功地用无机分子作为原材料,合成出了简单的有机化合物。不过这个实验只有在极为特殊的条件下才能获得成功,没人相信类似的条件能在原始地球上实现。当年只有22岁的米勒决定挑战一下这个问题,他按照原始汤假说提出的配方,在玻璃瓶里加入氢气、甲烷、氨气和水,然后通过加热水来模拟火山活动,用一个放电装置来模拟闪电,结果一天之后水的颜色就变黄了。6天之后,他将玻璃瓶中已经变成棕色的水抽出来化验,发现了至少5种氨基酸,其中甘氨酸和丙氨酸都是组成蛋白质的20种氨基酸之一,而且含量都不算低。

因为这个实验几乎是米勒一个人做出来的,他的导师哈罗德·尤里(Harold Urey)没有像惯常的方式那样在寄出的论文上署名。尤里曾因发明了分离氢同位素的技术而获得过1934年的诺贝尔化学奖,对个人名气看得很淡。没想到《科学》杂志拖了很长时间都没有答复,尤里一气之下给杂志主编写信,以改投其他杂志相威胁,这才说服对方将这篇论文刊登了出来。 论文发表后,米勒一跃成为当时全世界最有名的科学家之一,就连尤里也跟着沾了光,因为大家都习惯于把这个实验称为米勒—尤里实验。当年的一期《科学美国人》(Scientific American)杂志甚至刊登过一份“自己动手”(DIY)指南,鼓励全世界的化学爱好者模仿米勒,在自己家里“制造一个原始地球”。

论文发表后,米勒一跃成为当时全世界最有名的科学家之一,就连尤里也跟着沾了光,因为大家都习惯于把这个实验称为米勒—尤里实验。当年的一期《科学美国人》(Scientific American)杂志甚至刊登过一份“自己动手”(DIY)指南,鼓励全世界的化学爱好者模仿米勒,在自己家里“制造一个原始地球”。

米勒不幸于2007年因中风去世,但我有幸采访到了米勒的学生,加州大学圣地亚哥分校(UCSD)的退休教授杰弗里·巴达(Jeffery Bada)。他因为身体不好,不久前刚刚住进了当地的一家养老院。刚一见面他就用中文和我打招呼,原来他曾经在上世纪80年代受邀去中国做过9个月的访问学者,为周口店生物化石测年,得出了50万至60万年的结论。

“我刚进UCSD时学的是理论化学,1976年在一个会上偶遇米勒,被他的研究方向所吸引,转到了他的实验室,主攻早期地球大气环境。”巴达告诉我,“我在研究氨基酸手性时发现可以用它来测年,便发明了利用外消旋化(racemisation)来测年的技术,凭借这项技术为很多古生物化石测过年。” 上文说过,很多有机分子都是有手性的。但当生物死去之后,其体内的有机分子会逐渐失去手性,最终成为左右手性各占一半的中间状态,这就叫外消旋化。这个转变过程是和时间成正比的,因此科学家们可以通过测量化石样本中两种手性分子的比例测出它的年代。

上文说过,很多有机分子都是有手性的。但当生物死去之后,其体内的有机分子会逐渐失去手性,最终成为左右手性各占一半的中间状态,这就叫外消旋化。这个转变过程是和时间成正比的,因此科学家们可以通过测量化石样本中两种手性分子的比例测出它的年代。

“米勒去世后,我去整理他的遗物,惊讶地发现他把当年做的那个实验留下的残渣完好无损地保留了下来。于是我用更先进的技术测量了其中的成分,又发现了几十种不同的氨基酸,只不过它们的含量都很低。”巴达对我说,“我甚至还发现了一些多肽,证明氨基酸在那样的条件下是可以发生聚合反应的。”

聚合反应(polymerization)指的是氨基酸互相连接成长链的过程,如果这个链条由50个以内的氨基酸组成,它被称为多肽链(peptide)。如果这个链条由50个以上的氨基酸组成,它就可以被称为蛋白质了。核苷酸(nucleotide,即基因序列里的字母ATCG)相互连接成核酸(nucleic acid,即DNA或者RNA)的过程也叫聚合反应,绝大部分生命大分子都是依靠聚合反应变得更复杂的。

“前两天我又去整理了一下实验室,发现了一个纸箱,里面居然放着米勒当年做实验所用的那套设备。”巴达指着门口的一个纸箱子兴奋地对我说,“我让学校把这个箱子寄给我,今天上午刚送到。”

他当着我的面打开了这个纸箱,里面装满了泡沫塑料。他伸手进去掏了半天,摸出了几个碎了的玻璃瓶,以及一个看似电钻的东西。“这个装置是文物啊!可惜没有保护好。”巴达惋惜地说,“不过这个电火花生成器还在,应该还可以用。”

巴达把那个电子装置插上电,然后按下开关,那玩意儿发出了噼噼啪啪的声音。当初米勒就是用这个东西产生的电火花模仿闪电,创造出了有机大分子。 为什么这么重要的一件文物竟然落得个如此凄惨的下场?为什么巴达没有跟随导师继续研究生命起源,而是选择了一条全新的赛道?原因和米勒当初选择的原始条件有关。那个初始条件来自原始汤假说,奥巴林和霍尔丹认为地球早期大气应该和现在的木星大气差不多,富含还原性气体,比如氢气和甲烷。但后来的研究发现这个假定是错误的,地球早期大气和现在差不多,主要由氮气和二氧化碳组成,既没有氧气,也没有氢气、甲烷和氨气。而当科学家们用氮气和二氧化碳重复米勒实验时,却没有检测到有机分子,于是米勒实验的关注度迅速降低,很快就被科学界遗忘了。

为什么这么重要的一件文物竟然落得个如此凄惨的下场?为什么巴达没有跟随导师继续研究生命起源,而是选择了一条全新的赛道?原因和米勒当初选择的原始条件有关。那个初始条件来自原始汤假说,奥巴林和霍尔丹认为地球早期大气应该和现在的木星大气差不多,富含还原性气体,比如氢气和甲烷。但后来的研究发现这个假定是错误的,地球早期大气和现在差不多,主要由氮气和二氧化碳组成,既没有氧气,也没有氢气、甲烷和氨气。而当科学家们用氮气和二氧化碳重复米勒实验时,却没有检测到有机分子,于是米勒实验的关注度迅速降低,很快就被科学界遗忘了。

但是,原始汤理论却没有因此而衰落,因为科学家们很快就发现了新的有机物来源,这就是陨石。其实早在19世纪中叶就有一位法国科学家在陨石中发现了有机物的踪迹,但后来巴斯德分析了同一块陨石后认为这是地球微生物污染导致的。1962年,两位美国科学家重新研究了那块陨石,发现巴斯德的判断有误,其中确实有来自外太空的有机物。这篇论文在《自然》杂志发表后重新引起了大家对陨石的兴趣,很快就有人在一块比较新的澳大利亚陨石中又一次发现了有机物存在的确凿证据,而且其中含有的氨基酸和米勒实验的结果非常相似。之后的一系列研究证明不但陨石中含有氨基酸,就连彗星和小行星样本中也含有大量有机物。于是原始汤理论的拥趸们提出了另一个假说,认为地球早期海洋中的有机物主要来自外太空,是那些陨石为地球生命提供了第一批原材料。

“有些科学家认为米勒实验是错误的,不可能在早期地球上发生,我不同意这个观点。”巴达对我说,“我认为早期地球生命所需的原材料既可以来自外太空,也可以在地球上自发地生产出来。”

巴达告诉我,后来又有很多人通过改进米勒实验的条件,比如增温加压或者添加一些无机催化剂等,证明早期地球环境完全可以自发合成出所有20种氨基酸和不同长度的脂肪酸,以及各种不同结构的糖分子和5种主要碱基。因此,组成生命的三种主要物质(氨基酸、脂肪与核苷酸)当中有两种都完全可以在原始汤中自发地合成出来,只有核苷酸尚存疑问。

核苷酸是一种比较复杂的有机分子,包括一个碱基、一个五碳糖和一个或多个磷酸根,其中磷酸根是无机物,只要有足够多的磷元素就成。地球是一个严重缺磷的星球,而且磷元素不太容易溶于水,似乎很难自发生成磷酸根。但后来有人证明只要地球上有陆地,磷元素就可以通过日晒雨淋从岩石中被溶解出来,再随雨水流入大海,所以磷酸根的问题基本算是解决了。

碱基和糖都能自发合成,但三者在没有酶的原始汤中似乎很难自发结合成核苷酸。其中嘌呤(碱基的一种,包括腺嘌呤A和鸟嘌呤G)虽然可以与核糖反应,但反应效率非常低。而嘧啶(另一种碱基,包括胞嘧啶C、胸腺嘧啶T和尿嘧啶U)则几乎无法与核糖发生反应,原始汤假说遇到了最严重的挑战。

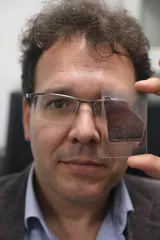

2009年5月14日出版的《自然》杂志刊登了一篇重磅论文,解决了这个问题。我专程去伦敦采访了这篇论文的第一作者,目前担任伦敦大学学院(UCL)有机化学系教授的马修·鲍纳(Matthew Bowner),请他介绍了这篇论文的来龙去脉。

“我们的思路是不关心单体,只关心最终产物是怎么合成出来的。”鲍纳对我说,“因为原始汤里存在各种各样的小分子化合物,终产物不一定非得按照实验室的思路才能被合成出来。”

按照一般实验室的思路,化学家们会先合成一个碱基,再合成一个核糖,然后想办法把它们连起来,变成核苷酸。但鲍纳在他当时的导师、英国曼彻斯特大学(University of Manchester)教授约翰·萨瑟兰(John Sutherland)的指导下,重新设计了一个合成路径。他们从原始汤里可能存在的原材料出发,跳过碱基与核糖这两个步骤,只用4步反应就直接生成了胞嘧啶和胸腺嘧啶。

“因为遗传信息的缺失,我们不知道早期生命到底是什么样子的。又因为超过35亿年的化石非常罕见,所以我们也不知道早期生命源自何处。我们的思路只能是从现有的分子入手,倒推它们可能的合成路径。”鲍纳对我说,“作为一个化学家,我不关心生命起源自哪里,也不关心如今流行的各种生命起源理论,我只关心能否在实验室条件下创造出生命所需的原材料,以及它们如何才能整合到一起,因为无法通过实验来证明的理论是没有用的。”

鲍纳的实验室正在尝试利用类似的方法寻找嘌呤的高效合成方式,虽然尚未取得完全的成功,但已经相当接近了。至此,所有生命必需的有机分子单体都已经被证明可以在早期地球的原始环境下自发地生产出来。

但是,光有这些分子还不是生命,我们必须证明这些分子能通过同样简单的化学反应一步一步地构建出一个完整的生命大厦。这项工作难度太大了,仅靠化学家是不够的,必须把遗传学家拉进来。 沃森和克里克发现DNA双螺旋结构的那篇论文一开始并没有引起大家的兴趣,部分原因在于当时生物学界普遍认为只有蛋白质才配成为遗传物质。要知道,DNA是由4种碱基(即大家熟悉的ATCG)组成的,而蛋白质则是由20种氨基酸组成的,生物学家们无法想象仅靠4种碱基就能编码出如此复杂的生命世界,这在数学上似乎是不可能的。沃森是当时少见的几位坚信DNA是遗传物质的人,因为他更愿意相信实验结果而不是理论推测。

沃森和克里克发现DNA双螺旋结构的那篇论文一开始并没有引起大家的兴趣,部分原因在于当时生物学界普遍认为只有蛋白质才配成为遗传物质。要知道,DNA是由4种碱基(即大家熟悉的ATCG)组成的,而蛋白质则是由20种氨基酸组成的,生物学家们无法想象仅靠4种碱基就能编码出如此复杂的生命世界,这在数学上似乎是不可能的。沃森是当时少见的几位坚信DNA是遗传物质的人,因为他更愿意相信实验结果而不是理论推测。

原来,一位名叫奥斯瓦尔德·埃弗里(Oswald Avery)的美国科学家早在1944年就设计了一个巧妙的实验,证明只有DNA才有可能是遗传物质。他把S型细菌的蛋白质、脂肪、糖和DNA分别提取出来,和R型细菌混合,结果只有DNA才能将R型细菌转化成S型细菌。这个结果和当时的主流意见不一致,没有引起足够的重视,但沃森只相信实验数据,不相信主流意见,因此他从一开始就把兴趣放在了DNA上,最终获得了成功。 这个案例再次证明,一个科学理论无论听上去多么有道理,如果没有实验数据的支持,都是存疑的。

这个案例再次证明,一个科学理论无论听上去多么有道理,如果没有实验数据的支持,都是存疑的。

DNA双螺旋模型简单易懂,就连普通人都能立刻明白其中的道理。但是,科学界并没有立即接受它,因为遗传的具体细节尚未搞清。于是克里克(以及很多来自世界各国的科学家)又花了13年的时间破译了遗传密码,生命的秘密这才终于被解开了。

从信息学的角度看,生命的遗传方式就是把数字信号转变为模拟信号的过程。众所周知,生命活动主要是由蛋白酶来控制的,蛋白酶的活性取决于它的三维结构,而三维结构的变化是线性的,任何一个微小的改变都能影响其功能,这就是模拟信号的特征,也是当初生物学家不相信DNA是遗传物质的原因。后来大家知道,蛋白质的三维结构完全取决于其氨基酸顺序,如果一个蛋白质的氨基酸序列被确定了,那么它的三维结构也就被确定了。这么一来,蛋白质三维结构的模拟信号就转变成了氨基酸序列的数字信号。克里克等人证明,氨基酸的排列次序是由信使RNA(mRNA)的碱基序列来决定的,每3个碱基编码一个氨基酸,而mRNA的碱基序列又是由DNA的碱基序列所决定的,这就是DNA分子上储存的线性数字信号能够为复杂的蛋白质模拟信号编码的原理。 如果说DNA双螺旋结构的功能通俗易懂的话,那么这套遗传密码的工作原理则极其复杂,导致很多人难以相信如此复杂的机制究竟是如何自发产生的。更加令人不可思议的是,遗传密码的设定显得十分随意,谁也猜不出为什么有的氨基酸只对应一个密码,有的氨基酸却对应6个密码,而且如此复杂而又随意的密码表竟然被几乎所有的地球生物所采纳,仿佛地球上的生命全都来自一次偶然的随机事件。为了解释这个谜团,克里克提出了“泛种论”(panspermia),认为所有地球生命全都是某个外太空种子的后代。他甚至写了一本书,宣称某个高级地外文明在宇宙间四处播种,地球只不过接收了其中的一粒种子而已。

如果说DNA双螺旋结构的功能通俗易懂的话,那么这套遗传密码的工作原理则极其复杂,导致很多人难以相信如此复杂的机制究竟是如何自发产生的。更加令人不可思议的是,遗传密码的设定显得十分随意,谁也猜不出为什么有的氨基酸只对应一个密码,有的氨基酸却对应6个密码,而且如此复杂而又随意的密码表竟然被几乎所有的地球生物所采纳,仿佛地球上的生命全都来自一次偶然的随机事件。为了解释这个谜团,克里克提出了“泛种论”(panspermia),认为所有地球生命全都是某个外太空种子的后代。他甚至写了一本书,宣称某个高级地外文明在宇宙间四处播种,地球只不过接收了其中的一粒种子而已。

这本书出版后引发了巨大争议,很多人指责克里克昏了头,因为这套理论实在是太像宗教了。现在想来,克里克犯了另一个错误,那就是急于相信当前的实验结果,忽略了背后理论的自洽性。事实上,只要克里克再等几年,恐怕就不会去写那本书了,因为科学家们很快就发现密码表其实是有规律可循的。简单来说,三联密码子的第一个字母和氨基酸的合成前体有关系,比如任何以丙酮酸为前体的氨基酸,密码子的第一字母都是T。三联密码子的第二个字母则和氨基酸的溶水性有关,所有亲水的氨基酸对应的第二个字母都是A,而6种最疏水的氨基酸当中有5种的第二个字母都是T。只有三联密码子的第三个字母似乎是随机的,但也存在一定的规律性,比如越早出现的氨基酸分配到的第三个字母就越多。

换句话说,遗传密码表根本不像克里克猜测的那样来自一次偶然的随机事件,而是被进化出来的,我们不需要来自外太空的生命种子。事实上,后来的研究表明,外太空是一个非常严酷的地方,任何生命种子都很难禁得起太空环境的考验。但是,所有地球生命全都共用同一个密码本这件事却也说明了一个事实,那就是所有现存的地球生命全都来自一个共同祖先,即使此前还有另外的祖先,它们的后代也肯定早就死光了。

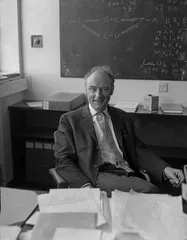

生物遗传机制的破译为生命起源研究提供了一个新思路,即通过分析现有生命的DNA序列,倒推生命的起源。今天的我们已经对基因寻祖这件事非常熟悉了,人类祖先源自非洲这个结论最早就是通过研究人类线粒体基因序列而得出来的。但在上世纪70年代,DNA测序技术非常复杂而且昂贵,一个简单的样品往往需要几个月的时间才能测完。一位名叫卡尔·乌斯(Carl Woese)的美国伊利诺伊大学(University of Illinois)遗传学家接受了这个挑战,花了好几年的时间测出了很多不同物种的核糖体16S亚基的基因序列,试图用这个办法画出一棵更加准确的进化树。

核糖体(ribosome)是已知所有细胞的蛋白质工厂,这一点也是生命单一起源理论的重要证据之一。所有生物的核糖体都是由蛋白质和核糖体RNA(rRNA)构成的,乌斯选择的16S是核糖体内的一个分子量较小的rRNA亚基,但功能却很重要,所以其基因序列相对保守。乌斯的测序结果显示,原核细胞和真核细胞的16S基因序列确实有差别,这一点丝毫不令人惊讶。但他发现一种产甲烷菌的16S基因序列和其他细菌差异极大,应该属于另一个域。

按照现行的生物分类法,所有地球生物一共分为8级,分别是域、界、门、纲、目、科、属、种,域是最大的分类单元。早年间人们认为生命只有动物和植物这两个域,但随着微生物被发现,以及细胞结构研究的深入,大家意识到应该按照细胞核的有无将所有生物分成原核生物(prokaryote)和真核生物(eukaryote)这两大域。细菌原本都被归到了原核生物域,但这种产甲烷菌和其他细菌的差别实在是太大了,乌斯单独为其创建了一个新的域,即古菌(archaea)域。

这个发现史称“乌斯革命”(Woesian revolution),因为它不仅彻底改变了人类对于微生物的认知,也改变了生命起源的研究方向。在此之前,科学家们只能采用自下而上的方法来研究生命起源问题,即从地球原始环境着手,看看哪种环境可以产生最原始的生命。乌斯的方法相当于自上而下的倒推法,即从现有生物的基因序列中去寻找原始生命的蛛丝马迹。

除了16S基因序列有所不同之外,细菌和古菌的细胞膜也有显著的不同,其代谢机理也很不一样,甚至两者的DNA复制机制也有显著的差异。但两者的遗传密码是相同的,说明这两种微生物全都来自另一种更加古老的微生物,它很可能就是所有地球生命最后的共同祖先(last universal common ancestor),一般简称为卢卡(LUCA)。

按照乌斯的推测,卢卡应该是一种极为原始的细胞,内部有DNA、RNA和蛋白质,有核糖体和遗传密码,外部被脂质双分子细胞膜所包裹。但当他试图利用同样的基因测序法去倒推细菌和古菌的进化机制时,却发现再也推不动了,他意识到这是因为原核生物的遗传方式和真核生物很不一样。大部分真核生物是通过有性生殖来繁衍后代的,每个后代的基因都来自父亲和母亲,很容易顺着基因这条线倒推回去。原核生物虽然也可以通过简单的细胞分裂来增殖,但它们经常从邻居那里“偷”基因,以此来丰富自己的基因库。这个遗传方式被称为水平基因转移(horizontal gene transfer),很多病菌就是依靠这个方法获得了对抗生素的抗性。因为这个缘故,我们无法根据基因序列的差异倒推回去,细菌和古菌的起源成了一片模糊地带,所有的进化细节都丢失了。

1977年,乌斯将自己的研究成果写成论文发表了出来,并绘制了一棵新的生命树。这棵树共有三个大的分支,分别对应着细菌、古菌和真核生物,这就是他提出的三域分类法。在此基础之上,他又提出了一个大胆的假说,认为大树的根部并不像达尔文绘制的那棵生命树那样只有一个根,而是一大丛相互连接的根须。他猜测最早的那个卢卡并不是一个细胞,而是一群细胞,相互之间可以自由交换遗传物质。事实上,这就是为什么遗传密码必须统一的真正原因,因为只有这样才能让早期的细胞群落共享信息、共同进化。

这篇论文在生物学界引发了激烈的争论,很多人认为乌斯发了疯,仅凭一个16S序列就改写了生命的分类法。但后续研究提供了越来越多的新证据,证明乌斯的这个分类法大体上是正确的。

就在乌斯试图自上而下地解决生命起源问题时,另有一群人仍然试图通过自下而上的方法找到突破口,正是这群人最终发明了一个以RNA为主导的世界。 DNA双螺旋结构的发现开启了生物学研究的新时代,从此遗传学取代了生物化学,成为最热门的研究领域。但是,对于生命起源研究者来说,DNA的发现却是一个坏消息,因为这个发现把遗传和新陈代谢这两个最重要的任务分配给了两个完全不同的分子,这就产生了一个“先有蛋还是先有鸡”的悖论。

DNA双螺旋结构的发现开启了生物学研究的新时代,从此遗传学取代了生物化学,成为最热门的研究领域。但是,对于生命起源研究者来说,DNA的发现却是一个坏消息,因为这个发现把遗传和新陈代谢这两个最重要的任务分配给了两个完全不同的分子,这就产生了一个“先有蛋还是先有鸡”的悖论。

我们可以把DNA比作蛋,因为DNA分子结构单一而又稳定,很适合作为储存信息的遗传物质,但却几乎没有生化活性,不能催化任何反应。蛋白质则很像鸡,其分子结构复杂多变,可以干很多事情,比如作为生化反应的催化剂,但其自身的合成却需要DNA作为模板。于是,DNA和蛋白质互为依靠,先有哪个似乎都解释不通。

最先提出解决办法的人还是乌斯,他在研究遗传密码的过程中意识到RNA最有可能解决这个悖论,因为RNA分子既可以和DNA分子配对,起到信息传递的作用,又具有一定的结构灵活性,有可能具备催化能力。他在1967年出版了一本书,首次公开提出了这个观点。第二年,克里克和他在美国索尔克研究所(Salk Institute)的一位同事莱斯利·奥格尔(Leslie Orgel)各自撰写了一篇论文,详细论证了RNA成为蛋鸡同体的可能性。

不过,当时的人们还不知道RNA是否具有催化功能,三位学者的想法是非常超前的。但这件事再次证明了一个道理,那就是一个好的假说往往要比实验证据更有价值,因为RNA的催化作用果然在1982年被发现了。具备催化能力的RNA被称为核酶(ribozyme),以区别于由蛋白质构成的蛋白酶(enzyme)。

1986年,美国生物学家沃特·吉尔伯特(Walter Gilbert)正式提出了“RNA世界”(RNA World)假说,即最早的生命体是由RNA组成的,没有DNA或者蛋白质什么事儿。这个假说并不光是为了解决“鸡生蛋蛋生鸡”悖论而瞎想出来的,而是获得了很多其他证据的支持。其中最重要的证据就是有相当多的蛋白酶或者辅酶的活性中心是由RNA分子组成的,说明最早的那个生物催化剂就是RNA,后来加上去的蛋白质只是为了提高催化效率。

举例来说,作为新陈代谢最关键的分子,乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)的功能部分虽然是一个硫酯(thioester),但却意外地带有一个核苷酸把手,说明早期的核酶很可能是借助硫酯来提高催化效率的。再比如,在DNA合成与脂肪酸代谢中起到重要作用的维生素B12的功能中心是一个咕啉环(corrin ring),但它同样连接着一个核苷酸,说明最早行使这些功能的很可能就是这个核苷酸,其余部分都是为了提高效率而后加上去的。第三,DNA合成酶的活性中心含有大量核苷酸,这就进一步说明最早的DNA合成过程很可能是由RNA催化的。第四,也是最重要的一点,那就是核糖体的功能中心也是由核苷酸构成的,说明最早的蛋白质很可能也是由一个RNA机器生产出来的。

以上证据都是技术上的,真正为RNA世界假说提供理论依据的是伊利诺伊大学教授、乌斯的导师索尔·斯皮格尔曼(Sol Spiegelman)于上世纪60年代进行的一项非常著名的实验。他在一个试管里放入一些长链RNA分子作为模板,同时放入足够多的核苷酸单体作为原材料,以及从细胞中提取出来的RNA合成酶,对这些模板进行体外复制。反应进行一段时间后,他从试管里取出几滴溶液,放入一个不含长链RNA的试管里继续下一轮复制,如此重复了75次,结果发现试管里只剩下一种包含218个碱基的短链RNA分子。最妙的是,无论起始RNA分子是怎样的,最终都会得到同样的这段RNA短链,仿佛试管里有个设计师在工作一样。

后人将这个包含218个核苷酸的RNA短链称为斯皮格尔曼妖(Spiegelman’s monster),其实这个结果一点也不妖,因为这就相当于在试管里让各种不同序列的RNA分子相互比赛,看谁复制得最快,并以此为标准选择优胜者,淘汰失败者。换句话说,斯皮格尔曼在试管里进行了一次以RNA为单元的进化实验,并用这个实验证明进化不一定非得先有细胞才能进行,RNA分子完全可以独立自主地完成类似自然选择的进化过程。

这个结果对于生命起源研究者来说是革命性的,因为生命的一个最重要的定义就是具备达尔文式进化的能力。如果进化只能以细胞为单位进行,这就相当于创造了另一个“先有鸡还是先有蛋”的悖论。现在这个结果证明是先有了分子进化,然后才有了细胞。对应于蛋鸡悖论的话,这就相当于最早的那只鸡根本不需要下蛋就可以自我复制成两只鸡了。

不过,斯皮格尔曼实验里用到的RNA复制酶是个蛋白酶,可RNA世界里是没有蛋白质的,于是生命起源研究领域展开了一项竞赛,看谁能先找到一个能够复制RNA的核酶。在这方面做得最成功的是索尔克研究所的现任所长杰拉德·乔伊斯(Gerald Joyce),他采用的方法和斯皮格尔曼有些类似,即先在试管里放入一种复制能力和准确性都很差的核酶,然后引入大量随机突变,筛选复制效率最高的变种,经过20多轮的筛选之后,他得到了一个名为24-3的RNA聚合酶,能够准确高效地复制高达24个碱基的RNA片段,相关论文发表在2016年8月29日出版的《美国国家科学院院报》(PNAS)上。

这是目前已知的复制能力最好的核酶,但24个碱基的RNA片段还是太短了,基本上没有任何有价值的生化活性。更重要的是,这个24-3不能复制它自己,这就无法开始达尔文式进化。于是大家又开始了新的竞赛,看谁能先找到一个能够复制自身的核酶。可惜这项竞赛的难度太大,直到今天都还没有人能够站上领奖台。于是,又有人退而求其次,试图找到几种能够高效复制其他RNA分子的核酶,然后将它们组合到一起,形成一个包含多种RNA分子的互助式复制系统。

其实乔伊斯早在2009年就创造出了一个双复制系统,即RNA分子A可以催化RNA分子B的复制,而RNA分子B反过来又可以催化RNA分子A的复制。可惜这个系统不能做到从核苷酸开始复制,而是只能从RNA短片段开始,不能算是一个理想的RNA世界。

但是,这个双复制系统的构想很有意思,最早的RNA世界很可能就是这样的一个互助系统。这个构想的理论基础来自德国的诺贝尔奖获得者曼弗雷德·艾根(Manfred Eigen),他于1971年首次提出了超循环(hypercycle)理论,即如果分子A能够催化分子B的复制,分子B能够催化分子C的复制,分子C又能催化分子A的复制,那么这个由ABC组成的超循环系统就会以指数级的速度增长,就像大家非常熟悉的那个国际象棋棋盘放麦粒的故事一样。虽然麦粒数一开始增加得十分缓慢,但很快就会暴涨到一个天文数字,就像爆炸一样。

以色列本·古里安大学(Ben Gurion University)的生化学家埃迪·普罗斯(Addy Pross)于2016年出版了《生命是什么?》(What Is Life?)一书,将这个超循环理论运用到了生命起源领域。他认为生命的出现开始于一个极其简单的分子复制系统的产生,一旦这个复制系统找到了获取能量的办法,它就变成了一个超循环系统,从而战胜了环境中的其他类似的分子组合,成为这场生存竞赛的赢家。根据艾根的超循环理论,这个系统具备自我改进的能力,因此这个分子组合可以不断进化,并在这一过程中变得越来越复杂,直至出现生命。

这套理论把达尔文进化论扩展到了生命出现之前的世界,认为适者生存完全适用于分子之间的生存竞争,是宇宙的普世价值。但是,我们不能用这个理论去解释生命的起源,这就好比说我们不能用热力学第二定律去解释汽车发动机的原理一样,后者需要更具体的解释。

就拿RNA世界理论来说吧,它需要我们首先构想出一个包含大量RNA长链的原始汤,但核苷酸聚合成RNA长链的过程是一个脱水过程,如果原始汤里都是水的话,这个反应是无法自发进行的,正如我们不可能在水里拧干湿毛巾一样。我们需要在原始地球上找到一个特殊的环境,能够让这种脱水的聚合反应自发进行。

于是,地质学家们登场了。温暖的小池塘

伦敦自然历史博物馆是世界上第一家专注于收集非人类样品的博物馆,我此前去过很多次,但大都只关注馆内收藏的动植物标本或者化石样品。2023年底我又去了一次,但这次专门花了一整天的时间参观了矿石馆,发现这个馆其实和生命的历史有着非常紧密的联系。比如我们熟悉的石灰石(碳酸钙)和磷灰石(一种含钙的磷酸盐)大都是古生物尸体矿化后的结果,很多种类的铁矿石(比如赤铁矿)也是如此。燧石(chert,又名火石)则是保存软体生物尸体的最好方式,比如大家熟悉的碧玉(jasper,一种含有赤铁矿的燧石)里面能找到很多远古时期的微生物留下的印迹。 赤铁矿管代表了最古老的微化石和生命证据(Matthew Dodd 摄)

赤铁矿管代表了最古老的微化石和生命证据(Matthew Dodd 摄)

我这次去伦敦的一个主要目的就是采访伦敦大学学院(UCL)的地质学家多米尼克·帕皮尼奥(Dominic Papineau),他发现了迄今为止年代最久远的古微生物化石。据他介绍,这块化石是在加拿大魁北克北部的一个矿区被发现的,这个矿区在地质学界非常有名,因为这是地球上极少数的几个暴露于地表之上的古代表壳岩(supracrustal rock)所在地。表壳岩是在已有的地壳基岩上堆积而成的沉积岩,它们从来没有被埋入地壳深处,因此也就从来没有被炙热的岩浆熔化过,远古时期的微生物印迹这才得以完整地保留了下来。不过,地球上的大部分表壳岩都被埋在数公里厚的土层之下,只有加拿大北部、格陵兰岛、西澳大利亚和南极洲东部等少数几个地方的表壳岩会因为各种地质原因而暴露于地表之上。比如魁北克的这处矿区的表壳岩就是因为北美末次冰期的侵蚀而暴露至地表的,又因为气候寒冷导致没有足够多的植物根系将其转变为土壤,所以这里一直被称为地质学家的天堂。

“2008年,我独自去那个矿区寻找石墨,无意中在一处暴露的岩层里发现了一些红色的岩石,其叠片结构说明这是一块沉积岩。”帕皮尼奥对我说,“我又注意到其表面有土豆样的结核,用吸铁石一测,发现它有磁性,所有这些迹象都是化石存在的信号。” 于是帕皮尼奥采集了一些岩石样本带回实验室,花了几天时间将其做成了切片,在显微镜下看到了各种不同形状的微细丝。他意识到这块石头很不一般,便和同事们一起对这个样本进行了测年,发现它的年龄至少为37.5亿年,属于目前已知的最古老的表壳岩样本之一。接下来,他又和来自古生物学、地质学、分析化学和地球物理等学科的专家合作,从这块岩石的化学成分、形态特征、地层特点和同位素标记等诸多方面找到了30多个证据,证明显微镜下看到的那些细丝很可能就是古代微生物留下的印迹。

于是帕皮尼奥采集了一些岩石样本带回实验室,花了几天时间将其做成了切片,在显微镜下看到了各种不同形状的微细丝。他意识到这块石头很不一般,便和同事们一起对这个样本进行了测年,发现它的年龄至少为37.5亿年,属于目前已知的最古老的表壳岩样本之一。接下来,他又和来自古生物学、地质学、分析化学和地球物理等学科的专家合作,从这块岩石的化学成分、形态特征、地层特点和同位素标记等诸多方面找到了30多个证据,证明显微镜下看到的那些细丝很可能就是古代微生物留下的印迹。

帕皮尼奥将研究结果写成论文,发表在2022年4月13日出版的《科学进展》(Science Advances)杂志上,立刻引起了全球媒体的广泛关注。我在帕皮尼奥的实验室里看到了这块传奇般的岩石,这是一块5厘米见方的赭红色碧玉,上面有好看的条状花纹。我拿在手里掂量了一下,发现这块石头的质地极其坚硬,不敢相信里面居然藏着古代微生物的尸体,直到我通过显微镜观察岩石的内部结构,看到了很多不同形状的细丝,直径在5~25微米之间,和现在的细菌大小差不多,这才有点相信这个结论是可信的。

“当然这个结果还有争议,因为有些无机化学反应也能生成这种大小的细丝。不过其中一些螺旋状的细丝很像开瓶器的螺旋口,无机过程很难解释,所以我认为这些细丝是细菌的概率在90%~95%之间吧。”帕皮尼奥对我说,“我们的测年结果证明这块石头的年龄在37.5亿~42.8亿年之间,即使按照最保守的数字计算,地球早在37.5亿年前便已有很多细菌了。考虑到化石形成的时间应该要比细菌出现的时间晚一些,那么地球上出现生命的时间可能还会更早,甚至42亿年前都有可能。”

已知太阳系的年龄为45.6亿年,地球的年龄只比太阳系短2000万年,所以如果上述结论是正确的话,那么生命在地球形成之后不到3亿年内就诞生了,速度快得惊人。可是,此前地质学家们普遍认为地球形成之后的头5亿年里不断地遭到来自太阳系小行星和太空陨石的轰炸,地球表面到处是炙热的岩浆,因此这个时期被称为冥古宙(Hadean),生命怎么可能在这种冥界般的环境中诞生呢?

2014年,地质学家在澳大利亚西部发现了一块形成于44亿年前的锆石(Zircon),改变了人们对地球早期环境的认知。锆石是一种天然矿物,其晶体可以将存留于其中的环境分子保留数十亿年之久。当初科学家们就是通过分析锆石中的气泡成分,推断出地球早期大气成分和木星完全不同,从而修正了米勒实验的初始条件。这块44亿年的锆石显示当时的地壳不但已经基本成型,而且地球表面很可能已经出现了液态水,并不全是岩浆的世界。

关于地球上水的来源至今仍然存在争议,但有一点是肯定的,那就是早期地幔的储水能力远比现在要弱得多。今天的地幔储存的水量是海洋总水量的2.3倍,而冥古宙时期的地幔大约只能储存0.7倍的海洋总水量。考虑到水分的流失,有科学家估计早期地球上的海洋体积很可能是今天海洋体积的4倍之多,冥古宙的地球很可能是一个纯粹的水世界。事实上,今天发现的绝大部分早期岩石样本都形成于富含水分的环境之中,包括帕皮尼奥发现的那块碧玉。

即便如此,仍然有不少地质学家相信早期地球仍然可能出现零星的火山岛,这是一部分生命起源研究者最想看到的结果,因为他们坚信达尔文的预言是正确的,地球生命起源于陆地上的一个温暖的小池塘。

加州大学圣克鲁斯分校(UC Santa Cruz)教授大卫·迪莫(David Deamer)就是这个阵营的代表性人物之一。他虽然刚刚退休,但仍然管理着一间专门研究生命起源问题的实验室。我专程去实验室采访了他,发现他也和巴达一样,年轻时在其他领域取得了成功,然后用年轻时挣到的钱支持生命起源的研究。

“我认为,如果一个猜想不能被实验所验证,那它就不能成为一个合格的科学假说。”迪莫对我说,“很多人相信生命起源于深海,但这个猜想很难通过实验来验证,而我认为生命大概率起源于陆地上的热泉,这个猜想是可以通过实验来验证的。”

迪莫的想法诞生于2007年,那一年他加入了一个俄罗斯探险队,考察了位于堪察加半岛上的穆特洛夫斯基火山(Mutnovsky Volcano)。火山活动产生的热量使得聚集在地表洼地里的泉水不断地蒸发,而周围的河流或者雨水又可以为这些洼地补水,这就形成了一个干湿循环。迪莫惊讶地发现,这些洼地热泉里充满了微生物,很像达尔文描述过的温暖的小池塘。于是他突发奇想,认为这种干湿循环就是促使核苷酸或者氨基酸单体发生聚合反应的动力来源。 “此前一直有人认为地球早期原始汤里的有机化合物浓度太低,没法发生聚合反应。”迪莫对我说,“但我意识到地表热泉每天都在进行干湿循环,当泉水因蒸发而变干时,溶于水中的有机物会被浓缩,这就增加了分子碰撞的机会,为聚合反应的发生创造了条件。”

“此前一直有人认为地球早期原始汤里的有机化合物浓度太低,没法发生聚合反应。”迪莫对我说,“但我意识到地表热泉每天都在进行干湿循环,当泉水因蒸发而变干时,溶于水中的有机物会被浓缩,这就增加了分子碰撞的机会,为聚合反应的发生创造了条件。”

相比于低温高压的深海环境,地表热泉很容易模拟,于是迪莫和他的同事们在实验室里制造了一个热泉,模仿天然的干湿循环,证明其中的核苷酸单体能够聚合成超过50个核苷酸长度的RNA分子,这就为RNA世界的启动创造了条件。其他实验室的科学家用这个办法测试了氨基酸和脱氧核苷酸,证明干湿循环同样可以促使DNA和蛋白质的合成,这就进一步证明达尔文提出的温暖小池塘假说有可能是正确的。

“我认为生命的起源开始于两个自组织系统的诞生,一个是有机物单体聚合成长链大分子,比如核苷酸聚合成RNA,以及氨基酸聚合成蛋白质,这个自组织系统依靠陆地热泉的干湿循环就可以自发实现。”迪莫对我说,“另一个自组织系统就是脂肪酸聚合成囊泡,这个过程和吹肥皂泡的原理是一样的,同样可以在原始环境中自发进行。”

按照迪莫的设想,陆地热泉中的脂肪酸囊泡可以把聚合反应生成的不同长度的RNA分子包裹起来,这就是最早的原始细胞。因为囊泡是不稳定的,很容易破裂,RNA分子也是不稳定的,很容易降解,所以原始细胞的生成过程和分解过程一直在同时进行,是一个动态的平衡。然后,某些囊泡中的RNA分子和脂肪酸发生了某种化学反应,提高了囊泡的结构稳定性,这样的囊泡就会在竞争中占得先机,成为热泉里数量最多的囊泡。再后来,这些稳定囊泡中的RNA分子进化出了自我复制的能力,这就相当于把维持囊泡稳定的信息传递下去,于是这样的囊泡就会变得越来越多,成为热泉里的主宰。最后,这些具备自我复制能力的RNA学会了如何把自身携带的信息复制到更加稳定的DNA分子之中,同时又学会了如何利用蛋白质的特殊性能进一步增加囊泡的结构稳定性,并催化原始的新陈代谢反应,这就相当于开启了达尔文式进化的过程,生命从此诞生。

“我设计了一个实验,能够模拟早年间的热泉环境,看看能否自发地进化出复制机制。”迪莫对我说,“这个实验每年只需100万美元,我希望有人能赞助我1000万美元,这就相当于把5亿年的地球历史浓缩到10年之中,看看最终能出现什么结果。”

其实类似的想法早就有人尝试过了,他就是芝加哥大学(University of Chicago)的生物学家杰克·绍斯塔克(Jack Szostak)。此人是个神童,从小就立志要解决人类的三大问题,即宇宙的起源、生命的起源和意识的起源。长大后他意识到自己数学不够好,而解决意识起源问题所需的技术条件还不具备,所以他便集中精力研究生命的起源。他曾经因为研究染色体端粒而获得了2009年的诺贝尔生理学或医学奖但那项研究早在上世纪80年代初期就完成了,此后他的研究重点一直是生命起源,尤其是RNA世界理论。他最先提出RNA分子的进化不可能发生在溶液之中,而是必须包裹在囊泡中,于是他设计制造了一个由脂质分子构成的囊泡,将不同长度的RNA分子装进去,构建出了一批原始细胞。他给这些细胞输入新的有机分子和能量,帮助它们分裂,然后重复这一过程,看看是否能进化出具备RNA复制能力的新囊泡。这个实验的原理类似于斯皮格尔曼的那个试管进化实验,已经进行了很多年,至今仍然没有结果,没人知道这个思路到底能否奏效。结语

乔伊斯把具备自我复制能力的RNA分子称为“圣杯”,意思是说,最先得到这个RNA分子的人就可以说自己解决了生命起源的问题。

这个说法源自遗传学家的自信,他们坚信达尔文进化论有着无比强大的力量,只要开启了“突变—复制—选择”的达尔文式进化,生命就能自发地创造出无限的可能性。具备自我复制能力的RNA分子一旦出现,就相当于越过了达尔文阈值,此后的事情就无需我们担心了。

问题在于,达尔文式进化并不像遗传学家们想象的那样具有无穷的力量,而是受到了一个外部条件的限制,这就是能源。在薛定谔的生命定义中,能源是和信息同等重要的生命特征。达尔文式进化只解决了信息的问题,但信息的传递过程是需要能量不断输入的,而能量并不是一个唾手可得的东西。因此,另有一部分人相信生命起源是从新陈代谢开始的。 人类起源遗传