代谢优先

作者:袁越 除了DNA双螺旋和米勒—尤里实验之外,1953年还发生了一件大事。美国科学家布鲁斯·希曾(Bruce Heezen)和玛丽·撒普(Marie Tharp)在当年7月1日出版的《地球科学世界》(Geo Science World)杂志上发表了一篇论文,向全世界汇报了大西洋洋中脊的发现。这是一条纵贯整个大西洋的海底山脉,它的存在无可辩驳地证明了板块构造学说的正确性。

除了DNA双螺旋和米勒—尤里实验之外,1953年还发生了一件大事。美国科学家布鲁斯·希曾(Bruce Heezen)和玛丽·撒普(Marie Tharp)在当年7月1日出版的《地球科学世界》(Geo Science World)杂志上发表了一篇论文,向全世界汇报了大西洋洋中脊的发现。这是一条纵贯整个大西洋的海底山脉,它的存在无可辩驳地证明了板块构造学说的正确性。此后,人们又陆续在其他各个大洋的深处发现了洋中脊,这些发现让人们第一次意识到海底洋壳绝对不是铁板一块,而是一直在不停地运动着。洋中脊的存在激发了人类探索深海世界的热情,第一个海底黑烟囱就是这样被发现的。

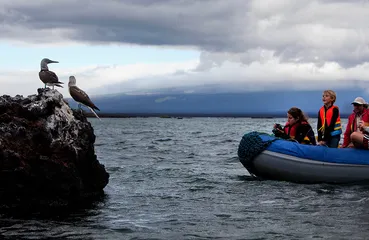

从此,关于生命起源的研究揭开了新的篇章。 加拉帕戈斯群岛是生物学的福地,达尔文正是在这里获得了灵感,构思出了自然选择学说。这里也是地质学的福地,因为这组群岛正好位于一个非常活跃的洋壳断裂带上,是研究板块运动的绝佳场所。1977年,美国科学家在加拉帕戈斯群岛附近海域发现了一个上升的高温水柱,于是几位地质学家乘坐“阿尔文号”(Alvin)载人潜水器下到海底,发现海床上耸立着好几座十几米高的黑烟囱,高达400℃的黑色海水就像黑烟一样从烟囱口源源不断地冒出来。

加拉帕戈斯群岛是生物学的福地,达尔文正是在这里获得了灵感,构思出了自然选择学说。这里也是地质学的福地,因为这组群岛正好位于一个非常活跃的洋壳断裂带上,是研究板块运动的绝佳场所。1977年,美国科学家在加拉帕戈斯群岛附近海域发现了一个上升的高温水柱,于是几位地质学家乘坐“阿尔文号”(Alvin)载人潜水器下到海底,发现海床上耸立着好几座十几米高的黑烟囱,高达400℃的黑色海水就像黑烟一样从烟囱口源源不断地冒出来。

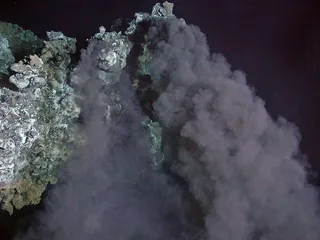

对于地质学家们来说,发现黑烟囱这件事本身并不算特别奇怪,因为他们早就意识到当板块运动将洋壳撕开一个裂缝后,海水一定会顺着裂缝渗入地下,被炙热的岩浆加热后,也一定会在另一个地方以热液的形式重新喷发出来。高温热液遇到低温海水后,溶解于热液中的金属离子会沉淀下来,堆积成烟囱的形状,科学术语称之为海底热液喷口(hydrothermal vent)。

最让地质学家们惊讶的是,喷口附近竟然生活着各种各样的生物。透过载人潜水器的视窗,他们看到了长达两米高的巨型管状蠕虫、和餐盘一样大的蛤与贻贝,以及数不清的小鱼小虾。他们用机械臂采集了几个生物样本带上母船,发现这些样本闻上去就像臭鸡蛋,显然那里的海水富含硫化氢。 当地质学家们把这个消息公之于众时,轮到生物学家们感到惊讶了。此前他们普遍相信地球生物全都是依靠“吃”太阳来生活的,幽暗的海底最多只会有少量依靠从海面上掉下去的碎屑生活的细菌,不可能存在任何高等生物。黑烟囱生物群的发现让生物学家们意识到,原来还有很多微生物是靠化学能来生活的,也就是说它们能依靠“吃”气体或者“吃”矿物质来获得能量,而管状蠕虫和蛤等大型动物则是依靠这些化能自养型微生物(chemoautotrophs)来养活自己。

当地质学家们把这个消息公之于众时,轮到生物学家们感到惊讶了。此前他们普遍相信地球生物全都是依靠“吃”太阳来生活的,幽暗的海底最多只会有少量依靠从海面上掉下去的碎屑生活的细菌,不可能存在任何高等生物。黑烟囱生物群的发现让生物学家们意识到,原来还有很多微生物是靠化学能来生活的,也就是说它们能依靠“吃”气体或者“吃”矿物质来获得能量,而管状蠕虫和蛤等大型动物则是依靠这些化能自养型微生物(chemoautotrophs)来养活自己。

这个新发现彻底改变了生命起源领域的研究范式,把大家的注意力从海洋表面或者陆地热泉里的原始汤转向了深海热液喷口。这个转变解决了原始汤理论的好几个难以克服的障碍,生命起源研究再一次活跃了起来。

按照原始汤理论的说法,原始生命所需的有机化合物要么来自闪电或者阳光促成的化学合成反应,要么来自太空陨石。对于前者来说,这就要求原始汤必须位于地表,以便接收来自闪电或者太阳的能量,但早期地球是一个极其动荡的地方,地球表面每天都在经受太空陨石的狂轰滥炸,很难想象生命会从这样一个恶劣的环境里诞生。再加上米勒—尤里实验的前提条件被证明是不正确的,这个途径受到了越来越多的质疑。于是不少人转而求助于后者,认为是那些太空陨石为早期地球带来了有机物。但是,这个想法也有自己的问题。最大的问题就在于陨石进入大气层时会发生剧烈燃烧,大部分有机物都被烧掉了。即使我们假定最终还是有足够多的有机物进入了海洋,这些有机物肯定也是鱼龙混杂,绝大部分有机分子都是无用的。事实上,如果我们把米勒—尤里实验一直进行下去的话,终产物将会是深棕色的焦油(tar),里面包含各式各样的有机分子,每一种的含量都很有限。要想指望最早的生命从这一大坨焦油中挑选出对自己有用的氨基酸或者核苷酸,难度实在是太大了。

换句话说,原始汤理论假定最早的生命应该是异养生物(heterotroph),即像动物那样从其他生物那里获得食物与能量。但无论是米勒—尤里反应产生的有机物,还是太空陨石带来的有机物,其质量都太差了,很难想象原始生命能够依靠这种低质量的营养物质存活下来,更不要说用这些原材料创造出生命了。

黑烟囱为生命起源提供了一种更有吸引力的选择。首先,深海环境相对稳定,不受地表陨石轰炸的影响,生命有足够长的时间慢慢演化。其次,喷口附近的海水和黑烟囱本身都含有大量金属元素,能够为早期的生化反应提供必需的催化剂。第三,也是最重要的一点,那就是热液喷口始终处于一种化学动态不平衡的状态,生命只需把这种动态不平衡利用起来,就能从中获得源源不断的能量了。 作为对比,无论是表层海水还是陆地热泉,它们在热力学上都是死的,即使存在干湿循环,其中蕴含的可利用能量(即自由能)也非常少,不足以支持生命的起源。这就好比说我们把一锅富含营养的鸡汤灭菌后盖上盖子放在太阳底下晒,希望能从中长出活细胞来,这就是早年间那些信奉自然发生学说的人希望达到的效果,事实证明这是不可能的。

作为对比,无论是表层海水还是陆地热泉,它们在热力学上都是死的,即使存在干湿循环,其中蕴含的可利用能量(即自由能)也非常少,不足以支持生命的起源。这就好比说我们把一锅富含营养的鸡汤灭菌后盖上盖子放在太阳底下晒,希望能从中长出活细胞来,这就是早年间那些信奉自然发生学说的人希望达到的效果,事实证明这是不可能的。

正是因为意识到了上述缺陷,乌斯开始怀疑原始汤假说的正确性。他把自己的疑惑告诉了自己的一位好朋友根特·瓦赫特绍泽(Günter Wächtershäuser),得到了后者的支持。瓦赫特绍泽是一位德国的有机化学家,后来离开学术界做了一名专利律师,但他仍然对生命起源问题很有兴趣。当他看到黑烟囱的新闻后突然来了灵感,头脑中产生了一个新的想法。有一天,瓦赫特绍泽和乌斯一起去两人共同的好朋友、奥地利哲学家卡尔·波普尔(Karl Popper)家里做客,瓦赫特绍泽说出了自己的想法,乌斯和波普尔听了之后都觉得很有道理,便鼓励瓦赫特绍泽把自己的想法总结成一个完整的理论,这就是铁硫世界理论(iron-sulfur world)。铁硫世界

顾名思义,铁硫世界理论认为海底热液喷口处的铁硫矿扮演了催化剂的角色,能够把海水中的二氧化碳还原成有机分子,这些有机分子就是生命起源所需的原材料。说起来,这个理论有乌斯的一份功劳,他发现位于进化树底部的微生物大都是自养微生物,这一点和原始汤理论的预言正相反。瓦赫特绍泽只不过用他丰富的有机化学知识,把乌斯的设想变成了一个个具体的化学方程式,证明生命所需的氨基酸、核苷酸和脂肪酸等有机大分子全都可以在海底热液的环境里自发有序地生成,这就大大提高了原材料的数量和质量,保证后续的生命构建过程能够顺利地进行下去。

这个理论有三个地方值得细说。首先,我们体内的每个细胞每时每刻都在发生成千上万个化学反应,几乎所有的化学反应都是在蛋白酶的催化下进行的。但在热液喷口里没有蛋白质,这就对化学方程式的构建提出了很高的要求。

学过化学的人都知道,决定一个反应能否自发进行的标准就是热力学(thermodynamics)里的熵增原理,只要熵值增加就能自发反应,否则就必须输入能量才行。熵增的另一个近似表述就是释放热量,比如氢气和氧气反应生成水的这个化学反应会释放热量,所以是熵增的,因此这个反应可以自发进行。但水变回氢气和氧气的反应是熵减的,必须输入能量(比如电解)才能进行。决定反应速度的标准则来自反应动力学(kinetics),也就是活化能障壁(kinetic barrier)的高低。比如氢气和氧气反应的活化能障壁非常高,所以两者可以共存很久都不会变成水,必须提供电火花来克服活化能障壁才行。但铁和氧气反应的活化能障壁就很低,所以只要把铁暴露在空气中就很容易生锈。

我们可以把化学反应想象成一个滚动的小球,从山上滚到山下很容易,它自己就可以滚下去,这就是能够自发进行的熵增反应。从山下滚到山上也不是不行,这就需要有人把它推上去,这就是需要消耗能量才能进行的熵减反应。但如果半山腰有一个坑,而且这个坑足够深的话,小球滚到一半就会停在那个坑里不再继续往下滚了,此时就需要有人轻推一下,让小球滚出那个坑,它就可以继续朝山下滚了,这个推力就是活化能,半山腰那个坑就是活化能障壁。

还有一个办法可以让那个滚到坑里的小球继续往山下滚,这就是催化剂。催化剂的作用就是把半山腰那个坑变浅,或者干脆改变小球的下山路径,绕过那个坑,这样小球就可以一路冲下去了。绝大部分生物催化剂都是蛋白酶,但除了蛋白酶之外,某些金属矿物也可以起到催化剂的作用。不过,这些金属催化剂的催化效率往往要比蛋白酶低很多,这就要求半山腰的那个坑不能太深。铁硫世界理论中设想的那些反应都具备这样的特点,于是仅靠喷口处的铁硫矿等金属催化剂就可以让反应继续下去了。

后来的研究显示,新陈代谢中的很多重要蛋白酶的活性中心就是由铁硫簇(iron-sulfur cluster,即铁硫化合物的原子簇)组成的,这就从另一个侧面证明铁硫世界理论是有道理的,早期的新陈代谢反应很可能就是被这些金属催化剂所催化的。

另外,反应物和终产物的相对浓度也能影响反应动力学。比如某个反应的终产物因为某种原因始终运不出去,一直堆积在反应溶液中,那么这个反应同样无法顺利进行。这就好比说有大量小球滚下山坡,慢慢堆积成了一座小山,山上的小球同样是没法继续往下滚的。事实上,这就是温暖池塘理论的另一个重大缺陷所在。因为池塘里的水是一潭死水,反应终产物运不出去,再好的反应进行到一定程度后也会停止,甚至会发生倒转,即刚刚合成好的有机物很快就会重新分解。

其次,瓦赫特绍泽构建的那些化学反应大都是氧化还原反应,即电子从供体(还原剂)转到受体(氧化剂)的放能反应。前文提到,生命需要能量才能运转。自然界能够提供的能量包括很多种不同的形式,比如太阳能、闪电能、机械能和放射能等,但生命的本质是化学的,所以地球生命毫无例外全都选择了氧化还原反应作为能量的直接来源,即使太阳能也是以激发电子发生转移的这种近似氧化还原反应的方式被生命所利用的。

普通人最熟悉的氧化还原反应大概就是氢气被氧气还原成水的反应,在这个反应中,电子从氢原子传递给了氧原子,所以氢气是还原剂,氧气是氧化剂,这就是氧化还原反应这个名词的由来。但其实很多分子都能成为接受电子的氧化剂,比如铁硫世界理论中的氧化剂是二氧化碳,提供电子的还原剂则是硫化氢。只不过瓦赫特绍泽通过实验发现深海热液环境中的二氧化碳的反应性非常差,所以改用一氧化碳作为氧化剂。

自然界的氧化还原反应要么不发生,要么发生得非常快,比如氢气和氧气要么不反应,要么就会燃烧甚至爆炸,导致反应产生的能量被迅速释放掉。蛋白酶的作用就是将还原剂提供的电子以一种缓慢可控的方式转移到氧化剂那里,这样一来,这个过程所释放的能量就可以被利用起来,合成生命所需的各种原材料了,这就是新陈代谢的本质。

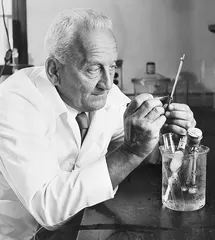

著名的匈牙利化学家阿尔伯特·圣捷尔吉(Albert Szent-Györgyi)曾经说过一句发人深省的话:生命只不过是一个电子寻找归宿的过程。如果把这句话再扩展一下的话,我们就会发现电子寻找归宿的过程是熵增的,而生命之所以被进化出来,就是为了让电子尽快地找到自己的归宿,以便增加熵增的速度。从这个意义上说,生命的出现不但不违反熵增原理,甚至还是熵增原理的一个必然结果。不过,一旦世界上所有的电子全都找到了自己的归宿,那就意味着宇宙的熵达到了最大值,这个宇宙就彻底死了,生命自然也就不存在了,这就是宇宙间所有生命的必然结局。 再次,按照瓦赫特绍泽最初的设想,海水中的一氧化碳在铁硫矿的催化下和硫化氢发生反应,一氧化碳中的碳原子获得了电子,被还原成甲酸和乙酸等简单有机物,后者再通过反向的三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle)变成碳水化合物等大分子有机物,最终被生命所利用。其中三羧酸循环是绝大部分食物被氧化后释放能量的代谢通路,也是几乎所有好氧细胞内的物质和能量代谢的枢纽,其中的几个关键步骤最早是由圣捷尔吉所揭示的,他因此而获得了1937年的诺贝尔医学或生理学奖。不过,最终将所有步骤连接到一起的是德国化学家汉斯·克雷布斯(Hans Krebs),因此国外常将三羧酸循环称为克雷布斯循环(Krebs cycle)。

再次,按照瓦赫特绍泽最初的设想,海水中的一氧化碳在铁硫矿的催化下和硫化氢发生反应,一氧化碳中的碳原子获得了电子,被还原成甲酸和乙酸等简单有机物,后者再通过反向的三羧酸循环(tricarboxylic acid cycle)变成碳水化合物等大分子有机物,最终被生命所利用。其中三羧酸循环是绝大部分食物被氧化后释放能量的代谢通路,也是几乎所有好氧细胞内的物质和能量代谢的枢纽,其中的几个关键步骤最早是由圣捷尔吉所揭示的,他因此而获得了1937年的诺贝尔医学或生理学奖。不过,最终将所有步骤连接到一起的是德国化学家汉斯·克雷布斯(Hans Krebs),因此国外常将三羧酸循环称为克雷布斯循环(Krebs cycle)。

三羧酸循环的细节非常复杂,是所有生物化学学生的噩梦。简单来说,我们吃下去的营养物质,无论是碳水化合物、脂肪还是蛋白质,最终都会被分解成丙酮酸,再以乙酰辅酶A的形式进入三羧酸循环,并在好几种蛋白酶的催化下依次转变为柠檬酸、草酰琥珀酸、延胡索酸和草酰乙酸等中间体,最终再变回柠檬酸,完成一个循环。这个循环的净结果就是我们吃下去的食物被氧化成水和二氧化碳,并释放出能量供细胞利用。

正向的三羧酸循环整体上是一个放热(即熵增)反应,所以循环中的每一步化学反应几乎都是可以自发进行的。不过,这些反应的能量差并不大,也就是说那个化学小球滚动的山坡一点也不陡峭,甚至可以说几乎是平地。因此,只需几种常见的矿物质(比如硫化亚铁、硫化锰和硫化钼等)作为催化剂,再加上一点点能量输入,就可以让三羧酸循环倒着转,即通过输入能量将水和二氧化碳重新变成柠檬酸和草酰乙酸等中间体。对于生命起源研究来说,反向三羧酸循环非常重要,因为这些中间体就是细胞合成氨基酸、脂肪酸或者核酸的原材料。瓦赫特绍泽构想的这个铁硫世界就是这样一个由反向三羧酸循环主导的世界,一氧化碳和硫化氢在铁硫簇等金属催化剂的催化下启动了反向三羧酸循环,从而为原始细胞的诞生提供了充足的原材料。

这个理论在纸面上看似很合理,但在实践中却遇上了大问题。首先就是原始海洋中的一氧化碳浓度很低,不足以支撑起这个氧化还原反应。其次,黑烟囱内的温度最高可达400℃,目前已知的地球生命所能承受的最高温度只有122℃,因此没有生命能在黑烟囱内部存活下来。第三,瓦赫特绍泽设想的这些反应大都只能在碱性溶液中才能顺利完成,而大部分细胞内的环境正好也是碱性的。但黑烟囱里的海水是酸性的,酸度和白醋差不多。第四,黑烟囱的生长速度非常快,但崩塌得也很快,最多只能支持几十年就会垮塌,没有给生命的起源留出足够充裕的时间。第五,也是最关键的一点,那就是有机物的合成必须发生在铁硫矿的表面,这会导致反应产物的堆积,最终让反应停止,甚至会让有机物重新分解。可一旦有机物脱离了金属催化剂表面,就会被海水稀释,导致有机物浓度太低,下一步聚合反应无法进行。

因为上述这几个几乎无法克服的困难,瓦赫特绍泽提出的这个铁硫世界理论很快就被大家抛弃了。但这个理论非常重要,因为它第一次把生命起源的问题和地质学联系在了一起。想当初,达尔文也是在旅行的过程中把生物学和地理学联系在了一起,这才构思出了自然选择学说。这两件事说明了一个道理,那就是如果要想揭开生命的奥秘,那就必须把地球本身考虑进来,否则是不可能得出任何有意义的结论的。 就在美国科学家发现黑烟囱之后不久,3名苏格兰地质学家在爱尔兰发现了一处年龄约为3.6亿年的古老地质结构,其中含有大量黄铁矿(二硫化亚铁),和黑烟囱的成分非常相似。3人当中有一位名叫麦克·罗素(Michael Russell)的地质学家用显微镜仔细观察了岩石切片,发现其中包含了很多细胞大小的微空腔,这是黑烟囱所没有的。罗素突发奇想,认为正是这些腔室为生命起源提供了所需的封闭空间,把有机物留在了里面,从而弥补了黑烟囱的一个关键的不足之处。

就在美国科学家发现黑烟囱之后不久,3名苏格兰地质学家在爱尔兰发现了一处年龄约为3.6亿年的古老地质结构,其中含有大量黄铁矿(二硫化亚铁),和黑烟囱的成分非常相似。3人当中有一位名叫麦克·罗素(Michael Russell)的地质学家用显微镜仔细观察了岩石切片,发现其中包含了很多细胞大小的微空腔,这是黑烟囱所没有的。罗素突发奇想,认为正是这些腔室为生命起源提供了所需的封闭空间,把有机物留在了里面,从而弥补了黑烟囱的一个关键的不足之处。

1988年,罗素在著名的《自然》杂志上发表了一篇读者来信,第一次提出早期地球很可能存在一种比黑烟囱更温和的海底热液喷口,有潜力成为新的生命发源地。这篇论文在当年并没有引起太大的波澜,因为地质学家们没有找到这样的喷口。

2000年12月初,美国伍兹霍尔海洋研究所(Woods Hole Oceanographic Institution)的一艘名为“亚特兰蒂斯号”(Atlantis)的科考船在距离大西洋洋中脊约15公里远的海底发现了一群很不一样的热液喷口,这些喷口由白色的碳酸盐组成,很像矗立在海底的白烟囱,最高的一个足有60米高。烟囱口没有喷涌而出的黑色浓烟,只有温热的海水在缓缓流出,光打上去的时候能看到一些热液波纹。白烟囱附近同样聚集着各式各样的生物,但远没有黑烟囱周围那样生机勃勃,说明这些白烟囱产生的生物量要比黑烟囱低很多。因为这块地方的名字恰巧就叫亚特兰蒂斯山(Atlantis Massif),而亚特兰蒂斯是西方传说中一个失落文明的名字,所以科学家们把这些喷口的所在地命名为失落之城(Lost City)。

失落之城被发现的消息很快传了出去,罗素立刻意识到这就是他设想中的那种温和的海底热液喷口。进一步研究表明,这种喷口和岩浆没有关系,而是渗入地下的海水和地幔中的橄榄岩(Olivine)发生反应后的产物。橄榄岩是地幔中含量最高的矿物,占地幔体积的一半以上,其主要成分是硅酸镁和硅酸亚铁。绝大部分橄榄岩都位于地壳以下至少30公里深处,正常情况下是碰不到海水的。但在距离洋中脊有一段距离的地方,海水会顺着洋壳的裂缝渗入地下,和橄榄岩发生放热反应,海水被加热后再沿着另外一些裂缝回到地表,重新和冰冷的海水汇合,溶解在这股热泉中的无机盐大量析出,这就是白烟囱中碳酸盐的来源。与此同时,橄榄岩会变成蛇纹岩(serpentine),因此这个反应被称为蛇纹岩化反应(serpentinization)。

别看都叫“烟囱”,但白烟囱和黑烟囱完全不是一回事。首先,白烟囱不涉及岩浆,所以从烟囱里冒出来的海水是40~90℃之间的温水,生命完全可以接受。其次,白烟囱里的海水富含氢氧化镁,所以是碱性的,和大部分细胞内的环境很相似,因此白烟囱又被称为碱性热液喷口。第三,白烟囱的形成过程非常慢,而它的寿命也很长,失落之城的那个最高的白烟囱已经至少存在了10万年,其寿命比黑烟囱高了两个数量级,生命有充分的时间慢慢演化。第四,白烟囱内部充满了微孔,这些微孔很可能就是细胞的前身。第五,也是最重要的一点,那就是蛇纹岩化反应会生成大量氢气,为生命早期的化学反应提供了充足的还原剂。

正是这些氢气引起了美国生物学家威廉·马丁(William Martin)的注意。他是生命起源研究领域的一位极具传奇色彩的人物,提出过好几个惊世骇俗的理论。比如他曾经研究过光合作用的机理,阐明了叶绿体的来源。他还研究过真核细胞基因组的起源,解释了内含子(intron)的由来。不过他最有影响力的发现是1998年提出的氢气假说(hydrogen hypothesis),该假说认为真核细胞的前身是一个依靠氢气生活的古菌,它吞噬了一个兼性厌氧细菌(一种在无氧和有氧环境里都能生活的细菌),后者的代谢废物正好是前者所需要的氢气,于是两者发生了内共生(endosymbiosis,发生在细胞内的寄生),导致前者演变成了真核细胞,后者演变成了线粒体(mitochondria)。 其实苏联科学家早在20世纪10年代就提出过类似的理论,但一直没能得到欧美科学家的重视。1966年,当时只有28岁的美国遗传学家琳·马古利斯(Lynn Margulis)撰写了一篇论文,再一次提出了这个“内共生学说”(endosymbiotic theory),但又一次被当时的西方主流科学界忽视了。这件事与其说是科学理论之争,不如说是政治路线之争,因为马古利斯深受上世纪60年代嬉皮士运动的影响,反对人剥削人的资本主义制度,而后者的思想基础就是建立在自由竞争思想之上的社会达尔文主义。马古利斯反对社会达尔文主义,她相信生命的主旋律并不是你死我活的残酷竞争,而是互相取长补短的分工合作,线粒体和宿主之间的关系就是这种合作的最佳代表。

其实苏联科学家早在20世纪10年代就提出过类似的理论,但一直没能得到欧美科学家的重视。1966年,当时只有28岁的美国遗传学家琳·马古利斯(Lynn Margulis)撰写了一篇论文,再一次提出了这个“内共生学说”(endosymbiotic theory),但又一次被当时的西方主流科学界忽视了。这件事与其说是科学理论之争,不如说是政治路线之争,因为马古利斯深受上世纪60年代嬉皮士运动的影响,反对人剥削人的资本主义制度,而后者的思想基础就是建立在自由竞争思想之上的社会达尔文主义。马古利斯反对社会达尔文主义,她相信生命的主旋律并不是你死我活的残酷竞争,而是互相取长补短的分工合作,线粒体和宿主之间的关系就是这种合作的最佳代表。

这个案例再次说明学术研究不是象牙塔,很多科学理论都深受科学家本人世界观的影响。

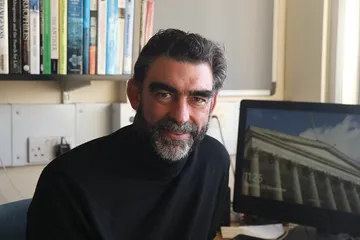

好在科学毕竟是靠证据说话的。随着相关证据的积累,有越来越多的科学家接受了马古利斯的观点,线粒体的内共生起源成为当今科学界的主流共识,马古利斯也摇身一变,成为很多人心目中的科学英雄。但是,马古利斯坚信当初那个吞噬者是一个已经具备细胞核的真核细胞,它吞噬了一个细菌的鞭毛,把后者变成了线粒体。马丁不同意这个说法,他相信当初那个吞噬者同样是一个没有细胞核的古菌,正是因为吞噬了那个产氢细菌才被迫进化出了细胞核,把自己变成了真核细胞。因为这个细节上的不同,两人反目成仇,变成了学术上的对手。 事实上,我采访过的很多人都不喜欢马丁,称他是一个狂妄自大的怪人。所以,当我在事先约定好的时间走进他那间位于德国杜塞尔多夫大学 (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)的办公室时,内心非常忐忑不安。

事实上,我采访过的很多人都不喜欢马丁,称他是一个狂妄自大的怪人。所以,当我在事先约定好的时间走进他那间位于德国杜塞尔多夫大学 (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)的办公室时,内心非常忐忑不安。

“我确实是生命起源领域最重要的科学家,因为我不相信任何权威理论。”如今已是杜塞尔多夫大学分子遗传系系主任的马丁开门见山地对我说,“我知道大家都不喜欢我,我也确实不容易接近。有很多原因导致了这一点,比如马古利斯就很恨我,因为我不同意她那个线粒体起源理论。”

我眼前的这位传奇人物身高将近1.9米,肩宽背厚,头发蓬乱,握手极为有力,说话嗓门很大,而且经常会自顾自地发出哼哼唧唧的声音,完全不顾旁人的感受,感觉更像是一个从事体力劳动的蓝领工人。

“我出生于美国的马里兰州,年轻时是个木匠,亲身体会过造出一件实物的乐趣,如今很少有科学家有我这样的经历了。”马丁对我说,“辞职后我开始在世界各地旅行,去过很多欧洲和南美洲国家。后来我遇到了现在的妻子,跟她移民到了德国。”

资料显示,马丁在德国的汉诺威大学拿到了学士学位,正式进入科研界。他一开始的研究方向是植物学,后来又对微生物发生了兴趣,叶绿体正好是两者的结合。

“我的个人兴趣就是探究事物的起源,我一直想搞清楚世间万物都是怎么来的。”马丁继续说,“我阐明了叶绿体的来源,和旧观念发生了冲突。之后我又发现内共生涉及基因转移现象,再次遭到了很多人的反对,可事实证明我是对的。再后来我提出了氢气假说,证明真核细胞来自古菌,把生命树从乌斯提出的三域变成了两域,即细菌和古菌,事实证明我又对了。接下来一个很自然的事情就是解释细菌和古菌的来源,我就这样进入了生命起源这个研究领域。”

据马丁介绍,1997年他收到罗素寄来的一篇论文,第一次知道这个世界上除了黑烟囱之外可能还存在一种白烟囱。他仔细研究了一下白烟囱的结构和成分,意识到在这里发生的化学反应很可能和他假想的生命起源过程同步,于是他提出跟罗素合作,弥补后者在生化知识方面的缺陷。

“1998年,罗素被格拉斯哥大学开除了,因为他性格暴躁,得罪了学校领导。我建议罗素和我合写一篇论文,帮助他重回学术界。”马丁对我说,“失落之城被发现后,我俩合作发表了好几篇影响很广的论文,其中的生物化学部分都是我写的。”

也许是因为年纪太大的缘故(罗素今年84岁,比马丁大18岁),罗素没有回复我的采访申请邮件,我无法验证马丁的话是否正确。但有一点可以肯定,那就是白烟囱理论成功的背后绝不只有罗素一人的贡献。《自然》杂志2009年曾经做过一个关于罗素的专题,把他描绘成一个类似哥白尼式的孤独先知,这个说法是不准确的,起码马丁就为这个白烟囱理论提供了一个非常关键的补充,这就是氢气和二氧化碳能够在白烟囱里自发地发生化学反应,生成简单的有机化合物。

只要有了这些有机化合物,生命起源这出大戏就可以正式开演了。固碳难题

地球生命是碳基的,所以有机化合物的合成反应可以统称为固碳反应。目前地球上几乎所有的有机碳全部来自环境中的二氧化碳,这一点已经在生物学界达成了共识。二氧化碳是一种氧化剂,所以原始生命必须从环境中找到足够多的还原剂来为二氧化碳提供电子,从而把二氧化碳中的碳原子还原为有机物。

前文提到,米勒曾经认为早期地球大气是还原性的,所以他的那个电火花实验很容易就获得了各式各样的有机化合物。但地质学研究证明冥古宙时期的地球大气是氧化性的,还原剂全都蕴藏在地壳内部,只能一点一点地被释放出来。硫化氢就是这样的一种源自地下的还原剂,因此它成了铁硫世界理论中电子的来源。与此类似,来自太阳的紫外线可以把原始大气中的某些成分转变为具有还原性的氰化物,这就是原始汤理论中电子的来源。我们甚至可以说,原始汤理论就是在氰化物的基础上建立起来的,该理论的支持者早就用氰化物做过实验,证明这种还原性气体可以自发地进行固碳反应,生成生命所需的各种有机化合物。

白烟囱则提供了另一种更加充足的还原剂,这就是氢气。在几乎没有氧气的冥古宙,氢气和二氧化碳之间的氧化还原反应理论上是有可能发生的。这个反应是放热反应,终产物是甲烷,这就相当于一箭双雕,既解决了有机化合物的来源问题,又为后续的生化反应提供了能量。问题在于,氢气和二氧化碳反应的能量障壁非常高,需要很强的活化能才能启动,所以通常情况下两者很难反应,否则我们就不会有什么能源危机了。

正是因为不相信氢气和二氧化碳可以自发地发生化学反应,所以瓦赫特绍泽这才退而求其次,提出了一氧化碳和硫化氢的固碳路径。罗素认为白烟囱的特殊环境可以为这个反应提供足够多的活化能,这就是质子梯度(proton gradient)。原来,早期地球大气二氧化碳的浓度是现在的100~1000倍,所以那时的海水是弱酸性的,含有大量氢离子(也就是质子),而蛇纹岩化反应产生的热液是碱性的,缺乏氢离子。当这些碱性热液沿着白烟囱内的毛细管道向上流动时,便和管壁外侧的酸性海水形成了一个天然的质子梯度。因为质子带正电,所以管壁内外就形成了一个电压差,这就是化学电池的工作原理。 罗素不是生化学家,没有能力解释其中的细节,这个工作是被英国伦敦大学学院(UCL)的尼克·莱恩(Nick Lane)完成的。他在2015年出版的畅销书《关键的问题》(The Vital Questions,中文版译名《复杂生命的起源》)中详细解释了这个反应的原理。简单来说,二氧化碳在酸性溶液中更容易获取电子,而氢气在碱性溶液中更容易丢失电子,纯酸性或者纯碱性溶液会让这两个特性相互抵消,所以反应无法自动发生。白烟囱让酸性液体和碱性液体同时存在,两者之间仅隔着一层矿物质薄壁,上面镶嵌着具有半导电性质的硫化铁矿晶体,于是溶于碱性溶液中的氢气得以顺利地把电子转移给溶于酸性溶液中的二氧化碳。

罗素不是生化学家,没有能力解释其中的细节,这个工作是被英国伦敦大学学院(UCL)的尼克·莱恩(Nick Lane)完成的。他在2015年出版的畅销书《关键的问题》(The Vital Questions,中文版译名《复杂生命的起源》)中详细解释了这个反应的原理。简单来说,二氧化碳在酸性溶液中更容易获取电子,而氢气在碱性溶液中更容易丢失电子,纯酸性或者纯碱性溶液会让这两个特性相互抵消,所以反应无法自动发生。白烟囱让酸性液体和碱性液体同时存在,两者之间仅隔着一层矿物质薄壁,上面镶嵌着具有半导电性质的硫化铁矿晶体,于是溶于碱性溶液中的氢气得以顺利地把电子转移给溶于酸性溶液中的二氧化碳。

绝大多数非专业的普通人都是从莱恩写的这本科普书里知道白烟囱的故事的,其中就包括前世界首富比尔·盖茨(Bill Gates)。他读完这本书后非常激动,立刻用自己的私人飞机将莱恩接到西雅图和他见面。一番长谈之后,盖茨从自己的私人账户里拿出120万美元给了莱恩,让他随便花。

我自己也是从这本书里知道白烟囱的故事的,这本书也是这个生命起源封面故事的缘起。经过一番周折,我终于在UCL见到了莱恩,跟他提起了盖茨的故事。“这个事情是真的,不过我不想太张扬。”莱恩谦虚地对我说,“而且我认为盖茨给我钱的目的是想资助我研究蛇纹岩化反应,然后利用这个反应的原理在工厂里大规模生产氢气,缓解气候变化。”

莱恩的办公室非常狭小,和他1.9米的身高不太匹配。他留着一脸络腮胡子,体格相当健壮,但说话的语调却极为平和,甚至有点温柔,和话音粗鲁的马丁形成了鲜明的对比。他从书架上拿下一块白色的石头,告诉我这是一块从海底取来的白烟囱样本。“这东西有点像矿化的海绵,里面的孔洞像迷宫,所以水流的速度不一定很快。”莱恩对我说,“另外,酸碱两种液体之间的屏障可能只有25纳米厚,虽然不像细胞膜的6纳米那么薄吧,但也足以形成一个很高的电压,为固碳反应提供所需的活化能了。”

最后这句话是为了回应迪莫对他的质疑。迪莫认为3~4个pH单位的差别作用于10微米厚的矿物质管壁两侧不足以制造足够高的电压,没法驱动固碳反应。“我已经给他解释过好几次了,可他还是抓住这一点不放,大概是老糊涂了吧。”莱恩随口抱怨了一句,听得出他对迪莫的质疑相当不以为然,“白烟囱的好处是里面的液体一直在不断地流动,一方面持续供应新鲜的氢气和二氧化碳,并提供条件让它们发生反应,另一方面把反应物随时带走,这就保证了固碳反应能够一直持续地进行下去。迪莫设想的那个陆地热泉是一潭死水,物质和能量的流动时断时续,无法保证化学反应的连续性,生命是无法在那样的环境里自发产生的。”

莱恩告诉我,他的一个学生在实验室里模拟了碱性热液喷口的环境,成功地合成出了少量甲酸,证明氢气和二氧化碳确实能够在那种环境下自发地发生化学反应。可惜因为疫情的缘故,这个实验中途停止了,没能深入地做下去。

“生命起源是个冷门项目,研究经费很难申请,很多实验都不好做,不敢保证成功,所以我不敢让研究生冒太大的风险,万一实验做不成就没法毕业了。”莱恩对我说,“比如我有个研究生花了两年时间试图重现核苷酸的聚合反应,但没有成功,我只能让他赶紧换个方向。”

莱恩对研究生所面临的各种困难非常了解,因为他本人就是这样过来的。他本科学的是生物化学专业,毕业后他没有立刻去读研究生,因为他喜欢上了攀岩,并以此为由头在世界各地旅行了一段时间,欠了一屁股债。为了还债,他在一家实验室找到了一份工作,顺便读了个博士学位。那家实验室的研究方向是器官移植导致的缺血症,后来发现原因是移植的器官产生了大量自由基。莱恩试图用抗氧化剂来对付缺血症,但实验总是不成功,差点没能毕业。他因为这个缘故对氧气发生了兴趣,却对做研究产生了一丝畏惧心理,博士毕业后没有选择立刻去读博士后,而是进入了一家医药公司,负责撰写宣传文案。

莱恩从小就喜欢写作,曾经获得过一家报社举办的征文比赛的第二名。但为制药公司写广告文案非常无聊,于是莱恩决定利用空余时间写一本关于氧气的书,这就是2002年出版的《氧气》(Oxygen)。这本书出版后,莱恩去英国皇家学会参加一个研讨会,马丁应邀在那次会议上做了一个关于生命起源的讲座,提出了一个当时看来非常激进的观点,即代谢的出现要早于遗传。莱恩被马丁说服了,意识到他此前的关注点完全错了,生命的核心并不是氧气,而是线粒体。于是莱恩转而研究线粒体,并于2005年出版了一本关于线粒体的科普书,4年后又出版了一本讲生命进化的科普书,均取得了不俗的成绩。

出版了3本畅销科普书之后,莱恩对科研的兴趣再次被点燃了,他想通过自己的实验证明他头脑中酝酿已久的一些想法。通常来说,像他这样已经离开科研体制很久的人是不太容易重新入行的,多亏UCL有一位极富远见的科学家唐·布拉本(Don Braben),莱恩的梦想这才变成了现实。

布拉本教授一直对欧美现行的科研体制有不同看法,他认为真正有价值的创新大都来自科学家自己的个人兴趣,但现时的科研体系只会资助那些容易出成果的项目,不敢冒任何风险。在他的极力倡导下,UCL开启了一个名为“蓝天研究”(Blue-skies Research)的新项目,专门资助那些有独特想法的人。布拉本非常欣赏莱恩,称他是一个将来一定会得诺贝尔奖的科学家。在布拉本的帮助下,莱恩成为第一个获得“蓝天研究”项目资助的科学家,这笔钱让莱恩得以在UCL搭建起了自己的科研团队,专攻生命起源。

马丁也记得当年的那次讲座。“当初就是我把莱恩重新拉回学术圈的,而且他的很多想法都是从我这里偷去的。”他得意地对我说,“不过我现在认为,莱恩的那个质子梯度为固碳反应提供活化能的想法是错的,我用实验证明根本用不着质子梯度,只要有金属催化剂就足够了。”

确实,莱恩在《关键的问题》一书中提到的代谢优先、氢气参与固碳和线粒体来源等核心信息大都来自罗素和马丁合写的那几篇论文,甚至连质子梯度促进固碳反应这件事也来自马丁当初的想法。但马丁后来通过实验发现这个想法有问题,便修改了自己的理论。

“我在实验室里模仿热液喷口处的高压和高温,再加入一些橄榄岩里常见的金属催化剂,比如铁镍合金(awaruite)、磁铁矿(magnetite,四氧化三铁)和硫富铁矿(greigite,四硫化三铁)作为催化剂,很容易就得到了700mM(毫摩)的甲酸、200µM(微摩)的乙酸和10~200µM的丙酮酸,根本不需要质子梯度。”马丁对我说,“而莱恩没有使用正确的压力和温度,所以他只能得到0.2µM的甲酸,太少了。” 我在马丁的实验室见到了那个加压装置,惊讶地发现它其实非常小,看上去就像一个大号的不锈钢保温杯,杯口连着几根管子,方便研究人员往杯子里注入氢气和二氧化碳。马丁告诉我,他的实验证明只需模拟250米深处的海水压力就足够了,而且反应相当快,一天就可以出结果。

我在马丁的实验室见到了那个加压装置,惊讶地发现它其实非常小,看上去就像一个大号的不锈钢保温杯,杯口连着几根管子,方便研究人员往杯子里注入氢气和二氧化碳。马丁告诉我,他的实验证明只需模拟250米深处的海水压力就足够了,而且反应相当快,一天就可以出结果。

我也参观了莱恩的实验室,发现无论是实验设备的高级程度还是做实验的人数都要比马丁的实验室差一些。一问才知,莱恩手下只有几名研究生,而马丁手下现有10名研究生和10名博士后,每年光从欧盟拿到的科研经费就有250万欧元。“我不缺钱,因为我很会写资助申请。”马丁得意地对我说。

莱恩当然知道马丁的实验,但他依然认为质子梯度很重要。“马丁的那个实验需要用到很多金属矿物催化剂,但白烟囱里不一定有。我们的实验证明虽然固碳反应可以在没有质子梯度的情况下发生,但有了质子梯度反应会更好,因为质子梯度很可能会被用于有机物的聚合反应,也就是将固碳反应的产物源源不断地从白烟囱中移走,这就形成了一个正反馈系统,加快了固碳反应的速度。”莱恩对我说,“退一万步讲,如果固碳反应不需要质子梯度,那么细胞为什么需要质子梯度呢?我这个理论的细节不一定全对,但大图景必须是正确的,因为生命只能如此。”

也许是因为写过好几本科普书的缘故,莱恩非常重视科学理论的自洽性。在他看来,生命必须依靠质子梯度才能生存,而代谢一定是先于遗传的,只有这样才能和现有的生物能量代谢原则相匹配。 前文说过,地球生命所需的能量几乎全都来自氧化还原反应,但具体到分子水平,几乎所有的生命全都使用同一种分子来提供能量,这就是三磷酸腺苷(ATP)。我们可以把ATP想象成一种能量货币,生命获取的所有能量,无论是来自光合作用还是来自食物的消化,最终都会以ATP的形式支付。而生命活动消耗的所有能量都是从ATP分子这里直接获得的,ATP分子则在这一过程中丢掉一个磷酸基,变为二磷酸腺苷(ADP),后者可以再去“充电”,加回一个磷酸基后重新变回ATP。

前文说过,地球生命所需的能量几乎全都来自氧化还原反应,但具体到分子水平,几乎所有的生命全都使用同一种分子来提供能量,这就是三磷酸腺苷(ATP)。我们可以把ATP想象成一种能量货币,生命获取的所有能量,无论是来自光合作用还是来自食物的消化,最终都会以ATP的形式支付。而生命活动消耗的所有能量都是从ATP分子这里直接获得的,ATP分子则在这一过程中丢掉一个磷酸基,变为二磷酸腺苷(ADP),后者可以再去“充电”,加回一个磷酸基后重新变回ATP。

这个安排的好处是显而易见的,因为我们吃下去的碳水化合物、脂肪和蛋白质各自有着不同的代谢路径,假如我们体内的耗能器官(比如肌肉)只能直接利用食物中的热量,那就至少需要准备3套不同的获能机制,太麻烦了。同理,几乎所有的人类社会都不约而同地从以物易物进化到了货币交易,后者虽然多一道手续,反而能让买卖双方都更加省事。

绝大多数真核细胞的有氧代谢都是通过三羧酸循环来完成的,地点则是细胞内的线粒体,这一点早在上世纪30年代就已搞清楚了。根据计算,一个分子的葡萄糖通过有氧呼吸作用可以生成38个ATP分子,其中两个ATP分子来自糖酵解,即一个葡萄糖分解成两个丙酮酸的过程。之后,这两个丙酮酸分子被丙酮酸脱氢酶复合体氧化成乙酰辅酶A后进入三羧酸循环,转了一圈之后却仅能直接生产出两个ATP分子,科学家们一直不知道另外那34个ATP分子到底是如何生产出来的。

1961年,科学家们终于分离出了ATP合成酶。但这个酶有个很奇怪的性质,那就是它只能在活的细胞里才能发挥作用。如果把这个酶提取出来放入试管,无论怎么处理都无法工作。最终解开这个谜团的是英国生化学家彼得·米切尔(Peter Mitchell),他提出了一个匪夷所思的化学渗透假说(Chemiosmosis),大意是说三羧酸循环产生的大部分能量都被用来将氢离子泵出线粒体内膜,进入内膜与外膜之间的那个空腔里。镶嵌在线粒体内膜上的ATP合成酶就相当于一个离子通道,泵出去的氢离子通过这个通道重新回到线粒体内,并在这一过程中推动ATP合成酶原地转圈。每10个氢离子通过这个通道就会推动ATP合成酶转一圈,同时合成出3个ATP分子。

这个过程貌似繁琐,但实际上却相当高效。据统计,人体内所有线粒体的内膜加起来每秒钟大约会泵出6×1022个氢离子,和宇宙中恒星的总数差不多。这些氢离子会在线粒体内膜的两侧形成150~200毫伏的电压。这个数字看似不大,但考虑到线粒体膜的厚度只有6纳米,这就相当于在1米的距离内施加大约3000万伏的电压,其强度堪比闪电。如此高的电压使得ATP合成酶一直保持着高速旋转的状态,平均每秒钟要转100多圈,比一般的水力发电机组快两个数量级。

原核生物没有线粒体,所以ATP合成酶是直接镶嵌在细胞膜上的。原核细胞通过质子泵将氢离子从细胞内泵到细胞外,从而建立起质子梯度,推动ATP合成酶合成ATP。

化学渗透假说很好地解释了为什么ATP合成酶只能在活的细胞(或者线粒体)内才能正常工作,但米切尔仍然遭到了科学界的集体耻笑,大家不敢相信如此重要的一个反应居然不是化学反应,而是一个纯机械作用。更令人费解的是,生命居然没有把代谢产生的能量直接利用起来合成ATP,而是选择了一个看似“多此一举”的方式间接合成ATP。这就好比说我们手里明明有一卡车煤,但却没有直接用煤来发电,而是先建造一座抽水蓄能发电站,然后通过燃烧煤来推动蒸汽机,把水泵到高处的水库,再通过一台水力发电机把水的势能转变成电能。任何一个脑子正常的人恐怕都不会这么做,难怪RNA世界理论的提出者之一莱斯利·奥格尔评论说,这是自达尔文进化论以来生物学中最反直觉的理论。

随着研究的深入,米切尔的化学渗透假说最终被证明是正确的,他本人也因为这项成就获得了1978年的诺贝尔化学奖。曾经有不少人试图解释生命为什么要这么做,其中一个比较合理的解释认为,这个方法便于生命化零为整,把零散的能量集中起来加以利用。举例来说,假如某个化学反应所能获得的能量只够泵出一个质子,不够生产一个分子的ATP,但细胞可以将这个化学反应重复10次,泵出10个质子,累积起来就能合成3个ATP分子了。可问题在于,泵出质子所需的能量并不比生产ATP所需的能量低多少,也就是说这套系统里的零钱的单位还不够小,化零为整并不能起到太大的作用。

在莱恩看来,生命之所以在无限的可能性中选择了这样一个极其古怪而又很受限制的供能方式,根本原因就在于最早的那个生命就是通过这个方式获得能量的。按照薛定谔的理论,生命是一个持续的熵减过程,这就要求能量的供应一刻也不能停,导致这个奇怪的供能方式一直没有机会被替换掉,只能原封不动地被保留下来,只是在一些细节上有所改进而已。

值得一提的是,另一个被原封不动地保留下来的生命特征就是遗传密码,这是因为遗传密码同样是无法被改变的。一旦最早的那个生命将遗传密码固定下来,之后的任何改变都将是灾难性的。

接下来一个很自然的问题就是,为什么最初的那个生命采用了这样一种奇怪的供能方式呢?莱恩认为答案就在于碱性热液喷口恰好为生命提供了同样的一种供能方式,使得最早的那个生命几乎不用做任何事情就获得了源源不断的免费能量。这就好比说,一座城市最早是通过水力发电站供能的,因为源源不断的河水能够保证上游的水库一直满水,让这座城市免费获得了能量。随着城市规模的扩增,水库的水不够用了,所以大家又找到了其他的能量来源,比如煤炭或者太阳能等等。但为了图省事,大家选择用新开发的能源把水从下游重新运回上游的水库,这样就可以继续沿用同一套水力发电机组为城市持续供电了。

这个说法很有说服力,这就是为什么虽然这个白烟囱理论的很多细节还存在疑问,但莱恩坚信这个理论的大方向一定是正确的,没有其他可能。

比如,迪莫就曾通过实验发现深海热液中高浓度的二价阳离子会阻止脂肪酸自发聚合成细胞膜,所以他相信白烟囱里是没法进化出原始细胞的。但莱恩坚信细胞是一定能在白烟囱里自发出现的,于是他让自己的研究生尝试了多种组合方式,终于发现只要环境中的脂肪酸种类丰富多样,而不是仅有少数几种类型,它们就能够自发聚合成原始细胞。事实上,如果原材料合适的话,白烟囱附近的高温高盐碱性环境反而更有利于脂肪酸聚合成原始细胞。

莱恩的这个思维方式和米切尔如出一辙。米切尔提出化学渗透假说时就连黑烟囱都还未被发现,更不用说白烟囱了。当年的所有实验证据都不支持这个假说,但米切尔坚信生命一定是通过细胞膜上的某种机制和外部环境保持着密切的联系,所以新陈代谢的秘密一定蕴藏在细胞膜里。他曾经对朋友说:“我无法脱离环境来思考生命。”这句话放到现在再说当然毫不稀奇,但在当年却是一个极富远见的想法。当时的化学家们还只知道把所有反应物统统放入一个试管,让它们混在一起发生反应,米切尔却从很早开始就意识到发生在细胞内部的化学反应是很特殊的,细胞膜的存在会让这些反应带有方向性。事后看来,米切尔对生物化学所做的最大贡献还不是发明了化学渗透假说,而是开创了“向量化学”(vectoral chemistry)这门新学科,很多生命之谜都是因为化学家们开始把“方向”这个变量纳入化学反应方程式之后才得以揭开的。

从某种意义上说,米切尔、罗素和莱恩都是所谓“第一性原理”(first principle)的忠实信徒。这个词因为马斯克而走红,大意是说一个人必须认清事物的本质,牢牢抓住那个最核心的要素,不要受时代潮流的影响而随意改变初衷。想当年,就在大家都在寻找ATP合成的化学底物时,只有米切尔相信ATP应该是利用细胞内外的电压差来合成的;就在大家都被黑烟囱周围旺盛的生命力所迷惑时,只有罗素意识到最早的细胞一定需要一个天然的微腔室,从而认定只有白烟囱才符合要求;白烟囱假说至今仍然存在很多细节上的缺陷,但莱恩坚信这些问题都是可以被解决的,因为只有白烟囱能够解释生命获取能量的奇怪方式,而这才是生命最根本的特征。

马丁当然也是一位具备这种思维方式的奇才。他倒不是不相信质子梯度的重要性,毕竟他是第一批提出这一观点的科学家之一。他只是认为生命对质子梯度的利用是后来才发生的事情,而生命起源最开始的那个关键步骤不需要质子梯度,只需要氢气、二氧化碳和金属催化剂就足够了,因为他通过实验证明,只要把这三样东西放在深海环境里,就能启动最初的固碳路径,从而拉开生命起源的大幕。固碳路径与细胞诞生

前文不止一次说过,生命起源的第一步一定是自发地合成出大量有机化合物,否则生命的构建就会因为缺乏原材料而停止。莱恩相信这一步需要质子梯度提供能量,但马丁认为完全不需要,因为乙酰辅酶A路径可以在深海环境中自发进行。

截止到目前,科学家们一共找到了6种生物固碳途径,其中最重要的无疑是光合作用中的卡尔文循环,不过这个循环太过复杂,毫无疑问是后来进化出来的。还有3种固碳路径同样十分复杂,也不太可能被早期生命所采用。第五种就是前文提到过的反向三羧酸循环,瓦赫特绍泽相信这就是生命最早的固碳方式。但马丁不同意这个看法,他认为三羧酸循环还是太复杂了,乙酰辅酶A路径才是正解。

乙酰辅酶A是大部分新陈代谢网络的核心分子,其中辅酶A可以被理解为一个通用的化学挂钩,很多小分子都可以被挂在上面,然后被运到合适的反应地点。如果挂的是乙酰基,这个分子就处于活化状态,可以用来驱动氨基酸、脂肪酸与核苷酸的合成。乙酰辅酶A路径是直线型的,从无机分子出发,只需很少的几步反应就能生成它。早期的生命甚至可以用一个更加简单的甲基代替辅酶A,这样生成的分子叫作硫代乙酸甲酯,其反应性和乙酰辅酶A差不多,只是效率稍低一些而已。

不但如此,乙酰辅酶A还可以直接与磷酸盐反应,生成乙酰磷酸。我们可以把乙酰磷酸想象成一个简化版的ATP,它同样可以作为能量货币,为早期生命的新陈代谢反应提供能量。

换句话说,乙酰辅酶A既可以驱动物质代谢,又可以驱动能量代谢,只要有了它,早期生命就既不缺吃的,也不缺穿的了。“我已经用实验证明,只要含有二氧化碳的海水和橄榄岩接触生成了氢气,乙酰辅酶A这个固碳路径就可以启动了。”马丁斩钉截铁地对我说,“瓦赫特绍泽提出的反向三羧酸循环固碳路径是错的,莱恩提出的质子梯度固碳路径是错的,罗素提出的甲烷氧化固碳路径也是错的,他们全都错了!”

在马丁看来,最早的固碳反应发生在地幔深处的橄榄岩上,海水渗入地下接触了橄榄岩,发生了蛇纹岩化反应,乙酰辅酶A路径立刻就开始了。“我认为碱性热液喷口假说这个名称是不对的,生命起源于地幔,而不是白烟囱。我还没有想好这个新假说应该叫什么名字,姑且称之为生命假说吧。”

马丁一边说,一边用墨水笔在一张白纸上画起了反应方程式,一个个复杂的原子符号就像变魔术一样在他的笔下冒了出来,组成了一幅波澜壮阔的生命起源画卷。

按照马丁的设想,蛇纹岩化反应把地幔中的橄榄石变成了一堆能够进行新陈代谢的石头,氨基酸、核苷酸、脂肪酸和碳水化合物等生物大分子利用乙酰辅酶A路径源源不断地被合成了出来。因为蛇纹岩化反应是一个耗水反应,一旦水分子被耗尽,岩石表面就会变成一个只含有少量自由水分子的胶体(gel),类似于现在的细胞液。此时蛇纹岩化反应就会停止,直到上层的新鲜海水渗透下来之后反应才能重新开始。这个过程很像陆地热泉的干湿循环,有助于聚合反应的发生,形成生命所需的RNA、DNA和多肽链,前文提到过的“水里拧干湿毛巾”的难题得到了圆满的解决。

因为橄榄石表面没有质子梯度,无法为生化反应提供能量,所以马丁必须证明这些固碳反应能够自发进行。于是他和同事们把目前已发现的所有古老细菌的402种基础代谢反应列了出来,算出了这些反应在海底橄榄岩环境中的动力学参数,发现至少有95%的反应是放能反应,即可以在不输入能量的情况下自主发生。这些放能反应涵盖了几乎所有重要的固碳步骤,从中能够合成出生命所需的全部20种氨基酸、5种碱基、各种长度的糖分子和脂肪酸,以及18种新陈代谢所需的辅助因子。

“我们的实验结果说明早期生命的代谢反应是高度保守的,很可能从生命诞生之日起就没怎么变过。”马丁说,“当然了,因为能量有限,这些代谢反应的速度很可能不够快,但我相信早期生命的新陈代谢速度本来就是很慢的,它们处于一种介于死和活之间的状态。事实上,我们在地壳深处发现的很多细菌都是这样的慢细菌,其中有些极端的慢细菌可能几个月甚至几年才会繁殖一次。”

这个观点也许就是马丁心目中的“第一性原理”,他相信最初的那些原始细胞过的是一种慢生活,不需要那么多能量,只靠反应本身释放的热量就可以活下去了。而莱恩相信早期生命的能量代谢效率很低,所以需要从环境中获得大量的免费能量才能活下来,这就是两人最关键的区别。

除此之外,两人的想法基本上是一致的。比如两人都认为代谢的出现要早于遗传,因为从代谢中可以进化出遗传机制,反过来却不行。事实上,代谢本身就可以成为一种遗传方式,这个说法可以追溯到美国生物物理学家斯图尔特·考夫曼(Stuart Kauffman)于80年代提出的自催化(autocatalytic)理论。这个理论是对前文提到的超循环理论的一个延伸,大意是说,如果一个有限系统里出现了“A催化B的形成,B催化C的形成,C再催化A的形成”这样的现象,那么ABC就构成了一个自催化系统(autocatalytic set)。一个自催化系统虽然不包含任何分子复制机制,但这个系统作为一个整体却可以迅速地进行自我复制,从而战胜其他反应系统,成为进化上的赢家。

马丁又把考夫曼的自催化理论再往前推进了一步,提出了“食物催生的反射性自催化系统”(reflexively autocatalytic food-generated networks,简称RAFs)这个概念。顾名思义,马丁认为只要能获得充足的食物,生命就会自动启动自身的RAFs系统,生产出更多的自己,这就是新陈代谢的核心意义所在。马丁和他的学生们通过实验证明整个大肠杆菌细胞就可以被看成这样一个RAFs系统,而其中的某些代谢环路又可以被看成较小的RAFs系统。换句话说,生命很可能就是从一个简单的RAFs系统开始演化的。

具体来说,马丁并没有彻底抛弃碱性热液喷口理论,他相信橄榄岩上合成出来的各种有机分子最终会随着上升的碱性热液进入白烟囱,并通过一种名为热泳效应(thermophoresis)的物理化学过程在微孔中进一步被浓缩,从而构建出一个个简单的RAFs系统。这些RAFs系统在白烟囱里展开生存竞争,催化效率最高的系统得以胜出,成为白烟囱的主宰,这就避免了“温暖的小池塘”里必然出现的有机大分子鱼龙混杂的情况,让那些真正对生命有用的分子脱颖而出,成为白烟囱里的主流。

接下来,这些有机大分子被自发形成的脂质膜包住,变成了一个个囊泡。早期的囊泡结构不稳定,很容易破碎。但在某些特殊情况下,囊泡中包裹着的核酸或者多肽链会起到稳定细胞膜的作用,于是这样的囊泡就能在白烟囱里存活更长的时间,成为一群能够进行新陈代谢,却还没有进化出遗传物质的原初生命体(protocell)。

不过,没有遗传物质并不意味着原初生命体就没法进化了。事实上,一个成功的自催化系统完全可以进行自我复制,从而开始一种近似于达尔文式的进化,因为自催化系统本身是一个纯化学的概念,它不但可以出现在生命之前,甚至可以不包含任何遗传物质。生命的起源与起源之后的演化属于同一个化学过程的不同阶段,这个化学过程就是自催化系统的适者生存。换句话说,达尔文提出的适者生存理论就是大自然的普世价值,完全可以扩展到生物之外的世界。

当然了,地球生命最终还是进化出了DNA,靠它来行使遗传功能。关于这一步是如何出现的,目前众说纷纭,尚无定论。RNA世界理论的拥趸认为最先进化出来的是能够自我复制的RNA分子,但马丁不同意这个说法。他认为目前已知的所有RNA复制酶都是蛋白质,所以最早的那个细胞也一定是用蛋白质来复制RNA的。至于蛋白质的来源倒也不必担心,因为核苷酸和氨基酸很容易相互结合,所以核苷酸在连接成RNA的同时很可能就附带着把氨基酸连接成了蛋白质。

从RNA到DNA这一步的演化也不难理解,因为这两种分子本来就是同源的。萨瑟兰教授领导的团队在2020年6月3日出版的《自然》杂志上刊登了一篇论文,证明组成RNA的核苷酸和组成DNA的脱氧核苷酸完全可以采用同一个代谢路径在原始汤中被合成出来,说明DNA和RNA分子很可能是同时出现的。

DNA分子比RNA分子稳定得多,长度也要长得多,更适合用来储存遗传物质。假设某个囊泡里存在3种不同的RNA分子,它们合起来起到了稳定囊泡的作用,那么这3种RNA分子必须一起传递到下一个囊泡里才能发挥作用。如果RNA分子是分别遗传的,那么子代囊泡很可能会丢失其中的一种或者两种RNA,导致其稳定作用失效。但如果这3种RNA分子事先把自己转录到同一条DNA长链上,那么这3种RNA分子就可以永远绑在一起了,这就为信息组合的遗传提供了可能性。

蛋白质的出现还有一个好处,那就是提高了催化的效率。白烟囱里不一定有橄榄石里的那些金属催化剂,所以生活在白烟囱里的原初生命体很可能进化出了利用蛋白质进行催化的能力。其中很重要的一个蛋白质就是ATP合成酶,只有当这个酶被进化出来之后,白烟囱里的质子梯度才能被有效地利用起来,源源不断地合成出生命所需的ATP分子。

白烟囱里的这些原初生命体继续相互竞争,卢卡就是在这种竞争中诞生的。马丁和莱恩都认为,卢卡一定拥有自己的DNA、RNA和蛋白质,能够合成ATP,并用ATP提供的能量进行简单的物质和能量代谢。它还进化出了遗传密码,能够将DNA上储存的信息转录到RNA上,并进一步翻译成蛋白质。但卢卡的细胞膜还未进化成型,其DNA复制的机制也尚未健全。更重要的是,卢卡还没有进化出离开白烟囱的能力,仍然需要依靠天然质子梯度来提供能量。

那么,卢卡是如何离开白烟囱的呢?马丁再一次发挥自己的聪明才智,提出了一个可能的路径。他认为卢卡进化出了反向转运蛋白,主动将细胞内的质子泵到了细胞外。这个反应所需能量同样来自氢气和二氧化碳的反应,这个反应总体上是放能的,但所需的活化能非常高,反向转运蛋白掌握了一种名为电子歧化(electron bifurcation)的机制,先把氢气和二氧化碳反应产生的能量借用过来,泵出质子,再利用质子回流过程生产出的ATP把借来的能量还上。就这样,卢卡进化出了自己制造质子梯度的能力,这个能力解放了卢卡,我们的祖先终于得以离开白烟囱这个生命的摇篮,进入了广阔的开放水域,过上了自由的生活。

马丁还指出,反向转运蛋白的进化有两条可能的途径,这就导致卢卡进化成了两种完全不同的细菌,然后分两次离开了白烟囱。一种细菌的终产物是甲烷,它就是古菌的祖先产甲烷菌(methanogen)。另一种细菌的终产物是乙酸,它就是细菌的祖先产乙酸菌(acetogen)。这两种细菌构成了地球生命最早的两个域,它们彼此协同进化,最终构建出了今天的这个大千世界。

莱恩告诉我,他的下一本书的主题就是生命起源。他相信这个谜题已经基本被解开了,他计划花2~3年的时间把整个过程梳理一遍,再用通俗的文字介绍给大家,期待这本书早日面世。结语

1961年3月26日,一艘美国钻探船悄悄出现在了东太平洋海域。有人怀疑它是去找钻石矿的,也有人猜测它是去打捞沉船宝藏的,不过大家都猜错了,这艘船的任务是在海床上钻孔,获取洋壳的样本。

这项计划的发起人是美国斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)的地质学家沃特·芒克(Walter Munk),他试图用这艘船上配备的钻井装置打一个深井,直通地壳和地幔之间的分界线莫霍面(Moho Discontinuity),因此这项计划又被称作莫霍计划(Project Mohole)。可惜当年的技术水平非常有限,他们仅仅在3558米深的海底钻了一个183米深的孔,从中取到了3米的洋壳(玄武岩)样本。虽然看上去微不足道,但当时的美国总统约翰·肯尼迪(JFK)专门致电祝贺,称这项计划是“科学史上划时代的里程碑”。 此后,人类的深海探测计划几经周折,最终落在了一艘名为“决心号”(JOIDES Resolution)的钻探船上。这艘船自1985年开始被用于深海钻井,按计划即将于2024年底正式退役。就在这艘船退役的前一年,也就是2023年的春天,一群科学家乘坐这艘船来到了当年发现失落之城的亚特兰蒂斯山附近,希望在这里钻一个孔,看看能不能达到莫霍面。

此后,人类的深海探测计划几经周折,最终落在了一艘名为“决心号”(JOIDES Resolution)的钻探船上。这艘船自1985年开始被用于深海钻井,按计划即将于2024年底正式退役。就在这艘船退役的前一年,也就是2023年的春天,一群科学家乘坐这艘船来到了当年发现失落之城的亚特兰蒂斯山附近,希望在这里钻一个孔,看看能不能达到莫霍面。

通常情况下,陆地钻井至少需要钻30公里深才能到达莫霍面,海底钻井虽然可以抄个近道,但往往也需要钻下去7公里深。但这次他们非常幸运,把井打在了洋壳最薄的地方,很快就钻到了地幔岩石层。他们继续往下钻,没怎么费力就获得了1267.8米的地幔岩芯。

不出所料,地幔岩芯的主要成分就是橄榄岩。研究人员惊讶地发现,钻孔里一直有气泡不停地向外冒,就像打开了一罐可乐一样。分析得知,这种气体正是氢气,这也是白烟囱假说所预言的结果。

截止到发稿时,研究人员还在分析这些岩芯的成分,看看能否找出生命起源研究者们预言的那些简单有机物,比如甲酸或者甲烷。

“橄榄岩是宇宙中最丰富的矿物,蛇纹岩化反应甚至可以发生在外太空,产物也是氢气。”莱恩对我说,“我有充足的理由相信,地外生命出现的概率非常之高,而且它们也一定是从蛇纹岩化反应开始的。”

要想揭开生命起源之谜,在地球上钻井固然是一种很好的方法,但因为地球海洋中早已充满了各种微生物,所以科学家们必须小心翼翼地将它们的影响排除在外,否则就会造成数据污染,影响对实验结果的解读。

还有一个更好的办法,那就是把钻井平台运到地外行星上去,看看那里的蛇纹岩化反应结出了怎样的硕果。 生命起源代谢