米沃什:诗歌如何见证?

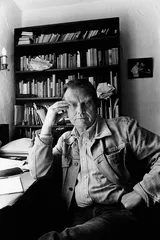

作者:艾江涛 在1980年荣获诺贝尔文学奖之前,更确切地说,在1973年他的诗歌被译成英文前,波兰诗人切斯瓦夫·米沃什只是加州大学伯克利分校斯拉夫语言系一位寂寂无闻的教授。晚年接受采访时,他讲了一个故事:“在斯坦福大学,我出席一个文学界的聚餐晚会,与耶日·科辛斯基(波兰裔美国作家)一起,当然,他很有名。有一个女人,科辛斯基的一个热心读者,在餐桌上与我相邻而坐。可能觉得有必要表示礼貌,她问我:‘你是做什么工作的?’我说,我写诗。她厉声回答说:‘每个人都写诗。’我不是特别介意,但仍然感觉受到了伤害。”

在1980年荣获诺贝尔文学奖之前,更确切地说,在1973年他的诗歌被译成英文前,波兰诗人切斯瓦夫·米沃什只是加州大学伯克利分校斯拉夫语言系一位寂寂无闻的教授。晚年接受采访时,他讲了一个故事:“在斯坦福大学,我出席一个文学界的聚餐晚会,与耶日·科辛斯基(波兰裔美国作家)一起,当然,他很有名。有一个女人,科辛斯基的一个热心读者,在餐桌上与我相邻而坐。可能觉得有必要表示礼貌,她问我:‘你是做什么工作的?’我说,我写诗。她厉声回答说:‘每个人都写诗。’我不是特别介意,但仍然感觉受到了伤害。”越来越多人意识到约瑟夫·布罗茨基对米沃什的评价,“我们时代最伟大的诗人之一,或许是最伟大的”,并非一句空话。此前,米沃什无论在中国还是欧美,都是以一系列讲述他所经历的20世纪最为黑暗与悲惨的大屠杀、集权统治当然还有诗歌在其中可能扮演的角色的散文,诸如《米沃什词典》《欧洲故土》《被禁锢的头脑》《诗的见证》等散文集而闻名的。然而,米沃什素来不喜欢西方世界向他派发的那种廉价的幸存者的角色,上世纪50年代脱离波兰之后,在法国度过极为困顿的十年期间,他是唯一不给《自由欧洲》写稿的流亡作家。

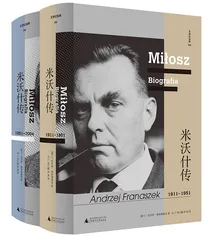

如果说以前人们对米沃什的了解,更多来自他的诗歌和散文,那么在今年5月,随着《米沃什传》中文译本的出版,人们有了更多走进那段历史深处的机会。似乎是为了相称于米沃什厚重的历史感,波兰“70后”文学史家安杰伊·弗劳瑙塞克花费6年时间写作的这本传记厚达1400多页。追随米沃什的生活经历和诗歌线索,弗劳瑙塞克大量征引米沃什的自述、同代人对他的评价,还有那些散落在历史文献中的资料,用中文版译者乌兰的话说,编织出一部独特的波兰现代史,尽管那种绵密带来细节发现的乐趣,同样构成一种阅读挑战。乌兰告诉我,这部书在波兰也卖得特别好,不过有人告诉她,由于信息高度密集,往往看到一半就看不下去了。 “米沃什的诗歌从一开始到最后,一直比较延续,没有太大的变化,特别注重内容和感受,为什么?跟他年轻时候,在维尔诺(今立陶宛首都维尔纽斯)一大堆说不清楚的感受有关。他的家族有13种血统,法国血统、匈牙利血统、波兰血统、立陶宛血统,一大堆,所以他既复杂又开放。”乌兰说。2001年,乌兰在克拉科夫见到90岁的诗人,发现米沃什的口音还带着老波兰人的那种语调,听他讲话要格外认真,因为他会用到很多18、19世纪古老的词汇,他认为那些词才能真正表达自己的思想。那次见面,乌兰问了一个很多人都关心的问题:“你在美国那么长时间,为何不用英文写作?”诗人回答:“我如果用英文写作,就丢失了波兰性。”

“米沃什的诗歌从一开始到最后,一直比较延续,没有太大的变化,特别注重内容和感受,为什么?跟他年轻时候,在维尔诺(今立陶宛首都维尔纽斯)一大堆说不清楚的感受有关。他的家族有13种血统,法国血统、匈牙利血统、波兰血统、立陶宛血统,一大堆,所以他既复杂又开放。”乌兰说。2001年,乌兰在克拉科夫见到90岁的诗人,发现米沃什的口音还带着老波兰人的那种语调,听他讲话要格外认真,因为他会用到很多18、19世纪古老的词汇,他认为那些词才能真正表达自己的思想。那次见面,乌兰问了一个很多人都关心的问题:“你在美国那么长时间,为何不用英文写作?”诗人回答:“我如果用英文写作,就丢失了波兰性。”

这种波兰性,自然指向对母语的忠诚,一些时候,也被米沃什表述为“一个小地方人的谨慎”。在《米沃什词典》中,诗人写道:“我到过许多城市、许多国家,但没有养成世界主义的习惯。相反,我保持着一个小地方人的谨慎。一旦我在一座城市中住下,我不喜欢冒险走出我住的区。这样,每天我就只好看那些一样的东西。这表明我害怕打碎,害怕失去我的中心,我的精神家园。”

在以后的漫长岁月里,米沃什曾在那里长大和接受教育的维尔诺便成为他的精神家园。这座曾属于沙皇俄国、波兰立陶宛大公国、苏联,如今为立陶宛首都的城市,一直混居着波兰人、立陶宛人、犹太人与白俄罗斯人。因而这座城市的精神面貌“有一种宽容的无政府主义,一种使凶猛口角罢休的幽默,一种有机的群体感,一种对任何集权的不信任”。在1939年德国军队和苏联军队先后入侵波兰之前,这里是波兰的文化首都,是波兰浪漫主义的发源地,然而在米沃什成长的两次世界大战之间,这里仍是欧洲文学版图的空白点,来自这里的诗歌学徒,仍然要到当时的世界文化之都巴黎接受短期或较长时期的训练。

那时法国诗歌的风尚,是沿着波德莱尔、马拉美、瓦雷里等象征主义者所开拓的道路,发展起来的超现实主义、立体主义等先锋派诗歌。混乱、阴郁的诗歌图景中,延续的正是米沃什后来在《诗的见证》中总结的关于诗人与人类大家庭深刻分裂的普遍信念:“‘头脑正常’的市民仍固守着的价值标准已经死了,其基础也即宗教已从里面烂到外面,艺术要接管宗教的功能,成为神圣事物的唯一居所。象征主义者发现诗作为自治、自足的单位这个理念,诗不再是描写世界,而是代替世界而存在。”

此前的1932年,21岁的米沃什在维尔诺和朋友已经创立“灾变派”诗人团体。那时的欧洲笼罩在一种悲观与虚无之中,年轻的诗人们敏锐地感受到这种空气,在晚年访谈中,米沃什谈起“灾变派”的诗学实践:“我们的诗歌表达了一个预感——关于恐怖的超现实主义的预言。它就像卡珊德拉的声音。我们想到一种宇宙的灾难,而不是一个明确的政治灾难。”诗人1933年出版的首部诗集《写给冰冻时代的诗》中,一首名为《歌》的短诗这样写道:“我害怕留在此处,我一无所有,除了这个身体,/——它在黑暗中闪耀,一颗交叉着手的星,/于是,我恐惧于看见自己。大地/别遗弃我。”

然而,接下来1934~1935年在巴黎学习期间,米沃什慢慢脱离先锋派诗歌的影响,走上另一条道路,影响他的正是一位远房堂兄——法语诗人奥斯卡·米沃什。奥斯卡拒绝当时的文学风尚,批评纯诗造成的诗人与普通读者的分裂,钟情于十八、十九世纪之交的浪漫主义时代,坚信诗歌必须意识到自己“可怕的责任”,诗歌不是纯粹的个人游戏,它还赋予“人民那伟大灵魂”的种种愿望以形状。这位神秘主义者甚至预言,在经历1944年一场末日式的大灾难之后,在随后到来的新纪元中,将出现伟大的诗人修复诗人与人类大家庭之间的分裂和误解。这些观念,伴随奥斯卡对法国文坛的引荐,深刻地影响了米沃什,他在《诗的见证》中谈起这段经历时说:“我从不掩饰我青年时代对他的作品的熟悉,以及我们的个人接触,在一定程度上决定了我自己做诗人的方式,使我倾向于抵制文学时尚。” 1981~1982年,米沃什在担任哈佛大学诺顿讲座教授期间,撰写了《诗的见证》一书。米沃什很少直接谈论诗,在这部带有对20世纪诗歌与个人写作回顾意味的诗论中,他提出了一种见证的诗学——“20世纪也许比其他任何世纪都要多变和多面,它会根据我们从哪个角度看它而变化,也包括从地理角度。我那个欧洲角落,因发生了只有剧烈的地震才能比拟的不寻常和毁灭性事件,而提供了一个独特角度。结果,我们这类从那些地区来的人,对诗歌的评价与我的大多数听众稍微不同,因为我们往往把它视为人类一场重大转变的见证者与参与者。我把此书称为‘诗的见证’,不是因为我们见证诗歌,而是因为诗歌见证我们。”

1981~1982年,米沃什在担任哈佛大学诺顿讲座教授期间,撰写了《诗的见证》一书。米沃什很少直接谈论诗,在这部带有对20世纪诗歌与个人写作回顾意味的诗论中,他提出了一种见证的诗学——“20世纪也许比其他任何世纪都要多变和多面,它会根据我们从哪个角度看它而变化,也包括从地理角度。我那个欧洲角落,因发生了只有剧烈的地震才能比拟的不寻常和毁灭性事件,而提供了一个独特角度。结果,我们这类从那些地区来的人,对诗歌的评价与我的大多数听众稍微不同,因为我们往往把它视为人类一场重大转变的见证者与参与者。我把此书称为‘诗的见证’,不是因为我们见证诗歌,而是因为诗歌见证我们。”

米沃什拒绝成为一个“例行的哀悼者”,如果要说哀悼,要说见证,那也是来自诗的见证。尽管米沃什后来写了许多回顾反思那段历史人与事的散文,可在他的眼里,诗歌的见证要比新闻更可靠;如果有什么东西不能在更深的层面上也即诗歌的层面上验证,那我们就要怀疑其真确性。

为何诗的见证要比新闻更可靠?这部分缘于米沃什从他那位远房堂兄那里借鉴来的诗歌观念:“诗是对真实的热情追求。”米沃什晚年对记者解释:“对真实的寻求就是对上帝的寻求。”写到这里,就不得不提到米沃什的天主教信仰,在青年诗人胡桑看来,这也是米沃什与20世纪先锋派诗人的最大差异,“米沃什具有强烈的宗教性。先锋派诗人的宗教感普遍很弱,他们并不试图通过宗教的方式来拯救或者开拓欧洲文明,如果从这点看,我们也可以说米沃什是个保守主义者,他一直坚信天主教的信念才是他写诗的真正动力,或者说拯救欧洲文明的力量。”

诗的见证所以可靠,还缘于米沃什发现,在战时,一切事情都被严重简化,语言恢复其最简单的功能,必须命名现实,这现实客观地存在着,庞杂,可触摸,有着可怕的具体性。德国哲学家阿多诺曾说,奥斯维辛之后,诗歌是不可能的。可米沃什的亲身经历却是,当纳粹占领波兰,“诗人与人类大家庭之间的分裂”突然消失了,诗歌变成跟面包一样必不可少。战后波兰出版了一部厚达1912页的诗选《战斗的波兰诗抄》,其中收录的诗和歌,大部分写于德国占领时期。

1940年,苏联侵入维尔诺后,米沃什穿越层层封锁线,到达纳粹占领下的华沙。“二战”期间米沃什在华沙生活,参加抵抗运动与地下写作。战争期间,在极为艰苦的条件下,他和朋友自印出版了《诗》《计算》《平原》三本诗集,还编选了一部反抗纳粹的地下诗歌选集《独立之歌》。

我们多少会感觉到困惑,米沃什不止一次提到,当人们被抛入使他们痛苦呼叫的事件之中,便很难有把这种材料加以艺术转化所需要的距离,换句话说,一切还要需要忍耐和等待,才会找到合适的表现形式。在上世纪50年代初写作的《被禁锢的头脑》中,米沃什对自己的作家朋友阿尔法(波兰作家耶日·安德热耶夫斯基)所写关于纳粹占领期间华沙生活的新小说表现出一种难以理解,“成千上万的人在我们身边受尽折磨而死,把他们所遭受的苦难如此迅速地转化为悲惨的戏剧场面,这样做,在我们看来,简直是不成体统”。可是,为什么在战时的波兰米沃什自己也写了那么多诗歌?

很可能,令米沃什难以忍受的是将那些发生在眼前的悲惨场景转化为一种戏剧化的虚构文学的一部分,诗歌因为指向一种对真实的追求,多少有些不同。可米沃什发现,那些在集中营和监狱中写作的诗歌,常常要么太啰唆,要么太露骨,极致的经验,难以用既有的概念和形式来表达,因而这些诗歌绝大多数只具有文献价值。那么他自己呢,他找到了那种能见证苦难的有效形式了吗?

“作为一个诗人,我深感不安,因为我明白,诗歌不能如其所是地描绘世界——形式的惯例都是错误的。所以,我寻找不一样的东西。但同时,我写了一个长篇作品,由一组短诗组成,也就是《世界:一首天真的诗》那部作品,一个组诗——虽然那时对于它,我不是太有自觉意识——就像布莱克之于《天真之歌》,我认为世界是非常可怕的,这些天真的诗歌就是我的回答——我想说,世界应该是怎样的,而不是像它当时那个样子。”在晚年的另一次访谈中,米沃什谈到这首诗时说:“1943年,在华沙的时候,我就写出了我最好的关于战争的诗,用的就是一种孩子们的初级语言,类似童话的语言。”

回到这首《世界》组诗,一切是以孩子的视角展开的,那是战前森林中的房屋,放学回家的小路,散发着腊味的楼梯,座钟中的小鸟“它的第三次叫声刚一结束,/妈妈就从热汤盆里舀出汤来”,在藏书室中摊开大书的爸爸。在那个曾经熟悉而温暖的世界里,战争像阴影一般飘散在其中,“爸爸告诉我们这是欧罗巴。/晴朗的日子你能完全清楚地看到它。/现在它在多次水灾后浓烟滚滚,/一个人、狗、猫和马的世界”。“你在哪儿,爸爸?夜晚没有尽头。/从现在起黑暗将永远延续。/旅行者无家可归,将死于饥饿,/我们的面包是苦的,石头般坚硬。”

米沃什在战争期间最出名的一首诗,是《菲奥里广场》,来自一个真实而触目的场景。1943年4月19日,在华沙的犹太人隔离区爆发了一场起义,成千上万人被屠杀。六天后,在复活节星期天,米沃什夫妇去拜访耶日·安德热耶夫斯基,电车在克拉辛斯基广场停了下来,在那里他们看到一座旋转木马,它的椅子映射出犹太人隔离区的高墙,人群在围观,在漂浮着衣服、燃烧的烟尘、死亡的尖叫之中,有人还坐在旋转木马上玩。米沃什当天便写了这首诗,记录这一场景:“我想到了菲奥里广场/在华沙的旋转木马旁/一个晴朗的春天的夜晚/变成了狂欢节的曲调。/欢乐的旋律淹没了/从犹太区围墙齐发的炮弹声,/一对对高飞在/无云的天空中。”

多年后,米沃什称这首诗是不道德的诗,因为他站在观察者的立场去写死亡。在很多场合下,诗人被要求朗读这首关于“苦难”的诗作。米沃什曾告诉采访他的记者,他不久前刚拒绝了一个征求转载这首诗的请求,因为他不想被人称为一个专业的哀悼者。 诗的见证,不仅意味着通过诗歌去回顾那些悲惨的历史事件,而且让人们获得一种更为深沉的心理机制与历史意识,拯救既来自历史,也来自那些可以通往未来的坚固的日常。正如米沃什在《诗的见证》中所说:“然而,只有在意识到危险在威胁我们所爱的事物时,我们才会感到时间的向度,并且在我们所看见和接触的一切事物中感到过去一代代人的存在。”

诗的见证,不仅意味着通过诗歌去回顾那些悲惨的历史事件,而且让人们获得一种更为深沉的心理机制与历史意识,拯救既来自历史,也来自那些可以通往未来的坚固的日常。正如米沃什在《诗的见证》中所说:“然而,只有在意识到危险在威胁我们所爱的事物时,我们才会感到时间的向度,并且在我们所看见和接触的一切事物中感到过去一代代人的存在。”

1940年,在战火中从维尔诺到华沙的那次逃亡途中,米沃什躺在被飞机轰炸的公路附近的田野里,眼睛盯着前面的一块石头和两片青草,听着炸弹的呼啸声,他突然理解了物质的价值:“那块石头和两片青草形成一个完整的王国,一个形式、阴影、纹理、光线的无限体。”当战争将一切缩减,人们便将目光聚焦在最为微小的日常普通事物,开始真正理解那些以前习焉不察的事物。这不禁让人联想到本雅明对日常平凡事物价值的关注与发现。在本雅明那里,那些遗留在历史角落的海报、广告、小册子还有家具服饰的细节,无不唤起人们对那个时代的发现。

不过,二者虽然表面接近,却有很大区别,胡桑说:“本雅明的思想源于犹太教的神秘主义,他要从日常事物中发现那种隐秘的信息甚至是神性,本雅明觉得日常生活中的神秘是不可解读的,只有通过不断解读才能接近那个神秘的世界;但米沃什因为他是天主教徒,坚信每一个日常里面,都是可以直接解读和接近的,只要我们进入日常生活细微的事物里面,最终便能抵达明澈的心灵,以及心灵与上帝超验世界的共契。本雅明给人很多神秘体验,米沃什则给人很多安慰。”

写于1945年的《在华沙》一诗中,米沃什写到生活在波兰,每个诗人似乎不得不成为例行的哀悼者的痛苦,同时写道:“我要去歌唱节日,/在绿色树林中莎士比亚/常常抓住我。留给/诗人们一个幸福的瞬间,/不然你的世界就会毁灭。”一年后,当波兰的批评家对此提出质疑时,米沃什在《一封关于诗歌的半公开信》中做出回答:“有时候世界失去其面貌。它变得太卑鄙。诗人的任务是恢复其面貌,因为否则的话人就会迷失在怀疑和绝望中。它表明世界不必总是老样子;它可以是不同的。”

在许多人看来,1960年到美国后,米沃什的诗艺越来越成熟,他的句子越写越长,透过那些流动中的散文化的长句,诗人在不断寻找事物清澈的形态。胡桑翻译了自己喜爱的那首《我的外祖父齐格蒙特·库纳特》,回顾外祖父的一生,看着他留下的照片与藏书,诗人的目光再次回到他的精神故园:“我年轻的时候对这些毫无兴趣;我的注意力指向未来。/如今我贪婪地阅读这几卷回忆录,因为我已经懂得这些地名、路的转弯、山丘、河上的渡口的价值。/这多么重要,一个人必须领会自己的省份、家、日期和已逝人们的踪迹。” 米沃什