悲伤几何学

作者:薛巍 魏晋名士追求“越名教而任自然”,但任凭巨大的悲痛伤人性命可取吗?《世说新语》中记录了多起恸绝(昏倒)的场景,如阮籍葬母时,一声号叫,随即口吐鲜血,昏厥了很长时间。

魏晋名士追求“越名教而任自然”,但任凭巨大的悲痛伤人性命可取吗?《世说新语》中记录了多起恸绝(昏倒)的场景,如阮籍葬母时,一声号叫,随即口吐鲜血,昏厥了很长时间。《花生》漫画中,查理·布朗每次遇到不如意的事情,只会说一句“Good Grief”(可以理解为“天哪”“真是的”“真要命”“怎么会这样”),它的字面意思是“有益的悲痛”。

去年,85岁的美国作家约瑟夫·爱泼斯坦撰文说,年过五十的人都经历过悲痛,“悲痛的主要原因是亲人的离世,父母、丈夫或妻子,兄弟姐妹、好友,其中最让人伤心的是丧子。悲痛能够避免吗?应该被避免吗?是否存在查理·布朗所说的有益的悲痛?”

耶鲁大学数学系教授麦可·法瑞姆在《悲伤几何学》中说,悲伤跟伤心有质的差别,你本来计划要去公园里散步,但下大雨了,你会伤心、失望,但你可以改天再去散步,虽然你看到的是不同的花、不同的树叶和飞鸟,你会有一种失落感,但这不是一扇门被关上了,只是感知的微小变化,而亲人的去世造成的伤心是惊人的,十年后仍让人心痛。“约翰·阿切在《悲伤的本质》中说,悲伤是因为我们需要亲密关系,破碎的依恋可能会造成生存危机……时间会折叠起来。那么多鬼魂挤在我脑海里——父母、祖父母、叔叔阿姨、好友、学生。”

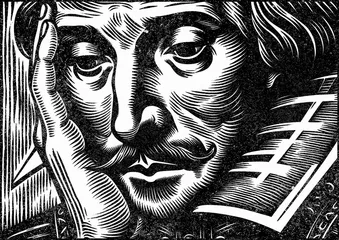

爱泼斯坦重读莎士比亚戏剧后觉得,“人们敬佩他的广度而非深度。他能写喜剧和悲剧、魔幻和现实,能写聪明的傻瓜和愚蠢的国王、女巫和泼妇。但他总是从3万英尺的上空俯视他的角色的生活。”但至少有一个例外,莎士比亚不是在远观。1596年,莎士比亚11岁的儿子去世,他在《约翰王》中写了一个母亲失去儿子后的哀痛,“哀伤在我屋里填补了我失去的孩子的地位。它总让我想起他身上各个秀美的部位”。

《莎士比亚笔下的N种死亡方式》一书中说:“悲伤、压力或悔恨可能让人长时间陷入极度痛苦,甚至疯癫和死亡,这种想法也许深深印在了莎士比亚心中。”莎士比亚戏剧中有好几个角色死于过度悲伤:《罗密欧与朱丽叶》中,蒙太古说他妻子因为悲伤小儿的放逐而去世,《奥赛罗》里勃拉班修被悲伤摧折了他衰老的生命。过分的哀戚真的会摧残人的生命吗?因为惊闻丧亲的噩耗可能会导致心碎综合征,那可能是因为当事人本来有应激性心肌病,所以出现了节哀治疗。伊夫林·沃的小说《至爱》中描写了悲伤怎样变得矫揉造作,把送别弄得豪华繁琐。

爱泼斯坦的小儿子在28岁时死于鸦片类药物过量,刚听到消息他并没有立刻陷入悲伤,但他的悲伤日益加深,他把儿子的名字嵌入了各种电脑密码。一位朋友安慰他说,儿子去世能带给他的唯一安慰是,以后再也不会遇到比这更让人难过的事情了。

爱丁堡大学哲学教授迈克尔·乔尔比在《悲伤》一书中说,我们有义务悲伤,适量的悲伤表明一个人在乎他人。悲伤不是一种疾病,也不是一种紊乱,它是人类困境的一部分,“我们可以更得体(smart)地悲伤,但我们不可能智胜(outsmart)悲伤。我们也不想那样做”。 莎士比亚