鲍曼:让熟悉的事物陌生化

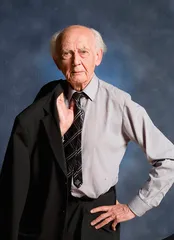

作者:薛巍 在《五十位关键社会学家》一书中,英国社会学家丹尼斯·史密斯说:“齐格蒙特·鲍曼的目标是创造这样一个社会,理性、被解放的人们在其中以创造性的方式行使他们的自由。他希望像他这样的知识分子鼓励普通人通达、理性、积极地参与创建一个更自由、更平等、更公正的社会。”在晚年,鲍曼觉得距离这个目标的实现还很遥远,他说:“我的声音如同狂野呼告,无人倾听。我想让世界变得更好。如今我一只脚已经跨入坟墓,而世界却一点儿也没变好。所以我一生的工作毫无成果。”但他仍然心怀希望。

在《五十位关键社会学家》一书中,英国社会学家丹尼斯·史密斯说:“齐格蒙特·鲍曼的目标是创造这样一个社会,理性、被解放的人们在其中以创造性的方式行使他们的自由。他希望像他这样的知识分子鼓励普通人通达、理性、积极地参与创建一个更自由、更平等、更公正的社会。”在晚年,鲍曼觉得距离这个目标的实现还很遥远,他说:“我的声音如同狂野呼告,无人倾听。我想让世界变得更好。如今我一只脚已经跨入坟墓,而世界却一点儿也没变好。所以我一生的工作毫无成果。”但他仍然心怀希望。是什么让鲍曼感到世界不会变得更好了?鲍曼在访谈中反复谈及网络的危害,“今天所有的技术,归根结底都在做的是:拉开人与人之间的距离,把人的互动自动化,能够避免人与人之间一切可能的接触,被认为是进步。结果,我们也就能毫无顾虑地行动。而在直接面对一个人的时候,我们不可避免地会有这样那样的顾虑”。

大数据、机器学习,科技肯定会让我们的生活更美好吗?“我们不再只是为了寻找最适合我们的目的的手段而发展技术。相反,我们让技术手段来决定我们的目标。我们不是发展手段来做我们想做的事情,我们只是做手段允许的事情。应该服务我们的东西反倒让我们去服务它们。我们成了奴隶。” 鲍曼对技术的危害或许有夸大之嫌,但发出警示总是好事。他说:“我们既有理由悲观,也有理由乐观。悲观,是因为我们敞开的可能性有着不可逾越的限制,即我们所谓的命运。乐观,则是因为我们可以在我们的性格上下功夫。性格是可以塑造、净化和改善的。”“研究表明,对我们的满足感来说,必不可少的东西大约有一半是买不到的。只要我们还把幸福等同于购买许诺幸福的好商品,对幸福的追求就将是无止境的。”

鲍曼对技术的危害或许有夸大之嫌,但发出警示总是好事。他说:“我们既有理由悲观,也有理由乐观。悲观,是因为我们敞开的可能性有着不可逾越的限制,即我们所谓的命运。乐观,则是因为我们可以在我们的性格上下功夫。性格是可以塑造、净化和改善的。”“研究表明,对我们的满足感来说,必不可少的东西大约有一半是买不到的。只要我们还把幸福等同于购买许诺幸福的好商品,对幸福的追求就将是无止境的。”

后现代的特点就是充满了不确定性。“现在,中产阶级变成了无产阶级的一部分。中产阶级的成员即便混得不错,其地位也不稳固,为这样一个永恒的梦魇所困:一觉醒来发现自己的工作没了。”

技术导致人们失去工作。有这样一个笑话:在未来的工厂中,将只剩两种活物——人和狗。人的工作是喂狗,狗的工作是确保人什么也不碰。很多人看上去是在努力追求精致的生活,但在鲍曼看来,背后另有动因。“我们可能看起来很好,但我们感到受到威胁、不安全、焦虑、容易恐慌,我们找替代物来释放自己不可管控的过度的存在主义恐惧。我们远离二手烟,不吃高脂食物,避免阳光暴晒和无保护的性行为。”

鲍曼在分析后现代境况时援引了好几种传统,包括法国的结构主义人类学、法兰克福学派从阿多诺到哈贝马斯的批判理论、马克思主义的葛兰西和卢卡奇,以及美国的激进主义社会学家赖特·米尔斯。鲍曼在访谈中基本上肯定了这一说法,即葛兰西对他的影响特别大:“他是我知道的最幽默、最有人性的哲学家之一。从列维-斯特劳斯那里学到的是,要摆脱把文化设想为形体的意象。他坚持结构化的普世性,认为结构是一种活动而不是一个形体,也不是僵化的、不变的。”

2014年和2016年,瑞士作家哈夫纳在鲍曼家中与他谈话,写成了二百来页的《将熟悉变成陌生》。那时鲍曼已经90岁左右了(他出生于1925年,2017年去世,享年91岁)。90岁的鲍曼还能谈及近年一些作家的作品,如库切、维勒贝克。访谈中他谈了很多历史、政治、社会问题,也讲了他的个人经历和喜好——为什么抽烟斗,他最欣赏的小说家(包括萨拉马戈)。

作为社会学家,鲍曼的创见并不是很多,他说他主要是回收利用自己的观点,但胜在勤奋、执着,始终不放弃思考。他虽然承认自己不会写美文,但访谈中也说了一些很有力量、很生动的话,如:“思想始于异端,继而化作正统,最终止于迷信。”“技术从根本上改变了我们施加影响的能力,可我们的道德成熟度还停留在亚当和夏娃的水平。”

书名“将熟悉变为陌生”来自鲍曼对社会学的本质的论述:“社会学意味着把熟悉的东西变得陌生,将陌生的东西变得熟悉。”他曾经在《通过社会学去思考》中阐述过这一观点:“常识的格言具有显而易见、不证自明的特征,只要我们接受了那些充斥于我们日常事务中的常规的习惯性动议,我们就不需要更多的自我审察和自我分析。当事情重复到足够多次,就会变得熟悉,而熟悉的事情总是不用加以证明的,既不会提出问题也不会引起好奇心。社会学提出许多问题,这些问题使显而易见的事情变得令人困惑,使熟悉的事物陌生化。日常的生活方式突然必须接受细致的审察,它现在看来只是所有可能的方式中的一种,而不是最恰如其分的、唯一的、天然的生活方式。”

比如人们都熟悉民族主义,却不太会想到消灭民族主义。鲍曼谈到人们会不假思索地采取民族主义的立场,他去过以色列但不想留在那里,虽然他的祖父是守教规的正统犹太人,他说:“我被波兰的民族主义者赶出了波兰。而在以色列,人们又要求我变成一个犹太民族主义者。寻求用另一种民族主义来医治民族主义,这是一个荒谬的、令人担忧的想法……今天,大约百分之八十的以色列公民只知道战争,战争就是他们的自然习性。我怀疑,多数以色列人并不想要和平,部分是因为他们已经忘记了怎样在和平时期(在不能通过扔炸弹、炸房子来解决问题的时候)应对社会生活中涌现的问题。”

采访鲍曼的哈夫纳是一个颇有理论修养的人,他能补充鲍曼提出的一些理论,比如罗伯特·默顿提出的两个概念:自证预言和自毁预言。自证预言的一个力证是,华裔美国人和日裔美国人在每个月的第四天心脏病发作得特别频繁,因为在他们的文化中,“四”被认为是一个不吉利的数字。自毁预言类似于,一个政党预言自己在选举中领先并正走向压倒性胜利,那么许多支持者就会因为它看起来胜券在握而不去投票,结果导致它输了。 鲍曼