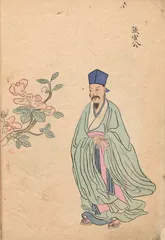

张羲年自荐

作者:卜键 与程景伊、蔡新同一天进入四库馆的,还有来自浙江的张羲年,一位即将获得吏部任命的候选知县。

与程景伊、蔡新同一天进入四库馆的,还有来自浙江的张羲年,一位即将获得吏部任命的候选知县。张羲年(1737~1778),字淳初,号潜亭,出生于余姚的义井巷。其先祖乃关学创始人张载,字子厚,人多称横渠先生,有著名的“四句教”传世。本支始祖张永,宋高宗时曾任礼部尚书,致仕后定居余姚,子孙相守。至二十世张见龙,幼孤,家极贫,只得去安徽学做生意,拼搏十年,“阜然财雄歙市”。见龙于乾隆元年返回乡里,意欲教子读书,孰知未几年竟一病不起,留下寡妻与三个儿子。羲年为家中的老二,在母亲督策下刻苦攻书,打下了较为坚实的基础。他性情温和,与邵晋涵年纪相仿,交往密切。同邑一富家子贿赂当道,以谋求参加科举的资格,晋涵敢怒不敢言,羲年则拍案而起,带头与主事者争论,富家子恨之入骨,“欲要于路以刃伤之,淳初不顾也”。此事出于邵晋涵《赠张淳初序》,还记述了二人共宿道院,夜雨一灯,拥被说诗的情形。羲年富才情,所作《姚江竹枝词》,有句“黄竹浦前花满村,渔人傍水开柴门。烟江落日一枝橹,划破蓝溪眉目痕”,清新可喜。

乾隆三十年(1765)乙酉科浙江乡试,张羲年虽未中举,但在稍后被选拔贡生,以教谕衔任於潜县(今属杭州临安区)训导。三十七年冬,朝廷征集遗书,杭州设立征书总局,邀请居乡丁忧的南书房翰林沈初主持,又从省内教官中挑选三名总校勘,嵊县训导朱休度、嘉善训导黄璋,以及张羲年被选中,皆一时人望。浙省呈送图书的源源送京,与他们的努力密不可分,而通过一个时期梳理校订,羲年也与古本善本结下不解之缘。三十九年秋,张羲年任教职满九年,综合考核卓异,来京引见,依例应升知县。这对穷教官来说是极大的幸运和荣誉,他却甘愿放弃,自请改派到四库全书馆效力,并恳请四库总裁代奏。永瑢等经过一番考察询问,感觉不错,遂联名上折,《纂修四库全书档案》一九九:

据浙江俸满训导、候选知县张羲年呈称:羲年系乾隆乙酉科选拔贡生,以教谕衔任於潜县训导,大计卓异,兼俸满保题,送部引见。奉旨:着照例用。钦此。伏念羲年越东下士,备职儒官,前经浙江巡抚委办遗书,欣逢盛事。兹以俸满来京,仰荷皇上天恩擢用,例应铨授知县,惟是慺慺私衷,观光志切,每思当此宏开册府,千载一时,心忭微悰,实以获观巨典为幸。情愿在四库全书处效力行走,少竭驽骀,冀得自效昌辰,实为至愿,激切呈请代奏。等情。

臣等查张羲年原系拔贡出身,学问尚优,以教职卓异,俸满保荐,特蒙恩准例得即选知县。前此,曾经该抚派入总局,承办采访遗书,询以各种书籍,亦颇谙晓。今具呈情愿赴馆效力,情词甚为恳切,理合据呈具奏,请令张羲年在纂修上行走,该员自必感激奋勉。而现在书籍浩繁,得一曾办遗书之人,分头校勘,于事亦为有益。至张羲年原系应补知县实缺之员,如蒙俞允,准其在馆办事,应请咨明吏部,暂行扣停铨选。但知县难以在书馆行走,可否仰恳圣恩,赏以国子监助教衔,并给予单俸,以资行走。如该员果能实在得力,俟全书办成一分后,臣等另行奏明请旨,恭候皇上施恩。

知县为正七品,掌一方行政,有一笔较丰厚的养廉银,远非从七品的助教所可比拟。这种放弃升官、渴望入馆编书之举,自然会使皇上开心,当天即获批准,赐以国子监助教衔,充任四库馆纂修。张羲年不以藏书著称,却也尽所能献呈,有五种为《四库总目》著录。

因邵晋涵的介绍,章学诚也以张羲年为好友,称其“于四库馆行走八年,校勘书籍不下数百种,大约史集两门序录签档多出君手”。赞美的话常会有些夸大,羲年于乾隆三十九年十月十九日入馆,在馆的准确时间为三年半多一点,似乎不太可能独立校勘数百种书籍。他是作为纂修官入馆的,后来被选为总目协勘官(浙本作“协勘总目官”),应属较重要一些的岗位,职责在于核校各纂修交上来的提要分纂稿,以协助总纂完成《四库全书总目提要》的编纂。据“办理四库全书在事诸臣职名”,担任总目协勘官的仅七人,为刘权之、汪如藻、程晋芳、李潢、梁上国、任大椿,除张羲年之外均为进士。

与程晋芳的长髯飘拂全然不同,羲年“颀身修面,丰神洒然,白皙无髭须”,更像一个翩翩佳公子。羲年在四库馆踏实勤谨,有办事才能,获得了上上下下的好评,与总纂官关系也较密切。《姚江诗录》收录所作《馆中呈纪侍读晓岚陆侍读耳山两先生》:

三年书局浪知名,天赐头衔比旧清。空手真成无寸铁,白头那复对长檠。

该诗当作于四十二年春夏间,天赐头衔,乃指入馆时所予国子监助教,感慨良多。当年秋,张羲年参加顺天乡试,主考官为军机大臣、户部左侍郎梁国治,素不喜死背经义的做法,出题重在广博和贯通,得其试卷极加叹赏,遂中举人。而在次年春应会试,则未能通过,同时考砸的四库纂修还有吴省兰(和珅的老师)。馆臣随即奏请皇上格外赐恩,得旨:“国子监助教吴省兰、助教衔张羲年学问尚优,且在四库馆校勘群书,颇为得力,俱着加恩准其与本科中式举人一体殿试。”这是一种殊荣,也是一份保障,孰料张羲年却在关键时突然中暑,发热恶寒,无法参加考试。病中的他心灰意冷,还在询问制策何题?谁在一甲?喟叹一生志向成为虚幻。四月二十五日传胪,羲年于夜半撒手而去,时人深为惋惜。纪昀撰挽联:

事竟败垂成,临到头时偏不得文章报国;

变真生意外,最伤心处是正逢君相怜才。

有人说乾隆帝在其病逝后赐以进士,未见确证;而四年后文渊阁本告竣,仍将张羲年列入在事人员名单,也可视为一份肯定和纪念。

张羲年卒时子嗣尚幼,家境贫寒,那份艰难自可想象。他将文稿托付好友邵晋涵,后章学诚也参与整理,并请钱大昕、陈以纲评点,而这些人皆清素书生,无力帮亡友刻印。至光绪十九年,始由其曾孙张锡恩在上海印行,为《噉蔗全集》诗文十六卷,难得的是收录了张羲年所撰四库提要分纂稿,为《宋朝事实提要》《孙烛湖集提要》《庸庵集提要》三篇。司马朝军最先发现并加比对研究,将张羲年的分纂稿与《四库总目提要》详加比勘,可见改动较少,不存在姚鼐的一些分纂稿那种被改得面目全非的情况。这应与羲年长期担任总目协勘官,熟知总纂的要求,谙悉条目的写作规范相关,亦能证明分纂稿数量很大,即使不任纂修的也要分担些。

此三篇就是张羲年所写提要的总数吗?无法确定。 四库全书