量子点,材料的一个新维度

作者:苗千 2023年10月4日,来自麻省理工学院的蒙吉·巴文迪(Moungi Bawendi)、哥伦比亚大学的路易斯·布鲁斯(Louis Brus)和纳米晶体科技公司的阿列克谢·叶基莫夫(Alexei Ekimov),因为“发现和合成量子点”而获得了本年度的诺贝尔化学奖。可以说,这三位科学家的发现不仅开启了材料研究的一个新维度,“为量子技术种下一颗重要的种子”,也通过量子点(quantum dots)为世界增添了很多色彩。

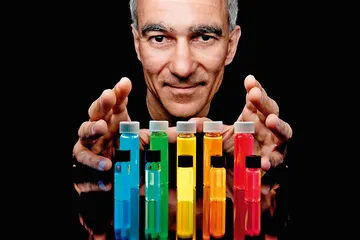

2023年10月4日,来自麻省理工学院的蒙吉·巴文迪(Moungi Bawendi)、哥伦比亚大学的路易斯·布鲁斯(Louis Brus)和纳米晶体科技公司的阿列克谢·叶基莫夫(Alexei Ekimov),因为“发现和合成量子点”而获得了本年度的诺贝尔化学奖。可以说,这三位科学家的发现不仅开启了材料研究的一个新维度,“为量子技术种下一颗重要的种子”,也通过量子点(quantum dots)为世界增添了很多色彩。量子点算得上是目前人类能够制造的最小的“东西”。从比例上来看,一个量子点的大小相比于一个足球,相当于一个足球相比于地球。其实人类早在意识到量子点的存在之前就已经开始使用量子点了。在数千年前,人们就发现可以通过在玻璃中添加某些材料而制造出彩色玻璃。工匠们尝试着在玻璃中添加银、金、镉等各种材料,再用不同的手法加热和冷却玻璃,让玻璃呈现出彩虹的各种颜色——例如掺了硒化镉或是硫化镉的玻璃会呈现出黄色或红色。实际上,正是在不同条件下产生出的不同大小的量子点决定了玻璃的颜色。 在诺贝尔奖发布会上所展示的储存于溶液中的量子点呈现出红、橙、绿、蓝、紫等鲜艳的色彩。之所以会有颜色的差异,与溶液中构成量子点的化学成分并无关系,最重要的是它们在大小上的差别——直径5~6纳米的量子点会发出橙色到红色区间的光,而直径在2~3纳米之间的量子点会发出绿色到蓝色区间的光。也正是因为大小的区别,这些量子点的热效应、光点特性和磁特性都有着巨大的差别。这些直径只有几个纳米的量子点,不仅看上去呈现出各种色彩,也展现出了众多的应用可能。

在诺贝尔奖发布会上所展示的储存于溶液中的量子点呈现出红、橙、绿、蓝、紫等鲜艳的色彩。之所以会有颜色的差异,与溶液中构成量子点的化学成分并无关系,最重要的是它们在大小上的差别——直径5~6纳米的量子点会发出橙色到红色区间的光,而直径在2~3纳米之间的量子点会发出绿色到蓝色区间的光。也正是因为大小的区别,这些量子点的热效应、光点特性和磁特性都有着巨大的差别。这些直径只有几个纳米的量子点,不仅看上去呈现出各种色彩,也展现出了众多的应用可能。

量子点是一种半导体晶体。因为每个量子点的体积都极小,往往是直径只有几纳米的圆球,在其中含有数千个原子。这样的尺寸介于微观和宏观世界之间,可以称为处于“介观世界”(mesoscopic)。因为可以活动的范围较小,当量子点中的电子受到外在光源的刺激,它的行为更像是在单个原子之中。这让它的各种性质主要是由其大小,而非材料决定。可以说,量子点是一种全新的材料,它开创了材料的一个新维度。在极小的纳米尺度下,由于量子效应,即便是由同一种物质构成,不同大小的量子点也会在各个领域呈现出完全不同的性质。

早在上世纪30年代,就有人设想如果能够制造出这种极小的物质,会出现哪些违反“常识”的现象。物理学家赫伯特·弗勒利希(Herbert Fröhlich)根据量子力学的公式进行计算,预测出当物体的尺度到了极小的程度,其表现就会和普通颗粒完全不同。量子点会对其中的电子产生束缚作用,从而可能具有一些奇特的光电性质。但是想要制造出量子点,需要让这种只有几千个原子的物质内部有着一致的晶体结构,同时还需要控制其表面性质。人们在随后半个世纪的时间里都未能成功找到方法。

到了1981年,在圣彼得堡(时称列宁格勒)进行研究的叶基莫夫决定对玻璃中可能存在的量子点进行系统性的研究。他在融化的玻璃中加入各种材料,将玻璃加热到不同的温度,随后再将其冷却,研究玻璃呈现的颜色,随后再用X射线对其进行检测,确定在其中存在量子点,并且玻璃颜色与量子点的大小存在明显的相关性。

两年之后的1983年,当时在贝尔实验室研究利用太阳能进行化学反应的布鲁斯在进行半导体研究时需要一种催化剂,他的研究团队在液体中合成了一些硫化镉颗粒。布鲁斯发现,当把这些保存在溶液中的颗粒放置一段时间,它们的颜色就会发生变化。布鲁斯猜测这是因为在放置期间,这些颗粒的大小发生了变化,从而改变了颜色。随后的测量证实了布鲁斯的猜测。

尽管已经观测到了量子点的存在,但是这些量子点大小不一。人类还需要一种更为有效的制造量子点的方法。到了1993年,当时也在贝尔实验室工作的巴文迪团队发明了一种可以制造出统一大小的量子点的方法。他先将制造量子点的化学物质注入高温液体中,从而在液体中产生出量子点的“晶体种子”,然后迅速冷却和稀释试剂以抑制量子点的生长,再慢慢加热试剂,让量子点在实际中进行可控的生长。可以说,在掌握了精确制造量子点的技术之后,人类在某种程度上就可以制造出具有某些特殊性质,尤其是光学性质的“人造原子”。

现在已经有了更多、更有效的方法来生产高质量的量子点,关于量子点的商业应用也越来越多。因为其特殊的光学特性,如今在制造电脑和电视屏幕、LED光源以及医学影像等方面,量子点都有广泛的应用;除了增添色彩之外,量子点在量子通信、柔性电子产品、太阳能电池和催化剂方面也都有广泛的应用前景。

(本文写作参考了《科学》(Science)、《自然》(Nature)杂志与诺贝尔奖网站的相关报道) 化学奖诺贝尔奖