约恩·福瑟:赋予难以言说的一切以声音

作者:孙若茜 “约恩·福瑟?谁是约恩·福瑟?无论从哪个角度来审视,约恩·福瑟其人都是由三个方面组成的:他既是一个普通人,也是一个公众人物和写作者。作为普通人的他与芸芸众生一样,有着自己卑微的,或快乐或不快乐的人生;作为公众人物的他,为某些人所知,但也有人从未耳闻;而写作者,则只属于写作本身——与其说这是一种身份,毋宁说是一种行为。这种行为既不与作为普通人的他,也不与作为公众人物的他相重叠。可是,那么,我到底是谁呢?约恩·福瑟,应该是怎么样的一个人呢?”这是约恩·福瑟对自己的一段自述。

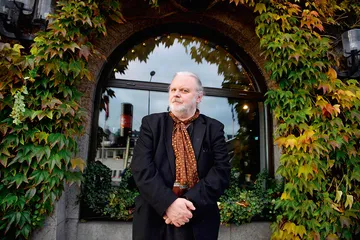

“约恩·福瑟?谁是约恩·福瑟?无论从哪个角度来审视,约恩·福瑟其人都是由三个方面组成的:他既是一个普通人,也是一个公众人物和写作者。作为普通人的他与芸芸众生一样,有着自己卑微的,或快乐或不快乐的人生;作为公众人物的他,为某些人所知,但也有人从未耳闻;而写作者,则只属于写作本身——与其说这是一种身份,毋宁说是一种行为。这种行为既不与作为普通人的他,也不与作为公众人物的他相重叠。可是,那么,我到底是谁呢?约恩·福瑟,应该是怎么样的一个人呢?”这是约恩·福瑟对自己的一段自述。诺贝尔文学奖对约恩·福瑟的介绍是这样的:“约恩·福瑟1959年出生于挪威西海岸的豪格松。他庞大的作品集跨越各种体裁,包括戏剧、小说、诗集、散文、儿童文学和翻译。虽然他是当今世界上被上演次数最多的剧作家之一,他的散文也越来越得到认可。他早期作品《有人将至》的主题是恐惧的期待和严重的嫉妒,他的独特性是很明显的。在他对语言和戏剧动作的彻底精简中,他用最简单的日常用语表达了人类最强烈的焦虑和无能为力感……福瑟虽然跟他的前辈一样有着消极的世界观,但他的灵知派观念并没有导致对世界虚无主义的蔑视。实际上,他的作品非常温暖、幽默。”沉默是最好的

了解约恩·福瑟的创作,不妨就从诺贝尔文学奖的授奖词说起——“因他另辟蹊径的戏剧与散文赋予生命中那难以言说的一切以声音。”(邹鲁路译,原文:for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.)所谓生命中难以言说的是什么?何为另辟蹊径,又如何赋予声音?我把问题抛给了最早将约恩·福瑟的作品翻译至中文世界的戏剧研究者、上海戏剧学院的教师邹鲁路。

她说,聊天时,福瑟经常会说这样一句话:“说出来就错了。”或者,“一出口就错了。”有时候,他也会换一种表达方式来说,像是“沉默其实是最好的”之类。这样的观点也被福瑟置于他的创作里。邹鲁路认为:“尤其在他的戏剧作品中,人与人之间过于疏离或是过于密集(但徒劳)的交流里,真正来自内心、迫切想要传达的信息并非在本就简约的台词里,而是在言外,在那充斥着舞台空间,仿佛‘于无声处惊雷’般的静场里。这就仿佛中国画中意味深长的‘留白’。”她告诉我,对沉默、留白的运用,在戏剧中被称为“静场”——言语有时并不重要,真正重要的是没有宣之于口的东西。在福瑟创作的戏剧中,有极为短暂的静场、长长的静场,也有人物一句话说到一半就戛然而止的静场。

邹鲁路总结:“尽管福瑟被挪威人骄傲地称作‘新易卜生’,而欧美剧评界也一致认为福瑟是继‘现代戏剧之父’易卜生之后挪威对这个世界最伟大的贡献,每每在评论中将他与易卜生扯在一起,但从戏剧风格上讲,福瑟的作品却迥异于易卜生式的社会问题剧。初读他的作品,最醒目的特点之一或许是徘徊其中的荒诞派的影子——品特式的重复与静场,以及向贝克特致敬的主题。这也是人们称他为‘新品特’和‘新贝克特’的原因。”

读福瑟的剧本,首先就会发现其中充斥着日常的对话,极其简单,但有大量的言语重复。有时是一句话密集地反反复复,有时同样的话会相对疏松地散落在文本中,但依然是大量的重复,有时则是意象的反复出现:白色的巨浪,黑色的大海,一个人站在窗边向外望去。邹鲁路说起2010年,福瑟的戏剧处女作《有人将至》终于在国内上演,散场后她站在上海戏剧学院新空间剧场外的一棵树下,观众们从她身边走过,边走边聊之间很多人都在说:演的是什么?一句话说800遍。但是,邹鲁路说,这不就是我们日常对话的样子吗?琐碎,把庸常的话说上三遍、五遍,但每一遍所说的情绪都是不同的。为什么要说上三五遍呢?一个人站在窗边,除了在日常生活中他的确经常这样做之外,这个动作一定是内心的外化,在看什么?为什么没有进一步的动作,为什么不出去?无论是重复的言语还是动作,人物的内心一定是有足够的情绪、欲望、动机在驱使的,也许那是我们从未意识到的,也许是我们并不敢去直视的——在心里埋藏最深的东西,自己是需要很大的勇气和力量才敢看的。福瑟的一个剧作中,可能一个简单的语气词就会反复出现30遍,但随着情绪的流动和推进,每一遍的节奏、声调在舞台上的呈现都是有无限可能和不同用意的。

邹鲁路觉得,福瑟的创作可以说是介于“云”和“泥”之间的。“泥”就是指他笔下再日常不过、真实不过的对话,“云”则是“他呈现主题和人物的诗化方式和独特戏剧手段,又使其剧作迥然不同于平凡的生活”。她说,有人因为只看到了“泥”而觉得福瑟是可以模仿的,但其实“真正使福瑟作为一个戏剧家而不朽的是他具有鲜明个人烙印的‘福瑟式’美学与戏剧风格——蕴含着巨大情感张力的极简主义洗练语言,对白中强烈的节奏感与音乐感,并置的时空,交缠的现实与梦幻……最令人难忘的,是他的剧作中无处不在的诗意的暗涌,是他对人生的倾听,是他字里行间对所有在时间荒原上相遇的人们所怀有的无限悲悯之情”。难排,难演

福瑟的戏被公认是很难排演的,他在创作中对语言和戏剧动作的彻底精简,使文本最大限度地开放给了舞台,这无论对导演,还是对演员、舞美、灯光、音乐,都是巨大的挑战。非常典型的就是静场,用邹鲁路的话说,在舞台上保持沉默要比说台词难一万倍。为什么沉默?怎么沉默?没有台词的支撑,演员很容易感到无所适从。除此之外就是不断重复的词句,一句话说30遍,区别在哪儿?不论是年轻的导演、演员,还是已经被戏剧界公认为大师级的人物,福瑟的剧本对其都是巨大的挑战。但同时,他的剧本又具有极大的精确度,剧本中有很多舞台提示,类似“短暂的静场”“长长的静场”,一旦进入戏剧情境,演员不可能擅自去改动。

最早将福瑟作品推向国内舞台的戏剧人,上海话剧艺术中心艺术总监、剧作家喻荣军,也在接受采访时说到了这一点:确实难排。他说,福瑟笔下的戏剧冲突比较弱,他并不是在讲多精彩的故事,而更多的是在规定情境内展示出人与人之间、人与外在环境之间的关系形成的张力,同时,这种关系又会反过来投射到内心。每个人都想试着去挖掘,去走近,但创作者给出了很多方向,在很强的不确定性之下,想要寻找到一个准确的定义就变得很难。

上海话剧艺术中心排演的第一个福瑟的作品是《名字》,在2013年。相比最广为人知的《有人将至》,喻荣军形容这部戏更加沉闷、艰涩。它讲的是一对未婚先孕的年轻人:怀孕的女孩和找不到工作的男友,面对将要出生的孩子和经济的窘况,他们硬着头皮回到女孩父母的家。我们看到的是他们沟通的无措、情感的隔阂和关系的脆弱,有着大量的停顿和内心戏。

喻荣军被吸引的地方在于,他觉得福瑟的戏剧所表达的内核非常当代,是我们生活的本质。他说,越是我们熟悉的东西,我们可能越不会去说、去想,在创作的时候,它们越是被喧闹的东西掩盖。但福瑟会扒开表面,用他独特的描绘方式把我们共同的感受表达出来,直插内心。“看戏的时候,我们可以不断把自己的东西往里放,放满了,就是自己的生活。”就以《名字》为例,戏中的人物在海边悬崖上的老房子里的无法沟通,是我们每个人都会有的感受。就像每个人都用微信,处在各种各样不同的群里,可是能感受到人与之间的沟通反而变得更加疏离。

喻荣军认为,福瑟的魅力还在于他创造了一个只属于他自己的世界。这其中包括场景,大海、峡湾、悬崖、房子、风、阴郁、潮湿……对福瑟来说再熟悉不过的生活状态,在我们看来遥远而独特。

邹鲁路曾经撰文列举过约恩·福瑟戏剧作品中的这些关键意象。她写:“在一年365天几乎有近300天在下雨的卑尔根,无力的挫败感和抑郁好像理所当然地成了人生的基调。挪威西海岸的雨、峡湾、风、长夜,在这样的日子里的人们,这就是福瑟笔下的世界。”卑尔根,是福瑟生活并度过了其迄今为止几乎整个文学创作生涯的挪威西海岸城市。福瑟公寓的书桌正对着书房的窗,窗距离大海只有五米远。因此不难理解为什么“在福瑟的戏剧世界里,没有繁华的都市和喧哗的车水马龙。他笔下的人们或是逃离了城市,来到乡村试图寻求新的开始;或是本来就从未离开过乡村,终其一生都在这里度过”。

白色的巨浪和黑色的大海,遥远的意象会带来陌生美感,那么,对挪威的不熟悉,会造成接近福瑟作品的障碍吗?邹鲁路认为,“这些戏剧人物们的居处虽然远离尘嚣,却始终无法远离内心的骚动”。她认为,福瑟作品中所关注的主题,是古往今来的戏剧舞台上的永恒命题:人类生存的困境——交流的隔阂;人与人之间、人与外部环境之间的对抗……他笔下的人物,就是我们日常生活中天天所见的普通人,甚至可能就是我们自己。 在瑞典文学院,诺贝尔文学奖的颁奖现场,我的同事苗千采访了诺贝尔文学奖委员会主席安德斯·奥尔森(Anders Olsson)。苗千问:“戏剧是一种古老的文学形式。但在当今,人们似乎越来越强调它是戏剧艺术,而非文学。在这样的情况下,把文学奖颁给一位剧作家是否有什么特别的考虑?”奥尔森的回答是:“约恩·福瑟的文本拥有很强的可读性,他的语言很奇妙,敏感、准确。戏剧表演和语言文本之间的转化本身就是很特别也很不容易的,福瑟的剧本中减少了戏剧性的动作和语言,当你读到它时,很容易在脑海中发挥想象,想象自己要如何表演。作为一位剧作家,他非常有趣并懂得创新,但同时,包括他散文在内的其他文学创作,也给了诺奖非常重要的颁奖动机,尤其是他的《七部曲》。”

在瑞典文学院,诺贝尔文学奖的颁奖现场,我的同事苗千采访了诺贝尔文学奖委员会主席安德斯·奥尔森(Anders Olsson)。苗千问:“戏剧是一种古老的文学形式。但在当今,人们似乎越来越强调它是戏剧艺术,而非文学。在这样的情况下,把文学奖颁给一位剧作家是否有什么特别的考虑?”奥尔森的回答是:“约恩·福瑟的文本拥有很强的可读性,他的语言很奇妙,敏感、准确。戏剧表演和语言文本之间的转化本身就是很特别也很不容易的,福瑟的剧本中减少了戏剧性的动作和语言,当你读到它时,很容易在脑海中发挥想象,想象自己要如何表演。作为一位剧作家,他非常有趣并懂得创新,但同时,包括他散文在内的其他文学创作,也给了诺奖非常重要的颁奖动机,尤其是他的《七部曲》。”

在采访中,邹鲁路也提到福瑟剧本的可读性,一方面来源于节奏的音乐性,另一方面,来自她所称为的“福瑟宇宙”,很多文本是在不同的作品中相互作用的。即便是从戏剧跨越到小说、散文,也可以看到其文本,无论是风格还是主题,在“宇宙”中的神秘关联。相比福瑟给戏剧从业人士制造的“难”,读者的进入其实是相对轻松的。

我好奇福瑟其他类型的创作与戏剧之间所使用的语言的差别,他的小说《晨与夜》《三部曲》和《七部曲》的中文翻译都尚在进行之中。邹鲁路以她正在翻译的《七部曲》举例:福瑟经常会在很长的段落中不使用任何标点符号,让一句话一直向下推进,这样汹涌而至的语言让人感觉自己从头到脚的每一个部分都被浸湿。但同时,福瑟戏剧中惯用的语言节奏、留白,动作、意象的反复出现和推进还都延续在小说之中。

不能忽略的是,福瑟虽然主要以戏剧家之名享誉世界,但他的文学创作生涯的起点却是小说。1983年,他就以长篇小说《红与黑》出道,将近10年之后才开始踏入戏剧创作,1992年写出了《有人将至》。在戏剧作品揽获盛誉之外,福瑟的小说也屡屡获得各种奖项的认可。就在2022年,《七部曲》中的《新名称:七部曲6-7》还入围了布克奖短名单。除此之外,福瑟的文学创作还涉足诗歌、儿童文学、杂文、电影剧本,甚至歌词创作,并且都各有成就。

邹鲁路提到,福瑟是一个不可以用常规的文学批评、概念或体系、标签来界定和凝视的一个作家。

采访《三部曲》的中文译者李澍波时,她告诉我,以“几部曲”展开写作,可以理解为是创作者按照自己的节奏对所书写人物的时间做出了一种重新的定义。它体现的是一种自主性,或者说“个人主义”——个人的自洽、自如,对个人价值的一种坚定的坚持。相比另一位今年也出现在诺奖赔率榜上的挪威作家卡尔·奥韦·克瑙斯高——他刚好曾就读于福瑟等人在卑尔根开办的写作学校,写了长达6部的《我的奋斗》——虽然他们的写作非常不同,克瑙斯高将自己溶解在了自传式的写作中,而福瑟以非自传式写作保持了私密性,但都有一种时间从他们笔下开始的感觉。

李澍波形容,体会福瑟人物的坚定感,很像是欣赏国画里的笔力,可以从形式上感受到精神的力量。他不去将笔下的人物塑造成特定的类型,扮演某种功能,亦不对其行为做任何价值判断,只是让人去体会每一个行为的正当性。每个人物都处在其各自当下的状态中,他们因而变成一个个瞬间,最终组合成为一种现象。现象敞开等待理解,我们可以做出辨识,但无法对现象做出价值判断。 约恩·福瑟诺贝尔奖