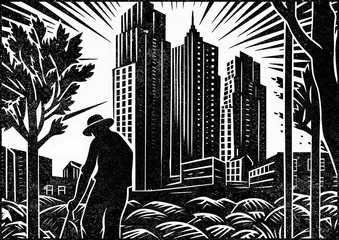

城里人与乡下人

作者:薛巍 多年前,我家请过一个来自西北地区的育儿嫂。有一次去超市,她突然问我为什么推车不会从自动扶梯上滑下去,我说大概轮子上有卡扣,刚好跟扶梯能卡得很牢。当时我觉得大姐的常识很匮乏,其实现在想想,这些知识学起来很快,而且有些日常现象城里人只是习以为常了,对于其中的原理,他们也是不甚了了。费孝通先生在《乡土中国》中说:“乡下人在城里人眼睛里是愚的……乡下人在马路上听见背后汽车连续地按喇叭,慌了手脚,东避也不是,西躲又不是……乡下人没有见过城里的世面,因之而不明白怎样应付汽车,那是知识问题,不是智力问题。”

多年前,我家请过一个来自西北地区的育儿嫂。有一次去超市,她突然问我为什么推车不会从自动扶梯上滑下去,我说大概轮子上有卡扣,刚好跟扶梯能卡得很牢。当时我觉得大姐的常识很匮乏,其实现在想想,这些知识学起来很快,而且有些日常现象城里人只是习以为常了,对于其中的原理,他们也是不甚了了。费孝通先生在《乡土中国》中说:“乡下人在城里人眼睛里是愚的……乡下人在马路上听见背后汽车连续地按喇叭,慌了手脚,东避也不是,西躲又不是……乡下人没有见过城里的世面,因之而不明白怎样应付汽车,那是知识问题,不是智力问题。”一个农村人离开家乡,到了城里之后,刚开始也许懵懂无知、呆头呆脑,但慢慢可能就会脱胎换骨,让人刮目相看了,泥腿子的后代照样能成为医生、科学家、律师。地理学家段义孚说:“我们的根性与早期的经历,也就是我们的文化和成长经历,并不能束缚我们。相反,它们是我们的起点,从此出发,我们便可以成为自己想成为的那种人。在现代社会,人类个体的生命路径可以从民族走向宇宙,从炉台走向世界。”

当一个见过世面的乡下人再回到乃至单纯想到他的老家的时候,他可能会看不惯自己的长辈。法国社会学家迪迪埃·埃里蓬说,去了巴黎之后,再去探望父母,他有一种不适感、一种抽离感。“每次我和父母坐在一张饭桌上,我就会感觉到一种难以捉摸和形容的不适:他们说话行事的方式与我重新跻身的这个阶级差异巨大,他们会在每段谈话中肆无忌惮地表现出一种肤浅的种族主义。”

乡下人也许缺乏生活常识、思想观念落伍,但是他们并不缺少生活智慧。德国哲学家理查德·大卫·普莱希特在《认识世界:古代与中世纪哲学》一书中说:“拥有实践智慧意味着,自信且明智地掌握生活……拥有实践智慧之人管理自己的生活,了解自己的愿望,反思自己的判断,继而在任何个别情况下,着眼于全局与整体上尽可能好的生活而做出决断。”

我老家在皖北农村,高考后到南方求学、工作,现在人到中年,对老家并不是很依恋,只怀念老家的食物。雨后漫天的蜻蜓、流水潺潺的小溪、鸡犬之声相闻的院落已经荡然无存,只有堆满酒水饮料的超市、装着大铁门的小洋楼,以及路边横七竖八停着的汽车。怀念过去的人会很痛苦,因为再也回不到过去了。段义孚在他的自传中说:“悲观主义者会认为自己的黄金时代在过去,相反,乐观主义者常把黄金时代放在未来。”

有许多发达了的乡下人会比较怀旧,觉得大城市的生活千篇一律,老家过去的习俗很有特色,而老家的日益现代化,对传统的破坏是摧枯拉朽式的,那些古老的东西渐渐都要湮灭了,比如最基本的对辈分的讲究。段义孚却认为:“现代化让人们的日常生活产生出了更多而不是更少的文化多样性。过去的多样性是因孤立而产生出来的,纹理显得粗大。人们可以乘坐火车或轮船从一个国家前往另一个国家旅行来了解不同的文化。但是,以技术为基础,通过高速的文化交流与贸易而产生出来的文化多样性,其纹理是细密的,人们一边走路一边就能体验。”但这种多样性可能已经不那么本真了,是脱离了环境的、人造的、投机性的。 生活圆桌