画画的金宇澄

作者:薛芃 金宇澄有一张小画,彩铅画的。他用俯视视角仔细地画下了自己的工作室,每一笔朴素又严谨,就像是要写出个故事那样一个字一个字地堆砌出来,工工整整。房间的四周,摆放着书架、单人扶手沙发、写作的圆桌、画画的案子、油画架,墙上挂着几幅画,中间空着,铺着老式木地板,只有一只猫抬头看着这个上帝视角的“镜头”。金宇澄用了日本插画师妹尾河童的方法,把他的工作室画成一份俯瞰的“说明书”。他自己站在弧形的阳台上,望着繁华的上海。一只大手打破房门伸进来,扰乱了工作室的平静,案子上放着一张同样的俯视工作室图,造成一种无限向下延展的视幻觉,这份工整的“说明书”变得超现实起来。

金宇澄有一张小画,彩铅画的。他用俯视视角仔细地画下了自己的工作室,每一笔朴素又严谨,就像是要写出个故事那样一个字一个字地堆砌出来,工工整整。房间的四周,摆放着书架、单人扶手沙发、写作的圆桌、画画的案子、油画架,墙上挂着几幅画,中间空着,铺着老式木地板,只有一只猫抬头看着这个上帝视角的“镜头”。金宇澄用了日本插画师妹尾河童的方法,把他的工作室画成一份俯瞰的“说明书”。他自己站在弧形的阳台上,望着繁华的上海。一只大手打破房门伸进来,扰乱了工作室的平静,案子上放着一张同样的俯视工作室图,造成一种无限向下延展的视幻觉,这份工整的“说明书”变得超现实起来。在过去的十年里,金宇澄把大量的精力放在绘画上,大多时间都是在这间小屋中。这不是一间纯粹的画室,没有复杂的绘画工具和设备,画画所占据的空间也不大。画小尺幅的画时,他多半就是趴在写字台上。他总说自己画画是“半吊子”,即便是工作室,也不像很多职业艺术家的工作室那样有挑高、空旷,找尽量大的空间、在郊区,他就在上海最热闹的地段工作、生活、画画。

见到金宇澄时,他专程从上海赶到北京,为新的个人画展“繁花”拍宣传照。

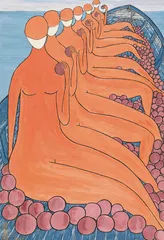

自小说《繁花》出版以来,金宇澄已是文学界最耀眼的作家之一,可他终究不是一个生长在闪光灯下的明星,他面对镜头的眼神,就像是不知所措的肢体动作的保护色。摄影师引导他变换些姿势,他摘下头上的鸭舌帽,说:“要不摘了帽子吧?不过我看网上说我,摘了帽子像火云邪神,要紧吗?”此时此刻,我开始试着把眼前这个真实的金宇澄抽离出文字一一对应,他的严肃与玩世、前卫又老派、积极而虚无,都渗透在言辞与行事风格中,而现在,又多了一面看到金宇澄的镜子——绘画。 《舞蹈A》,2021年,布面丙烯,120×120cm编码的乐趣

《舞蹈A》,2021年,布面丙烯,120×120cm编码的乐趣

这是金宇澄第一次在北京举办较大型的个人画展。展览选址在南池子美术馆,紧邻着故宫,原是多尔衮宅邸的一小部分,现在被改造成一处园林小景。窗内,我的视线先被很“上海”的几幅画吸引,这样一两米尺幅的大作品在金宇澄的画中不算多。他热衷于画阳台,阳台是空间上的“灰色地带”,既非室内又非室外,连接着公共与私密的空间。他画用绳捆绑住的太湖石、站在supreme滑板上穿旗袍的模特,他画一个既现实又不真实的场景,是梦境里的。

金宇澄正式画画,是从《繁花》开始的。小说中常涉及街道方位,文字不够直观,反而是一张地图就能传达得清清楚楚,于是当《繁花》在《收获》杂志上连载发表的时候,金宇澄就画了四张地图。可这似乎还不够,金宇澄在想如何能将小说中的一些场景视觉化。在他的印象中,一些地段在时代的变迁中换了几次面貌,照片也未必能都记下来,但每一次变迁,都印在他脑海里。他只能自己画下来,所有街景一目了然,比文字更清晰。金宇澄记得,曾经的中学隔壁,原先有一个教堂,“文革”的时候教堂被推倒,后来变成了油画雕塑院的一部分;到了2000年以后,这里又变成了五星级酒店。金宇澄说,如果用文字把这些变迁写下来,不会有什么直观的感受;他选择把变化的样子画出来,便画了一幅20世纪60年代的,一幅70年代的和一幅2000年之后的,这都是他记忆中的图像。

这十年来,《繁花》就像一个试验田,从文学衍生出了话剧、电影、电视剧等各种形式的再创作。金宇澄是那个原点的创造者,于他个人而言,什么样的创作是他可以独自完成的,可以构建出一个完整的属于自己的世界?写小说与画画都是,他可以自己掌控。可这是两种完全不同的媒介,他从不规定自己什么时候该写作、画画要画到什么程度,都是随性而为。

在《上海文学》做编辑时,金宇澄对文字很苛刻,对别人的稿子要求非常严谨,到了晚上自己写作时,要从一个编辑切换到写作者的身份,首要任务就是写,要让文字顺畅地流淌出来。到了第二天一早,再看自己的文字时,又会用编辑的眼光去挑剔。写作的金宇澄,需要紧张感,要绷着弦才能写出来好看的文字。画画的时候,这种紧张感减弱很多,没那么大包袱。

他时常去想这两件事各自的妙处。金宇澄说,看一张自己的画,可以挂在墙上,随时都可以看看,打电话时看一眼,路过时看一眼;可文字是读码,它像密码一样,他会在晨起洗完脸,趁着大脑最清醒的时候坐在电脑前,好好看一遍这三千字写得怎么样。对于观众来说也是一样,一幅画可能一眼就能打动人,可文学非得慢慢地读,增加自己的想象力进去,“文学就像一个无底洞,你把任何东西丢进去,它都会吸收没了。文学可以隐藏大量的东西,一大堆的东西投进去根本看不出来。”

即便不与文学有关,看金宇澄的画,也总能感受到叙事性,这种叙事性不是要讲一个有头有尾的故事,而是每一个出现在画面中的人或物都有动机——女人骑着马从浴缸里走出来,一条蛇钻在太湖石的窟窿里,金宇澄自己探出半个脑袋冷眼看着黄浦江两岸,等等。金宇澄说这是属于他的独特的“脑洞”,他不要单纯地去画一个杯子的光影明暗,他要让每一幅画都让别人产生兴趣,这或许不是艺术家最关心的问题,但却是金宇澄关心的,他在用文学的思维制造视觉的叙事性,留下一个凝固的场景。 在这些贯穿金宇澄十年的绘画中,我被另一类不太起眼的东西吸引,是他做的书籍封面设计的小稿。《繁花》又成了他二次创作的试验田,他为“繁花”二字设计过很多版本的字体和封面装帧,也设计过他前几年出版的《轻寒》《碗》《方岛》等书的封面。金宇澄的设计,带着浓重的老上海式的装饰性,就像在他的身上,也有的这股老派杂家的气质。

在这些贯穿金宇澄十年的绘画中,我被另一类不太起眼的东西吸引,是他做的书籍封面设计的小稿。《繁花》又成了他二次创作的试验田,他为“繁花”二字设计过很多版本的字体和封面装帧,也设计过他前几年出版的《轻寒》《碗》《方岛》等书的封面。金宇澄的设计,带着浓重的老上海式的装饰性,就像在他的身上,也有的这股老派杂家的气质。

朋友看了金宇澄的画,夸赞他说:“老金,你肯定学过画。”金宇澄说:“要是学过,我就没有那么痛苦了。”他的痛苦很基础,对于技法、材料甚至颜料的使用,最初都是一片空白。但他在脑海中又有图像,他想去画,这让他面对着画布一直不停地试错。

色彩,是金宇澄从一开始就遇到的难题。他用丙烯颜料,起初他不知道该如何调出固定的颜色,所以有些部分他必须要在一天内画完,若是到了隔天再画,颜色干了,就调不出跟前一天相同的颜色了,“哪怕画到凌晨三点,也得画完”。他也不知道色彩在暖光灯下会失真,晚上在暖光灯下画的东西,第二天早上一看,颜色就不对了,只能再改。后来他才知道晚上画画要用白炽灯,可以尽量少地影响画面的颜色。诸如此类的弯路,金宇澄走了不少。这些“弯路”在表面上都看不出来,但对金宇澄影响很大,他的摸索都藏在每一幅画下面,往往表面的颜料下还压着别的颜色,它们都是试错的痕迹。

有些作品色彩很明艳,这种对色彩赤裸裸的释放和组合在当代绘画中不多见。金宇澄喜欢画马,有一幅《桃花》,画了一个马的乌托邦世界,空间结构复杂,建筑也充满超现实的未来感,各种马和典籍中的神灵异兽穿梭在错综的空间里。金宇澄用了最基础的红黄蓝绿,这个马的未来世界变得童话起来,他自己也说用的是糖果色彩,让人感到快乐,多巴胺满溢。他还用明亮的橙色画女性人体,用明亮的黄色、绿色画太湖石。无论是色彩还是构图与线条,金宇澄的画总有种超脱于程式化训练的拙气,这股拙气令一些职业艺术家羡慕。

疫情期间,金宇澄绘画的色调变了,他不再画色彩,只用黑白灰。这与疫情时期在上海生活压抑的心情有关,而且他也越来越意识到,黑白灰的表达最有力量,他喜欢凝重深沉的气氛,文学如此,艺术也是如此。在金宇澄的世界里,多巴胺的释放只是短暂的,创作需要更深刻的思考,需要批判性。金宇澄讲了一个我们很多人都听过的小故事:一个小孩过生日,宴席间,大家都在祝福他将来做官发财,平步青云,唯有一个说,这个小孩儿将来也是要死的,他留下了一个哲学问题,但免不了被人打了一顿。这个人干的事就像是一个作家或艺术家应该做的事,虽不讨喜,但却牵引着人想点什么。金宇澄总说,自己绘画并非专业出身,因此没那么大包袱,可当他把作为作家的责任放入绘画中时,他会更如老派杂家一般,带着凝重的思考,轻盈创作。 金宇澄