《仲夏夜之梦》:来,跳一回舞,唱一曲神仙歌

作者:李孟苏 夏日在山野、林间、溪河边漫步,走岔了路,旅人或许以为是自己看错了地图和方向,其实说不定是中了小仙人迫克的诡计。迫克最爱恶作剧,常常把行路人引入迷途,“我要把你们带领得团团乱转,经过一处处沼泽地、草莽和林薮;有时我化作马,有时化作猎犬,化作野猪、没头的熊或是磷火;我要学马样嘶,犬样吠,猪样嗥,熊一样的咆哮,野火一样燃烧”。

夏日在山野、林间、溪河边漫步,走岔了路,旅人或许以为是自己看错了地图和方向,其实说不定是中了小仙人迫克的诡计。迫克最爱恶作剧,常常把行路人引入迷途,“我要把你们带领得团团乱转,经过一处处沼泽地、草莽和林薮;有时我化作马,有时化作猎犬,化作野猪、没头的熊或是磷火;我要学马样嘶,犬样吠,猪样嗥,熊一样的咆哮,野火一样燃烧”。迫克(Puck)是莎士比亚喜剧《仲夏夜之梦》里的角色,也叫好人儿罗宾(Robin Goodfellow)。他在第二幕第一场开幕时出场,由一个小仙子介绍了他:“你大概便是名叫罗宾好人儿的狡狯的、淘气的精灵了。你就是惯爱吓唬乡村的女郎,在人家的牛乳上撮去了乳脂,使那气喘吁吁的主妇整天也搅不出奶油来;有时你暗中替人家磨谷,有时弄坏了酒使它不能发酵;夜里走路的人,你把他们引入了迷路,自己却躲在一旁窃笑;谁叫你‘大仙’或是‘好迫克’的,你就给他幸运,帮他做工:那就是你吗?”

迫克是仙王奥布朗的侍从,惯爱各种恶作剧逗仙王发笑。奥布朗看上了仙后提泰妮娅收养的“换儿”印度小王子,想要过来做侍童,仙后不肯割爱,两人闹起了别扭。仙王命令迫克去采“爱懒花”,待仙后熟睡,把花的汁液滴在她的眼皮上,这样她醒来第一眼看到的东西都会强烈地爱上它,仙王再用另一种草解去这种魔力,以此捉弄妻子,迫使她把孩子交出来。迫克立刻神气地应下:“我可以在40分钟内环绕世界一周。”

美国评论家哈罗德·布鲁姆认为,“在现代人眼里,《仲夏夜之梦》的魅力多半来自迫克”。迫克在仙国搅动一波又一波的混乱,让人又爱又恨,“他是个爱家又平凡的精灵,但却总是奇怪地徘徊在男人与女人之间,仙子与人类之间,贵族与伶人之间,自然与艺术之间,天地与时光之间”。

从仙王仙后的名字可以看出他们超越了民族和时间。奥布朗(Oberon)的名字来自13世纪法国浪漫史诗《波尔多的荣恩》(Huon of Bordeaux),他是欧洲民间传说中的妖精之王,也是森林国王。提泰妮娅(Titania)的名字来自古罗马诗人奥维德创作的神话主题长诗《变形记》,意思是“提泰神的女儿”,后来成为月亮女神狄安娜的别称。他们的名字都不是英语,来源既有古典的神话,也有中世纪的骑士文学。

莎士比亚给他的雅典增添了浓郁的英格兰乡村风味。侍奉提泰妮娅的四个小仙子:豆花、蛛网、飞蛾、芥子,名字来自英格兰民间医术。莎士比亚在剧中安排了“剧中剧”:六个工匠——织工、木匠、修风箱的、裁缝、细木工匠、补锅匠——排练《变形记》中皮拉摩斯和提斯柏的故事,准备在忒修斯和希波吕忒的婚礼上演出。这是莎士比亚观察到的伊丽莎白一世时期的英格兰社会生活,把它们如实搬到了舞台上。好人儿罗宾、迫克两个名字也来自英国民间歌谣和传说。他是家喻户晓的乡巴佬妖精,他搞的恶作剧,比如掐小姑娘、吓唬仆人让他们掉东西、变成凳子让大婶坐上去摔跤、使农妇搅不出奶油、把酒变酸不能发酵,都和英格兰乡村生活有关。

莎士比亚创作《仲夏夜之梦》的时间为1595~1596年,此前的1584年,肯特郡的工程师兼博学家雷金纳德·斯各特(Reginald Scot)出版了著作《揭穿巫术》(Discoverie of Witchcraft),书中记录了年轻水手被女巫变成驴子、好人儿罗宾等民间传说。他认为妖精、仙子形象不过是人们想象出来的,是人们恐惧的产物,保姆和老太太用他们来吓唬孩子,让儿童乖乖听话。专家们普遍认为,莎士比亚读过《揭穿巫术》,他剧中的角色,比如《麦克白》中的女巫、《仲夏夜之梦》中的迫克把织工波顿变成一头驴,灵感可能来自这本书。 在《仲夏夜之梦》里,莎士比亚用fairy来称呼仙国的仙人。在《仲夏夜之梦》以前,fairy通常理解为妖精。不管是奥布朗还是迫克,他们身为妖精,要么驼背,要么丑陋,要么是侏儒,迫克还穿着兽皮,头上长着鹿角和动物耳朵。加上魔力无边,可称恶魔。莎士比亚对这些妖精进行重塑,他描述侍奉仙后的小仙人们“和着鸣啸的风声跳环舞”,迫克尽管粗鲁、莽撞、促狭,所幸无伤大雅。此后,fairy更多地指代善良可爱的仙子。

在《仲夏夜之梦》里,莎士比亚用fairy来称呼仙国的仙人。在《仲夏夜之梦》以前,fairy通常理解为妖精。不管是奥布朗还是迫克,他们身为妖精,要么驼背,要么丑陋,要么是侏儒,迫克还穿着兽皮,头上长着鹿角和动物耳朵。加上魔力无边,可称恶魔。莎士比亚对这些妖精进行重塑,他描述侍奉仙后的小仙人们“和着鸣啸的风声跳环舞”,迫克尽管粗鲁、莽撞、促狭,所幸无伤大雅。此后,fairy更多地指代善良可爱的仙子。

莎士比亚缩小了妖精们的身量。在古典神话和民间传说中,妖精身材各不同,有的和人类一般大,有些小如蹒跚学步的孩子,比如歌谣中的迫克。《仲夏夜之梦》里,仙王仙后吵架,吓得小仙子们“没命地钻向橡实中间躲藏”。迫克看见小仙,向她打招呼,说明他们身量差不多。仙后睡觉时盖着砑光了的蛇皮,穿的衣服是“蛇儿蜕下斑斓的旧皮,小精灵拾来当作合身的彩衣”。她的四个侍儿,穿的外衣用蝙蝠的翼革制成,能去松鼠的仓里取下些新鲜的榛栗那便是“善于冒险”的小神仙,蛛网奉命去猎杀一只野蜂,波顿同时还叮嘱他小心不要掉进蜜囊里淹死,可见他们的玲珑。

再看《罗密欧与朱丽叶》中的春梦婆(Mab),原型来自英格兰和爱尔兰民间传说中能创建并掌控男人梦境的仙女皇后。罗密欧的朋友默库蒂奥讲他梦见了春梦婆:她是精灵们的稳婆,身体只有一颗玛瑙那么大;她坐的车用一个榛子的空壳造成,车辐用蜘蛛的长脚做成,车篷是蚱蜢的翅膀,马鞭是蟋蟀的骨头,驾车的是一头小小的灰色的蚊虫。

莎士比亚也有可能读过15世纪晚期到16世纪早期的苏格兰诗歌,而灵光乍现。比如《贝多克王》(King Berdok)。诗歌的主角是奇想中的生灵,身体细小,住在卷心菜或蛤蜊壳里,还向妖精王的女儿求爱。

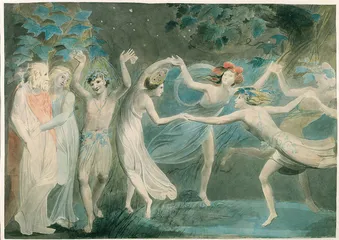

说莎士比亚“发明”了微型的仙子或许不够准确,但确实是在他之后,英国的文学作品中都把妖精、仙子描写为矮小的生灵。1786年,艺术家威廉·布莱克以《仲夏夜之梦》结尾的情节创作了一幅绘画作品:仙王仙后重归于好,迫克在一旁拍手,飞蛾、豆花、蛛网和芥子踮起脚尖,围成一圈跳舞,留下一个仙女环。真实世界里,仙女环指的是草地上长成一圈的蘑菇;据民间传说,这种圆环是仙女跳舞的痕迹。仙子们穿着花瓣、树叶和薄纱做成的衣服,看起来像人类,但与身边的草木一对比,他们显得很小。布莱克画的仙子和仙女环,进一步定义了人们对仙子、仙女想象的形象标准:如昆虫般大小,背上有一对透明翅膀,是儿童或者女性。莎士比亚拯救仙子

接下来,莎士比亚淡化了仙子,特别是仙女身上黑暗的一面。

英国民俗学学者发现,中世纪的不列颠人称土地上具有魔法力量和欺骗倾向的类人生灵为“妖精”,他们相信巫师和妖精之间存在某种联系。在莎士比亚时代人们的想象中,仙子无论体形大小,都与巫师的恶毒行为联系在一起,会折磨患病和不幸的人类。为了不惹恼、防范他们,就叫他们的化名“善意邻居”或“快乐生灵”。《哈姆雷特》第一幕第一场有一句著名的关于仙子和巫师的台词:“妖精不作祟,巫师也无法为害。”

仙子尤其是仙女,是唾手可得的替罪羊,从苏格兰和英格兰的巫师审批文件中可以发现,在巫术指控中往往把妖精视为魔鬼那一类,仙子是“属于黑暗王国的邪恶灵魂”。《仲夏夜之梦》即将剧终之际,迫克的咏唱唱道,我们仙子“离开了阳光赫奕……追随黑暗的踪迹”,指仙子只在夜间出没,仙人的法力只能维系到“天亮之前”。当他“闻见云雀歌吟”,发出太阳即将升起的信号,催促仙王赶快动身。奥布朗同意了:“让我们静静追随着夜的踪影。”但是,当迫克把仙子们只能在黑夜里完成任务与鬼魂、与“横死的幽灵”相提并论时,奥布朗反驳道:“但你我可完全不能比并他们:晨光中我惯和猎人一起游巡。”奥布朗言之凿凿,仙子不必完全避开阳光,“即使东方开启了火红的天门”。

美国莎士比亚学者迈纳·怀特·莱瑟姆(Minor White Latham)认为,莎士比亚笔下的仙子是“仁慈的”,“无异于花蕾、鲜花、露珠和蝴蝶”。莎士比亚赋予了仙王仙后高贵的人格。他们认识到自己任性的争斗让世界满目疮痍,立即表示“该设法补救”。看到四个人类男女彼此揭短,互相攻讦,他们对此蠢行加以检视和评论后,仍然对人类伸出了援手。全剧落幕时,仙子们为三对新婚伉俪祈福,用神圣的野露浇洒门户,祝福屋子的主人永享福禄康宁,愿他们生下的孩子相貌堂堂。这又回到了仙子传说的一个主题:仙子妖精会进入人类的家里,为主人提供帮助。

哪怕是捉弄人从无愧色的迫克,也有几分善良。哈罗德·布鲁姆认为“迫克没有道德感,所以总是那么欢欣”。迫克忠于自己的“妖精”本性,在四个恋人之间乱点鸳鸯谱,给老实人套上驴头,布下圈套让他成为提泰妮娅的情人。看到恋人们的痛苦,他幸灾乐祸,“全不把人世的祸福放在心上,反正他自己无所得亦无所失”(布鲁姆语)。尽管迫克认为爱情就是“一场大笑话”,他仍以人类情侣重归于好为乐:“哥儿爱姐儿,两两无参差。”

英国历史学家罗纳德·赫顿(Ronald Hutton)在专著《巫师》(The Witch)中提到,“在1550~1640年间各层次的英格兰文学中,妖精都是享乐主义的化身,它们过着远离世俗忧虑的快乐生活”。它们身上混杂了享乐主义、理想美和威胁。这恰恰是奥布朗和提泰妮娅以及迫克等小神仙的写照,也印证了布鲁姆所言,“《仲夏夜之梦》的魅力多半来自迫克”。

在重塑新的“仁慈”仙女的过程中,读者和观众看到了莎士比亚的努力:摘掉仙子身上的“危险、恶作剧、魔鬼、邪恶”等中世纪标签,使他们摆脱传统上与邪恶相关的联想。在莎士比亚之后,英国诗歌、文学创作中的仙子、妖精形象发生了积极的变化,比如迫克成为帮人们做家务的灵体,甚至被树为道德楷模。仙后提泰妮娅是献给伊丽莎白的角色

莎士比亚赞美仙女,不如说他在歌颂女王伊丽莎白一世。

莎士比亚在《仲夏夜之梦》中多次暗示性写到伊丽莎白。第一幕第一场,忒修斯对赫米娅说:“倘然不肯服从你父亲的选择,想想看能不能披上尼姑的道服,终生幽闭在阴沉的庵院中,向着凄凉寂寞的明月唱着黯淡的圣歌,做一个孤寂的修道女了此一生?她们能这样抑制了热情,到老保持处女的贞洁,自然应当格外受到上天的眷宠……倘不是因为违抗你父亲的意志而准备一死,便是听从他而嫁给狄米特律斯;否则就得在狄安娜的神坛前立誓严守戒律,终身不嫁。”第二幕第一场,在森林里,仙王提到丘比特,“他瞄准了坐在西方宝座上的一个童贞女,很灵巧地从他的弓上射出他的爱情之箭,好像它能刺透十万颗心的样子。可是只见小丘比特的火箭在如水的冷洁的月光中熄灭,那位童贞的女王心中一尘不染,在纯洁的思念中安然无恙”。月亮女神狄安娜、童贞女王暗指终身未婚的伊丽莎白。

伊丽莎白是亨利八世和安妮·博林的女儿,1558~1603年在位。英国历史学家伊安·莫蒂默(Ian Mortimer)认为,伊丽莎白的个性和女性统治,使得她治下的英格兰与之前的英格兰有了极大差异。她在位的45年间,英格兰本土没有发生战争,国家得到喘息,创造积累起财富,社会气氛变得宽松、和谐,加上她对待文化采取宽容态度,使得英格兰的科学、诗歌、艺术、戏剧、园艺、神学、历史、音乐和建筑实现了突破性的繁荣生长,伊丽莎白一世也被称为“荣光女王”。

围绕着“荣光女王”,兴起了一股赞美文化,她被塑造成寓言或神话中的形象。她也自称亚瑟王后裔,把玫瑰、月亮、貂与凤凰变成了自己的象征和代名词。诗人、剧作家的骑士精神磅礴而出,创作出大量以仙女、仙后为主题的诗歌、剧本献给她,不遗余力推广伊丽莎白女王崇拜。贵族在庄园里为她举办奢华的娱乐活动,贵族主人扮成仙后、仙子,演员表演仙女歌舞,向她献上仙王奥布朗编织的花环,只为取悦她。这些锦上添花的场面在《仲夏夜之梦》里可见一斑。

英国历史学家、作家安东尼娅·弗雷泽(Antonia Fraser)这样谈及伊丽莎白一世与诗人、剧作家的关系:“尽管女王的朝廷上基本上都是男性,伊丽莎白依然成功地主宰着一切。由于她是一位女人,又是一个女王,一般来说朝臣谁不愿一亲芳泽?她身边的人惑于她的魅力,环绕着童贞女王竞相编织不朽的神秘的浪漫的故事。音乐家和诗人赞誉她是仙女奥莉安娜(Fair Oriana),是田园曲中不朽的牧羊女,而且,她年龄越老也就越愿接受这种崇拜……像她父亲一样,她要把她的宫廷变成一个巨大的文化中心,一个学者、音乐家和艺术家可以找到知音和恩主的学园。”

这一切正如迫克在《仲夏夜之梦》剧终的咏唱,“这种种幻景的显现,不过是梦中的妄念;这一段无聊的情节,真同诞梦一样无力”。

(本文引用的莎剧文本,均来自朱生豪译本) 妖怪仲夏夜之梦